|

スペイン・バスク地方(サン・セバスチャン)の旅

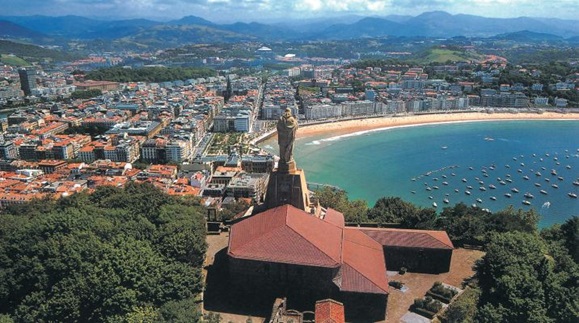

サン・セバスチャンの街とコンチャ湾 |

| さて、いよいよ初めて訪問するスペインに入ります。留学時代に妻と訪ねる予定を組んでいたのですが、直前にマドリードで列車爆破テロが生じたため、止む無くスイス・ローザンヌへの旅に急遽変更したことがあります。今回はスペインの友、日本古来の言霊研究者のキロスさん(パリ高等研究院博士課程)のお蔭で、漸く憧れのスペイン訪問が叶いました。

私は、かつてスペインへやって来た作家たち、ジョージ・オーウェルの『カタロニア讃歌』、アーネスト・ヘミングウェイの  『誰がために鐘は鳴る』、ワシントン・アーヴィングの『アルハンブラ物語』、アンドレ・マルローの『希望』などの作品を読むことで得た知識くらいしかもっていませんでした。正直のところ、それをそのままスペインについてのイメージにしてしまった感があります。更に一般的な、情熱の国、太陽の国そして闘牛、フラメンコ、シエスタ(昼寝)、ワインの国という憧れにも似た想いも生まれました。このように、ある時は一冊の本、ある時は一つの絵画、ある時は好きなワインや食事など、非常に具体的な何かを通して私たちは一つの国に近づく、つまり一つの具体的な出来事がその国との接点になることがしばしばあるのも確かだと思っています。だが、スペインをこれらの範疇だけで片づけてしまうのも乱暴のような気もします。今回の旅を通して、スペインの文化は、疑いもなく東洋、西洋を含め、紛れもない独自性を持っていることがよく分かりました。そして、この旅をつきっきりで案内してくださったスペイン人のキロスさんの、研究者としての真摯で沈着冷静で律儀な面と、如何にもスペイン人らしい明るく感受性豊かで率直な面を改めてよく知ることができました。彼はどんな時でも私たち夫婦に常に温かく、心優しく接し、初めてのスペインの旅を大いに楽しませてくださいました。感謝のみです。この旅が終わる頃には、妻も私もすっかり「スペイン大好き人間」になっていました。 『誰がために鐘は鳴る』、ワシントン・アーヴィングの『アルハンブラ物語』、アンドレ・マルローの『希望』などの作品を読むことで得た知識くらいしかもっていませんでした。正直のところ、それをそのままスペインについてのイメージにしてしまった感があります。更に一般的な、情熱の国、太陽の国そして闘牛、フラメンコ、シエスタ(昼寝)、ワインの国という憧れにも似た想いも生まれました。このように、ある時は一冊の本、ある時は一つの絵画、ある時は好きなワインや食事など、非常に具体的な何かを通して私たちは一つの国に近づく、つまり一つの具体的な出来事がその国との接点になることがしばしばあるのも確かだと思っています。だが、スペインをこれらの範疇だけで片づけてしまうのも乱暴のような気もします。今回の旅を通して、スペインの文化は、疑いもなく東洋、西洋を含め、紛れもない独自性を持っていることがよく分かりました。そして、この旅をつきっきりで案内してくださったスペイン人のキロスさんの、研究者としての真摯で沈着冷静で律儀な面と、如何にもスペイン人らしい明るく感受性豊かで率直な面を改めてよく知ることができました。彼はどんな時でも私たち夫婦に常に温かく、心優しく接し、初めてのスペインの旅を大いに楽しませてくださいました。感謝のみです。この旅が終わる頃には、妻も私もすっかり「スペイン大好き人間」になっていました。

スペインを除くヨーロッパの人びとはピレネーを越えると、そこは別の世界だと長い間考えていました ― ピレネーを越えれば、そこはアフリカだ、とまで言っていたのです。どうもその悪口はフランス人がよく言うところらしいのですが、これは半砂漠のようなスペインに対する揶揄でもあったのでしょう。最初に言ったのは、スペインに征服軍を送ったナポレオン1世だという説もあります。それ程このピレネー山脈を境に大陸の風土が一変するということなのでしょう。イベリア半島はジブラルタル海峡の狭隘な潮路でアフリカと接しているため、この半島南部はヨーロッパとアフリカを繋ぐ陸橋のようにも思えます。そのため古来、この半島には多くの民族が流入し、8世紀にはアラビア人までやって来て、文明と人種を混入させていったのです。でも、バスク人の強烈な自我意識は、「わしらは、昔からピレネー山脈にいたのだ」ときっと大声で主張することでしょう。  今回、私たちはピレネー山脈を避けて海バスクのサン・セバスチャン(スペイン語:San Sebastián,バスク語:Donostia)からスペインへ入りました。サン・セバスチャン、何と心地よい響きの地名でしょうか。バスク語のドノスティアもなかなか美しい響きです。バスク地方の都市も村も、勿論、全て古くからバスク人たちの言葉による地名だったはずです。ところがスペイン王国がサン・セバスチャンと命名してからは、世界中の地理の書物にも地図にもそのように記載され、決してドノスティアと呼ばれることがなくなってしまいました。バスク人にとってはさぞ屈辱的であったことでしょう。サン・セバスチャンはまた、スペインの最後の王である ― 今も国王を元首とする王国ですが、政体は立憲君主制 ― アルフォンソ13世が、1931年に「われわれは流行遅れらしい」という捨て台詞を残してフランスへ出ていった、その最後の宿りの地でもありました。 今回、私たちはピレネー山脈を避けて海バスクのサン・セバスチャン(スペイン語:San Sebastián,バスク語:Donostia)からスペインへ入りました。サン・セバスチャン、何と心地よい響きの地名でしょうか。バスク語のドノスティアもなかなか美しい響きです。バスク地方の都市も村も、勿論、全て古くからバスク人たちの言葉による地名だったはずです。ところがスペイン王国がサン・セバスチャンと命名してからは、世界中の地理の書物にも地図にもそのように記載され、決してドノスティアと呼ばれることがなくなってしまいました。バスク人にとってはさぞ屈辱的であったことでしょう。サン・セバスチャンはまた、スペインの最後の王である ― 今も国王を元首とする王国ですが、政体は立憲君主制 ― アルフォンソ13世が、1931年に「われわれは流行遅れらしい」という捨て台詞を残してフランスへ出ていった、その最後の宿りの地でもありました。

フランス国境を越え、やがてサン・セバスチャンの街が見えはじめた時は、漸くスペインに辿り着いたとの安堵感と共に心浮き立つ思いがしました。ここは人口18万を擁するスペインの堂々たる都市で、大きな建造物が建ち並び、車や人通りも多く大変賑わっております。スペインでは内陸にあるマドリードの暑気は耐え難いため、夏が来ると政府高官たちや有産階級の人たちが、この海風の吹く街に一斉に移ってくるそうで、夏の首都とも言われているためか、実に美しい街です。ここが「ビスケー湾の真珠」と讃えられていることに納得がいきます。  キロスさんも誇らしげでした。早速、車を地下駐車場に止めて、街の散策に出掛けました。当日は零度を下回る大変な寒さでした。その上、あいにく小雨が降ったり、遠くの空に晴れ間が見えたりと落ち着きのない不安定な天気でしたが、これもサン・セバスチャンらしい天気なのかもしれません。取敢えず暖を取るのと、お腹を空かしていたので、スペインのバル(Bar)なるところに初めて入りました。カウンターにはピンチョス(小皿料理タパスのバスク版)がずらりと並んでいます。一切れのパンにメルルーサ、鱈、タコ、アンチョビ、鰻の稚魚やコロッケ、トルティージャ(スペイン風オムレツ)そしてモルシージャ(豚の血と脂などでつくった腸詰)などがいろいろのっています。飲むのは爽やかさも十分ある微発泡の白ワインのチャコリや、りんごの発泡酒のシードルですから、それは日本の赤提灯の下がる店で、ビールに枝豆と似ているような気がします。それがひと口だけの小さなものでも、気が利いた味で美味しいのだから実に心地よいのです。サン・セバスチャンにはミシュラン3つ星(3店)をはじめ星つきレストランが綺羅星のごとく居並び、人口比ではダントツの世界一で、最先端の美食の街としてよく知られています。でも、美味しい味を提供してくれるバルがいろいろあり、リタイアした身にはこれで十分です。これこそがこの街の魅力のようにも思います。 キロスさんも誇らしげでした。早速、車を地下駐車場に止めて、街の散策に出掛けました。当日は零度を下回る大変な寒さでした。その上、あいにく小雨が降ったり、遠くの空に晴れ間が見えたりと落ち着きのない不安定な天気でしたが、これもサン・セバスチャンらしい天気なのかもしれません。取敢えず暖を取るのと、お腹を空かしていたので、スペインのバル(Bar)なるところに初めて入りました。カウンターにはピンチョス(小皿料理タパスのバスク版)がずらりと並んでいます。一切れのパンにメルルーサ、鱈、タコ、アンチョビ、鰻の稚魚やコロッケ、トルティージャ(スペイン風オムレツ)そしてモルシージャ(豚の血と脂などでつくった腸詰)などがいろいろのっています。飲むのは爽やかさも十分ある微発泡の白ワインのチャコリや、りんごの発泡酒のシードルですから、それは日本の赤提灯の下がる店で、ビールに枝豆と似ているような気がします。それがひと口だけの小さなものでも、気が利いた味で美味しいのだから実に心地よいのです。サン・セバスチャンにはミシュラン3つ星(3店)をはじめ星つきレストランが綺羅星のごとく居並び、人口比ではダントツの世界一で、最先端の美食の街としてよく知られています。でも、美味しい味を提供してくれるバルがいろいろあり、リタイアした身にはこれで十分です。これこそがこの街の魅力のようにも思います。

上機嫌でバルを出ると、すぐ斜め前のサンタ・マリア教会の庭には見事な桜が咲いていて、私たちを迎えてくれました。これがスペインで見る初めての桜です。次に、ピンチョスで満腹になったところで、キロスさん自慢のコンチャ海岸へと向かいます。外は相変わらず寒い!ここの小さな入江はコンチャ湾といって、両腕を突き出したような2つの岬に守られています。海浜の上に<コンチャ海岸通り>という遊歩道がつくられていて、  道路から下の海浜を見下ろす気分はまるで劇場の階上席から舞台を眺めているようで快適そのものです。後ろを振り向くと、これまた格別に美しい建物が並んでいます。都市そのものが劇場のように仕立てられているのには感動してしまいました。ところが、です・・・。砂浜に降りていくと、海の中にビキニ姿の豊満な女性がたった一人で泳いでいるではないですか。この今にも雪が降り出すような寒さの中を。目を疑いましたが、紛うかたなくそれはビキニ姿の女性です。驚くと同時に大変興味をそそられました。ヨーロッパの海水は、暖かそうな地中海でも日本人にとっては冷たく感じるのに、彼女は平気なのだろうか、と。それも悠然と楽しむように泳いでいるのです。そんな光景を日本で見たら、珍しくて黒山の人だかりとなりそうですが、誰一人として立ち止まって見ている人はいません。感心して見とれているのは私一人だけでした。妻からは冷ややかな目で見られてしまいました。ここの海浜は砂が細かく、遠浅のようで、海水浴としては正に最適と思われます。でも、依然として何故この寒中に泳ぐのか不思議でたまりませんでした。マドリードでキロスさんのお母様にお伺いすると、スペインではそんなに珍しい光景ではないですよと、笑われてしまいました。所変われば品変わる、ですか・・・。 道路から下の海浜を見下ろす気分はまるで劇場の階上席から舞台を眺めているようで快適そのものです。後ろを振り向くと、これまた格別に美しい建物が並んでいます。都市そのものが劇場のように仕立てられているのには感動してしまいました。ところが、です・・・。砂浜に降りていくと、海の中にビキニ姿の豊満な女性がたった一人で泳いでいるではないですか。この今にも雪が降り出すような寒さの中を。目を疑いましたが、紛うかたなくそれはビキニ姿の女性です。驚くと同時に大変興味をそそられました。ヨーロッパの海水は、暖かそうな地中海でも日本人にとっては冷たく感じるのに、彼女は平気なのだろうか、と。それも悠然と楽しむように泳いでいるのです。そんな光景を日本で見たら、珍しくて黒山の人だかりとなりそうですが、誰一人として立ち止まって見ている人はいません。感心して見とれているのは私一人だけでした。妻からは冷ややかな目で見られてしまいました。ここの海浜は砂が細かく、遠浅のようで、海水浴としては正に最適と思われます。でも、依然として何故この寒中に泳ぐのか不思議でたまりませんでした。マドリードでキロスさんのお母様にお伺いすると、スペインではそんなに珍しい光景ではないですよと、笑われてしまいました。所変われば品変わる、ですか・・・。

その後、海岸の真ん前にあるホテルの眺めのいいカフェで、ゆっくりとコーヒーを飲んで冷えた身体を温めました。湾の入り口を抱くように東側の岬の先端の山の頂きに白い大きな像があり、街中を見下ろしています。それは巨大なキリスト像とのこと。この奇抜さはフランコ時代の発想か。フランコは、キリスト教の宣伝とカトリックへの過剰保護という点で、やり過ぎるほどのことをやった政治家であるから十分に考えられます。フランコが独裁政治をしていた時代には、バスク語は公用語としては認められず、街頭や広場でそれを話したり、教えたりした人々がしばしば逮捕投獄されたと聞いております。バスクの文化的独自性を全く認めなかったばかりか、バスク語を使うことまで罰したのです。幸い、フランコ後のスペインはバスクに対して譲歩的で、バスク語を認め、自治を認め、且つ独自に大統領を選出することをも認めています。  なお、バスク語なるものは、世界の数ある言語の中でも学ぶに最も難しいものの一つであるらしく、「神様がやっとの思いで悪魔をつかまえ、こんどこそ痛い目に遭わせてやるぞ、と様々な罰を課したが、悪魔は平気の平左で堪えた。ついに神様は一案を講じ、“3年間岩牢に閉じこもってバスク語を勉強しろ”というと、悪魔は真っ青になって平伏した」とか、「悪魔が7年間ビルバオで勉強したが、たった2語(ez:「いいえ」と、bai:「はい」)しか覚えられなかった」とか、「奴らはソロモンと書いてネブカドネザールと発音する」などとその難行の様子が面白可笑しく語られています。でも、私が今学んでいるラテン語の影響を多分に受けているようで、バスク語の実に75%がラテン語ないしロマンス語からの借用であるという言語学者がいるくらいです。であれば、意外に学ぶにとっつき易い言語かもしれません。ラテン語は今や死語に近いですが、バスク語は二千年に亘る言語的闘争に耐えて存続しているのですから、その生命力に拍手を送らずにはいられません。 因みに、ラテン語以上に難しいのは、ギリシャ語だとよく言われています。「難しくて解らない、ちんぷんかんぷん」だという意味のことを、英語で“It's Greek to me”という言い方をします。あの大文豪のシェークスピアすら、  「ラテン語は少し、ギリシャ語はもっと少ししか知らない(small Latine and lesse Greeke)」と同時代の劇作家B・ジョンソンに揶揄されています。果たして、バスク語はギリシャ語以上に難しい言語なのでしょうか。興味の湧くところです。そして、大文豪のヴィクトル・ユーゴーは、その旅行記『Alpes et Pyrénées』の中で、バスク人に対してこう述べています。「人はバスク人として生まれ、バスク語を話し、バスク人として生き、バスク人として死ぬ。バスク語は祖国である。いや、宗教と言ってよい。山中のバスク人に一語バスク語を話してみたまえ。するとキミはもはや単なる人間ではなく、彼の兄弟なのだ」と。もし次回バスクを訪ねる機会があれば、ワインを注文する時くらいはバスク語で話してみよう。ワインを表す語は、ヨーロッパでは印欧語woinos(oinos(希)、vinum(羅))が用いられていますが、やはりバスク語は固有の語をもち、スペイン・バスクではardo,フランス・バスクではarnoと言うのだそうです。 「ラテン語は少し、ギリシャ語はもっと少ししか知らない(small Latine and lesse Greeke)」と同時代の劇作家B・ジョンソンに揶揄されています。果たして、バスク語はギリシャ語以上に難しい言語なのでしょうか。興味の湧くところです。そして、大文豪のヴィクトル・ユーゴーは、その旅行記『Alpes et Pyrénées』の中で、バスク人に対してこう述べています。「人はバスク人として生まれ、バスク語を話し、バスク人として生き、バスク人として死ぬ。バスク語は祖国である。いや、宗教と言ってよい。山中のバスク人に一語バスク語を話してみたまえ。するとキミはもはや単なる人間ではなく、彼の兄弟なのだ」と。もし次回バスクを訪ねる機会があれば、ワインを注文する時くらいはバスク語で話してみよう。ワインを表す語は、ヨーロッパでは印欧語woinos(oinos(希)、vinum(羅))が用いられていますが、やはりバスク語は固有の語をもち、スペイン・バスクではardo,フランス・バスクではarnoと言うのだそうです。

さて、私たちは今日中にマドリードへ着くために、この美しいサン・セバスチャンの街をあとに、先を急ぐことにします。海岸沿いに、というよりは、より正確に海岸沿いの山を切り開いたような高速道路を走っていくにつれて、ただ一つの、いわば抽象的な仏・西国境を越えただけなのに、その地理的な、あるいは地勢の上での、全く瞠目しなければならぬほどの差異に吃驚させられます。それは、どこまで行ってもゆるやかな、幾分は眠気を催すほどに穏やかで緑豊かな丘のフランスとは全く違う光景に出合うからです。山に樹木は生えているけれども、その石灰質の灰白色の山々の面構えの険しさは、フランスの野と山と比べた場合、全く只事ではないという感をもってしまいます。誤解を恐れずに言えば、スペインはやはり山の国なのです。スペインという土地や国、その国の人柄というものを考えるについても、常に、“山”というものを念頭に置いておく必要があるように思いました。そういった風景を眺めながら、途中に数多くの電力用風車が見えたり、忽然と小さな町が現れたりする中を、キロスさんは制限速度一杯の130キロで悠然とハンドルを握り、時折私たちに説明をしながら故郷マドリードへ向けて只管車を走らせていきます。  今回はこの辺までとして、次回はカスティーリャ・イ・レオン地方のブルゴスを経て、いよいよ首都マドリードへと向かいます。 |

|

|