|

スペインの旅(ブルゴス)

<サンタ・マリア・ブルゴス大聖堂> |

|||

私たちは高速道路を快適に走り、所々のサービス・エリアでコーヒーを飲んだりしながら目的地ブルゴスへ向かいます。ブルゴスへ着く頃には、もう日は暮れつつありました。このブルゴスにある大聖堂は、キロスさんがお母様から私ども夫婦を案内して必ず立ち寄ってみるようにと言われていたところだそうです。海抜900メートルの高地にある街は光に浮かび上がり実に美しいのですが、冷たい風が吹きまくり、何ともはや耐え難いほどの寒さです。夏は聖サンティアゴの日(7月25日)と聖アナの日(7月26日)の2日しかないといわれているほどですから、この性悪な気候がスペインの運命のひとつを決定したのも頷けるような気がします。

このことは後に述べることにして、先ずはアルランソン川を渡ってみると、すぐ目の前に14世紀につくられ、16世紀にカルロス1世(カール5世)を迎えるために改築されたサンタ・マリア門が見えてきます。この門にはマリア像、天使像に加えて、上段中央はカルロス1世、右側にエル・シッドの像が彫られています。この門を通り抜けて旧市街に出ますと、そこには堂々たる大聖堂を仰ぎ見ることができます。ブルゴスの町を語るにはこの大聖堂のことを抜きにしてはならないでしょう。正面両側にそびえ立つ2つの塔、高さ84メートルといわれてもちょっと実感がわきませんが、それにしても美しい!その精巧さ、あるいは繊細優美さにおいて、ブルゴス大聖堂の右にでるものはないだろうといわれています。ところで、ブルゴスの町の名Burgosとは、Burg,Burgus,Bourg,Burgh,Bouroughなど、ヨーロッパ全体にある“城下町”という意です。このブルゴス大聖堂((西)Catedral de Burgos)、又はサンタ・マリア・ブルゴス大聖堂((西)Catedral de Santa María de Burgos)は、1221年に着工し、16世紀に完成しました。セビーリア、トレドに次いでスペイン第3の規模を誇るゴシック建築の大傑作です。そして、かくまでの大建築が可能であったことの背景には、この地がメリノ羊毛の集散地であったからのようです。残念ながら、夜間であったため内部の拝観はできずに、光に浮かび上がる大聖堂の周りを一回りしただけでしたが、歩いただけでいかに宏壮な建築であるかがよく分かりました。1984年にユネスコの世界遺産に登録されました。ここはまたサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路であるためか、大聖堂前の広場にはベンチに腰掛け一休みする巡礼者のブロンズ像が置いてありました。でも、兎に角寒い!この殆ど人気のない中世の雰囲気を醸し出す旧市街を通り抜けて、とあるバルでタパス(小皿料理)をつまみながらヴァン・ショー(温かいワイン)を飲んでやっと一息つきました。 このことは後に述べることにして、先ずはアルランソン川を渡ってみると、すぐ目の前に14世紀につくられ、16世紀にカルロス1世(カール5世)を迎えるために改築されたサンタ・マリア門が見えてきます。この門にはマリア像、天使像に加えて、上段中央はカルロス1世、右側にエル・シッドの像が彫られています。この門を通り抜けて旧市街に出ますと、そこには堂々たる大聖堂を仰ぎ見ることができます。ブルゴスの町を語るにはこの大聖堂のことを抜きにしてはならないでしょう。正面両側にそびえ立つ2つの塔、高さ84メートルといわれてもちょっと実感がわきませんが、それにしても美しい!その精巧さ、あるいは繊細優美さにおいて、ブルゴス大聖堂の右にでるものはないだろうといわれています。ところで、ブルゴスの町の名Burgosとは、Burg,Burgus,Bourg,Burgh,Bouroughなど、ヨーロッパ全体にある“城下町”という意です。このブルゴス大聖堂((西)Catedral de Burgos)、又はサンタ・マリア・ブルゴス大聖堂((西)Catedral de Santa María de Burgos)は、1221年に着工し、16世紀に完成しました。セビーリア、トレドに次いでスペイン第3の規模を誇るゴシック建築の大傑作です。そして、かくまでの大建築が可能であったことの背景には、この地がメリノ羊毛の集散地であったからのようです。残念ながら、夜間であったため内部の拝観はできずに、光に浮かび上がる大聖堂の周りを一回りしただけでしたが、歩いただけでいかに宏壮な建築であるかがよく分かりました。1984年にユネスコの世界遺産に登録されました。ここはまたサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路であるためか、大聖堂前の広場にはベンチに腰掛け一休みする巡礼者のブロンズ像が置いてありました。でも、兎に角寒い!この殆ど人気のない中世の雰囲気を醸し出す旧市街を通り抜けて、とあるバルでタパス(小皿料理)をつまみながらヴァン・ショー(温かいワイン)を飲んでやっと一息つきました。

このブルゴスという地は大聖堂の他に、歴史上大変興味を惹く人物がいろいろ絡んでおります。その一人がスペインの国民的英雄であるエル・シッド(1043頃―1099)です。本名はロドリーゴ・ディーアス・デ・ビバール。エル・シッドというのは、「主君」という意味で、その勇猛を畏敬するモーロ(ムーア)人がつけたアラビア語の名前です。元々は予言者ムハンマドの子孫の系統についてのみ使われてきましたが、後により広く敬称として使われるようになりました。この英雄の生まれ故郷がブルゴスなのです。フェルナンド1世、サンチョ2世、アルフォンソ6世の3代に仕え、カスティーリア軍総帥としてモーロ軍と戦い、武勲を立てました。エル・シッドの事績は伝説化されて、12世紀にスペイン最古の文学作品として『わがシッドの歌』が生まれました。この叙事詩は3部作から成り、ラテン語で書かれています。この詩のなかで、ロドリーゴ・ディーアスのことを「わがシッド(meo Cidi)」と敬意をもって詠われているのです。その言葉が誰を指しているのか、読者にはすぐに分かることを作者が予期していたことは明らかです。もしシッドと呼びうる多くの人びとがいたとしても、スペイン(もっと細かくいえばカスティーリヤ)の国民的英雄はただ一人であり、それはイスラム教に対するキリスト教の勝利とモーロ人から祖国の解放のためにレコンキスタ(国土回復運動)の戦いを行った十字軍の戦士ロドリーゴ・ディーアスなのであります。エル・シッドの時代のスペインのキリスト教諸王国には、レコンキスタの意識しかなかったのです。エル・シッドは、レバンテと呼ばれるスペイン東部(中心都市はバレンシア)において独力で獲得した国の独立の支配者として生涯を終えました。エル・シッドとその妻は、現在ブルゴス大聖堂に埋葬されています。 このブルゴスという地は大聖堂の他に、歴史上大変興味を惹く人物がいろいろ絡んでおります。その一人がスペインの国民的英雄であるエル・シッド(1043頃―1099)です。本名はロドリーゴ・ディーアス・デ・ビバール。エル・シッドというのは、「主君」という意味で、その勇猛を畏敬するモーロ(ムーア)人がつけたアラビア語の名前です。元々は予言者ムハンマドの子孫の系統についてのみ使われてきましたが、後により広く敬称として使われるようになりました。この英雄の生まれ故郷がブルゴスなのです。フェルナンド1世、サンチョ2世、アルフォンソ6世の3代に仕え、カスティーリア軍総帥としてモーロ軍と戦い、武勲を立てました。エル・シッドの事績は伝説化されて、12世紀にスペイン最古の文学作品として『わがシッドの歌』が生まれました。この叙事詩は3部作から成り、ラテン語で書かれています。この詩のなかで、ロドリーゴ・ディーアスのことを「わがシッド(meo Cidi)」と敬意をもって詠われているのです。その言葉が誰を指しているのか、読者にはすぐに分かることを作者が予期していたことは明らかです。もしシッドと呼びうる多くの人びとがいたとしても、スペイン(もっと細かくいえばカスティーリヤ)の国民的英雄はただ一人であり、それはイスラム教に対するキリスト教の勝利とモーロ人から祖国の解放のためにレコンキスタ(国土回復運動)の戦いを行った十字軍の戦士ロドリーゴ・ディーアスなのであります。エル・シッドの時代のスペインのキリスト教諸王国には、レコンキスタの意識しかなかったのです。エル・シッドは、レバンテと呼ばれるスペイン東部(中心都市はバレンシア)において独力で獲得した国の独立の支配者として生涯を終えました。エル・シッドとその妻は、現在ブルゴス大聖堂に埋葬されています。

そして、チャールトン・ヘストン(エル・シッド)とソフィア・ローレン(ヒメーナ)の演じた「エル・シッド」(1961年制作)のスクリーンを通して、世界中の多くの人々に知れ渡ったのです。この映画は伝記作家ラモン・メネンデス・ピダールの代表作『エル・シッドのスペイン』(1929年)に基づき制作されました。この本はエル・シッドの時代だけでなく、スペイン中世全体、またスペイン、ヨーロッパ、キリスト教世界の歴史におけるその意義についての見方を形成するのに大きな影響を与えたともいわれております。  次に、私がエル・シッド以上に興味を抱いたのは、ワインで有名なブルゴーニュ公国の大公で、ハプスブルク家の王位継承者でもあるフェリペ美麗王(1478-1506)に嫁いだ、ファナ・ラ・ロカ(1479-1555、狂女王ファナ(Juana la Loca)、ラ・ロカは狂女という意味)の悲運な生涯にあります。先に、ブルゴスの性悪な気候がスペインの運命のひとつを決定したといえようかと申しましたが、歴史とは、ある意味では地理そのものであり、地理こそが歴史そのものであるとも言えるかもしれません。ブルゴスは、“冬9か月、地獄3か月”といわれるカスティーリア高原の中でも、最も気候の厳しいところだそうです。1506年9月にフェリペはブルゴスで大宴会を催しました。この後に、彼はバスク地方のスポーツで、テニスの一種のペロータ競技に挑みました。1時間ほどプレイをして、汗だくとなり、グラス一杯の冷水を飲み、暫くは木蔭で廷臣たちと雑談をかわしていました。その時突然、悪寒が彼を襲ったのです。悪寒と高熱とが代わる代わるに襲ってきました。おそらくは、この高原の地の気候に対する無知が災いを招いたものでありましょう。9月はまだ“地獄3か月”と称される夏のうちでありましたが、吹く風は、南の灼熱の平原から吹き上げてくる熱風と、雪のピレネー山脈から吹き下ろしてくる寒風とが、次々に襲ってくるのであって、汗だくの身を寒風に晒してはいけなかったのです。しかも、まだ熱が去り切っていないのに、明朝狩りに出掛けてしまいました。その狩りの出先で、再び高熱に襲われ苦しみました。直ちにブルゴスの城館に戻り、当時の医療の及ぶ限りの手当てがなされましたが、フェリペ王は衰弱の一途を辿りました。おそらく急性肺炎であったものと思われます。9月の昼下がり、この“王”の枕元にブルゴス大聖堂の司教が呼ばれました。フェリペ美麗王崩御(享年28歳)。1506年の悲しい出来事でした。ファナと結婚後10年が経っていました。 次に、私がエル・シッド以上に興味を抱いたのは、ワインで有名なブルゴーニュ公国の大公で、ハプスブルク家の王位継承者でもあるフェリペ美麗王(1478-1506)に嫁いだ、ファナ・ラ・ロカ(1479-1555、狂女王ファナ(Juana la Loca)、ラ・ロカは狂女という意味)の悲運な生涯にあります。先に、ブルゴスの性悪な気候がスペインの運命のひとつを決定したといえようかと申しましたが、歴史とは、ある意味では地理そのものであり、地理こそが歴史そのものであるとも言えるかもしれません。ブルゴスは、“冬9か月、地獄3か月”といわれるカスティーリア高原の中でも、最も気候の厳しいところだそうです。1506年9月にフェリペはブルゴスで大宴会を催しました。この後に、彼はバスク地方のスポーツで、テニスの一種のペロータ競技に挑みました。1時間ほどプレイをして、汗だくとなり、グラス一杯の冷水を飲み、暫くは木蔭で廷臣たちと雑談をかわしていました。その時突然、悪寒が彼を襲ったのです。悪寒と高熱とが代わる代わるに襲ってきました。おそらくは、この高原の地の気候に対する無知が災いを招いたものでありましょう。9月はまだ“地獄3か月”と称される夏のうちでありましたが、吹く風は、南の灼熱の平原から吹き上げてくる熱風と、雪のピレネー山脈から吹き下ろしてくる寒風とが、次々に襲ってくるのであって、汗だくの身を寒風に晒してはいけなかったのです。しかも、まだ熱が去り切っていないのに、明朝狩りに出掛けてしまいました。その狩りの出先で、再び高熱に襲われ苦しみました。直ちにブルゴスの城館に戻り、当時の医療の及ぶ限りの手当てがなされましたが、フェリペ王は衰弱の一途を辿りました。おそらく急性肺炎であったものと思われます。9月の昼下がり、この“王”の枕元にブルゴス大聖堂の司教が呼ばれました。フェリペ美麗王崩御(享年28歳)。1506年の悲しい出来事でした。ファナと結婚後10年が経っていました。

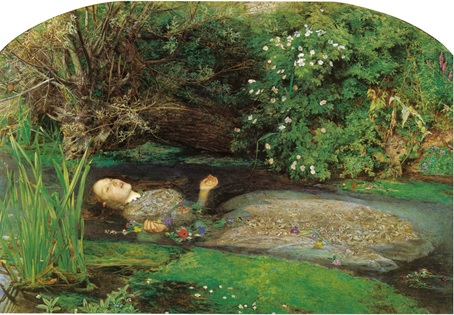

そして、スペインにとって一層非道な運命となって襲いかかってきたのは、この美貌の若者の突然の死によって、28歳の女王ファナまでが気が狂ってしまったことです。ここからファナの悲劇が始まるのです。いや、既に始まっていたといっていいかもしれません。愛による狂気、というのは確かに存在します。愛で正気を失ったものは、辛くともその境遇を享受しているのだから、時には狂気は快楽であるといわれるかもしれません。しかし逆に、女王ファナは不幸のどん底にありました。澱まで苦杯を飲み干したこの現世は、彼女にとっては究極の憂き世であったのです。このファナの運命を考えるにつけ、対照として想い浮かべるのは、シェークスピアの戯曲『ハムレット』の中のオフィーリアのことです。オフィーリアはハムレットに恋して狂い、水死してしまうのですが、ファナは美麗王フェリペだけでなく嫁ぎ先のフランドルの文明にも狂ってしまったのではないかと思うのです。  遡って1469年、カスティーリア女王イサベル1世(1451-1504)とアラゴン国王フェルナンド2世(1452-1516)の結婚によってスペイン統一が実現し、カスティーリア・アラゴン連合王国(スペイン王国)が成立しました。地方には秩序と平和が、都市には繁栄がもたらされました。そして両王はイスラム教徒最後の砦グラナダを陥落させ、モーロ人のイベリア半島領有についに終止符を打ったのです。これによりヨーロッパ全土が安堵の息をつき、真の信仰のために征服を行うという時代の気運に乗って、豊かな資源の眠る広大なアフリカ大陸に目が向けられるようになります。一方、大西洋では、イサベル女王自身の女の直感が功を奏し、夢想家のジェノバ人コロンブスが新大陸を発見し、莫大な富をスペインにもたらすことになりました。

このゴシック風な町の中心、ブルゴス大聖堂からほど遠からぬところにカサ・デル・コルドン(Casa del Cordón)と名付けられた城館があります。今回は残念ながら行けませんでしたが、この城館こそはフェリペが亡くなり、ファナが発狂したところです。そうして悪いことに、この狂った女王に、ある修道僧が今に必ず王は復活されます、と吹き込んだのです。そのために、ファナはそれ以降片時もフェリペの棺を身辺から離さず、随所にその蓋を開けさせ、中を覗き込むという不気味な習慣がついてしまいました。しかし死者は死者であり、その遺骸はファナの母、イサベル女王の眠るグラナダへと最終的に送られる決まりになっていて、ここから狂女王ファナと美麗王の遺骸を納めた棺とカスティーリア王室の廷臣たちの彷徨が始まったのです。棺を載せた馬車がおそらく先に立ち、四頭の馬に引かせた黒い馬車(現在マドリードの王宮付属の馬車博物館にあります)が続き、その葬列はのろのろとカスティーリアの荒野を日がな一日彷徨って行く・・・。この一木一草もないところの多い高原の秋、冬は、霧、雨、雪、泥濘に轍がはまり込み、ピレネーおろしの寒風が吹きすさび、それは耐え難いところであったことでしょう。かくてこの黒い馬車と棺の一行は、秋、冬の、一転して日の短くなった野と丘を彷徨することになりました。しかもファナはお腹に亡き夫の6人目の子を孕んでいます。馬車を止めては、その野原の真ん中で、棺を開けさせる。それは正に鬼気迫るものがあったでありましょう。この彷徨が3年近くも続いたのであります。  而して後、カスティーリアのドゥエロ川の畔にある丘の小さな町、トルデシーリャスのサンタ・クララ修道院に隣接した城館へと連れ出されたファナは、その後46年間もここに幽閉されたのです。46年間といえば、それは半世紀に近い気の遠くなるような長さであります。その間も、公式にはファナがカスティーリアの女王(イサベル女王の死後、王位を継ぐべき長女、長男が早逝したため)であったことには変わりはなかったのです。しかもこの間はスペイン国の名は世界史上で最も高らかに轟きわたっていた時でもありました。父親のアラゴン王フェルナンドとファナの長男のカルロス5世の双方にとってトルデシーリャスの城館に46年間も閉じ込めておいたのは、父親も息子も、互いに抗争をしながらも、カスティーリアの地を専断するためにはファナを“ラ・ロカ(狂女)”ということにして閉じ込めておくことが利にかなったのでありましょう。ファナが長い暗黒の生涯を全うし終えたのは1555年4月のことでした(享年75歳)。人間の為すことの浅ましさというものも底なしであって、このくらいのことは当時各国の王室にとっては殆ど日常茶飯のことであったといいますから、ヨハン・ホイジンガが「中世の秋」で描き出してくれた栄華そのものとは、誠に際立って対照をなす残酷無比なスペインの宮廷世界であったのです。 ブルゴスの城館はまた、コロンブスが2回目の航行から帰ってきて、ここでイサベル女王にその報告をしたところでもありました。この2回目の航海の時にコロンブスはカディス港(アンダルシア州)に上陸しましたが、彼はそこから900キロも馬か馬車かで遥々ブルゴスまでやって来たのです。そしてもうひとつ付け加えれば、このブルゴスはかつて内戦時にフランコの総司令部が置かれたところでもありました。 今、以上のような数々の出来事を断片的ではありますが書き終えて思うことは、教師を長年務められ歴史に詳しいキロスさんのお母様が、この地ブルゴスを必ず訪ねるように言われた意味がよく分かるような気がしてまいりました。 さて、このような数奇な歴史を有するブルゴスの町を出て、私たちは一路キロスさんの故郷マドリードへと向かいます。果たして今日中に到着できますかどうか。 | |||

|

|