|

スペインの旅(マドリード)

<マドリード市庁舎> |

さあ、スペインの旅を続けることにしましょう。その前にワイン愛好家の一人として、ブルゴスへ行く途中にあるスペインで最も有名なワインの産地、リオハを外すわけにはいかなかったのですが・・・。スペインの代名詞として燦然と輝くシェリー酒と共に、この美しい、太陽に溢れたスペインは赤ワインの宝庫として世に知られています。特に、スペイン固有の葡萄品種テンプラニーリョでつくるリオハの赤ワインはスペイン・ワイン界の王座に君臨しております。リオハの「赤」が穏やかな光の精華といわれ、その微妙な色合いが醸し出す芳醇さを誇っているなら、へレスの「白」シェリーは燃える太陽の結実かもしれません。

実は、ボルドー醸造学部時代のクラスメートであった、スペインからの留学生のお嬢さんがリオハの有名なボデガ(ワイン醸造所)を継いでいたのでお会いするのを楽しみにしていたのですが、生憎アメリカへ商談に出掛けてしまっており、旅の日程も合わなかったこともあって残念ながら立ち寄るのを諦めました。でも、今思うと日程を無理してでも訪ねるべきだったと後悔頻りです。その代わり、マドリードとバルセロナではリオハのワインを大いに楽しみました。リオハは、その口当たりのソフトさ、甘くて熟した果実の香り、味わいのバランスの良さ、更にはオーク樽由来のバニラ香が特徴です。彼此50年近く前にワインを嗜みはじめた頃から、リオハのワインは日本にも少量入っておりましたので、リオハを見つけたら躊躇せずに買うことと教えられたものです。フランス・ワインに比してコスト・パフォーマンスが高かったこともあったからでしょう。確かに美味しかったです。特に、古い葡萄樹からつくられたリオハ・レセルバの上質感は格別でした。 実は、ボルドー醸造学部時代のクラスメートであった、スペインからの留学生のお嬢さんがリオハの有名なボデガ(ワイン醸造所)を継いでいたのでお会いするのを楽しみにしていたのですが、生憎アメリカへ商談に出掛けてしまっており、旅の日程も合わなかったこともあって残念ながら立ち寄るのを諦めました。でも、今思うと日程を無理してでも訪ねるべきだったと後悔頻りです。その代わり、マドリードとバルセロナではリオハのワインを大いに楽しみました。リオハは、その口当たりのソフトさ、甘くて熟した果実の香り、味わいのバランスの良さ、更にはオーク樽由来のバニラ香が特徴です。彼此50年近く前にワインを嗜みはじめた頃から、リオハのワインは日本にも少量入っておりましたので、リオハを見つけたら躊躇せずに買うことと教えられたものです。フランス・ワインに比してコスト・パフォーマンスが高かったこともあったからでしょう。確かに美味しかったです。特に、古い葡萄樹からつくられたリオハ・レセルバの上質感は格別でした。

それとヘミングウエーの『日はまた昇る』の舞台になり、牛追い祭りでその名を知られるようになったパンプローナ、そしてピカソの絵画で有名になった、スペイン内戦で廃墟に化した街ゲルニカも訪れたかったのですが日程の都合で立ち寄る時間がなく、リオハを含めてこれらの地は次回の楽しみに取っておくことにしました。 旅を急ぎます。キロスさんは今日中にマドリードへ到着できるように、ブルゴスを後にしてからは制限速度一杯にして高速道路をひた走ります。すっかり辺りは闇と化し、夜空の星が一段と美しく輝いております。夜中少し前にこれから暫くお世話になるマドリード市内のホテルに無事到着しました。 それでは、マドリードの街をご案内する前に、少しく歴史から入っていきたいと思います。教科書的な説明で退屈するかもしれませんが暫しお許しください。ご存知の通り、スペインはヨーロッパの南陲に位置するイベリア半島にあります。  イベリア半島はヨーロッパ大陸からピレネー山脈で遮断され、大西洋と地中海によって囲まれたひとつの領域です。単に地理的に考えれば、半島の中心に位置する高原地帯にスペインがあり、そこを山脈が横切り海岸部を狭くしているといえるでしょう。しかし地理的にひとつの単位を形成しているイベリア半島も、政治的には、現在スペインとポルトガルという2つの国家が存在し、ひとつの単位と考えるには矛盾が生じます。今日までの歴史が証明するようにスペインとポルトガルは決して運命共同体でないことは明らかです。でも、この半島からポルトガルの地図を消してみると、スペインは牡牛の頭のような格好に見えるのは、闘牛を思い浮かべると如何にもこの国らしい形のように思えてきますから不思議です。そのど真ん中にマドリードは鎮座しております。それまでの首都はトレドでした。今回トレドを訪れて初めて感じたことですが、三方を川に囲まれていて、中世の都市としてはともかく、これ以上は拡げようもなく、結局は首都の座をマドリードに奪われてしまったのは自然の成り行きだったように思えてきます。そして、マドリードは国土の中央にあって、全土に網の目を張り巡らした蜘蛛の巣の中心となって、あたかも女郎蜘蛛のように君臨していました。実際、その頃のスペインはまだ「イスパニア人の領土に太陽の没することのない(No se pone el sol en los dominios del español))」大帝国であり、ありとあらゆる富がこの国に流れ込んでいたのです。 イベリア半島はヨーロッパ大陸からピレネー山脈で遮断され、大西洋と地中海によって囲まれたひとつの領域です。単に地理的に考えれば、半島の中心に位置する高原地帯にスペインがあり、そこを山脈が横切り海岸部を狭くしているといえるでしょう。しかし地理的にひとつの単位を形成しているイベリア半島も、政治的には、現在スペインとポルトガルという2つの国家が存在し、ひとつの単位と考えるには矛盾が生じます。今日までの歴史が証明するようにスペインとポルトガルは決して運命共同体でないことは明らかです。でも、この半島からポルトガルの地図を消してみると、スペインは牡牛の頭のような格好に見えるのは、闘牛を思い浮かべると如何にもこの国らしい形のように思えてきますから不思議です。そのど真ん中にマドリードは鎮座しております。それまでの首都はトレドでした。今回トレドを訪れて初めて感じたことですが、三方を川に囲まれていて、中世の都市としてはともかく、これ以上は拡げようもなく、結局は首都の座をマドリードに奪われてしまったのは自然の成り行きだったように思えてきます。そして、マドリードは国土の中央にあって、全土に網の目を張り巡らした蜘蛛の巣の中心となって、あたかも女郎蜘蛛のように君臨していました。実際、その頃のスペインはまだ「イスパニア人の領土に太陽の没することのない(No se pone el sol en los dominios del español))」大帝国であり、ありとあらゆる富がこの国に流れ込んでいたのです。

マドリードが歴史に登場するのは、9世紀の後半のことです。スペインは711年に、突如として北アフリカからモーロ人(ムーア人、イスラム教徒)に攻め込まれます。1492年にモーロ人をまた北アフリカに追い返すまで、実に足かけ800年に近いレコンキスタ(国土回復戦争)を繰り広げることになります。当時、マドリードは後ウマイヤ朝のイスラム教王ムハンマド1世(在位852~886年)がトレド防衛のために、現在の王宮の辺りに砦を築いた寒村でありました。この砦はMageritと呼ばれていました。人口はその頃で1,000人ほどであったといわれています。この砦がスペイン軍に奪回されたのは1083年の出来事でした。アルフォンソ6世(在位1072~1109年)の時代で、MageritもMadritと改称されました。Madritは俗ラテン語のmatrice(湧水、水源)が語源との説が有力ですが、これはラテン語のmatrix(母胎)から派生した言葉で、ラテン語のmater(母)に由来します。マドリードはスペインの真ん中に位置する母なる子宮であって、グアダラーマ山脈の豊かな湧水に恵まれていることを物語っているのかもしれません。 マドリードが歴史に登場するのは、9世紀の後半のことです。スペインは711年に、突如として北アフリカからモーロ人(ムーア人、イスラム教徒)に攻め込まれます。1492年にモーロ人をまた北アフリカに追い返すまで、実に足かけ800年に近いレコンキスタ(国土回復戦争)を繰り広げることになります。当時、マドリードは後ウマイヤ朝のイスラム教王ムハンマド1世(在位852~886年)がトレド防衛のために、現在の王宮の辺りに砦を築いた寒村でありました。この砦はMageritと呼ばれていました。人口はその頃で1,000人ほどであったといわれています。この砦がスペイン軍に奪回されたのは1083年の出来事でした。アルフォンソ6世(在位1072~1109年)の時代で、MageritもMadritと改称されました。Madritは俗ラテン語のmatrice(湧水、水源)が語源との説が有力ですが、これはラテン語のmatrix(母胎)から派生した言葉で、ラテン語のmater(母)に由来します。マドリードはスペインの真ん中に位置する母なる子宮であって、グアダラーマ山脈の豊かな湧水に恵まれていることを物語っているのかもしれません。

ところで、マドリードの緑の濃さはエクアドルのグアヤキル市に次いで世界第2位であることはご存知でしょうか。かくいう私も知りませんでした。面積は606平方キロメートルほどで、ほぼ神戸市と同じくらいですが、全面積の60%ほどが緑地であると聞いて吃驚してしまいました。確かにこれからご案内するプラド美術館もマドリードの中心部にありながら、その周辺の緑の多さは驚くほどで、  ポプラとアカシアのプラド遊歩道を歩いて行くのがまたこの美術館を訪れる楽しみのひとつになっています。こぼれる噴水も耳に心地良く響きます。枯葉の季節もきっと風情があることでしょう。 ポプラとアカシアのプラド遊歩道を歩いて行くのがまたこの美術館を訪れる楽しみのひとつになっています。こぼれる噴水も耳に心地良く響きます。枯葉の季節もきっと風情があることでしょう。

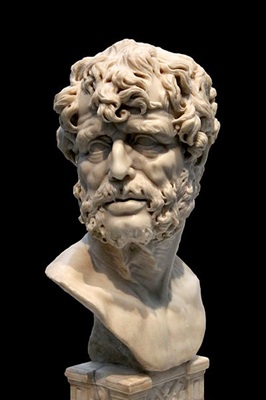

18世紀にフェリペ5世(在位1700~1746年)は、ヨーロッパの首都として相応しいようにマドリード王宮を含む新しい宮殿の建設を行いましたが、マドリードが今日のような形を整えたのは、1759年にナポリ王からスペイン王に迎えられたカルロス3世(在位1759~1788年)の時代でありました。この王は先ず、17世紀の伝統にしがみついているこの国の文化、科学、技術を高めるために、伝統主義の思想的背景となっていたイエズス会を追放することからはじめました。1767年のことでした。イエズス会を追放したカルロス3世は、同じ年に、無秩序極まりなかったマドリードの整備を、まず市街地側から手をつけたのです。現代のプラド美術館の辺りだったそうです。ここは昔から小さな川が流れ、牧草地でありました。牧草地のことをスペイン語でエル・プラド(el Prado)と言います。この小さな流れが埋め立てられて、現在のプラド遊歩道がつくられたことが想像できます。カルロス3世はこの遊歩道に沿って植物園、天文台、自然科学史博物館をつくる計画を立てました。植物園は1781年に、天文台は1790年に完成をみました。が、自然科学史博物館はほぼ完成しかかっていた1808年に、かのナポレオン軍の侵入にあい兵舎にされてしまいました。その後ナポレオン軍が撤退したあと修復されたのが、現在のプラド美術館になったということです。 ここでワインとの関係が出てきます。この都市計画の費用を捻出するためにカルロス3世はワインに税金を掛け、こう言いました。「スペイン人諸君、大いに飲みたまえ。諸君が飲めば飲むほど、マドリードは美しくなるのだ」と。プラド美術館には「ベラスケスの間」があります。そこに『バッカスの勝利』という作品が掲げられています。これは通常『酔っぱらいたち』と呼ばれていますが、山並みの連なる野外を舞台にバッカス(ディオニュソス。豊穣とワインと酩酊の神)を中心にしたベラスケスの最初の神話絵画だとされています。画面の右側に描かれた粗野だが人懐っこい日焼けした深い皺の刻まれた酔っぱらいたちが、私に向かって「おい、そこのハポネス、おめえもここに来て一杯飲(や)んねいかい」と語りかけているようで愉快です。ワインを飲みまくることで都市生活に積極的に参加した当時のスペイン人を思わずにはいられない気がしてきます。  ところで、プラド美術館は美術館として開館が準備されたのではありませんでした。1808年にナポレオンが侵入してきて、スペインは占領下に置かれてしまいましたが、ナポレオンは兄ジョセフをホセ1世としてスペイン王に任じたのです。このホセ1世が自分を王位につけてくれた弟に感謝を表するために、「ナポレオン美術館」の開設を思い立ったのが、プラド美術館の基盤となったとのことです。 今回はマドリードの歴史に焦点を当てて概括してみましたが、恐らく退屈極まりなかったかと存じます。でも、人間の「歴史」の面白さというものを、先史時代からローマ時代、西ゴート族、アラブ・イスラム教徒の文明、キリスト教のそれなどと、このスペインという国はまるでそれらの時間と出来事をひとたばねに束ねて切断して見せてくれるかのように、重層的な全断面を一度に提供してくれるので大変興味深いです。 この稿を終えるにあたって二言、三言。私が今ラテン語の原典で学んでいる『幸福な人生について(DE VITA BEATA)』の著者であるローマ時代の哲学者セネカ(紀元前5又は4年―紀元後65年)が、イスパニア(ローマ時代の呼称、スペインの始まり)のコルドバの騎士出身の家の生まれであることもスペインに大いに惹かれたひとつであります。『幸福な人生について』では、幸福とは何かを問うています。それは、ストア派の原則である「自然」に従う生活が幸福な人生であるとし、外見の善を求めるのではなく、隠れたほうの部分ほど美しい善を求めることを説くのです。それは「徳」のうちにあると。  また『人生の短さについて(DE BREVITATE VITAE)』では,「われらが生きる人生は束の間なるぞ」。つまり、そのほかの期間はすべて人生ではなくて時間にすぎないと喝破します。「君の人生の日数を差引決算し、よく調べてみるがよい。そうすれば、君にはもうほんの僅かな使い残りしか残っていないことが分かるだろう」と。人生は短く、時間がいかに貴重であるかを教えています。しかし、われわれは短い人生をもっているのではなく、実はその多くを浪費しているとも述べています。人生は十分に長く、その全体が有効に費やされるならば、最も偉大なことをも完成できるほど豊富に与えられている。われわれは人生に不足しているのではなく濫費しているのである。人生は使い方を知れば長いと説くのです。現代の多忙な時代を生き抜くためにも有益な哲学書であります。そして、「死」はセネカの哲学の重要課題であり、哲学することは「死」への準備であると述べています。「生きることは生涯をかけて学ぶべきことである」、「そして、おそらくそれ以上に不思議に思われるであろうが、生涯をかけて学ぶべきは死ぬことである」と。 また『人生の短さについて(DE BREVITATE VITAE)』では,「われらが生きる人生は束の間なるぞ」。つまり、そのほかの期間はすべて人生ではなくて時間にすぎないと喝破します。「君の人生の日数を差引決算し、よく調べてみるがよい。そうすれば、君にはもうほんの僅かな使い残りしか残っていないことが分かるだろう」と。人生は短く、時間がいかに貴重であるかを教えています。しかし、われわれは短い人生をもっているのではなく、実はその多くを浪費しているとも述べています。人生は十分に長く、その全体が有効に費やされるならば、最も偉大なことをも完成できるほど豊富に与えられている。われわれは人生に不足しているのではなく濫費しているのである。人生は使い方を知れば長いと説くのです。現代の多忙な時代を生き抜くためにも有益な哲学書であります。そして、「死」はセネカの哲学の重要課題であり、哲学することは「死」への準備であると述べています。「生きることは生涯をかけて学ぶべきことである」、「そして、おそらくそれ以上に不思議に思われるであろうが、生涯をかけて学ぶべきは死ぬことである」と。

私は愛読書のセネカの作品をいつか原典で読んでみたいとの思いに駆られていました。漸く数年前に、85歳になられるフランス語とラテン語の言語学者のご婦人に巡り会い、学ぶ機会を得ました。しかし、内容的にも語学的にも難しいところに出合うのはしょっちゅうですが、それを越えて先へ先へと引っ張っていく或る魅力とロマンがそこにあるのです。セネカにはそうした面白さが確かにあります。その面白さとは何か。もし、いつか機会があればお話ししたいと思っております。 ここで、ワイン愛好家にも元気が出て、生きる力が湧いてくるローマ時代の古い格言をひとつご紹介しましょう。“食べろ、飲め、遊べ(EDE BIBE LUDE)”― 目先の快楽を否定する格言が多い中、この言葉の特徴は単純に「今を楽しめ」と教えています。“よく生きるために食べて飲め。食べて飲むためだけに生きるな”ともあります。 次回は現代のスペイン、そしてプラド美術館をはじめソフィア王妃芸術センター、ティッセン・ボルネミッサ美術館等をご案内しようと思います。 |