|

マドリードの旅(1)

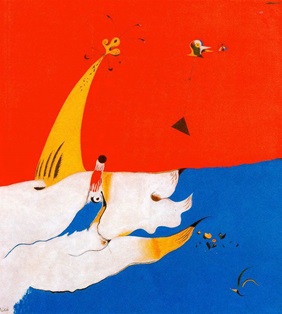

ゲルニカ(Gernika,Guernica,パブロ・ピカソ作) |

| さて、今回からは数回に亘りマドリードをご案内することにいたします。

私たちは街の中心部にある「カスティーリア・プラザ・ホテル」に夜中の到着となってしまいましたが、荷物をおろし、ぐっすり休んで旅の疲れをとることができました。ホテルでの朝食(ビュッフェ・スタイルの朝食が美味い!このホテルでの快適な様子は後ほどお話しいたします)を済ませロビーで待っていると、間もなくキロスさんが迎えにこられて、いよいよマドリードでの行動を開始しました。自然と気持ちが昂ってきます。私たちはマドリードの探訪に敢えて車を使わずに、バスと地下鉄を利用して、足でもって歩き回ることにしました。  幸い、ホテルの前には大きなバス・ターミナルがあり、地下鉄の駅にも近く、何処に出掛けるのにも大変便利なところです。早速にバスに乗り込みますと、直ぐに、サッカー・ファン憧れのレアル・マドリードの根拠地であるスタジアムが見えてきました。びっくりすることに、大通りに面した街のど真ん中にあるのです。そして、マドリードでも満開の桜が私たちを迎えてくれました。サン・セバスチャンにつづき、異国の地で桜を眺めるのは同朋に出会ったようでうれしい気分になります。マドリードは街も建物も大ぶり且つ重厚でゆったりとしており、あちこちに噴水が水しぶきをあげ、銅像が建ち、街路樹が生い茂り、私が想像していた以上に大都会の様相を呈しておりました。さすがスペインの首都の貫禄十分です。街を歩きはじめると、緑が多いことに驚きます。それも優に樹齢100年は越えていると思われる見事な街路樹です。 幸い、ホテルの前には大きなバス・ターミナルがあり、地下鉄の駅にも近く、何処に出掛けるのにも大変便利なところです。早速にバスに乗り込みますと、直ぐに、サッカー・ファン憧れのレアル・マドリードの根拠地であるスタジアムが見えてきました。びっくりすることに、大通りに面した街のど真ん中にあるのです。そして、マドリードでも満開の桜が私たちを迎えてくれました。サン・セバスチャンにつづき、異国の地で桜を眺めるのは同朋に出会ったようでうれしい気分になります。マドリードは街も建物も大ぶり且つ重厚でゆったりとしており、あちこちに噴水が水しぶきをあげ、銅像が建ち、街路樹が生い茂り、私が想像していた以上に大都会の様相を呈しておりました。さすがスペインの首都の貫禄十分です。街を歩きはじめると、緑が多いことに驚きます。それも優に樹齢100年は越えていると思われる見事な街路樹です。

外国を知るということは、そこから知識を学びとるばかりではなく、何よりもまず、このように土地の景観、空気の匂い、水の味等を自分の眼と耳と鼻と口で確かめ、自分の足で稼いで歩き回ることから始まるはずです。17世紀のフランスの哲学者デカルトが、「確かに風景こそは生きた書物であり、土地の風物を味わったり体験したりすること以上に効果的な勉強方法はない」(『方法叙説』)と述べていることに納得がいきます。ただ、それはその土地に実際に生活してみてはじめて分かることであり、数日間のみの滞在で果たして本質が分かるかはちょっと疑問ですが、兎も角、あるがままに素直に感じ取っていきたいと思います。スペインの歴史も、歴史というものは読むものではなくて見るものであることを、ここスペインに来て改めて教えられたような気がします。 前回述べました通り、首都マドリードは、元来1,000人ほどの住民がいるだけのカスティーリア地方の寒村にすぎませんでした。  それが、どうやらここがこの国の地理的中心であるらしいことと、樹木に恵まれたその森に王侯貴族の道楽であった猟の獲物が多いということで、ウィーンのハプスブルグ家から来ていた王家によって16世紀に入ってから王宮が造られ、はじめて街として重んじられるようになりました。でも、当時スペインという国はたえず首都が動いて、王宮の所在も転々としておりました。18世紀になって漸く今日私たちが見物することができる壮麗な王宮がマドリードにでき、19世紀以降、明確な首都意識のもとに市街が整備されていったといわれています。だから、マドリードは古都という印象が少ないのかもしれません。更には、スペイン人は日本人と似て、首都に住むことが好きな人種のようで、モダンさと便利さというものに期待したのか、そういった要求が、この街の景観や匂いをつくっているように思われてきます。 それが、どうやらここがこの国の地理的中心であるらしいことと、樹木に恵まれたその森に王侯貴族の道楽であった猟の獲物が多いということで、ウィーンのハプスブルグ家から来ていた王家によって16世紀に入ってから王宮が造られ、はじめて街として重んじられるようになりました。でも、当時スペインという国はたえず首都が動いて、王宮の所在も転々としておりました。18世紀になって漸く今日私たちが見物することができる壮麗な王宮がマドリードにでき、19世紀以降、明確な首都意識のもとに市街が整備されていったといわれています。だから、マドリードは古都という印象が少ないのかもしれません。更には、スペイン人は日本人と似て、首都に住むことが好きな人種のようで、モダンさと便利さというものに期待したのか、そういった要求が、この街の景観や匂いをつくっているように思われてきます。

「スペインがヨーロッパの異端児としての魅力を失ってもらいたくない」と、あるスペイン語学者が何処かで述べていたように記憶していますが、スペインにおける何がヨーロッパの異端であるかということは、首都のマドリードで数日間過ごしていても、無論分かりようもありません。街路の両側に現代的な高層建築物が建ち並んでいて、地下鉄等の交通機関が発達しているといった東京と変わらない近代都市で、この街を歩いている限り、「ヨーロッパの異端児」という実感はなかなか湧いてきません。ただ、スペインを「世界の美術館」と呼ぶ人がいるように、スペイン国王は美術品の蒐集に財を惜しげもなく使ったことです。マドリードはヨーロッパの都市の中で美術館と博物館が最も多いといわれ、収蔵されている絵画のコレクションは質量ともに世界一です。その象徴がプラド美術館です。絵画の天才、エル・グレコ、ベラスケス、ゴヤ、ピカソ、ミロ、ダリ等を生みつづけたこの国の偉大さは、既に国力の衰えきった19世紀になって、スペイン国王が大掛かりな美術館の建設を思いたち、私たちにすばらしい街並みと美術品を残してくれたことでしょう。そしてまた、彼らの画家としての独自性というか特異性は、何よりもスペイン的で、異端といってもいいのではないかと思います。プラド美術館の他に、ソフィア王妃芸術センター、ティッセン・ボルネミッサ美術館等、絵画に関する限り、この首都のもつ重さは東京などに比べものになりません。  私たちは、プラド美術館を2日間に亘って見る予定ですが、その前に先ずはキロスさんのお母様が奨めるソフィア王妃芸術センターを訪れました。ここはプラドの南のアトーチャ駅の斜め前にできた現代美術の殿堂です。1992年に正式に開館されました。カルロス3世の命を受けて18世紀に建てられたサン・カルロス総合病院を改修したもので、現代美術の展示のために古い石造建築を使うという発想が面白い。巨大なアーチ型の正面をもつアトーチャ旧駅のベル・エポック建築に向い合う4階建ての建物は灰色で地味ですが、右の小道奥の入口の両側には総ガラス張りの塔のようなエレベーター・ホールが増設されていて、丁度パリのポンピドゥー・センターを思わせるモダニズムを加味していて、その対照がこれまた面白いのです。事実、ここは現代美術館として世界最大の規模を誇るポンピドゥー・センターに対抗しようとの意図があったようで、既に床面積ではポンピドゥーを超える大きさを備えているといわれています。だが、一歩中に入ると印象はまるで違っています。どこもかしこも白っぽく薄暗く、正にカトリックの病院に特有の重厚で瞑想的な回廊をそのまま残している感がいたします。中央の広い中庭は彫刻等の野外展示に用いているようです。2階と4階が常設展示場で、天井の高い回廊を囲んで多くの部屋があり、20世紀の美術作品がひっそりと並んでいます。当然ですが、スペインのものが圧倒的に多く、ピカソをはじめミロ、ダリ、ドミンゲス、タピエスなど、シュルレアリストたち、およびシュルレアリスム系の画家たちのものが目立ちます。 私たちは、プラド美術館を2日間に亘って見る予定ですが、その前に先ずはキロスさんのお母様が奨めるソフィア王妃芸術センターを訪れました。ここはプラドの南のアトーチャ駅の斜め前にできた現代美術の殿堂です。1992年に正式に開館されました。カルロス3世の命を受けて18世紀に建てられたサン・カルロス総合病院を改修したもので、現代美術の展示のために古い石造建築を使うという発想が面白い。巨大なアーチ型の正面をもつアトーチャ旧駅のベル・エポック建築に向い合う4階建ての建物は灰色で地味ですが、右の小道奥の入口の両側には総ガラス張りの塔のようなエレベーター・ホールが増設されていて、丁度パリのポンピドゥー・センターを思わせるモダニズムを加味していて、その対照がこれまた面白いのです。事実、ここは現代美術館として世界最大の規模を誇るポンピドゥー・センターに対抗しようとの意図があったようで、既に床面積ではポンピドゥーを超える大きさを備えているといわれています。だが、一歩中に入ると印象はまるで違っています。どこもかしこも白っぽく薄暗く、正にカトリックの病院に特有の重厚で瞑想的な回廊をそのまま残している感がいたします。中央の広い中庭は彫刻等の野外展示に用いているようです。2階と4階が常設展示場で、天井の高い回廊を囲んで多くの部屋があり、20世紀の美術作品がひっそりと並んでいます。当然ですが、スペインのものが圧倒的に多く、ピカソをはじめミロ、ダリ、ドミンゲス、タピエスなど、シュルレアリストたち、およびシュルレアリスム系の画家たちのものが目立ちます。

ここでのジョアン・ミロの作品群には久し振りに心惹かれるものがありました。真っ白でやや暗い、古い構造を残すどっしりとした石造建築の中で見るミロの鮮やかな色彩と形体には、その表現力の強さ激しさに強く印象づけられました。  「ミロの絵画は時には子供のように単純で、無邪気ではあるが、時には深刻なソフィスティケーションがあり、皮肉がある。細心ではあるが、底知れぬ自由さがある。抒情的ではあるが、感傷的ではない。むしろ色彩や形体の根源的な要素を、この現実の空間に、物質の世界に生きたものとして表現する魔術師のような能力をもっているのではないだろうか」との瀧口修造の『ミロ』の論評に合点がいってしまいます。今までは何となく漫然とミロの作品を眺めていましたが、初めてミロに対してこのように少し理解を深めることができたのはうれしいことです。 「ミロの絵画は時には子供のように単純で、無邪気ではあるが、時には深刻なソフィスティケーションがあり、皮肉がある。細心ではあるが、底知れぬ自由さがある。抒情的ではあるが、感傷的ではない。むしろ色彩や形体の根源的な要素を、この現実の空間に、物質の世界に生きたものとして表現する魔術師のような能力をもっているのではないだろうか」との瀧口修造の『ミロ』の論評に合点がいってしまいます。今までは何となく漫然とミロの作品を眺めていましたが、初めてミロに対してこのように少し理解を深めることができたのはうれしいことです。

ミロについてもう少し語ってみたいと思います。ミロはもともと厳密な意味でスペインの画家ではないともいえます。バルセロナ近郊で生まれた生粋のカタルーニャ人であったが、フランコ独裁下には長く異端扱いを受け、カタルーニャ語でジョアン(カスティーリャ語ではホアン)と発音することもままならなかったのです。カタルーニャは久しくスペインからの独立を求めてきた地方で、中央とは違う意識を持った人々の集まりであったため、バスク語同様にカタルーニャ語も話すことを禁じられていました。ミロもまた非スペイン人の自覚をもって生きてきたと考えられます。ミロは生涯を通じて何かを探しつづけ,求めつづけた画家のように思えてきます。ミロの作品に宿る自由は、事実、自由を求めることの自由と無関係ではなかったのです。そんなミロの絵のイメージがマドリードのあちこちに領していることに不思議な感慨を覚えました。「子供のように単純で、無邪気ではある」、だが実態は「底知れぬ自由さ」をたたえ、旧カトリック病院の薄暗い白い壁をも一挙に光り輝かす「魔術師のような」エネルギーに満ちていたのであります。  さて、この美術館でピカソ、特に近代名画の象徴といわれる「ゲルニカ」は特別扱いで圧巻です。「ゲルニカ」にまつわる様々なエピソードには枚挙に遑がありません。当初はプラド美術館の特別展示場にありましたが、ソフィア王妃芸術センターが設立された折、この作品はほんの1km余り離れた場所へ運ぶのに、当時50億円もの保険をかけ、軍の厳重な護送で移動されたといいます。そもそもは1937年に開催されたパリ万国博覧会のスペイン館に出展されたもので、この作品は博覧会において大きな話題を呼びました。勿論、作品自体のすばらしさもそうですが、それ以上にこの絵画には社会的な主張がありました。そこにはスペイン内乱からはじまるフランコ政権の暴力に対するピカソの抗議、ピカソの心中に起こった怒りがはっきりと表現されているからです。ゲルニカとは、ピレネー山脈からカンタブリア山系につづく山並みが海岸線まで突き出した山の狭間にあるバスク国の小さな町です。バスク地方には中世の昔から、そこを治める者はゲルニカの樫の古木に向かって、バスクの特権を尊重する、という宣誓をしなければならないというしきたりがありました。 さて、この美術館でピカソ、特に近代名画の象徴といわれる「ゲルニカ」は特別扱いで圧巻です。「ゲルニカ」にまつわる様々なエピソードには枚挙に遑がありません。当初はプラド美術館の特別展示場にありましたが、ソフィア王妃芸術センターが設立された折、この作品はほんの1km余り離れた場所へ運ぶのに、当時50億円もの保険をかけ、軍の厳重な護送で移動されたといいます。そもそもは1937年に開催されたパリ万国博覧会のスペイン館に出展されたもので、この作品は博覧会において大きな話題を呼びました。勿論、作品自体のすばらしさもそうですが、それ以上にこの絵画には社会的な主張がありました。そこにはスペイン内乱からはじまるフランコ政権の暴力に対するピカソの抗議、ピカソの心中に起こった怒りがはっきりと表現されているからです。ゲルニカとは、ピレネー山脈からカンタブリア山系につづく山並みが海岸線まで突き出した山の狭間にあるバスク国の小さな町です。バスク地方には中世の昔から、そこを治める者はゲルニカの樫の古木に向かって、バスクの特権を尊重する、という宣誓をしなければならないというしきたりがありました。

19世紀半ばまで、歴代のスペイン国王もゲルニカを訪れ、ゲルニカはバスクの自由を象徴する聖地とみなされてきました。こうした歴史的伝統がバスク人の自治の伝統を支えてきたため、市民戦争が勃発すると同時に、この地方はバスク国民党のもとに集結し、カトリック教会までもが共和国政府側に立ったのです。ゲルニカにとって不幸だったのは、この町が古来交通の要衝であったため狙われたことです。 19世紀半ばまで、歴代のスペイン国王もゲルニカを訪れ、ゲルニカはバスクの自由を象徴する聖地とみなされてきました。こうした歴史的伝統がバスク人の自治の伝統を支えてきたため、市民戦争が勃発すると同時に、この地方はバスク国民党のもとに集結し、カトリック教会までもが共和国政府側に立ったのです。ゲルニカにとって不幸だったのは、この町が古来交通の要衝であったため狙われたことです。

1937年4月26日、その日はゲルニカに市の立つ日でありました。小さな町もいつになく賑わっておりました。午後4時30分、フランコ政権を支持したヒットラーの命令によりドイツ空軍が突然無差別爆撃を行ったのです。ゲルニカの古樫は無傷でありましたが、無防備であった街は3時間に及ぶ爆撃によって殆ど壊滅してしまいました。この無差別爆撃の報道は即刻全世界に発信されました。ピカソはこの惨劇の報道を目にして憤慨し、「ゲルニカ」の制作を始めたのです。発表の場が、先述した通りパリ万国博覧会であったから、この作品は一層センセーショナルに注目を浴びることになりました。絵画がイデオロギーをもった始まりであり、これによって人々は20世紀の新たな芸術の役割を認知することになったのです。「ゲルニカ」を更に有名にしたのは、それ以降、この絵画が故国に帰ることができず、旅をしつづけたことにあります。北欧やイギリスでの巡回展を経て、ニューヨークの近代美術館に展示され、  42年の長きに亘り、戦争への抵抗、博愛主義の象徴として大勢の人に鑑賞されました。結果としてスペイン政府が「ゲルニカ」を故国スペインへ戻そうと動き始めたのは、既にピカソが他界し、フランコが亡くなった以降のことです。スペインの良識人の努力によって1981年秋、ついにプラド美術館に帰ることができました。正に絵画のもつ運命のようなものを「ゲルニカ」に感じます。現在、ソフィア王妃芸術センターの一角で、特有のオーラを放ちながら展示されています。 42年の長きに亘り、戦争への抵抗、博愛主義の象徴として大勢の人に鑑賞されました。結果としてスペイン政府が「ゲルニカ」を故国スペインへ戻そうと動き始めたのは、既にピカソが他界し、フランコが亡くなった以降のことです。スペインの良識人の努力によって1981年秋、ついにプラド美術館に帰ることができました。正に絵画のもつ運命のようなものを「ゲルニカ」に感じます。現在、ソフィア王妃芸術センターの一角で、特有のオーラを放ちながら展示されています。

最後に、ピカソと同時代を生きた『嘔吐』等の著者の哲学者サルトルの話をご紹介して、この章を終わりたいと思います。第二次世界大戦中に、ドイツ軍がパリを占領した時、あるドイツ人の将校がピカソのアトリエを訪れて、ピカソにこう言いました。「お前があの『ゲルニカ』(などという怪しからぬ絵)を描いたのか?」、ピカソは「描いたのはおれだが、(ゲルニカ爆撃を)やったのは、お前たちだ!」と。この挿話が被占領下のパリ市民をどれだけ元気づけたか、計り知れぬものがあったと実存主義者サルトルは回想するのです。 |

|

|