|

閑話―「仏蘭西学事始」(1)

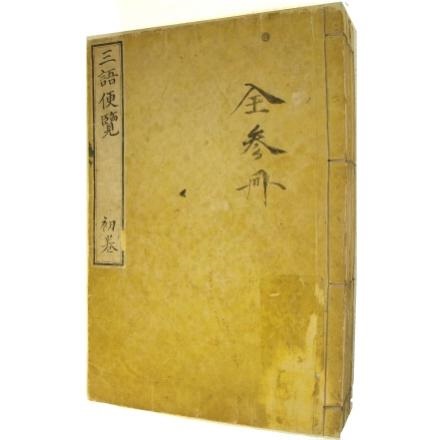

『三語便覧』村上英俊著 |

最近、大変興味深い本と巡り合いました。「マドリード訪問記」の途中で申訳ないのですが、ここで敢えてご紹介をさせていただきたいと思います。それは毎週ラテン語の授業を終えて立ち寄るのを楽しみにしている東京・神田神保町の西洋古書店で、店主と古書談義をしている時のことでした。

店主はやおら机の横に積んであった黄表紙の古書を私に手渡し、「この本をご存知ですか」と尋ねられました。その本を繁々と眺めてみるに古い和綴じ本で、『三語便覧』(茂亭村上義茂著、達理堂蔵)と書いてありました。それも初・中・終巻の3巻3冊本でした。勿論、初めて見る本です。店主によると幕末維新期にフランス語学者として活躍した村上義茂(英俊、以降は通称の「村上英俊」とします)の作という。刊行年については、1854年(嘉永7年)説が有力のようです。この西洋古書店は、フランス語を中心に古典ギリシャ語・ラテン語までの広範囲な西洋古書を扱う日本有数の古書店です。そこに何故か和書の『三語便覧』が置いてあることにちょっと違和感を覚えましたが、手に取って中を開くと、そこには仏蘭西語(フランス語)・英傑列語(英語)・和蘭語(オランダ語)の3か国語に対訳を試みているもので、おまけに振仮名をつけて発音までが記されているのです。大変興味を惹きました。店主曰く、日本人は大したものです。こんな幕末期に3か国語の字書を編纂しようとした御仁がいるのですから、と。本文は天文・地理・身体・疾病・家倫・官職・人品・宮室・飲食・衣服など多岐に亘って25項目に分け、終巻を言語とし、陪名詞・附詞・前置詞・附合詞・動詞の5節に分かれています。 店主はやおら机の横に積んであった黄表紙の古書を私に手渡し、「この本をご存知ですか」と尋ねられました。その本を繁々と眺めてみるに古い和綴じ本で、『三語便覧』(茂亭村上義茂著、達理堂蔵)と書いてありました。それも初・中・終巻の3巻3冊本でした。勿論、初めて見る本です。店主によると幕末維新期にフランス語学者として活躍した村上義茂(英俊、以降は通称の「村上英俊」とします)の作という。刊行年については、1854年(嘉永7年)説が有力のようです。この西洋古書店は、フランス語を中心に古典ギリシャ語・ラテン語までの広範囲な西洋古書を扱う日本有数の古書店です。そこに何故か和書の『三語便覧』が置いてあることにちょっと違和感を覚えましたが、手に取って中を開くと、そこには仏蘭西語(フランス語)・英傑列語(英語)・和蘭語(オランダ語)の3か国語に対訳を試みているもので、おまけに振仮名をつけて発音までが記されているのです。大変興味を惹きました。店主曰く、日本人は大したものです。こんな幕末期に3か国語の字書を編纂しようとした御仁がいるのですから、と。本文は天文・地理・身体・疾病・家倫・官職・人品・宮室・飲食・衣服など多岐に亘って25項目に分け、終巻を言語とし、陪名詞・附詞・前置詞・附合詞・動詞の5節に分かれています。

これは実に面白い本に出合ったものだと、私は興奮してしまいました。まさに幕末期の貴重な『三語便覧』の原本を手に取って拝見できたのですから。この本をきっかけにいろいろな事柄(日仏出会いの最初は誰か、初めてフランスの土を踏んだ日本人は誰か等々)を自分なりに発見し、また新たな興味ある数々の本に出合いました。そして、帰りの電車の中で、随分前にある古書展で同様な本に出合い、購入したことをふっと思い出したのです。それは幕末期に来日したフランス人宣教師メルメ・ド・カションが編纂した『佛英和辞典』(1866年、慶應2年)で、帰宅して書斎の本棚の中から探し出しました。この辞典については後ほどご紹介したいと思います。 先ずは、『三語便覧』の話から始めましょう。『スタンダード仏和辞典』の序で、鈴木信太郎博士は次のように述べています。「日本で初めてフランス語を修めた学者は村上英俊(1811-1890)であろう。英俊は親友の佐久間象山(1811-1864)から仏文習読を勧められ、1848年(嘉永元年)から蘭仏辞典を筆写して独習し、3年の後に漸くフランス語を解読し得るようになった」と。 さて、「仏蘭西語事始」には、幕府の系統(長崎のオランダ通詞)と今回本稿の主人公となる村上英俊の2系統がある  ように思います。時代からいえば長崎の方が40年ほど早いのですが、通詞の本木正栄(1767-1822)が編纂したといわれる『払郎察(フランス)辞範』は、成立年代が明確でなく、また草稿のままで刊本にならなかったため、一部の人しか見られなかったこと(現在長崎市立博物館が草稿を所蔵)。それと発音仮名を振った部分が、指導者だったオランダ商館長のドゥーフが帰国したため3分の2くらいで終わってしまっていること。そして肝心の本木正栄がフランス語をどこまで修得していたのか、その詳細が分からないことに問題が残ります。しかしながら、本木正栄はフランス語がイギリスからロシアまで西洋諸国で通じないところはなく、その文章は何語においても文章表現の手本になるほど優れたものであると、フランス語の国際性のみならず、言語的にも卓越した言葉であり且つフランス文化の優秀性を認め、そうした認識のもとに江戸期にあって、フランス語の学習に挑戦したのは凄いことだと思います。 ように思います。時代からいえば長崎の方が40年ほど早いのですが、通詞の本木正栄(1767-1822)が編纂したといわれる『払郎察(フランス)辞範』は、成立年代が明確でなく、また草稿のままで刊本にならなかったため、一部の人しか見られなかったこと(現在長崎市立博物館が草稿を所蔵)。それと発音仮名を振った部分が、指導者だったオランダ商館長のドゥーフが帰国したため3分の2くらいで終わってしまっていること。そして肝心の本木正栄がフランス語をどこまで修得していたのか、その詳細が分からないことに問題が残ります。しかしながら、本木正栄はフランス語がイギリスからロシアまで西洋諸国で通じないところはなく、その文章は何語においても文章表現の手本になるほど優れたものであると、フランス語の国際性のみならず、言語的にも卓越した言葉であり且つフランス文化の優秀性を認め、そうした認識のもとに江戸期にあって、フランス語の学習に挑戦したのは凄いことだと思います。

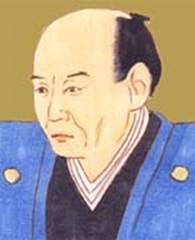

でも、鈴木信太郎博士が述べていますように、やがてそんな先人の営為を全く知らずに、ゼロからの出発でフランス語の修得に一人取り組むことになる村上英俊が、どうやらフランス語の先覚者、わが国の「仏学始祖」であることは周知の認めるところでありましょう。 それではこれから、村上英俊の人となり、そして佐久間象山との係わりなどを語っていきたいと思います。村上英俊は、1811年(文化8年)に下野国佐久山(現在の栃木県大田原市佐久山)で生まれました。ここはかつて奥州街道の宿場町のひとつとして随分と賑わったそうです。この旅籠が建ち並ぶ中で、ひときわ眼をひくのが英俊の実家である本陣(江戸時代に設けられた大名、公卿など貴人が休憩、宿泊する旅館)「佐野屋」でした。英俊の父松園は「佐野屋」の主人でありますが、幕府の医官について医術を修めた医者でもあり、その志は単なる本陣の主人で終わろうとするような小さいものではなかったようです。そして、わが子に大きな希望と期待を抱いておりました。医者なら能力次第で将軍の脈さえとるまでに出世できると考え、英俊にも医学を修めさせることにし、そのために先ずは江戸に出なくてはならないと、その準備にとりかかったのです。しかし、一家をあげて佐久山を離れるとなると大きな問題が立ちはだかります。本陣という先祖代々の家業を簡単に廃業するわけにいかなかったし、医者としての信望も篤かったからです。あれこれ思案の末、佐久山の近くに住む縁者に本陣「佐野屋」を譲る相談をまとめて、漸く江戸に旅立つことができることになりました。英俊14歳の時のことでした。父親の期待通り、英俊は漢学を唐津藩の儒学者に、医学は篠山藩の侍医に学び、そして18歳になると津山藩侍医について蘭学を修めました。当時、西洋の学問を知るにはオランダ語はどうしても修めなくてはならない必須の言語であったからです。  英俊には2人の弟、3人の妹がおりましたが、不幸にして弟1人、妹2人は夭折してしまいました。あとに残された一人の妹チエはまだ20歳にもならぬ時に、信州松代藩8代目藩主(10万石)真田幸貫の世子である幸良の側室となります。このことが英俊の人生を大きく変えることになろうとは、まだ英俊は気づくはずもなかったのです。 英俊には2人の弟、3人の妹がおりましたが、不幸にして弟1人、妹2人は夭折してしまいました。あとに残された一人の妹チエはまだ20歳にもならぬ時に、信州松代藩8代目藩主(10万石)真田幸貫の世子である幸良の側室となります。このことが英俊の人生を大きく変えることになろうとは、まだ英俊は気づくはずもなかったのです。

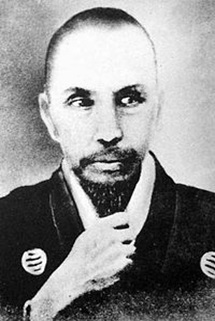

チエが真田藩主の居城である信州松代の地に兄の移住を盛んにすすめてくるようになると、英俊の心は動揺します。それと同時に、英俊には松代の地に別の大きな魅力があったのです。それはほかでもない、佐久間象山がいることです。象山は1811年(文化8年)生まれであり、英俊とは同年齢でありますが、既に藩主に認められているのみならず、「江戸名家一覧」に載るほどの学者として高い評価を受けておりました。英俊は象山との学問的な繋がりに強く惹かれたのでありましょう。やがて医師としても、これで十分といえるほどに修業を重ね、蘭書にも通じたという自信をもてるようになった1841年(天保12年)、30歳の英俊は江戸を離れて松代へ行く決心を固めるのです。  その年は真田信濃守幸貫が幕府の老中になった年でもありました。同時に、幸貫は海防掛という要職に就きます。この海防掛としての任務遂行のために、幸貫は敢えて佐久間象山を海防顧問に重用し、激動する海外事情の調査と対応策を講じるように命じました。そして期待に応えて、象山は『佐久間修理書上』と呼ばれる上書をしたため藩主に呈上しました。上書は8か条から構成されていますが、その要旨はオランダへの銅の輸出をやめ、それで大砲をつくり、日本国内の要所に砲台を築き、洋式艦船を購入して武士による水軍を養成し、外国の侵略に備えるという内容のものです。また、国防の実をあげるには各地に学校をつくり、広く子女の教育を高め、人材を登用する道を開く必要があると、極めて近代的感覚に基づく画期的な見解を示しているのには吃驚させられます。この書をみても、象山は決して松代のような一地方の枠組みの中で日本の将来を考えていたのではなかったことが分かります。海外事情を探り、科学的新知識を取り入れようとする際にも、その眼は常に日本全体の上に注がれていたのです。象山と英俊は、いずれも西洋の学問に大きな期待を寄せていたので、その交際はかなり深いものとなっていったことが伺えます。象山の蘭学・医学は英俊に啓発されるところが大きかったと伝えられています。象山が蘭書に強い関心をみせたのは1844年(弘化元年)といわれていますが、それより3年前の1841年(天保12年)に英俊が松代に移住し、その地に既に蘭学をもたらしていたことを見逃してはならないでしょう。 その年は真田信濃守幸貫が幕府の老中になった年でもありました。同時に、幸貫は海防掛という要職に就きます。この海防掛としての任務遂行のために、幸貫は敢えて佐久間象山を海防顧問に重用し、激動する海外事情の調査と対応策を講じるように命じました。そして期待に応えて、象山は『佐久間修理書上』と呼ばれる上書をしたため藩主に呈上しました。上書は8か条から構成されていますが、その要旨はオランダへの銅の輸出をやめ、それで大砲をつくり、日本国内の要所に砲台を築き、洋式艦船を購入して武士による水軍を養成し、外国の侵略に備えるという内容のものです。また、国防の実をあげるには各地に学校をつくり、広く子女の教育を高め、人材を登用する道を開く必要があると、極めて近代的感覚に基づく画期的な見解を示しているのには吃驚させられます。この書をみても、象山は決して松代のような一地方の枠組みの中で日本の将来を考えていたのではなかったことが分かります。海外事情を探り、科学的新知識を取り入れようとする際にも、その眼は常に日本全体の上に注がれていたのです。象山と英俊は、いずれも西洋の学問に大きな期待を寄せていたので、その交際はかなり深いものとなっていったことが伺えます。象山の蘭学・医学は英俊に啓発されるところが大きかったと伝えられています。象山が蘭書に強い関心をみせたのは1844年(弘化元年)といわれていますが、それより3年前の1841年(天保12年)に英俊が松代に移住し、その地に既に蘭学をもたらしていたことを見逃してはならないでしょう。

さて、前置きが大分長くなってしまいましたが、いよいよここからが本論です。象山は、外敵の侵入に対抗するには、最も効果的な武器である大砲、それも新しい大砲をつくらなくてはならないと考え、そのためには先ず新しい火薬を製造することが絶対に必要だと考えたのです。それには何か良い手引き書なり、参考書がないものかと、あれこれ尋ね回わりました。そして予てからオランダ書に詳しいと評判の村上英俊のもとを訪ねてきて、新しい火薬製造について書かれたオランダ書がないかと相談したのです。  英俊と象山との実際の接触はこのとき始まったとみていいと思います。英俊は、化学書としてヨーロッパの学界でつとに有名なストックホルムで刊行されたベルセリウス(スウェーデンの化学者、1779-1848)の『化學提要』を読んでみたいと思っていたので、即座にこの書物の名をあげました。当時、この書物は化学書の最高権威としてヨーロッパで評判となっていましたが、何故に英俊は松代の地にあってその存在を知り得たのでしょうか。当時の知識人の学問に対する探究心には驚かされます。 英俊と象山との実際の接触はこのとき始まったとみていいと思います。英俊は、化学書としてヨーロッパの学界でつとに有名なストックホルムで刊行されたベルセリウス(スウェーデンの化学者、1779-1848)の『化學提要』を読んでみたいと思っていたので、即座にこの書物の名をあげました。当時、この書物は化学書の最高権威としてヨーロッパで評判となっていましたが、何故に英俊は松代の地にあってその存在を知り得たのでしょうか。当時の知識人の学問に対する探究心には驚かされます。

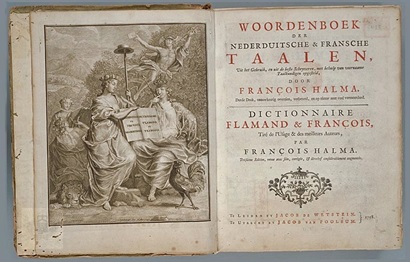

象山は英俊の推奨を得るや、直ちにベルセリウスの『化學提要』を購入するべく藩に掛け合い、その手続きを取ります。1846年(弘化3年)末のことでした。それから1年半余り経って、ついに待望の『化學提要』の書物が届いたのです。ところが、・・・です。代金150両という高価なものでしたが、それを紐解いてみて、象山と英俊は絶句したのであります。一字一句も読めないのです。何ということか、それはオランダ語の本ではなかったのです。オランダに発注して取り寄せたベルセリウスの『化學提要』はフランス語訳のものでありました。既に1834年にオランダ訳も出ているのに、どうしたわけか、フランス語訳の本が届いてしまったのです。 蘭学を修めただけの英俊にはとうていフランス語を読めるはずもなく、かといって今更再注文するなど出来る相談ではありませんでした。時間もないし、再び大きな出費をしなくてはなりません。英俊も象山もすっかり頭を抱えてしまいました。手許にあるフランス語訳『化學提要』を読むには、フランス語が分からなくては埒が明かない。二人はあれこれ考えあぐねた末、ひとつの解決策に思い至ったのであります。それは、英俊が新たにフランス語を学び、しかる後に『化學提要』を読むように象山は頼んだのです。英俊は象山の提案を受け入れて、フランス語を学び、フランス語訳『化學提要』を読破することを決心しました。こうして英俊の「仏蘭西語事始」がスタートを切ったのであります。 1848年(嘉永元年)5月から10月に掛けて、英俊は先ずフランス文典についてフランス文法を学びましたが、それだけでは『化學提要』には到底歯がたちませんでした。  困った英俊は、ここで一念奮起して根本的にフランス語を勉強することを決心するのです。松代藩の蔵書のうちに、恐らくはフランソワ・ハルマの字書であると推定されますが、蘭仏対訳字書が一部あったので、英俊は先ずこれを毛筆で筆写することからフランス語の学習に取り組みはじめました。誰一人として疑問を質す人もいない中での、全くの独学です。何度やめようかと思ったことでしょう。だが、ぐっと歯を食いしばって頑張ったのです。ある時代の先駆者の運命というか、その労苦は筆舌に尽くしがたいものがあったことでしょう。16箇月に亘って英俊の難行苦行はつづきました。そして、漸くフランス語に通ずる日を迎えたのです。1849年(嘉永2年)末から1850年(嘉永3年)にかけての頃でした。 困った英俊は、ここで一念奮起して根本的にフランス語を勉強することを決心するのです。松代藩の蔵書のうちに、恐らくはフランソワ・ハルマの字書であると推定されますが、蘭仏対訳字書が一部あったので、英俊は先ずこれを毛筆で筆写することからフランス語の学習に取り組みはじめました。誰一人として疑問を質す人もいない中での、全くの独学です。何度やめようかと思ったことでしょう。だが、ぐっと歯を食いしばって頑張ったのです。ある時代の先駆者の運命というか、その労苦は筆舌に尽くしがたいものがあったことでしょう。16箇月に亘って英俊の難行苦行はつづきました。そして、漸くフランス語に通ずる日を迎えたのです。1849年(嘉永2年)末から1850年(嘉永3年)にかけての頃でした。

そして、江戸に10年振りに戻った英俊は自ら苦心惨憺して修めたフランス語の知識を広く世の中に伝えようと考えはじめました。そして、英俊は字書の編纂こそが第一番目に着手すべき仕事であるとの考えに至り、これまでに書き記したノートやカードの類を整理し、字書の編纂に取り組んだのです。それが冒頭ご紹介しました『三語便覧』です。 日本において「蘭学事始」の故事来歴については世に知られていますが、「仏蘭西学事始」ともなると殆ど知る人もいないし、先人がどのように苦労して仏蘭西語を学んできたかを考えることも余りないように思われます。漸く50代になってフランス語に出合った私としては、仏蘭西学の黎明期を代表する村上英俊の人となりと、その著書『三語便覧』を通して、英俊の「蘭学事始」のあの苦行にも似た涙ぐましい努力があったからこそ、今日のフランス語の目覚ましい発展に繋がったことを皆様に知っていただきたく、ここに尊崇の念をもってご紹介させていただきました。次回以降は更に『三語便覧』の内容をはじめ幕末から明治にかけての「仏蘭西学のあけぼの」について述べてみたいと思っております。 |