|

閑話―仏蘭西学事始(4)

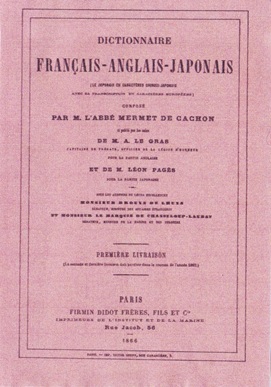

『佛英和辞典』(メルメ・ド・カション著) |

||||||||||||||||

| 皆様、明けましておめでとうございます。原田先生には今次衆議院議員総選挙で7回目のご当選おめでとうございました。高校同期の一人として誠に誇らしく、嬉しい限りであります。国政での今後益々のご活躍を心からお祈り申し上げます。

さて、今回はメルメ・ド・カションのつづきとして、『佛英和辞典(DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ANGLAIS-JAPONAIS)』等の著述をはじめ、幕末期における日本での活動の足跡とその人となりについて語ってみたいと思います。 1858年(安政5年)、カションはナポレオン3世の親書によって、日仏通商条約締結の全権公使グロ男爵の通訳官に任命されたことは前回述べた通りです。  フランス艦艇が本牧沖から品川沖まで乗り込んできて、水野筑紫守ら外国奉行がフランス艦艇に赴いた時に、「フランス人の中に和漢の音韻に通ずるものあり」と驚いたほど日本語の達者な者がいたといわれたのが、カションその人であったのです。この時どのような事情があったのか分かりませんが、幕府はフランス語の通訳として村上英俊を使わずに、カションの日本語を頼りにしていたというから何とも不可思議なことです。結局、村上英俊は通訳として外交の檜舞台に立つことができなかったのです。 フランス艦艇が本牧沖から品川沖まで乗り込んできて、水野筑紫守ら外国奉行がフランス艦艇に赴いた時に、「フランス人の中に和漢の音韻に通ずるものあり」と驚いたほど日本語の達者な者がいたといわれたのが、カションその人であったのです。この時どのような事情があったのか分かりませんが、幕府はフランス語の通訳として村上英俊を使わずに、カションの日本語を頼りにしていたというから何とも不可思議なことです。結局、村上英俊は通訳として外交の檜舞台に立つことができなかったのです。

ところで、ナポレオン3世の親書及びグロ男爵の書簡は、いずれもフランス文と共に日本語訳がカタカナ文で添えられたのです。これもカションが翻訳したとみられています。談判は順調に進み、江戸での調印の運びとなりました。ここで注目されることは、アメリカやイギリスとは違って、フランスとの間には和親条約を省略して一挙に通商条約が締結されたことでしょう。また、条約交換にあたってカタカナ文の添付が規定されていたことです。カションは通訳官としてこの条約締結にあたり、その日本語の堪能さを如何なく発揮しました。因みに、ナポレオン3世の親書のカションによる日本語訳のカタカナ文は次のように書き出されています。「ワレ ナポレヲン テンシユノ メイアリテ、フランスノ タイコクノ ミナ シンカ タミノ ネガヒニ シタガツテ、フランスノ クニノ テンカト シテ ワレノ コノ カキシ シヨウカンヲ ヨミタムフ ヒトニ、レイギヲ マウシマス・・・」 やがて1859年(安政6年)になるとカションは箱館(函館)に赴任します。そこでカションは幕府の役人とだけでなく、当時フランス政府代理領事を兼ねていたイギリスの領事を含めて箱館在住の各国の領事たちとも極めて好ましい関係を保っていたようで、カションの司祭館には在留外人のみならず幕府の役人、僧侶、更には町人なども多数出入りしていたということです。とりわけ、前回述べたように、この地で箱館奉行津田正銘の命を受けた栗本鋤雲と日仏語の交換教授をしたほか塩田三郎、立廣作などにフランス語を教えたことは、その後の日仏関係の展開を促す大きな出来事に繋がりました。また、カションの『佛英和辞典』の編纂やアイヌ語語彙の蒐集などは全て箱館滞在の成果でありました。このような功績がフランス政府の知るところとなって、カションはレジョン・ドヌール・シュヴァリエ十字勲章を授けられました。 こうしてカションは日本語がかなり上手に話せたので、箱館の町の人たちとも親しくなってとけ込んでいきました。  でも外国人が恐れ嫌った殺伐とした武士の気風の国にあって、身の危険を感じないわけではなかったのです。宣教師であるカションは生命の危険を覚えるような事件に2度も遭っています。幕府がキリスト教の日本人への滲透を恐れて布教活動を抑えようとする気配が出てきたこと、そして常時武器を携帯せずには外出できないほど外国人への一般民衆の反感が高まってきたこと、そうした中でカションは暗殺の危難に遭遇したのでした。カションはこれらの苦境にめげずに布教を続けようとしましたが、北国の寒さは徐々に健康を蝕んでいきます。そして遂にカションは箱館の地を離れる決心をせざるを得なくなりました。 でも外国人が恐れ嫌った殺伐とした武士の気風の国にあって、身の危険を感じないわけではなかったのです。宣教師であるカションは生命の危険を覚えるような事件に2度も遭っています。幕府がキリスト教の日本人への滲透を恐れて布教活動を抑えようとする気配が出てきたこと、そして常時武器を携帯せずには外出できないほど外国人への一般民衆の反感が高まってきたこと、そうした中でカションは暗殺の危難に遭遇したのでした。カションはこれらの苦境にめげずに布教を続けようとしましたが、北国の寒さは徐々に健康を蝕んでいきます。そして遂にカションは箱館の地を離れる決心をせざるを得なくなりました。

カションは箱館を去って直ぐ江戸に出た後、ひと先ず帰国し、パリで『アイヌ。起源、言語、風俗、宗教(LES AĪNOS)』の著作を1863年に刊行しました。この書は20ページの小冊子ですが、カションがアイヌ部落を探訪して、実際にアイヌの人々に自らインタビューして著述に当っていることが注目されます。アイヌの起源、その身体的特徴、信仰、家屋、食物、婦徳、言語、葬式、漁など多岐に亘って具体的に紹介しています。 ここで少し、幕末期のフランス語学習の状況を眺めてみることにします。1864年(元治元年)に幕府は駐日フランス公使レオン・ロッシュの建議を容れて、横須賀製鉄所(造船所)の建設に踏み切りました。ロッシュ公使はアメリカ、イギリスなどに比べて日本進出競争に出遅れたフランスとしては薩摩・長州両藩との対立に手を焼いている幕府に取り入り挽回をはかろうとして、海軍力の拡充のために造船技術を導入し、自らの力で軍艦を建造したらどうかと幕府に申し入れたのです。造船所の設立にはフランスが全面的に協力するというものでした。幕府は大規模投資をして一大工廠を建設する決心をしましたが、これに伴い、幕府はフランス語の解る日本人を必要とし、造船・機械などの技術伝習のためのフランス語の修得は急務であったのです。当時の日本にはまだフランス語を理解できる日本人は極めて少なく、僅かに村上英俊をのぞくと、カションが箱館で交換教授をした栗本鋤雲、あるいは教え子である塩田三郎、立廣作などぐらいでした。  1865年(慶応元年)、横浜の弁天社北隣りの地(現在の中区本町6丁目付近)にフランス語の伝習所が設立されたのはそうした事情によるものでした。この伝習所は横浜表語学所、横浜仏語伝習所などの名称で呼ばれ、設立に当っては、幕府側では小栗上野介、栗本鋤雲など、フランス側ではロッシュ公使が中心になって尽力しました。修業年限は、6か月を一学期として初・中・上級の3段階、即ち一年半です。伝習生は14歳から20歳までの青年で、全寮制。 1865年(慶応元年)、横浜の弁天社北隣りの地(現在の中区本町6丁目付近)にフランス語の伝習所が設立されたのはそうした事情によるものでした。この伝習所は横浜表語学所、横浜仏語伝習所などの名称で呼ばれ、設立に当っては、幕府側では小栗上野介、栗本鋤雲など、フランス側ではロッシュ公使が中心になって尽力しました。修業年限は、6か月を一学期として初・中・上級の3段階、即ち一年半です。伝習生は14歳から20歳までの青年で、全寮制。

カションはロッシュ公使に公使館書記官に任ぜられて再び来日しました。そしてカションは、この横浜仏語伝習所の中心的人物として直接の運営に当り活躍することになります。伝習所規則によると、カションが実質上の校長となり、伝習所の事務は外国奉行の川勝近江守が取り仕切ったようです。ただ単にフランス語の授業が行われていたというだけならば、  既に江戸の開成所でも始められていましたが、この伝習所の場合、フランス人教師による直接授業法によるフランス語教育が、フランス政府の協力でなされていたことに極めて大きな特色があったのです。後に、カションの箱館時代の教え子であった塩田三郎が日本人として唯一助教として教授スタッフに迎えられています。実は、カションがロッシュ公使の通訳官として横浜鎖港談判に臨んだ時に、幕府側の一員であった箱館時代以来の旧知の仲の栗本鋤雲と再会しており、この伝習所の設立に際しても両者の間でトントン拍子に話が進み、双方の協力が見事に実を結んだものといわれております。伝習所の生徒の進路としては、幕府瓦解後は陸海軍以外に新政府の役人として活躍した人々も多かったようです。 既に江戸の開成所でも始められていましたが、この伝習所の場合、フランス人教師による直接授業法によるフランス語教育が、フランス政府の協力でなされていたことに極めて大きな特色があったのです。後に、カションの箱館時代の教え子であった塩田三郎が日本人として唯一助教として教授スタッフに迎えられています。実は、カションがロッシュ公使の通訳官として横浜鎖港談判に臨んだ時に、幕府側の一員であった箱館時代以来の旧知の仲の栗本鋤雲と再会しており、この伝習所の設立に際しても両者の間でトントン拍子に話が進み、双方の協力が見事に実を結んだものといわれております。伝習所の生徒の進路としては、幕府瓦解後は陸海軍以外に新政府の役人として活躍した人々も多かったようです。

カションは伝習所の育成に尽力しましたが、その在任期間は必ずしも長くなかったようです。やがて帰国の途につくのですが、1866年(慶応2年)頃と推定されています。カションの帰国の大きな要因は、徳川慶喜の名代として弟の徳川昭武が1867年のパリ万国博覧会に参列するため渡仏することにあったようです。カションは徳川昭武がナポレオン3世と謁見する時に、皇帝の通訳をつとめたりするというふうに様々な形でこの万国博覧会に姿を見せたようですが、博覧会が終幕し、加えて徳川幕府の瓦解という変動を迎える頃には記録の上からぷっつりと消息を絶ってしまいます。カションは1871年頃にニースで死去したと伝えられていますが、その事実は確認されていません。でも、カションには日本滞在中に江戸駒込の光源寺大観音堂の堂守の娘、お梶という愛妾がいたことは救いであり幸いでもありました。お梶が幕府とフランスの外交の舞台の裏面で果たした役割はときには看過しがたいものがあったであろうことを付しておきます。 カションの伝習所での授業風景を描いたポンチ絵が、『ザ・ジャパン・パンチ』(チャールズ・ワーグマン著、幕末・明治期の日本を世界に配信した風刺雑誌)に遺されています(下図)。  さて、漸く本題の『佛英和辞典』(1866年)に辿り着きました。私が大分以前に古書展で見つけて購入し、本棚にしまったまま忘れかけていたこの辞典を再び取り出して読んでみると、その冒頭にレオン・パジェスの前書きが掲げられています。それによると、1866年に第一分冊を出し、翌年には第二分冊というように、数冊に亘って出版する予定であったようですが、実際にはAからEまでを収めた一冊の刊行で終わってしまっています。この辞典の刊行に当っては、日本語に関してはレオン・パジェス、英語についてはA・ル・グラが協力したとあります。パジェスは『日本切支丹宗門史』の著者として知られる日本学者です。カションはこの辞書の編纂に12年の歳月をかけたといわれています。 村上英俊の『三語便覧』終巻の「動語」、即ち動詞の項のフランス語とカションの『佛英和辞典』のそれを訳語の面で対照してみると興味深いものがあります。

時代的には村上英俊の方が先行することを考えなくてはなりませんが、両者とも適当な訳語を見出していると思われます。カションの場合、パジェスが日本語の部分を協力したと思われるので、両人の合作ともいえる訳語であったが、英俊に較べると、フランス語の意義については雲泥の差がみられるほどの理解をみせています。でも、訳語としての日本語についての理解となると、その表現においては英俊に及ばなかったわけで、その限りでは二つの辞書には一長一短があったのではないかと思われます。だが、この二つの辞書が夫々異なった編纂方針のもとにつくられたことを見逃してはなりません。英俊は発音をカナで表記して後進の学習者の便を計ったように、あくまでもフランス語の学習に役立てることを意図したのに対し、カションはフランス語によって日本語を知り、学ぶ者のため、ということを目的として編纂に当ったと思われるからです。  最後に、『日本養蠶論(De l'Education des vers à soie au Japon)』(1866年)の著作がカションにあります。これも実は箱館と無縁のものではないのです。カションが栗本鋤雲と極めて深い親交があったことは前述の通りですが、鋤雲は「養蚕起源」の一文を遺稿の中に遺しています。これは箱館における養蚕の起こりを叙述したもので、鋤雲の殖産興業への熱意と努力が窺えます。この養蚕育成の事実が、カションをして日本における養蚕への関心を深めさせたことは容易に想像できます。ところで、『日本養蠶論』はカションの著作ではなく、上垣伊兵衛守国という17世紀初頭の但馬の養蚕家の著作『養蠶秘録』(1608年)の翻訳です。このカションによる翻訳は、繭の取り引きが完全に自由であるとしたら、これはロッシュ公使の幕府に対する不断の願望にほかならないと考え、ロッシュ公使への敬意として訳されたものらしいといわれています。 最後に、『日本養蠶論(De l'Education des vers à soie au Japon)』(1866年)の著作がカションにあります。これも実は箱館と無縁のものではないのです。カションが栗本鋤雲と極めて深い親交があったことは前述の通りですが、鋤雲は「養蚕起源」の一文を遺稿の中に遺しています。これは箱館における養蚕の起こりを叙述したもので、鋤雲の殖産興業への熱意と努力が窺えます。この養蚕育成の事実が、カションをして日本における養蚕への関心を深めさせたことは容易に想像できます。ところで、『日本養蠶論』はカションの著作ではなく、上垣伊兵衛守国という17世紀初頭の但馬の養蚕家の著作『養蠶秘録』(1608年)の翻訳です。このカションによる翻訳は、繭の取り引きが完全に自由であるとしたら、これはロッシュ公使の幕府に対する不断の願望にほかならないと考え、ロッシュ公使への敬意として訳されたものらしいといわれています。

日本の生糸が幕末から明治初年にかけて急速に飛躍的な増産が行われるようになった背景のひとつには、海外における生糸の需要が高まったことにあり、カションの『養蠶秘録』の翻訳が一役買っていると推測されます。このことは明治政府の最初の官営工場となって、昨年世界文化遺産に登録され、国宝にも指定答申された「富岡製糸場」の責任者として招かれた、フランス人のフランソワ・ポール・ブリューナにも通じるのではないかと思われます。「富岡製糸場」は、ブリューナとフランス人の技師と工女たちによってフランス(リヨン)式の機械製糸工場として建設され発展していったのです。  このように幕末期に来日したカションはロッシュ公使の通訳官以上にその敏腕をあますところなく揮ったので、幕府役人にも随分と顔がきいたらしいのですが、一方では反感も抱かれていたようです。勝海舟は日記に「我官吏佛郎察之教化師カションという妖僧に心酔し、偏信して我社稷を盛大せんとす、是何の為ぞ」と、カションを“妖僧”ときめつけ、批判しているほどです。西郷隆盛は書簡で「佛人のカションと申者甚奸物にて幕吏の奸人之混と結居候」と。どうやらカションは警戒すべき人物としての世評を受けていたようです。でも、一方でカションは風流な俳句の嗜みをもっており、「ひとかまひ 別れ世界や さくら花」の一句を遺しています。 天正少年使節がスペインのマドリードでフランス大使に会って、日本人として初めてフランス語を耳にして以来、支倉常長が最初にフランスの地を踏み、村上英俊が苦労して『三語便覧』なる辞書を編纂し、そしてメルメ・ド・カションなどのフランス人の来日が相次ぎ、ここ400数十年の間に様々なフランスとの歴史が刻まれてきました。とりわけ、フランスは日本の近代化に大きな役割を果たしてきたのです。神田神保町の西洋古書店で、偶々村上英俊の『三語便覧』を手に取って見たことがきっかけになって、4回に亘って日仏交流の歩みを、いわゆる「事始め」という視点で眺めてまいりました。先人たちがどのように苦労してフランス語を学んできたかを考える一助になれば幸いです。 次回からは再びスペインの旅に戻ります。 | ||||||||||||||||

|

|