|

余聞:ドン・キホーテと食について(4)

“Olla podrida(オジャ・ポドリーダ)” |

さて、今回漸く“茄子”の話に辿り着きました。“茄子”は“タマネギ”と同様に『ドン・キホーテ』を読み解く上で重要なカギとなる食材になりそうです。茄子といってもスペインの茄子はずんぐりとした形で、あれほどヘタの大きいものは日本にはないでしょう。フランスの茄子も大きかったですがちょっと違うように思います。ドン・キホーテの時代、ラ・マンチャ地方はタマネギとニンニクと並んで「茄子の里」といわれたほど茄子づくりが盛んでした。ただ、その3つの野菜を料理に多用するのは、皮肉にも低い身分の積極的な証だったのです。では、なぜ茄子が『ドン・キホーテ』を読み解く上でのキーワードなのでしょうか。 さて、今回漸く“茄子”の話に辿り着きました。“茄子”は“タマネギ”と同様に『ドン・キホーテ』を読み解く上で重要なカギとなる食材になりそうです。茄子といってもスペインの茄子はずんぐりとした形で、あれほどヘタの大きいものは日本にはないでしょう。フランスの茄子も大きかったですがちょっと違うように思います。ドン・キホーテの時代、ラ・マンチャ地方はタマネギとニンニクと並んで「茄子の里」といわれたほど茄子づくりが盛んでした。ただ、その3つの野菜を料理に多用するのは、皮肉にも低い身分の積極的な証だったのです。では、なぜ茄子が『ドン・キホーテ』を読み解く上でのキーワードなのでしょうか。

簡単に言えば、ドン・キホーテが茄子を大好物としていたからです。そしてここで注目すべきなのは、第1回目で述べた通り、『ドン・キホーテ』は原作者とされるシデ・ハメーテ・ベネンヘーリ(Cide Hamete Benengeli)の筆先から生まれたと、セルバンテスが明確に宣言していることです。そして、ベネンヘーリは別に「ラ・マンチャに住むアラビア人」とも「モーロ人」とも記されています。この名前は如何にもアラビア語のようにみえますが、実はここに作者セルバンテスのすばらしい仕掛けが施されているように思うのです。それでは解き明していきましょう。 スペイン語で茄子のことをベレンへーナ(Berenjena)と言います。ここからスペイン語っぽく、原作者の名前をベネンヘーリ(Benengeli)にしたのではないかと推測できます。実際サンチョは後編第2章で、このベレンへーナ(茄子)と架空の原作者のベネンヘーリを次のように混同してしまうほどです。サンチョが「・・・作者はシデ・ハメーテ・ベレンヘーナという名前なんだから」  (註:ここでベネンヘーリをベレンへーナ(茄子)と間違えて言っている)と応じると、「それはモーロ人の名じゃ」とドン・キホーテが言う。「おおきにそうでしょう。たいていのモーロ人は茄子(ベレンへーナ)が大好きだってことを聞いたことがあるからね」とサンチョが答える。するとドン・キホーテは、「サンチョよ、どうやらお前は、そのシデ(Cide)という添え名を取り違えているぞ。なぜと言って、それはアラビア語で《殿下(セニョール)》を意味するのだからな」と窘めています。 (註:ここでベネンヘーリをベレンへーナ(茄子)と間違えて言っている)と応じると、「それはモーロ人の名じゃ」とドン・キホーテが言う。「おおきにそうでしょう。たいていのモーロ人は茄子(ベレンへーナ)が大好きだってことを聞いたことがあるからね」とサンチョが答える。するとドン・キホーテは、「サンチョよ、どうやらお前は、そのシデ(Cide)という添え名を取り違えているぞ。なぜと言って、それはアラビア語で《殿下(セニョール)》を意味するのだからな」と窘めています。

以上の2人の会話をもとに誤解を恐れずに大胆に和訳してみると、シデ・ハメーテ・ベネンヘーリは、「茄子好き殿下」と訳してもあながち間違っていないように思うのです。ハメ-テ(Hamete)は、アラビア人の間ではありふれた名前のハミド(Hamid)だといわれています。では、セルバンテスが敢えて「茄子好き殿下」のような奇妙な名を付けたのはなぜか、ということです。どうもこの理由がこの物語の隠し味として働いていそうです。 ここで興味深いのは迷信であれ何であれ、この茄子に込められていた意味です。スペインでは茄子を食べると気が沈み、顔色が悪くなるとされていることが知られています。即ち、昔から茄子は“不健全な食べ物”と理解されていたようなのです。因みに、日本では、一富士、二鷹、三茄子(なすび)といって吉兆のひとつとされ、茄子はおめでたいものとして有難がられてきましたが、これは富士がその「姿」、鷹がその逞しい「力」のイメージで「吉」とされているのに対して、茄子は単に「成(な)す」と同音、という理由でめでたがられているに過ぎないともいわれています。つまり、茄子そのもののイメージが「吉」とされているわけではないのです。確かに、茄子といえば、例えば「おたんこ茄子」、「ぼけ茄子」という言葉から連想されるように、はなはだしく軽んじられたイメージが強いのであります。それはスペインでも同じで、昔から茄子にはマイナスのイメージしかなかったのです。つまりは、この推論が正しければ、『ドン・キホーテ』の架空の原作者シデ・ハメーテ・ベネンヘーリは“不健全な作家”であることを読者に連想させずにおかない名前だった、というわけです。こういった言葉の仕掛けを隠し味として用意した張本人、セルバンテスの面目躍如といったところでしょう。このわけが分かると、分からないとでは読み応えが違ってきてしまいます。  実は、ドン・キホーテという名前自体にも同じような仕掛けが施されています。キホーテ(Quijote)という名にはユーモアが込められているのです。郷士のキハーノ(Quijano、ドン・キホーテの本名)という苗字のQuij-の部分を残し、そこに-oteという接尾辞を付けたのです。この接尾辞にはしばしば軽蔑の意味が込められているようで、滑稽味が感得できるようになっています。これもセルバンテス一流のパロディなのでしょう。こうして見てみると、名前ひとつとっても作者セルバンテスの深い意図に感心してしまいます。このような「謎解き」は、『ドン・キホーテ』を読む上で大切な要素でもあり、大きな楽しみでもあるのです。 実は、ドン・キホーテという名前自体にも同じような仕掛けが施されています。キホーテ(Quijote)という名にはユーモアが込められているのです。郷士のキハーノ(Quijano、ドン・キホーテの本名)という苗字のQuij-の部分を残し、そこに-oteという接尾辞を付けたのです。この接尾辞にはしばしば軽蔑の意味が込められているようで、滑稽味が感得できるようになっています。これもセルバンテス一流のパロディなのでしょう。こうして見てみると、名前ひとつとっても作者セルバンテスの深い意図に感心してしまいます。このような「謎解き」は、『ドン・キホーテ』を読む上で大切な要素でもあり、大きな楽しみでもあるのです。

ところで、茄子はインドが原産地です。スペインの茄子は13世紀にモーロ人によって北アフリカを経てもたらされたといわれています。そして地中海性気候が顕著なアンダルシア地方で盛んにつくられるようになりました。高温に適した茄子は、ここでモーロ人によって広く栽培されていました。先程述べたように「茄子はモーロ人の大好物」と、サンチョ・パンサの台詞にもあります。そして、何よりもドン・キホーテの想い姫ドゥルシネーアの好物でもありました。当時の人たちはみな茄子が大好きだったのがよく分かります。 余談ですが、スペインの茄子漬けが美味しいらしい(写真をご覧ください)。これがスペイン・ワインにぴったり合うそうです。  滞在中に試せなかったのが悔やまれます。また元来肉を口にしない斎日の料理の代表が茄子の揚もので、一説ではこれが日本に伝わって天麩羅になったともいわれております。日本では茄子といえば、糠漬けをはじめ一夜漬け、焼き茄子、煮つけ、ごまよごし、味噌炒め、そして味噌汁の具等どれも私にとっては大好物です。また、天麩羅や、唐揚げにしても美味いし、しぎ焼きもなかなか風味のある一品です。フランスでもベーニェ・ドーベルジーヌ(Beignet d'aubergine)、いわゆる茄子の天麩羅があります。薄切りにした茄子に、コニャックやビールを入れた衣をつけて揚げます。いかにもフランスらしい、香り高い粋な料理です。その他、オーベルジーヌ・オ・グラタン(Aubergine au gratin)、これは茄子のグラタンです。フランスの茄子も、日本でいう加茂茄子のように大きいので2つ切りにし詰め物をしてグラタンにします。イタリアでは、カポナータ(Caponata)という薄切りの茄子をオリーブ・オイルで揚げたシチリア名物の料理があります。いずれにしても茄子の料理はどれをとっても大変美味しいのですが、なぜかイメージ的には思わしくないのが残念です。 滞在中に試せなかったのが悔やまれます。また元来肉を口にしない斎日の料理の代表が茄子の揚もので、一説ではこれが日本に伝わって天麩羅になったともいわれております。日本では茄子といえば、糠漬けをはじめ一夜漬け、焼き茄子、煮つけ、ごまよごし、味噌炒め、そして味噌汁の具等どれも私にとっては大好物です。また、天麩羅や、唐揚げにしても美味いし、しぎ焼きもなかなか風味のある一品です。フランスでもベーニェ・ドーベルジーヌ(Beignet d'aubergine)、いわゆる茄子の天麩羅があります。薄切りにした茄子に、コニャックやビールを入れた衣をつけて揚げます。いかにもフランスらしい、香り高い粋な料理です。その他、オーベルジーヌ・オ・グラタン(Aubergine au gratin)、これは茄子のグラタンです。フランスの茄子も、日本でいう加茂茄子のように大きいので2つ切りにし詰め物をしてグラタンにします。イタリアでは、カポナータ(Caponata)という薄切りの茄子をオリーブ・オイルで揚げたシチリア名物の料理があります。いずれにしても茄子の料理はどれをとっても大変美味しいのですが、なぜかイメージ的には思わしくないのが残念です。

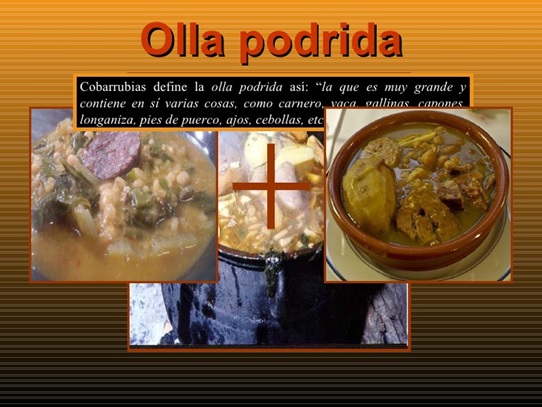

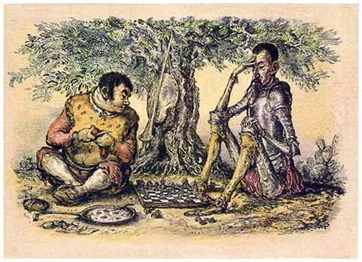

次に、“哀悼と悲嘆(Duelos y Quebrantos)”に続いて『ドン・キホーテ』に登場する奇妙な料理、“オジャ・ポドリーダ(Olla Podrida)”を取り上げてみたいと思います。この料理はスペイン語でOlla(オジャ):煮込み、Podrida(ポドリーダ):腐敗した、である以上、“腐った煮込み”としか訳しようがありません。奇を衒ったのではなさそうです。よりによって“腐った煮込み”はセルバンテス時代のスペインを代表するほどの料理だったからです。  この煮込み料理の発祥の地はカタルーニャ地方らしいのですが、同地方にとどまることなくスペイン各地に広がり、ついには国境を超えて、やがて美食の国、フランスへ伝播します。皇帝ナポレオンに仕えていた名料理人アントナン・カレーム(1784-1833、先般TV放映され人気を博した「天皇の料理番」、主厨長秋山徳蔵のような立場です)が著した有名な『パリの料理人もしくは19世紀料理術(Le Cuisinier parisien ou l'Art de la cuisine au XIXe siècle)』(1833年刊)で、“腐った煮込み”が詳述されています。また『フランス料理辞典(Dictionnaire de la cuisine française)』(1866年刊)でも、フランス料理の「ポ・ト・フ(Pot-au-feu)」が、スペインの“腐った煮込み”に由来すると明記されています。スペインの18世紀の辞書にも、フランス料理の「ポ・プリ(Pot purri)」が“腐った煮込み”に相当すると書いてあるそうです。この気味悪い名前の付いた料理“腐った煮込み”は、幸いなことに、“哀悼と悲嘆”の場合と違って、このように18世紀~19世紀の料理書等にちゃんと明記されています。また、そのフランスへの影響を例証する材料には事欠きません。料理史上、“腐った煮込み”がルネサンス期を代表する記念碑的料理とまで呼ばれるのも、あながち誇張ではなさそうです。 この煮込み料理の発祥の地はカタルーニャ地方らしいのですが、同地方にとどまることなくスペイン各地に広がり、ついには国境を超えて、やがて美食の国、フランスへ伝播します。皇帝ナポレオンに仕えていた名料理人アントナン・カレーム(1784-1833、先般TV放映され人気を博した「天皇の料理番」、主厨長秋山徳蔵のような立場です)が著した有名な『パリの料理人もしくは19世紀料理術(Le Cuisinier parisien ou l'Art de la cuisine au XIXe siècle)』(1833年刊)で、“腐った煮込み”が詳述されています。また『フランス料理辞典(Dictionnaire de la cuisine française)』(1866年刊)でも、フランス料理の「ポ・ト・フ(Pot-au-feu)」が、スペインの“腐った煮込み”に由来すると明記されています。スペインの18世紀の辞書にも、フランス料理の「ポ・プリ(Pot purri)」が“腐った煮込み”に相当すると書いてあるそうです。この気味悪い名前の付いた料理“腐った煮込み”は、幸いなことに、“哀悼と悲嘆”の場合と違って、このように18世紀~19世紀の料理書等にちゃんと明記されています。また、そのフランスへの影響を例証する材料には事欠きません。料理史上、“腐った煮込み”がルネサンス期を代表する記念碑的料理とまで呼ばれるのも、あながち誇張ではなさそうです。

これらの料理書から分かることは、前回の『ドン・フェルナンド』の中でサマセット・モームが“オジャ・ポドリーダ(腐った煮込み)”について、「これは牛肉と羊肉のごった煮で、羊肉は高かったから牛肉の方が多く、それにキャベツとえんどう豆を混ぜ、タマネギとオリーブで味付けしたものである」と説明している通りの料理でした。材料は多彩を極め、上等なものになると、羊の上肉、太った雄牛の肉、雌鶏、兎、生ハム、その他腸詰類、ニンニク、タマネギ、大根、ニンジンなどの野菜類を自由に入れるとあります。ごった煮である以上、これ以外の材料が入る資格も当然あるわけで、更にパセリ、オリーブの実、かぼちゃ、ピーマン、キャベツ、それに新大陸から伝わったジャガイモやトマトも入っていたことでしょう。当時の諺には「野菜抜きの煮込みには味もなければ満足感もない」と言われていたそうですから。例のタマネギも本来身分の低い人の食べ物とはいえ、これが欠けたのでは腑抜けの煮込みになってしまうのでした。味付けにはオリーブ・オイル、酢、砂糖、時にはミルクなどを使ったそうですが、実際には味付けというより、夫々の材料本来の持ち味を巧みに引き出すのがコツで、特にとろ火でグツグツ煮込むのが肝心とのこと。 ここで丁度いい機会なので、フランスの「ポ・ト・フ(Pot au feu)」について触れてみたいと思います。フランスの有名な美食家キュルノンスキー(1872-1956)は、「フランスの真の国民的料理は、ポ・ト・フである」と言い切っています。  ここに、元祖スペインの“腐った煮込み”は美食王国フランスで国民的料理へと昇華していったのです。更に、キュルノンスキーをして、「美味しいポ・ト・フをつくるのは容易いなどと思わないでいただきたい。これをつくるには十分の配慮と十分の愛情が必要とされる。手の込んだ料理、豪華な料理、趣向を変えて現れる肉料理、トリュフやフォア・グラ詰めの鶏などに飽き、規則通りにこしらえた美味しいポ・ト・フに舌鼓を打ち、健康な快楽を味わう大食通たちをわれわれは知っている」とまで言わしめました。 ここに、元祖スペインの“腐った煮込み”は美食王国フランスで国民的料理へと昇華していったのです。更に、キュルノンスキーをして、「美味しいポ・ト・フをつくるのは容易いなどと思わないでいただきたい。これをつくるには十分の配慮と十分の愛情が必要とされる。手の込んだ料理、豪華な料理、趣向を変えて現れる肉料理、トリュフやフォア・グラ詰めの鶏などに飽き、規則通りにこしらえた美味しいポ・ト・フに舌鼓を打ち、健康な快楽を味わう大食通たちをわれわれは知っている」とまで言わしめました。

フランスには、この「ポ・ト・フ」の変わり種がいろいろあります。懐かしいボルドーのガロンヌ河以南、スペイン国境近くのベアルヌ地方の郷土料理でもあるガルビュール(Garbure)。これは鶏のコンフィ、キャベツ、インゲン、それに季節のあらゆる野菜でつくられています。北部のフランドルではオシュポ(Hochepot)が支配的で、この中にはオックス・テール、仔牛の脛肉、豚の大腿骨、塩豚(ベーコン)、キャベツ、それに伝統的なあらゆる野菜が入ります。農家の食卓に塩豚とキャベツのスープが供される地方も多いようです。ロレーヌ風だとか、オーヴェルニュ風のポテ(Potée)と呼ばれます。これらは壺や鍋を表すPotの派生語です。 また、「ポ・ト・フ」から分かれた2つの有名な料理があることを忘れてはならないでしょう。先ず、ブイヤベース(Bouillabaisse)です。プロバンス地方特有の強烈な光、興奮、色彩の全てを象徴するような贅沢な魚介類の鍋料理です。そしてもうひとつはブルターニュ地方の陰鬱な空と調和するコトリアード(Cotriade)です。これはブイヤベースに比べると、ずっと質素で親しみ易いです。そしてヨーロッパ中には似たような鍋料理がいくらでもあります。日本でも鍋料理はすき焼きやちゃんこ鍋をはじめ枚挙にいとまがありません。その美味しさは天下一品で、万国共通のように思います。夫々の国で地方色豊かな食材を使って、まさに味のシンフォニーが鍋の中で奏でられているようです。 今回はここまでで所定の紙数が尽きてしまいました。次回は“哀悼と悲嘆”同様に、スペインでは何故“腐った煮込み”などという奇妙な名前をつけたのか。そして、その由来は何なのであろうかという疑問を解き明かしてみようと思います。  |