|

ボルドー展(1)

|

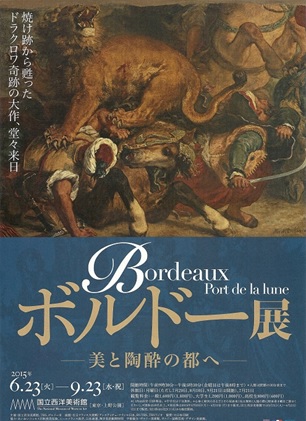

| ドン・キホーテについてはまだ語り尽くしていないのですが、9月のある日、妻と一緒に東京・上野の国立西洋美術館で開催しておりました「ボルドー展」―美と陶酔の都へ―を鑑賞してきましたところ大変な感銘を受け、ここで急に書きたくなってしまいました。福岡市博物館でも、東京より一足早く開催しましたのでご覧になられたお方も多いのではないかと思います。

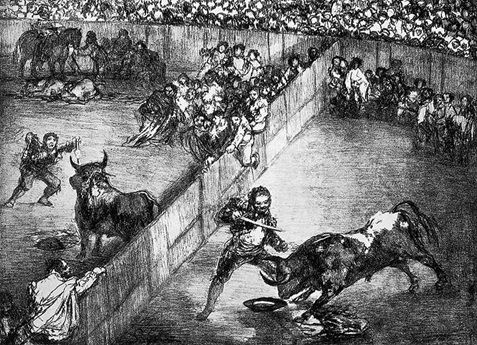

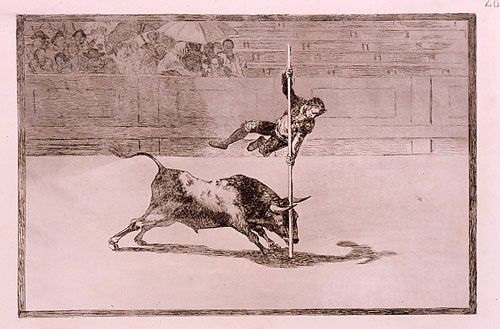

実は、私は10数年前にボルドー留学中に、ボルドー美術館、ボルドー装飾芸術・デザイン美術館等には何度も足を運びましたので、絵画等はほぼ鑑賞し尽くしていると思っておりました。ですから、妻から「ボルドー展」に早く行きましょうと催促されてもなかなかその気になれずに、漸く閉幕の2日前に訪れました。そこで多くのすばらしい絵画等に出合い、全く新鮮な感動を覚え、大いに刺激を受けてしまいました。ボルドーのワインについては可成り知っていると自負していたのですが、ボルドーにはワイン以外の文化・芸術の分野でまだまだ知らない世界が幾らでもあることを思い知らされました。さすが今回「ボルドー展」のメインであるウジェーヌ・ドラクロワの迫力ある大作《ライオン狩り》(1854-1855年)はしっかりと目に焼き付いていましたが、その他に今改めて眺めてみると感動を呼ぶ作品が沢山あって吃驚してしまいました。妻に急かされて来て良かったとしみじみ思ったものです。  今回の「ボルドー展」は、ボルドー史の黄金期であった18世紀を挟み、先史時代から現代に至るまで、「月の港(Le port de la Lune、ボルドー市内で三日月形に湾曲しているガロンヌ河沿いに発達したことに因むボルドーの通称です)」の豊かな芸術と文化の歴史が体系的に網羅されておりました。これは元気なうちにもう一度ゆっくりボルドーに滞在し、その土地の香りをかぎながら、しっかり見聞きして勉強し直さなければと思ったものです。その土地でしか味わえないものが確かにあるからです。  先ずは、スペインの誇るフランシスコ・デ・ゴヤ(1746-1828年)の描く見事な《ボルドーの闘牛:二分された闘牛場》(1825年)のリトグラフに驚いたのです。何に驚いたかというと、ボルドーにかつて闘牛場があったということです。正直知りませんでした。当時、スペインから多くの亡命者がボルドーに集まっていたことから、スペイン人に熱烈に愛されている闘牛が、ボルドーでも盛んに行われていたことは想像に難くありません。それともゴヤはボルドーに住みついて、家の窓から遥か彼方を見晴るかす時、ゴヤの目は広大な土地を越えて、スペインの地で闘牛場の牛たちを、それを見守る人々を、そしてそれと闘う闘牛士を思い浮かべて描いたのかもしれません。いずれにしても、ゴヤは名作《ボルドーの闘牛》4点のリトグラフ(石版画)を残したのであります。  私はゴヤがボルドーで最晩年を過ごしたことは、大劇場近くのノートル・ダム教会の傍に建つ銅像を見て知っていましたが、今回の「ボルドー展」を訪れて改めてその芸術活動、特にゴヤの生き様に興味を抱いたのであります。ゴヤといえば、一昨年にマドリードのプラド美術館で見た「カルロス4世一家の肖像」(1800-1801年)、「裸のマハ」(1798-1805年)、「着衣のマハ」(1798-1805年)、「巨人」(1808-1812年)、「1808年5月3日」(1818年)、「わが子を食うサトゥルヌス」(1820-1823年)、「砂に埋もれた犬」(1820-1823年)等々にはどれも大変感銘を受けました。プラド美術館にある絵の中で、最も多いといわれるのがゴヤの作品です。私はゴヤというスペインの生んだ偉大な芸術家が残した作品にすっかり魅せられてしまいました。その宮廷画家として華々しい活躍をした時の名画は、殆どゴヤが46歳(1792年)で全聾にいたる重病に臥してからの制作であることに先ずもって驚かされます。でも、これらの作品群の印象は別の機会にゆずるとして、今回は最晩年を過ごしたボルドーでの芸術活動を通して、ゴヤが人生の終着点で描いた軌跡や痕跡に焦点を当ててお話ししてみたいと思います。   1823年、この年、ゴヤは77歳を迎えます。日本でいうなら喜寿を祝う年齢です。そして翌1824年にはスペインの自由主義者弾圧を避けて、78歳の老人がマドリードから馬車に乗って険しいピレネーの山径を越え、  バイヨンヌを経て1か月近くかけてボルドーへ辿り着きました。事実上の亡命です。しかし、ゴヤはしたたかな老人です。再び帰国できるかどうかの保証がないままに亡命者として国を出たのではないのです。宮廷画家としての称号はそのまま保ち、俸給も確保し、財産処理もうまくやり遂げました。その上で老体の診療を理由にフランスのプロンビエールでの温泉治療の旅を申し出て、王の許可を無事得ることになります。「ゴヤが着きました。年老いて、聾で、体も弱っております。フランス語は一言も解さないし、召使も一人も連れていません。しかし非常に満足し、世間を見たがっております」と、友人のスペインの劇作家で、大知識人でもあったモラティン(1760-1828年)はボルドーに立ち寄った旧友を迎え心配しつつも、「2日間というものゴヤは私たちと共に、まるで学生のように食事をとりました」と語っております。ゴヤのはしゃぎ振りが目に見えるようです。ところが、ボルドーには数日滞在しただけでパリへ向かうのです。その体力には全く驚かされてしまいます。 バイヨンヌを経て1か月近くかけてボルドーへ辿り着きました。事実上の亡命です。しかし、ゴヤはしたたかな老人です。再び帰国できるかどうかの保証がないままに亡命者として国を出たのではないのです。宮廷画家としての称号はそのまま保ち、俸給も確保し、財産処理もうまくやり遂げました。その上で老体の診療を理由にフランスのプロンビエールでの温泉治療の旅を申し出て、王の許可を無事得ることになります。「ゴヤが着きました。年老いて、聾で、体も弱っております。フランス語は一言も解さないし、召使も一人も連れていません。しかし非常に満足し、世間を見たがっております」と、友人のスペインの劇作家で、大知識人でもあったモラティン(1760-1828年)はボルドーに立ち寄った旧友を迎え心配しつつも、「2日間というものゴヤは私たちと共に、まるで学生のように食事をとりました」と語っております。ゴヤのはしゃぎ振りが目に見えるようです。ところが、ボルドーには数日滞在しただけでパリへ向かうのです。その体力には全く驚かされてしまいます。

パリでゴヤが何をしたのかは明確には分かりません。スペインでは偉大なこの画家も、パリでは群衆にまぎれた無名の人にすぎませんでした。パリでの素描といえば、足萎えた乞食が犬に曳かせた小さな車に乗って街を行く図《私はそれをパリで見た》(1824-1828年)だけです。それもボルドーに帰ってから思い出して描いたもののようです。パリでの収穫は、スペイン貴族等の亡命者たちとの再会と、進歩したリトグラフ技術、細密画の画法の取得だけであったといわれています。そして2か月間パリにいたゴヤはボルドーへ引き返します。間もなく内縁の妻レオカーディアと子供たちもやって来ます。居を構えたのは市の中心街、葡萄酒会館傍のアパルトマンでした。そこで暫く優雅に暮らすことになります(後に、庭付きの家に住み、更にもう一度引っ越しをしています)。当時のボルドーは、その街角に出ればフランス語と同じくらいスペイン語が耳に入る都市であったらしいのです。「ボルドーでは、すぐにもスペインの影響が感じられる。殆ど全部の看板が2か国語で書かれており、本屋へ行ってみれば、フランス語の本と同じほどにスペイン語の本があり、多くの人がドン・キホーテの言葉を話す」と言われているほどでした。ゴヤにとっても、このボルドーという町は外国にいると深刻に感じないでいられたことでしょう。亡命者たちはここで市井の人として落ち着き、いつかピレネーを越えてまた故国スペインへ帰る機会を狙っていたのでした。これ程まで当時のボルドーが、スペイン人の亡命者で溢れていたとは恥ずかしながら知りませんでした。  ゴヤは6か月の湯治期間が切れると、今度は「バニエールの鉱泉を飲みに行きたい」という理由で同じ期間の延長を申し出、これも許可されます(でも、いずれの地にも赴いた形跡はありません)。友人のモラティンは、80歳にならんとしているゴヤの在り様を次のように語っています。少し長くなりますが、ゴヤの休むことを知らぬ、死を越えてもなお生き続け、仕事をしようとする飽くなき様がよく描き出されていますので引用します。「満79歳で持病があるにも拘らず、ゴヤは自分にどういう事態が待ち受けているか、自分が何をやろうとしているかという、その結果のことなどには一切無頓着です。私は、何はともあれ休暇の期限がくるまで静かにしているようすすめています。ここに来て以来、スペインで彼を苦しめた病気は出ていませんが、にも拘らず、時々は、マドリードでしなければならぬことが沢山あると言い張るのです。もしわれわれが放っておいたとしたら、ひねくれ騾馬に鞍を置き、マントを羽織って、クルミのあぶみを踏んで酒袋と頭陀袋をもって旅にでることでしょう」と。でもその年にゴヤはまた病に倒れてしまい、最悪の事態も近いと思われましたが、不死身のゴヤは間もなく快復に向かいます。「ゴヤは今回大口をあけて待ち構えていた三途の川から逃げ帰りました。彼はまた入れ込んで仕事をし、夢中で制作をしています」と、安堵してモラティンは語っています。ゴヤがパリに滞在していた時に息子に宛てた手紙の中で、ひょっとすると自分はティツィアーノ(イタリアの画家)のように99歳まで生きるかもしれぬ、と書いたとあります。 ゴヤはまた制作を始めます。その頃描いたのが、今回展示された《ボルドーの闘牛:二分された闘牛場》のリトグラフです。これは4枚1組で、各100枚ずつ刷られたもの(今回の展示目録によれば、《二分された闘牛場》は連作の4番目にあたり、最も成功した作例とあります)で、リトグラフ芸術の最初の、しかもリトグラフというものを人が言及する時に決して忘れることができない、白と黒がつくる劇的な芸術の極致を示すものとみなされています。「ゴヤは若い頃に闘牛をやったといい、剣を持てば怖いものなしだと言っています」と友人モラティンが語っているように、闘牛好きの画家はゴヤをはじめピカソなどスペインには多い。スペイン人、特に闘牛好きのスペイン人は、闘牛士だけに想いを込めていたのではなく、立派に闘って死んだ牛の姿に彼らの中にある何かを見つめているのではなかろうかと思ってしまいます。闘牛の向こうに見えるものは、スペインの血を流した日常、即ち歴史であろうと思います。ゴヤが無類の闘牛好きだったのも、それはゴヤがスペインそのものであった証かもしれません。だから闘牛はゴヤが生涯において繰り返し描いたテーマであったのです。この《ボルドーの闘牛》は、《タウロマキア(闘牛技)》(1816年)から10年近くを経て刊行されたことになります。しかも眼鏡をかけ、時には拡大鏡を使わなければならぬほどに視力が衰えていたにも拘らず、その力強さには吃驚してしまいます。これが79歳の老画家の手によるものかと。これらのリトグラフを眺めていると、のちのドーミエ(フランスの風刺版画家、1808-1879年)などの仕事を予告しているかのように思えてなりません。  この章を終わるにあたって、今回の「ボルドー展」の展示にはなかったものの、ゴヤの生き様を知る上で、最晩年の作のひとつ《おれはまだ学ぶぞ》(1826年)をあげておかねばならないでしょう。自画像です。髯の中に顔が覗き、2本の杖を手に街をうろつき回る老体が描かれています。タイトルは「Aún aprendo(おれはまだ学ぶぞ)」と自らが書き記しています。既に80歳を迎えようとしている老人が、背を丸めて、よろよろ歩きながら絵画の題材を探しているようにも見えます。この老人の鋭い目を見てください。さすがに五体は老いさらばえていますが、目は違います。眼光は青年そのもののようであります。この人並み外れた創作意欲こそがゴヤの真骨頂なのでありましょう。ゴヤはまさに怪物であります。こうして倦むことを知らず、衰えることを知らず、目の前にあるものを只管貪欲に飲み込んでは、咀嚼し、消化し、そして自在に吐き出していったのです。 次回はゴヤの最期について書き記したいと思います。  |