|

恩師と一冊の本の思い出(2)

|

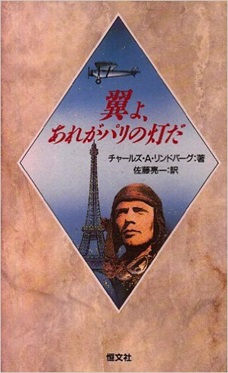

恩師佐藤亮一先生の思い出をつづけます。先生が翻訳された本のタイトルの中で一番有名になったのは、  何といってもチャールズ・リンドバーグ(1902-1974)著『翼よ、あれがパリの灯だ』でありましょう。当時、先生ご自身もタイトルがこのように人口に膾炙されるとは思ってもいなかったようです。この原題は愛機の名前の『The Spirit of St. Louis(ザ・スピリット・オブ・セント・ルイス号)』です。ご存知の通り、この本はリンドバーグが大西洋無着陸横断飛行を成し遂げた時の、あの息詰まるようなスリリングな描写で書き綴った名著です。この原書は無着陸横断飛行を成し遂げた1927年から26年の時を経て1953年に、600ページ近い詳細な記録として出版されました。翌54年にはピュリッツァー賞を受賞しております。リンドバーグはこの本を書くのに10数年という長い歳月をかけて漸く完成させたのでした。 何といってもチャールズ・リンドバーグ(1902-1974)著『翼よ、あれがパリの灯だ』でありましょう。当時、先生ご自身もタイトルがこのように人口に膾炙されるとは思ってもいなかったようです。この原題は愛機の名前の『The Spirit of St. Louis(ザ・スピリット・オブ・セント・ルイス号)』です。ご存知の通り、この本はリンドバーグが大西洋無着陸横断飛行を成し遂げた時の、あの息詰まるようなスリリングな描写で書き綴った名著です。この原書は無着陸横断飛行を成し遂げた1927年から26年の時を経て1953年に、600ページ近い詳細な記録として出版されました。翌54年にはピュリッツァー賞を受賞しております。リンドバーグはこの本を書くのに10数年という長い歳月をかけて漸く完成させたのでした。

『翼よ、あれがパリの灯だ』は映画(ビリー・ワイルダー監督、ジェームズ・ステュアート主演)にもなりましたのでご存知かと思います。ただ、大方の人は映画の題名をそのまま本のタイトルにしたと思っているかもしれませんが、先生の名誉のためにも、実際は本の方が先であったことをここで明言しておきます。本の反響が余りにも大きかったために、映画会社の方から是非このタイトルを使わせて欲しいと頼まれたのが実情なのであります。翻訳書のタイトルを決めるにあたっては、原題どおりかどうか、あるいは作品の本質を表しているかどうかがカギになると思われます。出版社側からみれば、  つまるところその本が売れそうかどうかがポイントになるのでしょうが・・・。先生は翻訳をしながら、愛機「セント・ルイス号」とリンドバーグが、絶えず共に「私(I、アイ)」ではなく「我々(We、ウイ)」と書いていたことからほとばしり出た題名で『翼よ、あれがパリの灯だ』となったのだとお話しされていたことを憶えております。この題名はさすが完璧なまでに作品の本質をとらえた実に魅力的なタイトルだと思いました。映画会社が映画の題名にそのまま使用したことも頷けます。一郵便パイロットであった若きリンドバーグが人間の能力のかぎりをしぼり、敢然としてトンボのような単発単葉機の「セント・ルイス号」に乗ってたった一人でニューヨークを飛び立ち、ついにパリに到着したのです。セント・ルイスの人々の善意に支えられ、機種、飛行法、飛行ルートを研究し、1リットルでも多くのガソリンを積むためにパラシュートさえ持たない徹底した準備で飛び立つところは、今読み返しても手に汗を握ります。更に、リンドバーグは出発前23時間の間眠らず、天候の変化で急遽出発したため、ニューヨーク―パリ間33時間半を入れると、56時間以上眠っていないという超人的なことをやってのけたのです。これは全く快挙としか言いようのないほど胸のすく、清々しい話であります。皆様にも少年時代に返ってもう一度読み返されることをお奨めいたします。 つまるところその本が売れそうかどうかがポイントになるのでしょうが・・・。先生は翻訳をしながら、愛機「セント・ルイス号」とリンドバーグが、絶えず共に「私(I、アイ)」ではなく「我々(We、ウイ)」と書いていたことからほとばしり出た題名で『翼よ、あれがパリの灯だ』となったのだとお話しされていたことを憶えております。この題名はさすが完璧なまでに作品の本質をとらえた実に魅力的なタイトルだと思いました。映画会社が映画の題名にそのまま使用したことも頷けます。一郵便パイロットであった若きリンドバーグが人間の能力のかぎりをしぼり、敢然としてトンボのような単発単葉機の「セント・ルイス号」に乗ってたった一人でニューヨークを飛び立ち、ついにパリに到着したのです。セント・ルイスの人々の善意に支えられ、機種、飛行法、飛行ルートを研究し、1リットルでも多くのガソリンを積むためにパラシュートさえ持たない徹底した準備で飛び立つところは、今読み返しても手に汗を握ります。更に、リンドバーグは出発前23時間の間眠らず、天候の変化で急遽出発したため、ニューヨーク―パリ間33時間半を入れると、56時間以上眠っていないという超人的なことをやってのけたのです。これは全く快挙としか言いようのないほど胸のすく、清々しい話であります。皆様にも少年時代に返ってもう一度読み返されることをお奨めいたします。

ところで、佐藤先生は青森県名久井岳の麓の静かなリンゴ園に囲まれたのどかな村で生まれました。村中が家族のように人情深い温かさがあって、純粋な東北の農村の香り豊かな時代であったと、少年の頃の思い出を懐かしそうにお話しくださったことを思い出します。中学生の頃は英語と野球に熱中したそうです。中学生になって初めて買った辞書は三省堂のコンサイスで、その後も研究社の英和、和英大辞典などを次々に、東京に頼んで送って貰ったといいます。何故か英語は先生に向いていて、不思議なくらい次々と英文法をスポンジに水が染み込む如く吸収していったと。そして、慶應義塾大学が特に英語に力を入れ、福沢諭吉先生の「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という教えに感動し、大学は慶應一本に絞り、上京したといいます。先生は母校慶應をこよなく愛していたことが、当時塾生であった私たちにもよく分かりました。先生は少年の頃、翻訳の道を歩もうとは思っていなかったようです。しかし、飯よりも英語が好きだったこと、何故か英語が向いていたこと、好奇心が旺盛であったこと、視力が抜群に良かったことなど、いろいろの要素が重なって翻訳家の道を選んだそうです。  前回も述べました通り、先生の御宅は茶の間を誰にでも開放していましたので、若い編集者や大学生らがいつ飛び込んできてもいいように、奥様は食事の献立を変幻自在に組み立てるコツを習得しましたと笑いながらお話ししておりました。さぞ大変だったことと思います。先生が翻訳の仕事をされている掘りごたつの周りにはいつもいろいろな職業に就いている人たちがぎっしり詰まって話が弾んでいました。先生は新聞社の騒々しい中、またどんな場所でも原稿を書くのに慣れていたようで、私たちの賑やかな話し声を気持ちよい伴奏くらいに思われていたのでしょうか、独り黙々と仕事を続けられて、途中疲れると仲間に入られ話したり、笑ったりされて結構楽しそうでした。 先生の座っておられる周囲には分厚い辞書類や資料が山積みされていました。先生は一冊の本を訳す前に、先ずその年代の考証から始めたそうです。大抵大学ノート一冊くらいの調査をし、その国の歴史、風俗、習慣、その頃の世界情勢、著者の略歴など、頭にしっかり叩き込んでから翻訳の仕事を開始されたと。翻訳の仕事には、徹底した調査に基づく謎解きの要素がかなりあるからなのでしょう。このことは偶々最近友人に奨められて読んだアジアで初のショパン国際ピアノ・コンクールの優勝者であった、ヴェトナムのダン・タイ・ソンのことを書いた『ショパンに愛されたピアニスト―ダン・タイ・ソン物語』(伊熊よし子著)の中で彼が、「ルバート(テンポ・ルバートのこと。意味が少しややこしいのでここでは略します)を本当に理解するためには、  ショパンの人生そのものを知ること、ポーランドの土壌や民族を知ることが大切だと思います。ショパンの人生やその周辺を知ることは、すなわちショパンの生きた時代、19世紀を知ることであり、ショパンが何を感じ、どんな思いで作品を書いたかを知ることにつながるからです。僕たち演奏家もそれを感じとり、演奏を通じて現代の人々に伝えていかなくてはなりません」との言葉は、正に先生の翻訳する時の考え方に通じるものと読んでいて嬉しくなりました。ボルドー第2大学醸造学部での教えも、ワインは知識やテクニックだけを学ぶのでなく、ボルドーの歴史、風土等をよく知ることから始めなさいと、ボルドー第3大学の有名な歴史学の教授からボルドーの歴史の講義を1週間に亘って受けたことを思い出します。つまりは何を学ぶにしても、その国の歴史をはじめ周辺状況を先ずはよく理解することこそが大切な基本姿勢なのですね。 ショパンの人生そのものを知ること、ポーランドの土壌や民族を知ることが大切だと思います。ショパンの人生やその周辺を知ることは、すなわちショパンの生きた時代、19世紀を知ることであり、ショパンが何を感じ、どんな思いで作品を書いたかを知ることにつながるからです。僕たち演奏家もそれを感じとり、演奏を通じて現代の人々に伝えていかなくてはなりません」との言葉は、正に先生の翻訳する時の考え方に通じるものと読んでいて嬉しくなりました。ボルドー第2大学醸造学部での教えも、ワインは知識やテクニックだけを学ぶのでなく、ボルドーの歴史、風土等をよく知ることから始めなさいと、ボルドー第3大学の有名な歴史学の教授からボルドーの歴史の講義を1週間に亘って受けたことを思い出します。つまりは何を学ぶにしても、その国の歴史をはじめ周辺状況を先ずはよく理解することこそが大切な基本姿勢なのですね。

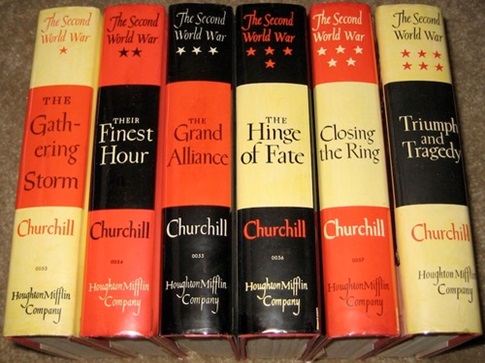

先生はよく知っている言葉でも辞書はおろそかにせずに丹念に引き、そしていくつかの言葉の中から、一番適した言葉を自分でつくり上げていくのが楽しみであったと。最終的にひとつの訳語を決めるのに1か月以上もかかったこともあったようです。翻訳という仕事は知識や判断力そして人生経験の全てをつぎ込んでおこなうものだということがよく分かります。翻訳のように、人生経験の何もかも反映できる仕事というものは、そう多くはないだろうなと漠然と思ったりもしました。そして同時に、翻訳の作業では、通常では考えられないほどの深さで調べ物をする必要があることも。何か先生を見ていると一日中辞書とにらめっこをしているようでした。キャリアが長くなればなるほど、思い込みによる誤読の恐ろしさが身に染みて分かるからなのでしょうか、調べ物には絶対に手を抜かない姿勢を感じたものです。先生は英和辞典、英英辞典だけでなく、国語辞典もこまめに引かれていたように思います。  『翼よ、あれがパリの灯だ』も有名ですが、実は、先生はウィンストン・チャーチル(1874-1965)についての権威者でありました。チャーチルが『第二次大戦回顧録』を出版した時に、その版権取得を巡って激しい争いがありました。毎日新聞社の代表として先生が立ち会い、他社と競り合って見事版権を獲得したのです。この大作はチャーチルが1948年から1954年まで掛かって書いた、一冊が1,000ページもある分厚い原書6冊で、先生はこの翻訳の総編集者として、第一巻は1949年、最後の第二十四巻は1955年と、6年間みっちりチャーチルと付き合い完成させたといいます。読むほどに訳すほどに、チャーチルが如何に英文の達人であり、しかもユーモアがあり、貴族の出自でありながら、率直で偉大な、温かみのある人物として惹きつけられていったそうです。その後チャーチル自身が『第二次大戦回顧録』が余りにも膨大過ぎて一般の人々が読むのに適さないからと、要約した『第二次世界大戦』の記録を出版しました。これも原書が1,000ページを超える厚さだったとのこと。この翻訳も先生が手掛け、4年掛かって訳了しました。1953年にチャーチルはノーベル文学賞を受賞しました。余暇には絵筆を執るのが好きだったチャーチルも、1965年1月24日に「疲れた」の一言を遺してこの世を去ったといいます。 『翼よ、あれがパリの灯だ』も有名ですが、実は、先生はウィンストン・チャーチル(1874-1965)についての権威者でありました。チャーチルが『第二次大戦回顧録』を出版した時に、その版権取得を巡って激しい争いがありました。毎日新聞社の代表として先生が立ち会い、他社と競り合って見事版権を獲得したのです。この大作はチャーチルが1948年から1954年まで掛かって書いた、一冊が1,000ページもある分厚い原書6冊で、先生はこの翻訳の総編集者として、第一巻は1949年、最後の第二十四巻は1955年と、6年間みっちりチャーチルと付き合い完成させたといいます。読むほどに訳すほどに、チャーチルが如何に英文の達人であり、しかもユーモアがあり、貴族の出自でありながら、率直で偉大な、温かみのある人物として惹きつけられていったそうです。その後チャーチル自身が『第二次大戦回顧録』が余りにも膨大過ぎて一般の人々が読むのに適さないからと、要約した『第二次世界大戦』の記録を出版しました。これも原書が1,000ページを超える厚さだったとのこと。この翻訳も先生が手掛け、4年掛かって訳了しました。1953年にチャーチルはノーベル文学賞を受賞しました。余暇には絵筆を執るのが好きだったチャーチルも、1965年1月24日に「疲れた」の一言を遺してこの世を去ったといいます。

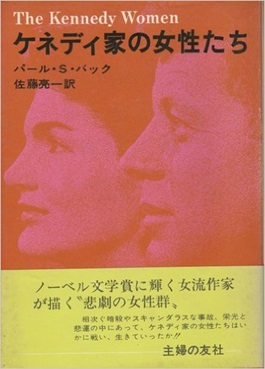

佐藤先生の自著、訳書は170点以上を超えます。優れた翻訳をするためには、優れた作品を訳さなくてはいけないとの思いが、数々の名作の翻訳へと繋がっていったのでしょう。  例えば、パール・バック著『大地』(上・中・下巻)をはじめ『ケネディ家の女性たち』等のパール・バックの著作集、W・フォークナー著『響きと怒りの作家』、S・フィッツジェラルド著『華麗なるギャツビー』、『雨の朝、巴里に死す』、J・ウィノカー著『SOSタイタニック』、E・サイディ著『悲劇の大統領ケネディ伝』、N・フルシチョフ著『フルシチョフ最後の遺言』、C・ロルフ著『チャタレー夫人の裁判』、林語堂著『北京好日』、『紅楼夢』、『朱塗りの門』、『マダムD』、J・スタインベック著『真珠』、W・チャーチル著『わが青春記』、J・ハーシー著『壁』(上・下巻)等々の多数の名作の翻訳があります。更に、スウェーデン・アカデミー・ノーベル財団の後援を受け、ピカソの装丁で1901年から1971年までのノーベル文学賞受賞者の主な著作を24巻にまとめた日本語版の編集委員になられ、佐藤先生は英語圏を、高橋健二先生はドイツ語圏を、白井浩司先生はフランス語圏を、山室静先生が北欧語圏を、夫々が担当されました。佐藤先生は編集委員をされながらパール・バックとチャーチルの翻訳を担当しました。先生は慶應義塾大学をはじめ慈恵医大、共立女子大学で教鞭をとりながら、よくぞこれだけの翻訳ができたものと改めて感心してしまいます。そして、これらの翻訳書が国際翻訳家連盟本部において高く評価されて、1984年6月に翻訳家のノーベル賞といわれる国際翻訳賞を受賞されたのです。8月のウィーンでの国際会議の時に授賞式が催されましたが、ご夫妻とも術後直後で代理を頼まざるを得なくなったのは誠に残念だったことでしょう。この賞をきっかけに毎日新聞社に、国際翻訳賞受賞記念佐藤文庫が設立されました。先生は多くの著作と出合うことで実に膨大で多岐に亘る人生を学び、体験させてもらったことを感謝していると常々申しておられました。そこには日本とは異なった文化や風物に囲まれた人たちが異なった論理や倫理で生きていることを知ることによって、先生ご自身との差異を楽しんだり視野を広めたりしたのでありましょう。それが翻訳の大きな魅力だったのではないでしょうか。 例えば、パール・バック著『大地』(上・中・下巻)をはじめ『ケネディ家の女性たち』等のパール・バックの著作集、W・フォークナー著『響きと怒りの作家』、S・フィッツジェラルド著『華麗なるギャツビー』、『雨の朝、巴里に死す』、J・ウィノカー著『SOSタイタニック』、E・サイディ著『悲劇の大統領ケネディ伝』、N・フルシチョフ著『フルシチョフ最後の遺言』、C・ロルフ著『チャタレー夫人の裁判』、林語堂著『北京好日』、『紅楼夢』、『朱塗りの門』、『マダムD』、J・スタインベック著『真珠』、W・チャーチル著『わが青春記』、J・ハーシー著『壁』(上・下巻)等々の多数の名作の翻訳があります。更に、スウェーデン・アカデミー・ノーベル財団の後援を受け、ピカソの装丁で1901年から1971年までのノーベル文学賞受賞者の主な著作を24巻にまとめた日本語版の編集委員になられ、佐藤先生は英語圏を、高橋健二先生はドイツ語圏を、白井浩司先生はフランス語圏を、山室静先生が北欧語圏を、夫々が担当されました。佐藤先生は編集委員をされながらパール・バックとチャーチルの翻訳を担当しました。先生は慶應義塾大学をはじめ慈恵医大、共立女子大学で教鞭をとりながら、よくぞこれだけの翻訳ができたものと改めて感心してしまいます。そして、これらの翻訳書が国際翻訳家連盟本部において高く評価されて、1984年6月に翻訳家のノーベル賞といわれる国際翻訳賞を受賞されたのです。8月のウィーンでの国際会議の時に授賞式が催されましたが、ご夫妻とも術後直後で代理を頼まざるを得なくなったのは誠に残念だったことでしょう。この賞をきっかけに毎日新聞社に、国際翻訳賞受賞記念佐藤文庫が設立されました。先生は多くの著作と出合うことで実に膨大で多岐に亘る人生を学び、体験させてもらったことを感謝していると常々申しておられました。そこには日本とは異なった文化や風物に囲まれた人たちが異なった論理や倫理で生きていることを知ることによって、先生ご自身との差異を楽しんだり視野を広めたりしたのでありましょう。それが翻訳の大きな魅力だったのではないでしょうか。

ここ迄で紙数が尽きてしまいました。先生には北京での従軍記者時代に過酷な収容所生活を強いられたことを記した、『北京収容所』という自著があります。佐藤先生の人生をご理解いただくためには避けて通れない事件ですので、次回に他のエピソードと共に述べさせていただきたいと思います。 補記 先日、私の主催する、《ワインと音楽》の会が青山の「ミュージアム1999 ロアラブッシュ」で開催され、先般パリ高等研究院から日本古来の“言霊”の研究で、栄えある博士号を授与されたキロスさんを皆様でお祝いしました。そして、彼の故国スペインに敬意を表し、スペインの生んだ20世紀前半で最も影響力のあるチェリストの一人であり、作曲家としても有名なガスパール・カサド(1897-1966)作曲の<無伴奏チェロ組曲 第一楽章 プレリュード・ファンタジア>の素敵な演奏をお聴きいただきながら、スペイン北部のガリシア州の名手ヘラルド・メンデスが樹齢300年以上の葡萄からつくった<アルバリーニョ・ド・フェレイロ“セパス・ベリャス”2013年>で乾杯しました。当日のワイン:Champagne Brut“Clavier(鍵盤)”,Albariño do Ferreiro“Cepas Vellas”2013,Château Trotanoy2003,Château Doisy Daëne2003 当日壇上で、キロスさんから私に博士論文『Sens et fonctions de la notion de《koto》dans le Japon archaïque-Actes de parole,parole des actes-上代日本における「コト」概念の意味と機能―言語行為と行為の言語』(500頁)を贈呈していただき大変感激し嬉しい気持ちになりました。キロスさん、ありがとう!良い記念になりました。今後益々のご活躍を期待しています。  |