|

恩師と一冊の本の思い出(3)

|

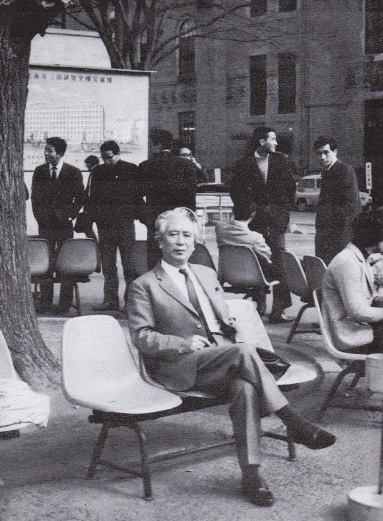

佐藤亮一先生の思い出をつづけます。先生は東京日日新聞(現毎日新聞)から昭和14年(1939年)に従軍記者として中国山西省に赴きました。中国語を知っていたことが主たる理由だったようです。その間6年に亘って、中国北部一帯と蒙古地帯を中心に取材活動をしておられました。やがて昭和20年(1945年)8月15日に北京で日本敗戦の報を聞くことになります。街の中は中国人の戦勝に酔う歓喜の声に満ち、国民党蒋介石主席の「暴に報ゆるに寛容と温情をもってし・・・」の布告に改めて敬意を払い、国民党政府への期待と日中友好への希望を抱いたといいます。しかし、日本軍の武装解除と共に、北京城内は略奪、暴行、日韓人・漢狩りが一大旋風となって吹き荒れていきました。先生は国民党への絶望を感じ、永住の地とも思っていた中国を引き揚げねばならないと考えていた矢先に、突然得体の知れない熱病に罹り、3週間は40度近い熱がつづき臨時病院に入院させられました。熱が下がりかけた時、突如として武装した中国人憲兵たちが先生の部屋に乱入してきたのです。憲兵は布団を剥ぎ、先生のやせ衰えた体を蹴飛ばして起こし、早く洋服に着替えて憲兵隊まで来い!と怒鳴った。その時、病院長は「何かの間違いです。直ぐ帰れますよ」と言ってくれたそうです。  連れて行かれた収容所での取り調べで、先生はスパイ容疑と中国共産党の資料を持っているという理由で捕らわれたことが分りました。新聞記者は事実を報道するのが仕事であるから、中国共産党も国民党も知っていなければ話にならない。こんなことでいちいち捕まって汚いところにぶち込まれ、2,3分の取り調べでいつ釈放されるか、処刑されるのか、何の予告も説明もなく置かれてはたまったものではないと憤慨するも打つ手がありません。先生は絶えず死刑の恐怖を背負いながら収容所を転々とした揚げ句、最後に「戦犯審判事軍事法廷拘留所」に収監されてしまいました。部屋には30人ほどの日本人と数人の韓国人が収容されていました。食事の粗末さにはほとほとまいってしまったとのこと。 連れて行かれた収容所での取り調べで、先生はスパイ容疑と中国共産党の資料を持っているという理由で捕らわれたことが分りました。新聞記者は事実を報道するのが仕事であるから、中国共産党も国民党も知っていなければ話にならない。こんなことでいちいち捕まって汚いところにぶち込まれ、2,3分の取り調べでいつ釈放されるか、処刑されるのか、何の予告も説明もなく置かれてはたまったものではないと憤慨するも打つ手がありません。先生は絶えず死刑の恐怖を背負いながら収容所を転々とした揚げ句、最後に「戦犯審判事軍事法廷拘留所」に収監されてしまいました。部屋には30人ほどの日本人と数人の韓国人が収容されていました。食事の粗末さにはほとほとまいってしまったとのこと。

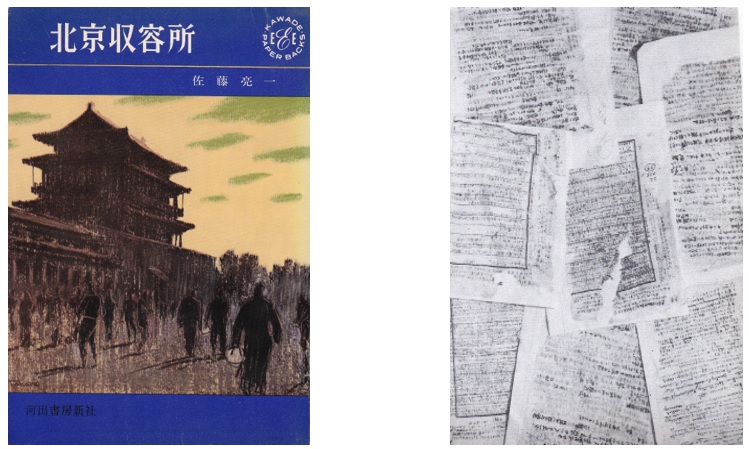

だが、同室の勉強熱心な人たちの勧めもあって、やがて英語を教えることになります。教科書は先生が貴重な差し入れの紙を使って作り、毎日規則正しく数時間ずつ英文法、英会話の授業をつづけたとのこと。学問のある人には一応敬意を表する中国の習慣もあり、看守も多めに見てくれたようです。 そんな中で、先生は同室の人たちにも気づかれぬように教科書を作っているふりをして小さな文字で薄紙に、日本語あるいは中国語と英語の入り混じった日誌を書きつづけ、  こよりにし、何本かたまると綿入れの中国服をつくろうふりをして丁寧に縫い込んでいったのであります。 こよりにし、何本かたまると綿入れの中国服をつくろうふりをして丁寧に縫い込んでいったのであります。

ある時、差し入れに来てくれる日本人連絡班宛に、塩を差し入れて欲しいとのメモを看守に渡したのが上官に見つけられてしまいました。翌日カンカン照りの中庭に先生は手錠を嵌められて引き立てられ、塩が欲しいとは暗号だろうと言われ、地面に転がされ、一間もある六角棒で50回たたかれるという刑に処せられました。先生は20回もお尻を叩かれないうちに失神し、引きずられて部屋に運ばれたらしい。日本人の医師が呼ばれて来て、紫色のキャベツのように腫れ上がった先生のお尻を見てオロオロと「お気の毒です」と言い、点滴をしていってくれました。骨と皮だけで吐く息もたえだえの先生を見て、同室の誰もがもう間もなく死ぬと思ったそうです。先生は奇跡的に生きのびました。先生のお尻は一週間たってますます腫れ、鈍痛のため胃や胸まで熱っぽく、蒸し暑さの中で腐ったかぼちゃを抱いている感じだったようです。それでも寝ながら危険を冒してまで日記を書いたといいますから、鬼気迫るものを感じます。汗とも涙ともつかぬぐしょぐしょの中で只管日本を、故郷を、家族を想い、じっと耐えて過ごしたのであります。先生にとって、このことは一生忘れられない出来事だったと言っておられました。 そんな苦しい中でも、先生は英語の授業を再開し、差し入れの英文の原書や小説を読み、ロングフェローの『スペインの大学生』等の翻訳をして気を紛らわせていました。そして漸く昭和22年(1947年)7月に仮釈放の日がやってきました。「私は出所に備えなければならない。この日誌は全部縫い込んでおかなければならない。ここは書いた物を一番危険視する。第一見つかれば直ちに逆戻りどころか、情報関係で討ち取られるに決まっている。しかし、私は必ず持ち出す。持ち出して証を立てずにおくものか」と。先生が正式に釈放になったのはその年の秋のことでした。骨を埋めてもよいとまで思った中国も北京も、地獄を見た先生にはもはや何の感動も与えなかったのでした。釈放されて北京駅頭に整列させられた時、危うくこの隠匿した紙片のかたまりを発見されかかり、折から夕暮れ時の暗さのため間一髪の難を逃れましたが、あの瞬間、先生の脳裏には、同胞が相次いで処刑された刑場がふと浮かんで、覚悟を決めたといいます。このようにメモの資料を発見されかけて全身冷や汗をかきつつも、先生は信濃丸に乗って無事に佐世保港に着くことができたのであります。 先生は、この一年半に亘った収容所での記録が断片的であり時間的に前後している個所がかなりあるものの、少しも手を加えず、天眼鏡に拡大された細字を追って、そのままを書き写し、昔の鬼気迫る思いを新たにしながら、一記者の獄中日記として『北京収容所』を書き上げたと淡々と語っておられました。この本は河出書房新社から昭和38年(1963年)に出版されました(昭和52年(1977年)荒地出版社より再版)。  これには後日談があります。先生は北京収容所から持ち帰ってきた薄紙に書いた日誌のこよりを広げて束ねたまましまっておきました。実際はボロボロになり字もかすれかけたこの束を、どう整理してよいか考えあぐねておられたようです。河出書房新社から出版しましょうと言われ、整理の下手な先生は一日のばしにしていましたが、所用で九州まで奥様と出掛けられた一週間の留守中に、同居しておられた奥様のお母上様が一枚一枚丁寧にアイロンをかけ、裏打ちの白い紙まで貼って、できるだけ日付の順に揃え、先生ご夫妻が帰宅された時に、「さあ、お書きください」と差し出されたのには驚き,言葉もなかったと。私も箱に収められた薄紙の日誌を直に拝見させてもらいました。先生のご決意とご覚悟を思うと誠に感慨深いものがありました。 でも、従軍記者時代には面白いことも沢山あったようです。北京支局にいた時に、版画家の棟方志功氏と画家の阿部合成氏のお二人が青森県人の誼で訪ねて来られたそうで、三人で不思議な食事をしたことを楽しそうに語ってくださいました。先生がある飯店にご案内したところ、丁度その時間には食事の用意がなく、あるのは白飯とアイスクリームだけとのこと。すると棟方氏は一向平気で、白飯の上にアイスクリームをどっぷりかけてパクパク食べ出したのには本当に驚いたと。また後年作家として名をはせた若き日の田村泰次郎氏が従軍中に、しばしば情報連絡に来ては先生を訪ね、二人で文学論をたたかわせ語り明かしたそうです。そして、中国人たちの中にも忘れられない人が大勢いたと。その中でも使い走りとして雇った趙(チャオ)少年は、利口でまじめで、日本語もたちまちのうちに覚えてしまうので、日本人中学校に通わせて読み書きをしっかり覚えさせたとのこと。先生が収容所に監禁されたことを知ると、趙少年は収容されている場所を懸命になって探し出し、差し入れを持って面会にやって来た時、先生は涙が止まらなかったそうです。先生がまた何処へ移されるか分からないと言うと、趙少年は考えて「また探します」と一言いった。先生は胸がつまったといいます。  当時、この『北京収容所』が出版されると評判になり、朝日新聞社の森本哲郎記者が先生のご自宅を訪ねて、「著者との一時間」という欄で大きく取り上げたり、『アーロン収容所』の著者会田雄次教授が、看守の目を盗んで記録を書きつづけ、これを密かに持ち出したとは大した度胸であるなどと書評してもらったり、あるいはテレビの「私の昭和史」でインタビューされたりと何かと話題になったそうです。でも、そんなことよりも、戦争というものは所詮勝てば官軍、負ければ賊軍、正義とか人道とか大仰なことを並べても、勝者による報復は否応なしに行われ、そして惨めな運命を辿るのは結局弱い人間たちであるということを、実録によって皆様に紹介したい気持ちで一杯であったとしみじみ語ってくださいました。中国の雄大な古い風景と、自ら体験した地獄風景を思い浮かべる先生の境地は複雑な気持であったことが、当時学生であった私にも察せられました。 当時、この『北京収容所』が出版されると評判になり、朝日新聞社の森本哲郎記者が先生のご自宅を訪ねて、「著者との一時間」という欄で大きく取り上げたり、『アーロン収容所』の著者会田雄次教授が、看守の目を盗んで記録を書きつづけ、これを密かに持ち出したとは大した度胸であるなどと書評してもらったり、あるいはテレビの「私の昭和史」でインタビューされたりと何かと話題になったそうです。でも、そんなことよりも、戦争というものは所詮勝てば官軍、負ければ賊軍、正義とか人道とか大仰なことを並べても、勝者による報復は否応なしに行われ、そして惨めな運命を辿るのは結局弱い人間たちであるということを、実録によって皆様に紹介したい気持ちで一杯であったとしみじみ語ってくださいました。中国の雄大な古い風景と、自ら体験した地獄風景を思い浮かべる先生の境地は複雑な気持であったことが、当時学生であった私にも察せられました。

唯一不可解なことがあります。先生はあれ程誇りに思っていた新聞記者という職業なのに、何故か私には「金子君、新聞記者だけにはなるな」と強い口調で言われたことです。 ここで大変お世話になりました佐藤先生の奥様について少し述べさせていただきます。奥様は東京女高師付属高女(現お茶の水女子大学)のご出身で、  出版社、演劇研究所を経て、昭和28年日本テレビ開局と同時に入社され、女性テレビアナウンサーの第一号となりました。笑顔のとても美しい綺麗なお方です。その上茶目っ気があって、よく私たちを笑わせてくださいました。奥様はいつもはおかっぱ頭で、私たちの間では密かに“ツタンカーメン”とあだ名を付けておりましたが、授賞式や結婚式等の正式の場ではカツラを被られていたように思います(失礼!)。 出版社、演劇研究所を経て、昭和28年日本テレビ開局と同時に入社され、女性テレビアナウンサーの第一号となりました。笑顔のとても美しい綺麗なお方です。その上茶目っ気があって、よく私たちを笑わせてくださいました。奥様はいつもはおかっぱ頭で、私たちの間では密かに“ツタンカーメン”とあだ名を付けておりましたが、授賞式や結婚式等の正式の場ではカツラを被られていたように思います(失礼!)。

奥様のミッキーマウス好きは有名でした。ご結婚された頃の先生は、毎日新聞の出版局の洋書部門におられ、逸早くディズニーの版権を取り、『ミッキーマウスのアメリカ旅行』、『ドナルド・ダックの南米旅行』、『ミッキーの漫画学校』等の出版・翻訳を担当されていましたので、そのことにも影響されたのかもしれません。 ところで、先生は炭酸飲料に目がなく、ラムネはないかと言って、よく奥様を困らせたようです。コーラ、サイダー類を、疲れが抜けていくようだとガブガブ飲んでおられました。まだディズニーランドができるずっと前のこと、キリン・レモンを一ダース買うとミッキーマウスの絵の付いたコップが一個ついてきた時がありました。今なら何処でも売っていますが、当時は珍しかったのです。その夏はミッキーマウスのコップをもらうために、ご夫妻でキリン・レモンを何ダース飲んだことかと。お盆の供養に来てくださった若いお坊さんにもキリン・レモンを出して注意されたそうです。「お経の途中でゲップが出ると困りますので、どうぞ、これは・・・」と。 私が名古屋で新入社員の集合教育を受けている時に、ちょっとした珍事がおきました。誰もが見れる郵便受けに一通の淡いピンク色の封筒が私宛に届いたのです。表書きを見ると手慣れた女性の美しい文字で「金子三郎さま みもとに」とあり、裏を見ると「ひや奴より」と書いてありました。恐る恐る開けてみると何とそれは先生の奥様からでした。同室の同期たちからは冷やかされること頻りでした。奥様にはこうしたお茶目なところがありました。 先生と奥様と私でよく外出しました。慶早戦の応援にも一緒に行きました。慶應の授業が終わると先生と一緒に神田一ツ橋にある共立女子大学の研究室に行き、帰りに奥様と待ち合わせて三人で食事をしたこともありました。ある時、先生は研究室に残り、奥様と二人で帰ったことがあります。実は、私はその時まで奥様は先生のお嬢様とばかり思っておりました(先生と年恰好が同じほどの気品ある奥様のお母上様が同居されていましたので、そのお方が奥様と思い込んでいたのです)ので、帰りの電車の中で「いいお父上様ですね」と言いそうになったのですが、電車が急ブレーキをかけ止まった拍子に言い忘れてしまいました。今思うと言わなくて良かったとホッとしています。奥様は先生より20歳ほどお若かったのです。私たち大学生にとっては憧れの的で、麗しいお方でした。  ところで、奥様がおっしゃるには、先生は明治生まれの気骨人間。何にでも興味を持つ。他人様の世話、面倒もよく見る。くずぐずしているのは大嫌い。一つ返事でバネのようにとび上がって言われた通りにしないと、大きな雷が落ちる。世の中にこのような烈しい人がいることに唖然とし、先生は先生で「蒸留水に魚は棲めないぞ!」と叫ぶ。繊細なガラス細工ではなく、鋼に鍛え直してやると。お嬢様育ちの奥様にとって、タフな先生についていくことは容易なことではなかったでありましょう。しかしお二人共、“文字”の世界に浸るのがこの上なく仕合せな点が共通していたとおっしゃられておりました。奥様は先生の原稿を何度も読み返し、不審の箇所を問い、そして校正や索引までお手伝いされるといった具合で、先生にとっては正に同志のような存在でもあったように思います。学生の私の目からみても、実に素晴らしいお似合いのご夫婦に思えました。   先生は富士霊園の文学者の墓で、「翼よ、あれがパリの灯だ」の墓碑銘のもとに眠っていらっしゃいます。今年は先生の23回忌にあたります。「君たちも古稀を過ぎ、もうそろそろこっちに来て、酒でも酌み交わさないか」とのお声が聞こえてきそうです。 実は、先生と一緒に味わうために、かつてクリスティーズのオークションで落札したボルドー・メドック格付け第一級<シャトー・ラトゥール1908年>(先生の誕生年1907年(明治40年)より1年だけ若い1世紀を超えた古酒)が、私の小さなワインセラーで眠っています。彼岸まで持参するわけにいかないので、此岸にて23回忌に先生を偲んで開けてみようと思っています。 不思議なことに、本稿を書き始めたある夜明けに、先生ご夫妻の夢を見ました。わが家にご夫妻揃って訪ねてくださって、ワインを飲みながら談笑している夢です。目が覚めると、何かとても懐かしく熱いものがこみ上げてきました。幸せな一瞬でした。 なお、「恩師と一冊の本の思い出」の一連の文章は奥様にお断りすることなく、先生のご著書を参考に当時の日記や記憶を辿りつつ、私が勝手に綴ったものです。 |