|

バッカス神(2)

|

《バッカス神(Bacchus)》についてもう少し語っていきたいと思います。 《バックス((羅)Bacchus)》は、ローマ神話のワインの神であり、ギリシア神話の《ディオニュソス((古希)Διόνυσος)》に対応するものです。日本では英語読みの《バッカス》と記載することが多いように思います。この章ではギリシア神話の《ディオニュソス》として物語っていくことにします。  さて、歴史的にみますと、私たちが普通にヨーロッパと呼んでいる世界は、実は古代ギリシア人や古代ローマ人にとっては、ワインとオリーブの生育する自分たちの文明世界の境域外にある未知の蛮族の世界領域でありました。といっても現代ヨーロッパは古代地中海世界と別に出現した世界ではなく、この古代地中海世界なくしてはありえなかったのであり、だからヨーロッパ文明の源泉を古代ギリシアに求めるのは、いわば常識になっているのです。 さて、歴史的にみますと、私たちが普通にヨーロッパと呼んでいる世界は、実は古代ギリシア人や古代ローマ人にとっては、ワインとオリーブの生育する自分たちの文明世界の境域外にある未知の蛮族の世界領域でありました。といっても現代ヨーロッパは古代地中海世界と別に出現した世界ではなく、この古代地中海世界なくしてはありえなかったのであり、だからヨーロッパ文明の源泉を古代ギリシアに求めるのは、いわば常識になっているのです。

ワインに関しても、フランス・ワインの碩学ロジェ・ディオンは、「ワインをこの世で最も貴重な恵みとし、芸術や文芸においても宗教思想においても葡萄を讃える文化が、ギリシア人からローマ人へ、そしてローマ人から私たちへと伝えられた」と述べております。でも、このインド・ヨーロッパ語系の古典ギリシア語族がまだ定住地をもたずに放浪していた頃すでに、レヴァント地方(地中海の東部沿岸地域)やクレタ島(地中海に浮かぶギリシア最大の島)には古代地中海文明が形成されていたのです。古代ギリシア以前に、「ワインをこの世で最も貴重な恵みとし、芸術や文芸においても宗教思想においても葡萄を讃える文化」が存在していたと考えて間違いないと思います。  ギリシアのワインの神《ディオニュソス》もまた、古代ギリシア文明形成以前のワイン文化の神々が、ギリシア神話の中で主神ゼウスの息子として登場したのであり、ヨーロッパの文化の前史はギリシア以前にまで遡って観察しなければならないのです。いうまでもなくワインが、ヨーロッパ文明とは何か、という問いを考察する場合の全てになるわけではありませんが、《ディオニュソス》は重要なキーワードのひとつになると考えます。ワインの名のもとに、ヨーロッパの歴史を一度見直す必要があるように思います。ワイングラスの中から、これまで見えていなかったヨーロッパの顔が浮かび上がってくるかもしれないからです。 ギリシアのワインの神《ディオニュソス》もまた、古代ギリシア文明形成以前のワイン文化の神々が、ギリシア神話の中で主神ゼウスの息子として登場したのであり、ヨーロッパの文化の前史はギリシア以前にまで遡って観察しなければならないのです。いうまでもなくワインが、ヨーロッパ文明とは何か、という問いを考察する場合の全てになるわけではありませんが、《ディオニュソス》は重要なキーワードのひとつになると考えます。ワインの名のもとに、ヨーロッパの歴史を一度見直す必要があるように思います。ワイングラスの中から、これまで見えていなかったヨーロッパの顔が浮かび上がってくるかもしれないからです。

《ディオニュソス》はギリシア神話の中の葡萄とワインの神として、ヨーロッパのワイン醸造所を訪ねると、大抵何処でも前庭や玄関ホールや応接室にその像が置いてあります。でも、葡萄の蔦でできた冠をいただき、グラスを手にしたその風貌はヘルメスやヘラクレスのようなギリシア彫刻と違って、前回のカラヴァッジョの《バッカス》のように少年に化身したものとして描かれ作られてきました。  《ディオニュソス》は、母のない子でした。彼の母セメレが神々の王、ゼウスとの間に彼をみごもった時、ゼウス神の正妻ヘラは嫉妬のあまりセメレを殺そうとして一計を案じたのでした。ヘラはセメレに、もし彼女のところに通ってくるのが本物のゼウス神なら、“天上の光”を身に着けてくるはずだ、「だって私のところへ来る時は、ゼウスはいつもそうなんですもの」と。ヘラの言うのを聞くとセメレは尤もだと思い、ゼウス神に今度来る時には“天上の光”で装って来て欲しいと言いました。ゼウス神は愛するセメレに彼女の希望と約束は必ず叶えるという誓いを立てたばかりだったので、この願いを聞くとひどく困惑しましたが、やむなく次の逢引きの時にはいつものゼウス神らしく戦車に乗ってやって来て、雷鳴を轟かせ稲妻を放ったのでした。セメレはその稲妻に打たれて焼け死んでしまうのです。しかし、その時ゼウス神は直ぐに母親のお腹から6か月の胎児を取り出して、直ちに自分の大腿の中に詰め込んで月満ちるまで育てました。《ディオニュソス》の名に「2度生まれたもの」という意味があるのは、そのことに語源があるとされています。これが《ディオニュソス》の誕生秘話であります。 《ディオニュソス》は、母のない子でした。彼の母セメレが神々の王、ゼウスとの間に彼をみごもった時、ゼウス神の正妻ヘラは嫉妬のあまりセメレを殺そうとして一計を案じたのでした。ヘラはセメレに、もし彼女のところに通ってくるのが本物のゼウス神なら、“天上の光”を身に着けてくるはずだ、「だって私のところへ来る時は、ゼウスはいつもそうなんですもの」と。ヘラの言うのを聞くとセメレは尤もだと思い、ゼウス神に今度来る時には“天上の光”で装って来て欲しいと言いました。ゼウス神は愛するセメレに彼女の希望と約束は必ず叶えるという誓いを立てたばかりだったので、この願いを聞くとひどく困惑しましたが、やむなく次の逢引きの時にはいつものゼウス神らしく戦車に乗ってやって来て、雷鳴を轟かせ稲妻を放ったのでした。セメレはその稲妻に打たれて焼け死んでしまうのです。しかし、その時ゼウス神は直ぐに母親のお腹から6か月の胎児を取り出して、直ちに自分の大腿の中に詰め込んで月満ちるまで育てました。《ディオニュソス》の名に「2度生まれたもの」という意味があるのは、そのことに語源があるとされています。これが《ディオニュソス》の誕生秘話であります。

この世で初めてワインをつくった神、《ディオニュソス》の幼児からの生活は苦難に満ちたものでした。父であるゼウス神の正妻ヘラは夫の愛人のセメレの胎内にいた子が無事生まれたと知るや、捕まえて《ディオニュソス》の体を八つ裂きにしてしまいました。その血が滴ったところから、血のような赤い花が咲く木が生えました。これが柘榴(ざくろ)です。 しかし、《ディオニュソス》は祖母レアのお陰で、バラバラの体を元通りにしてもらい、父ゼウス神は娘のペルセポネ(冥府の女王)に、《ディオニュソス》の養育を命じました。ペルセポネは義父母を見つけてやり、《ディオニュソス》は父の正妻ヘラの怒りの眼をくらますために、女の子として育てられましたが、ヘラはそのようなことに騙されはしなかったのです。  ヘラは義父母を乱心させ、彼らが自分たちの実子を鹿と見誤って打つような破目にしました。それで《ディオニュソス》は仕方なく、ヘルメスに預けられました。ヘルメスは《ディオニュソス》を子山羊の姿に変え、山のニンフ(妖精)たちに育てさせました。ニンフ(妖精)たちは《ディオニュソス》を可愛がり、蜂蜜を食べさせて育てました。《ディオニュソス》はこの間にワインづくりをはじめたので、今も彼はワインの神と讃えられていますが、本当は辛酸を舐め尽くした少年であったのです。 ヘラは義父母を乱心させ、彼らが自分たちの実子を鹿と見誤って打つような破目にしました。それで《ディオニュソス》は仕方なく、ヘルメスに預けられました。ヘルメスは《ディオニュソス》を子山羊の姿に変え、山のニンフ(妖精)たちに育てさせました。ニンフ(妖精)たちは《ディオニュソス》を可愛がり、蜂蜜を食べさせて育てました。《ディオニュソス》はこの間にワインづくりをはじめたので、今も彼はワインの神と讃えられていますが、本当は辛酸を舐め尽くした少年であったのです。

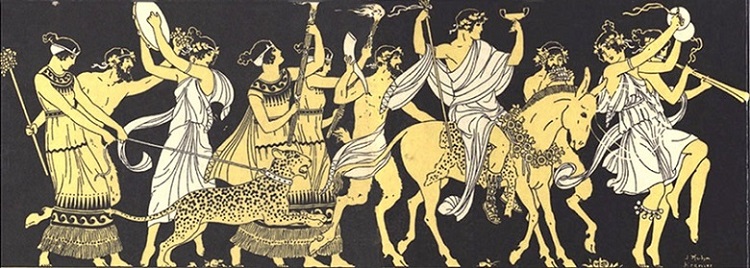

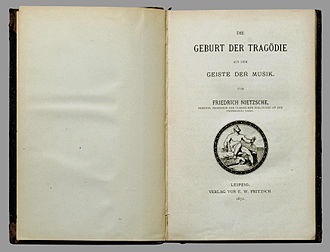

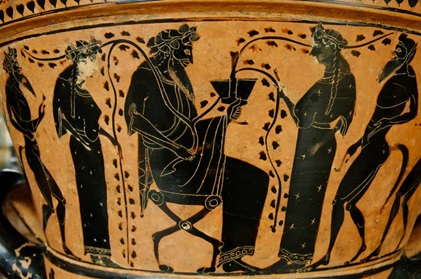

ゼウス神の正妻ヘラの呪いは、《ディオニュソス》が成人してもなお続きました。彼女が《ディオニュソス》を狂わせてしまったので、彼はサテュロス(ワイン好きの山野の精)やマイナデス(ワインを飲むと狂乱状態になる女信者)と踊り狂いながら放浪の旅に出ます。彼らは松ぼっくりと蔦を巻きつけたテュルソス(杖)、刀、蛇、うなり独楽を持ち、《ディオニュソス》は葡萄樹を手にしていましたが、このことで彼は葡萄樹をメソポタミア、エジプト更にはインドにまで遠征し広めることになったのです。これは明らかにワイン宗教文化の伝播が神話の筋書きに取り入れられているのが分かりますが、《ディオニュソス》は遠征を終えるとレアの生地フリュギア(古代アナトリア(現トルコ)中西部地域)まで舞い戻り、祖母から狂気を解いてもらうと、信奉者を率いて更にトラキアを制覇し、ついにはペロポネソス半島に侵入して、至るところに歓喜と恐怖の渦を巻き起こしたといわれております。《ディオニュソス》は、こうした両義性のただなかで生と力と歓びの尽きざる源泉として存在するばかりでなく、周囲に狂気と死の種も撒いたのです。 エウリピデス(紀元前480年頃―406年頃)の最後の作品となる、紀元前407年頃に書かれた作品『バッカイ』(「バッコスの巫女」を意味する)の中でそのことを見事に表現しています。この劇の題名は、《ディオニュソス》がエーゲ海を挟んで面したリディア(古代アナトリア(現トルコ)で栄えた国家)では《バッコス》と呼ばれていたことからきています。この劇は《ディオニュソス》が初めてギリシアにやって来た時、アテネの北からさほど遠からぬテーバイ(古代ギリシアの都市国家のひとつ)を訪れた際の話を扱ったものです。神話においては、《ディオニュソス》にはその巫女(バッカイ)が随伴します。酔いながら歌ったり踊ったりして祭儀を祝う女性たちです。恍惚状態において彼女らは奇蹟を行いつつ、水をワインに変えてしまう力をもっていたのです。更にいえば、《ディオニュソス》の祭りの前夜に、人々は神殿に水が入った三つの壺を置き、朝になるとそれがワインで一杯になっていたと伝えられています。こうしてワインの神、あるいは神となったワインは、ギリシアの宗教的慣習において大きな位置を占めていきました。デルフォイ(ギリシアの最古の神託所)では、アポロン神殿のすぐ傍で《ディオニュソス》賛美の儀式が行われました。また、エウリピデスは《ディオニュソス》の巫女に旧約聖書を思わせるような次のような歌をうたわせています。“大地は乳を流し、ワインを流し、蜂蜜の美酒を流す”と。  フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)の処女作である『悲劇の誕生』(1872年)において、《ディオニュソス》に言及しているのは大変興味のあるところです。  ニーチェによれば、ギリシア悲劇とはアポロ的(造形的な芸術:造形美術、叙事詩、夢)と《ディオニュソス》的(非造形的な芸術:音楽、舞踊、抒情詩、陶酔)の、相対立する2つの衝動が理想的な形で融合した結果生まれたものという。爆発する情念としてあらわれる《ディオニュソス》的なものをアポロ的な形象世界に融合させたもの、それがニーチェにとってのギリシア悲劇だったのでしょう。 ニーチェによれば、ギリシア悲劇とはアポロ的(造形的な芸術:造形美術、叙事詩、夢)と《ディオニュソス》的(非造形的な芸術:音楽、舞踊、抒情詩、陶酔)の、相対立する2つの衝動が理想的な形で融合した結果生まれたものという。爆発する情念としてあらわれる《ディオニュソス》的なものをアポロ的な形象世界に融合させたもの、それがニーチェにとってのギリシア悲劇だったのでしょう。

「ギリシア文化とは、アポロの像がそのシンボルになるような、いかにも美しい、彫刻的な文化であるが、ただそれだけに止まらないで、《ディオニュソス》的なところがあり、明るい、楽天的なギリシア文化の背後には、実は《ディオニュソス》的な、暗いペシミズムが潜んでいるのであって、この暗いものが明るくなったところに、ギリシア文化がある」と、ニーチェの創見を正しく評価した西田幾多郎(1870-1945)の言葉を思い浮かべながら、現在、東京国立博物館で開催中の「古代ギリシア ― 時空を超えた旅」の壮大な歴史と文化の流れを辿ってみたい。そして彫刻や壺に描かれた絵やフレスコ画を実際に見て、アポロ的と《ディオニュソス》的の2つの衝動を少しでも感じ取ることができればと思っています。  ニーチェの哲学的見解によれば、《ディオニュソス》は創造的狂気の象徴としてギリシア悲劇の最古の人物になるのですが、神話の神としては最終的にはオリュンポスに座を与えられて、ギリシアの神々に仲間入りを果たしたのでした。 こうして、ワインの神の思想は古代ギリシア人の社会で命脈を保っていたわけですが、これは古代ギリシアに終わるものではなかったのです。古代ローマのみならず、キリスト教化され、古代の神々が表舞台から駆逐されてしまったヨーロッパ中世の世界においても生き続けていきました。更に、《ディオニュソス》神話は出現以来数千年を経てもなお、今日のワインがもつ喚起力の源たる詩的高揚を引き起こし、偉大な感情や熱狂的な想像力をかきたてたり、人の運命に関する実り豊かな問題を提起しつづけているのです。 このことをロラン・バルト(1915-1980、フランスの哲学者、思想家)は、『Mythologies(神話作用)』(1957年)の中で見事に語っています。「ワインには、何よりも状況と状態を逆転する性質がある。対象から反対の性質を引き出したりする力をもっている。それゆえ弱者を強者にしたり、沈黙を饒舌に変えたりするのである。そこからその古い錬金術的遺産、質を変化させる。または無から創造するその力が生じる。本質において、その表現が変化しうる機能であるワインは、可塑的な外観の諸能力を保持する。現実に対してと同じように夢に対してアリバイとして役立ち、その点は神話の使用者によって変わる」と。  |