|

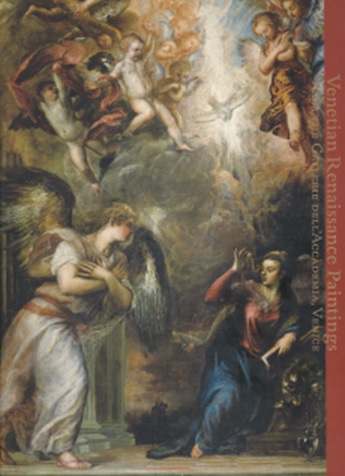

「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」

|

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、今年初めての『ボルドー便り』は暫しワインから離れて、  昨年国立新美術館で日伊国交樹立150周年を記念して開催されました「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」からスタートしてみたいと思います。アカデミア美術館所蔵の50点余のルネサンス期のヴェネツィア絵画です。ヴェネツィアの最盛期にして最大の巨匠ティツィアーノが晩年に手がけた祭壇画の大作《受胎告知》をはじめベッリーニ兄弟からクリヴェッリ、カルパッチョ、ティントレット、ヴェロネーゼまで名だたる巨匠たちの傑作が一堂に会し鑑賞することができました。 昨年国立新美術館で日伊国交樹立150周年を記念して開催されました「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」からスタートしてみたいと思います。アカデミア美術館所蔵の50点余のルネサンス期のヴェネツィア絵画です。ヴェネツィアの最盛期にして最大の巨匠ティツィアーノが晩年に手がけた祭壇画の大作《受胎告知》をはじめベッリーニ兄弟からクリヴェッリ、カルパッチョ、ティントレット、ヴェロネーゼまで名だたる巨匠たちの傑作が一堂に会し鑑賞することができました。

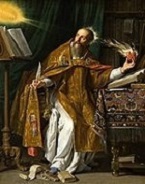

このルネサンス期の絵画には、先に述べましたギリシア神話あるいは聖書が題材になっているものが多く、これらの知識なくして理解するのは難しいことを改めて痛感させられました。そして、わが国でこの時代の絵画が印象派の絵画のように好まれないのは、何が描かれているのかがよく分からないのも原因のひとつのように思いました。 同時に、「聖アウグスティヌスは三位一体についての観想に浸りながら、思考を明晰にするために、浜辺を歩いていたという。見ると、  小さな少年が貝殻らしきもので海水を掬いあげては、砂浜にこぼしている。何をしているんだい?と問われて、少年は、海を空っぽにしているところだ、と答えた。この時突然、聖人は悟った。人間の心で三位一体の玄義に分け入ろうとするのは、ちょうどあの少年がしていることをするようなものだ」、との14世紀に生まれた魅惑的な寓話を思い浮かべました。まさに海水のような深遠なるヴェネツィア・ルネサンス絵画を取り上げてここで簡潔に述べることなどは到底不可能なことであり、ましてや私のような者には、少しだけでも知識・経験のあるフランス・ワインの話に留めておくのが良い。引き潮が砂浜に残していった味わいのある形の小石や貝殻などを集めて満足する方がずっと賢明であるとの声が聞こえてきそうです。でも、80歳を迎えようとしているゴヤの言葉、「おれはまだ学ぶぞ(Aún aprendo)!」にあやかり、好奇心をもって素人なりにヴェネツィア・ルネサンスについて語りすすめていきたいと思います。 小さな少年が貝殻らしきもので海水を掬いあげては、砂浜にこぼしている。何をしているんだい?と問われて、少年は、海を空っぽにしているところだ、と答えた。この時突然、聖人は悟った。人間の心で三位一体の玄義に分け入ろうとするのは、ちょうどあの少年がしていることをするようなものだ」、との14世紀に生まれた魅惑的な寓話を思い浮かべました。まさに海水のような深遠なるヴェネツィア・ルネサンス絵画を取り上げてここで簡潔に述べることなどは到底不可能なことであり、ましてや私のような者には、少しだけでも知識・経験のあるフランス・ワインの話に留めておくのが良い。引き潮が砂浜に残していった味わいのある形の小石や貝殻などを集めて満足する方がずっと賢明であるとの声が聞こえてきそうです。でも、80歳を迎えようとしているゴヤの言葉、「おれはまだ学ぶぞ(Aún aprendo)!」にあやかり、好奇心をもって素人なりにヴェネツィア・ルネサンスについて語りすすめていきたいと思います。

先ずは、今回のヴェネツィア絵画の中から巨匠ティツィアーノに焦点を絞って見ていきます。15世紀に全盛期を誇り、ルネサンス文化を開花させたヴェネツィアは、  16世紀には政治的・経済的に陰りを生じますが、芸術・文化は更に発展し、黄金時代を迎えることになります。特にこの時期のヴェネツィアは、絵画のティツィアーノや建築のパラーディオのように西洋美術史上で圧倒的な規範となる天才を生み出しました。アテナイをはじめ多くの都市文明では国力や経済が下火になりかかった頃に何故か文化・芸術が頂点を迎えますが、ヴェネツィアもその例外ではありませんでした。 16世紀には政治的・経済的に陰りを生じますが、芸術・文化は更に発展し、黄金時代を迎えることになります。特にこの時期のヴェネツィアは、絵画のティツィアーノや建築のパラーディオのように西洋美術史上で圧倒的な規範となる天才を生み出しました。アテナイをはじめ多くの都市文明では国力や経済が下火になりかかった頃に何故か文化・芸術が頂点を迎えますが、ヴェネツィアもその例外ではありませんでした。

ヴェネツィア最大の画家と謳われるティツィアーノ・ヴェチェッリオ(1488/90-1576)はアルプス山脈の麓の小村に生まれ(生誕年ははっきりせず諸説あります)、若くしてヴェネツィアに出て、最初にジェンティーレ・ベッリーニ、次にその弟のジョヴァンニ・ベッリーニの工房で学びました。そこで出会った兄弟子のジョルジョーネの助手となって壁画を共に制作することになります。ティツィアーノはこの先輩画家から、輪郭をぼかした柔らかい明暗表現や暖かい色調、牧歌的な風景描写を受け継ぐことになりますが、更にそれを発展させ、自由闊達な筆使いや豊かな色彩、躍動的な人体表現によって、宗教画、神話画、肖像画等あらゆるジャンルでその才能を発揮していったのです。やがてジョルジョーネやベッリーニに加え、ミケランジェロやラファエロの勇壮で古典的な様式を学び、サンタ・マリア・グロリオーサ・デイ・フラーリ聖堂の主祭壇画《聖母被昇天》を制作し、この大作によって名声が一気に確立し、ジョヴァンニ・ベッリーニ没後のヴェネツィア共和国の公式画家となりました。以降半世紀以上に亘って画壇に君臨することになります。16世紀半ばにはヨーロッパにおける最大の権力者であった神聖ローマ皇帝カール5世やスペイン王フェリペ2世の庇護も受けることになりました。  今回の「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」の中で最大の注目作品として展示されたのが、ティツィアーノの《受胎告知》です。先ずはその4メートルを超える大きさに驚かされます。この絵画はサン・サルヴァドール聖堂の祭壇のひとつを飾っている、ティツィアーノの晩年を代表する傑作のひとつといわれています。70代の後半を迎えようとするティツィアーノが大作に取り組む鬼気迫る姿を想像し、その力強い筆致に大変感銘を受けました。画家にとって絵とは格闘するものなのでありましょうか、凄いです。 今回の「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」の中で最大の注目作品として展示されたのが、ティツィアーノの《受胎告知》です。先ずはその4メートルを超える大きさに驚かされます。この絵画はサン・サルヴァドール聖堂の祭壇のひとつを飾っている、ティツィアーノの晩年を代表する傑作のひとつといわれています。70代の後半を迎えようとするティツィアーノが大作に取り組む鬼気迫る姿を想像し、その力強い筆致に大変感銘を受けました。画家にとって絵とは格闘するものなのでありましょうか、凄いです。

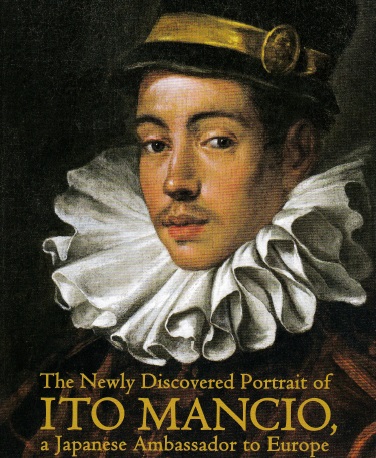

この絵画の依頼者は裕福な商人であり、その遺言書の中で、ティツィアーノに「キリストの受肉」― 即ち大天使ガブリエルがマリアのもとを訪れ、受胎を告げる場面を描くように依頼したのでした。ティツィアーノは、この決定的な奇蹟の瞬間を、晩年特有の力強く荒々しい大胆な筆さばきと、金褐色を基調とする眩惑的な色彩によってドラマティックに描き出しました。天が開け、天使たちが乱舞する中、眩い光と共に聖霊の鳩が降臨します。大天使の出現に驚いたマリアは、読みかけの本を手にしたまま、身を引きつつも後ろを振り返り、耳元のヴェールを優雅に手でつまんで引き上げ、お告げに耳を傾けています。マリアは聖なるお告げを聞いただけで純潔のまま懐妊したという、伝統的な聖アウグスティヌス的解釈によるものであります。威圧的な大天使ガブリエルと逃げ腰のマリアとの間には夕暮れのヴェネツィアの風景でしょうか、挿入されています。ティツィアーノのこの作品はまさに自然さと躍動感によって画面全体に生気を与えているように思いました。《受胎告知》はティツィアーノ芸術が晩年に到達した前人未到の境地を示し、心が震えるほどの傑作だとの思いを改めて感じることができました。 しかし、私が《受胎告知》以上に感銘を受けたのは、その対面にひっそりと掲げられていた比較的小品の《聖母子》でした。ティツィアーノの晩年様式を特徴づける素早く粗いタッチと震えるような光の表現は、《受胎告知》と共通するところが見られます。同時代に描かれたものらしい。この作品の聖母マリアは赤い衣服を身に着け、ヴェールをかぶり、斜め横向きに座って、膝の上に横たわる幼子イエスを物思いに沈んだ、慈愛に満ちた面持ちで見つめています。幼子も聖母の方をじっと見ています。二人の表情を見ていますと何か心が癒されるような思いになってきます。聖母マリアと幼子イエスが左手で何かを握り締めているのはリンゴの果実であるという説があります。リンゴは原罪(アダムとイヴから受け継がれた罪)の象徴であり、幼子イエスの手元にある時、将来の救世主としての使命を暗示するともいわれております。また背景には旧約聖書に語られているモーゼが目撃した「燃える紫」が描き込まれています。私は《受胎告知》と《聖母子》を何度も行ったり来たりして、特に、《聖母子》には離れがたい思いでした。このようにティツィアーノには、かのシェークスピアと同じように、夫々の世代が夫々に異なった想いを主張することができるほど充分な絵画という遺産を残してくれたように思います。 “Ars longa vita brevis(芸術(技術)は長く、人生は短い)”  そして3点目の作品は、上半身はほぼ裸で何処かに腰かけているような姿の女性を描いた《ヴィーナス》です。これはティツィアーノとその工房の作と考えられております。体は正面を向き、顔だけを左側に振り向けています。片手で胸を、もう一方の手で下腹部を隠しています。このポーズは、「恥じらいのヴィーナス」と呼ばれる古代ギリシア彫刻に由来しています。そして右耳に大粒のパールのピアスをつけ、左手の小指に金の指輪をはめ、右手首に細い金の鎖を幾重にも巻きつけるといった、今見てもお洒落で素敵なアクセサリーを身に着けています。また、豪華な衣装を体の一部にまとわせることによって、かえって豊満な裸体を隠そうする官能的な女性像となり、一層エロティックさを感じさせます。何か一点をじっと見つめる蠱惑的までに美しい、その優しい眼差しと口もと。この官能的なタッチこそは、後々、印象派の人々に受け継がれ、印象派に影響を与えたものではないでしょうか。  この3点の作品を見ただけでティツィアーノの偉大さがよく分りました。ティツィアーノの出現によって、ヴェネツィアはローマに匹敵する美術の中心地となり、ローマの“線描”に対するヴェネツィアの“色彩”という図式が理論化されていったことが理解できます。 ティツィアーノの他にも15世紀から17世紀初頭に至る、水の都ヴェネツィアのルネサンスを彩った素晴らしい名画の数々に只々圧倒されてしまいました。とても満足できる秋の一日となりました。 この章を終わるにあたって、同じく日伊国交樹立150周年を記念して、日本とイタリアを結ぶ最初の架け橋となった、天正遣欧少年使節の一人であった伊東マンショ(1569年頃-1612年)を描いた油彩肖像画が世界で初めて東京国立博物館で特別展示されたことをご紹介しておきたいと思います。  天正10年(1582年)、九州の3人のキリシタン大名の名代として、伊東マンショ等4人の少年を中心とする天正遣欧少年使節団が長崎を出航しました。彼らは大変な苦難を乗り越えて中国、インド、ポルトガル、スペインを経て、輝かしいルネサンス期のイタリアの地を踏んだのであります。それから400年以上を経た平成26年(2014年)3月、今回の「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」の一人であるティントレットの息子ドメニコが描いたとされる伊東マンショの油彩肖像画の存在がミラノの財団によって発表されました。少年使節団が16世紀のヴェネツィアで国を挙げて歓待された事実と共に、これまで文献でのみ確認されていた伊東マンショの肖像画の存在とを裏付ける、歴史的な大発見となったのです。天正遣欧少年使節についてはいつか駄文『ボルドー便り』で書こうと思っていましたので、関連文献と共にこの肖像画を大変興味をもって見ることができました。少年たちは、8年に亘る旅を終えて帰国した際、訪問地で最も印象に残ったのはヴェネツィアであると述べたと語り伝えられております。伊東マンショの肖像画からは、スペイン風の衣装を身に着けた少年の静かなまなざしと、重要な使命をおった誇りと気高さが伝わってきます。凛々しい少年の姿です。そして遣欧使節がまだ幼さを残す生身の日本人だったことを、この絵は実感させてくれました。 天正10年(1582年)、九州の3人のキリシタン大名の名代として、伊東マンショ等4人の少年を中心とする天正遣欧少年使節団が長崎を出航しました。彼らは大変な苦難を乗り越えて中国、インド、ポルトガル、スペインを経て、輝かしいルネサンス期のイタリアの地を踏んだのであります。それから400年以上を経た平成26年(2014年)3月、今回の「ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち」の一人であるティントレットの息子ドメニコが描いたとされる伊東マンショの油彩肖像画の存在がミラノの財団によって発表されました。少年使節団が16世紀のヴェネツィアで国を挙げて歓待された事実と共に、これまで文献でのみ確認されていた伊東マンショの肖像画の存在とを裏付ける、歴史的な大発見となったのです。天正遣欧少年使節についてはいつか駄文『ボルドー便り』で書こうと思っていましたので、関連文献と共にこの肖像画を大変興味をもって見ることができました。少年たちは、8年に亘る旅を終えて帰国した際、訪問地で最も印象に残ったのはヴェネツィアであると述べたと語り伝えられております。伊東マンショの肖像画からは、スペイン風の衣装を身に着けた少年の静かなまなざしと、重要な使命をおった誇りと気高さが伝わってきます。凛々しい少年の姿です。そして遣欧使節がまだ幼さを残す生身の日本人だったことを、この絵は実感させてくれました。

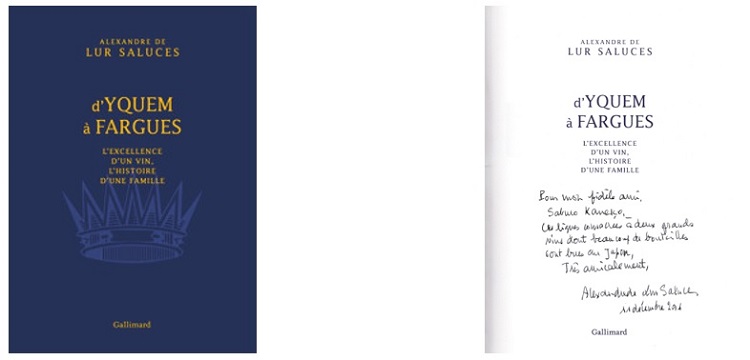

次回はティツィアーノの神話画とラテン文学黄金期の最後を飾る詩人オウィディウス(紀元前43年-紀元後17年頃)の『変身物語』について語ってみようと思います。 追記 アレクサンドル・ド・リュル・サリュース伯爵からお心のこもった新年のご挨拶状と共に、昨年末に出版された著書『d'YQUEM à FARGUES(イケムからファルグへ)』に自筆のお詞を添えてご贈呈くださり大変感激しました。誠に嬉しい新年早々の贈物でした。自慢の2つの貴腐ワイン(シャトー・ディケムとシャトー・ド・ファルグ)と伯爵家の歴史が語られている美しい写真の入った名著です。   |