|

銀座最古のバー《ボルドー》

|

今月は急遽テーマを変えて、思い出深い銀座最古のバー《ボルドー(Bordeaux)》について語りたいと思います。 国内外の名だたるブランドが軒を連ねる東京・銀座の中央通りと晴海通り周辺では「ギンザ・イルミネーション」が華やかに輝いている中で、銀座8丁目の三原通りにひっそりと佇む蔦の絡まる館、老舗バー《ボルドー》が昨年12月22日に89年の長い歴史に幕を下ろしました。寂しい限りです。昭和2年(1927年)創業のバー《ボルドー》は、銀座は無論、日本で一番古いバーのひとつとしても名高く、長らく銀座のバーの品格を保ってきました。そこは昭和2年に開店した当時の建物の姿と時代の空気と人までも、そのまま現在に伝えているバーでありました。  ここで話は唐突に幕末に遡りますが、銀座の新橋寄りに新たに花柳界が生まれ、新橋芸者が出現します。由来は、新橋という橋が古くからの銀座8丁目辺りにあったことから、地名と花街に名を残しました。幕末に興った新橋花柳界は日本有数の料亭と「芸の新橋」と賞される芸者衆の踊りと邦楽、技芸で名を馳せていました。そして明治新政府のリーダーたちが主なお客で、旧江戸の流れを継ぐ柳橋芸者と花柳界の勢力を二分して繁栄していったのです。大学時代の友人に置屋の息子がおり、彼曰く、花柳界というのは芸者の置屋と見番と待合そして仕出屋の4つからなり、客が待合に出掛けると、そこに芸者が登場し、料理が供されるが、芸者は必ず見番(組合事務所)を通してしかやって来ないし、料理も外の仕出屋から届けられるというシステムを頑なに守っていたとのこと。 新橋芸者の場合、置屋は新橋寄りの裏通りに集まり、見番は今の新橋会館に位置し、そして待合は多くが築地にあり、仕出屋もその近辺にありました。現在、料亭として名の通る築地の「新喜楽」も新橋の「金田中」も、元はというと料理を出さない待合だったといいます。現在は築地を名乗る料理屋のいくつかも、かつては待合への仕出屋だったのです。築地の料亭や料理屋は、てっきり魚河岸と関係があると思っていましたが、発生的には無縁で、新橋芸者とコンビを組んで発展してきたことも分りました。なお、今話題の魚河岸が築地に移ってきたのは震災後のことです。 何故、長々と新橋芸者に言及したかといいますと、ここにバー《ボルドー》の主人公が登場するからです。新橋芸者の置屋のひとつ、「藤都(ふじみやこ)」を経営する藤澤菊次郎に、しげ、きみ、なるの3人の娘がいて芸者に出ていました。  その次女の藤澤きみにいい旦那がついたのであります。名古屋の資産家の息子、奥田謙次です。旦那になる前の若い頃から花柳界に入り浸っていました。謙次は名古屋にある名家の出であって、彼が帰ると「謙次が帰ってきた。蔵の戸を閉めろ!」と騒ぎになったほどだったといいます。蔵の中の家宝を持ち出しては売り飛ばし遊蕩費に充てていたからです。 その次女の藤澤きみにいい旦那がついたのであります。名古屋の資産家の息子、奥田謙次です。旦那になる前の若い頃から花柳界に入り浸っていました。謙次は名古屋にある名家の出であって、彼が帰ると「謙次が帰ってきた。蔵の戸を閉めろ!」と騒ぎになったほどだったといいます。蔵の中の家宝を持ち出しては売り飛ばし遊蕩費に充てていたからです。

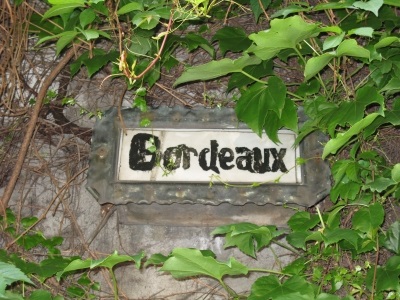

身請けされて芸者をやめた藤澤きみはどうしたでしょうか。昭和元年(1926年)12月は僅か一週間で終わり、翌2年は震災の復興の時でありましたが、世の中に不景気の影がひたひたと忍び寄っていた頃でもありました。その年に藤澤きみは生まれ育った「藤都」に近い現在地の銀座8丁目にバー《ボルドー》を開いたのでした(右の写真の前列右から3人目が創業者の藤澤きみ。《ボルドー》でかつて働いていた和服姿の女性たちと。当時はこんなに大勢の綺麗どころがいたのですね)。 建物の資金は勿論旦那である奥田謙次が出したのですが、このような素晴らしい建築を一体誰が設計したのかと、建築家の間でも話題になり不思議がるほどのものでした。設計したのは何と旦那である謙次本人だったのです。建築好きが嵩じて、自分のために自分の知識と資金を惜しまずに投入した結果、このような瀟洒な建物が出来上がったのであります。大正デモクラシーの時代が、フランス文化のエッセンスを内包していたとするなら、震災後から昭和の初めに掛けては、ジャズに代表されるアメリカのモダニズムが銀座を覆った時代でした。そのモダニズムが広まり始めた昭和2年、その流れに掉さすようにフランスの風と香りを結集したバー《ボルドー》が銀座の地に誕生したのです。  建物の詳細を見てまいりましょう。宮大工の手により釘を使わずに建てられた石造りの2階建ての洋館は緑の蔦で覆われています。銀座に夜の帳が下りる午後6時きっかりに入口脇の小さな赤いランタンに灯がともります。重厚な石のアーチで囲まれた重い木の扉はヨーロッパにある中世の館に入るような気持ちになります。粗い白壁に、焦茶の柱、大きな梁、手すりが縦横に交錯する内装、床を数段上げたコーナー、左奥の壁には第1回十字軍が掲げたといわれる紺地に赤い十字の大きな古い旗が飾られ(下の写真の左中央)、その下にはひときわ存在感のある石造りの暖炉が鎮座しております。吹き抜けの2階へつづく階段、磨き込まれた柱をアール・デコ調のシャンデリアの光が柔らかく照らしています。2階吹き抜けに架けた橋のような通路は、「英国チューダー様式をベースにしているが、そこには奥田謙次による自分好みの遊びが沢山入っている」と高名な建築家も指摘し絶賛しております。調度品はフランス中心の舶来品や日本郵船の豪華客船で使われていたものを、謙次は金に糸目をつけずに買い付けたようです。美しいテーブルもイスも照明灯も窓の形さえもひとつひとつのデザインが違うという凝りようです。  実は、私がバー《ボルドー》に行くようになったきっかけは、15歳年上の今は亡き長兄の言葉でした。「三郎、東京へ行ったら、銀座8丁目のバー《ボルドー》を訪ねろよ」と。私が関西から初めて東京の丸の内本社に転勤が決まった30歳を超えた時、大阪在住の長兄はそう繰り返したのでした。その時、私にとって《ボルドー》という響きは、何という夢に溢れた魅力的な名だろうと思ったものでした。このバー《ボルドー》こそが定年前にボルドー第2大学醸造学部に留学する潜在的な原点になったのかもしれないと、この頃思うようになりました。  私事に亘って恐縮ですが、長兄は欧米文化に多分にかぶれていました。というのも兄は高校卒業後アメリカのコーネル大学に留学が決まっておりました。その入学許可証が大学から送られてきたのですが、戦後の諸事情により留学を断念せざるを得ない状況になってしまい残念無念であったようです。兄の部屋の本棚は洋書で溢れ、蓄音機で輸入盤SPレコードのジャズをよく聴いていました。当時リグレーのガムやハーシーをはじめ珍しいチョコレートや希少なワイン・ウイスキー・コニャック・リキュールをよく持って帰ってきましたので、語学力を生かして進駐軍に出入りしていたのかもしれません。兄は当時東京でも珍しかった大きなクリスマスツリーを毎年玄関に飾っていました。アメリカを偲んでいたのでしょうか。近所の子供たちが大勢見に来ていたことを憶えています。その兄が海外雄飛への夢を漸く社会人になってから実現しました。40歳になる前に単身スイスに乗り込んで、日本でも有数の大手会社と競い合ってスイス企業との合弁会社の設立に漕ぎつけ、大阪の御堂筋に本社ビルを構え、大阪・和歌山に工場をつくって、死ぬ直前までスイス―大阪間を頻繁に行き来して第一線の経営者として活躍しておりました。兄は青年時代から抱いていた海外への夢を叶えることができてさぞ本望であったことと思います。 私事に亘って恐縮ですが、長兄は欧米文化に多分にかぶれていました。というのも兄は高校卒業後アメリカのコーネル大学に留学が決まっておりました。その入学許可証が大学から送られてきたのですが、戦後の諸事情により留学を断念せざるを得ない状況になってしまい残念無念であったようです。兄の部屋の本棚は洋書で溢れ、蓄音機で輸入盤SPレコードのジャズをよく聴いていました。当時リグレーのガムやハーシーをはじめ珍しいチョコレートや希少なワイン・ウイスキー・コニャック・リキュールをよく持って帰ってきましたので、語学力を生かして進駐軍に出入りしていたのかもしれません。兄は当時東京でも珍しかった大きなクリスマスツリーを毎年玄関に飾っていました。アメリカを偲んでいたのでしょうか。近所の子供たちが大勢見に来ていたことを憶えています。その兄が海外雄飛への夢を漸く社会人になってから実現しました。40歳になる前に単身スイスに乗り込んで、日本でも有数の大手会社と競い合ってスイス企業との合弁会社の設立に漕ぎつけ、大阪の御堂筋に本社ビルを構え、大阪・和歌山に工場をつくって、死ぬ直前までスイス―大阪間を頻繁に行き来して第一線の経営者として活躍しておりました。兄は青年時代から抱いていた海外への夢を叶えることができてさぞ本望であったことと思います。

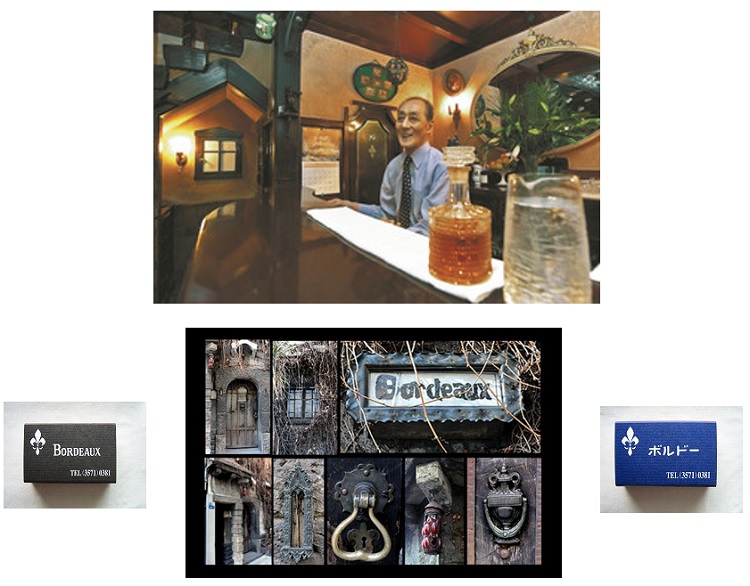

ただ、その兄が若い頃に当時会員制であったバー《ボルドー》へどうやって入れたのか、恐らく銀座好きの父のあとに付いていったのか、それとも会員の誰かに連れて行ってもらったのでしょう。そして時にはツイードのジャケットにギャバジンのズボンを穿いて、楚々とした美人を連れて得意げに颯爽と《ボルドー》の扉を開けたのかもしれません。 私が初めてバー《ボルドー》を訪ねた時、  重厚な扉の前に立ち一瞬逡巡しましたが、思い切ってハンマー式のドア・ノブを回しても開かずに少し焦りました。するとガチャガチャと音がして内側から女性が開けてくれました。こうすれば簡単に開けられますよと。薄暗い店内に入ると、そこは異次元の世界が広がっていました。先ずは正面奥の、そこだけは別誂えのように組み込んだスタンディング式のバーカウンターです。白シャツに蝶ネクタイ姿の歌舞伎役者のような方(3代目オーナーの新沼良一さんでした)が小腰をかがめた柔らかい物腰で、「いらっしゃいませ」と声を掛けていただき、漸く安堵しました。4人も寄りつけばいっぱいになるような、アール・ヌーボー風に柔らかくカーブする典雅な小カウンターはワインレッドの木艶が美しい。 重厚な扉の前に立ち一瞬逡巡しましたが、思い切ってハンマー式のドア・ノブを回しても開かずに少し焦りました。するとガチャガチャと音がして内側から女性が開けてくれました。こうすれば簡単に開けられますよと。薄暗い店内に入ると、そこは異次元の世界が広がっていました。先ずは正面奥の、そこだけは別誂えのように組み込んだスタンディング式のバーカウンターです。白シャツに蝶ネクタイ姿の歌舞伎役者のような方(3代目オーナーの新沼良一さんでした)が小腰をかがめた柔らかい物腰で、「いらっしゃいませ」と声を掛けていただき、漸く安堵しました。4人も寄りつけばいっぱいになるような、アール・ヌーボー風に柔らかくカーブする典雅な小カウンターはワインレッドの木艶が美しい。

既に立派な紳士が悠然とカクテルを飲んでいました。私は「マティーニ」と上擦った声でバーテンダーにオーダーしました。暫くすると隣の紳士が親切にいろいろ語り掛けてくれました。初めてで興奮していたのか、その時どういう会話が交わされたかは定かでないのですが、件の紳士は30分もすると「どうぞごゆっくり、お先に」と言って出て行かれたことだけは覚えております。あとで聞くと銀座の某百貨店の会長さんとか。成る程ここは立派な紳士が来るところで、私のような若輩者は場違いかもと思ったものです。それに常連客がこのカウンターで、真鍮の足掛けにそっと足を乗せて2,3杯飲んでさっと引き上げるのが通の飲み方であることも分りました。知らないとは怖いものなしで、初めてなのに堂々と常連客の集うカウンターで飲んだのですから天晴れといえば天晴れです。実は、テーブル席に着くと値段が高くなるので、サラリーマンの私はプライベートで、カウンターで飲むのを常としていました。それもしょっちゅうは来られないので、偶に訪ねたものです。時折隣り合わせた銀座の老舗の旦那衆も親切でとても居心地が良かったです。ある時、新沼さんがカウンター内の棚に置かれていたフランス製の羽根のように軽い、綺麗な模様が刻まれたグラスを手に取って触らせてくれたのも良き思い出です(下の写真の右端飾り棚の6つのグラス)。 既に立派な紳士が悠然とカクテルを飲んでいました。私は「マティーニ」と上擦った声でバーテンダーにオーダーしました。暫くすると隣の紳士が親切にいろいろ語り掛けてくれました。初めてで興奮していたのか、その時どういう会話が交わされたかは定かでないのですが、件の紳士は30分もすると「どうぞごゆっくり、お先に」と言って出て行かれたことだけは覚えております。あとで聞くと銀座の某百貨店の会長さんとか。成る程ここは立派な紳士が来るところで、私のような若輩者は場違いかもと思ったものです。それに常連客がこのカウンターで、真鍮の足掛けにそっと足を乗せて2,3杯飲んでさっと引き上げるのが通の飲み方であることも分りました。知らないとは怖いものなしで、初めてなのに堂々と常連客の集うカウンターで飲んだのですから天晴れといえば天晴れです。実は、テーブル席に着くと値段が高くなるので、サラリーマンの私はプライベートで、カウンターで飲むのを常としていました。それもしょっちゅうは来られないので、偶に訪ねたものです。時折隣り合わせた銀座の老舗の旦那衆も親切でとても居心地が良かったです。ある時、新沼さんがカウンター内の棚に置かれていたフランス製の羽根のように軽い、綺麗な模様が刻まれたグラスを手に取って触らせてくれたのも良き思い出です(下の写真の右端飾り棚の6つのグラス)。

BGMのない空間。時にはざわめきが木霊し、時には石の床を叩く靴音が響き、カウンターで発する微かなグラスや氷の音、それが心地よいBGMになって空間を満たしていました。行くたびに違った雰囲気が楽しめる、私にとってはまさに隠れ家そのものでした。  ある時カウンターが満席で、2階のテーブル席に上がらざるを得なかったのですが、偶々運よく2代目のオーナーであった藤澤ヨシ子さん(新沼さんのお姉様。  創業者きみさんは伯母様)がいらっしゃいました。当時2階のドアの奥に住んでおられたのです。そのお姉様から貴重なお話を拝聴することができたのは誠に幸運でした。ヨシ子さんが覚えているのは、このバーに山本五十六連合艦隊司令長官をはじめ米内光政首相、犬養毅首相、三菱財閥の岩崎恒弥など軍人や政財界の大物、そして華族など錚々たる人物が足しげく通っていたこと。そして外国大使館の大使ご夫妻が時に立ち寄って、パイプをくゆらせながら革表紙の洋書などを読んでいたこと。兎に角、深閑としていたそうです。戦後は逸早く進駐軍の将校倶楽部として接収された時もあり、当時では珍しい大きな製氷が毎朝店の前に2つ置かれていましたと。吉田茂の側近として連合国軍総司令部(GHQ)と渡り合った白洲次郎が暖炉の前の席を指定席にしていたこと。そして、2階の階段に上る手摺には本物のミミズクがいたといいます。チューダー様式の建物にミミズクはよく似合ったことでしょう。でも、じっとしているだけで、面白くも何ともなかったようです。客がタバコの火を近づけると漸く反応するくらい。でもさぞかし素敵な光景だったことでしょう。建築家の丹下健三も大学院生時代からの常連客の一人で、戦前、まだ少女時代のヨシ子さんを資生堂パーラーへ連れて行ってくれたりしたという。私の好きな作家、山口瞳もよく通ったことが著書に出てきます。 創業者きみさんは伯母様)がいらっしゃいました。当時2階のドアの奥に住んでおられたのです。そのお姉様から貴重なお話を拝聴することができたのは誠に幸運でした。ヨシ子さんが覚えているのは、このバーに山本五十六連合艦隊司令長官をはじめ米内光政首相、犬養毅首相、三菱財閥の岩崎恒弥など軍人や政財界の大物、そして華族など錚々たる人物が足しげく通っていたこと。そして外国大使館の大使ご夫妻が時に立ち寄って、パイプをくゆらせながら革表紙の洋書などを読んでいたこと。兎に角、深閑としていたそうです。戦後は逸早く進駐軍の将校倶楽部として接収された時もあり、当時では珍しい大きな製氷が毎朝店の前に2つ置かれていましたと。吉田茂の側近として連合国軍総司令部(GHQ)と渡り合った白洲次郎が暖炉の前の席を指定席にしていたこと。そして、2階の階段に上る手摺には本物のミミズクがいたといいます。チューダー様式の建物にミミズクはよく似合ったことでしょう。でも、じっとしているだけで、面白くも何ともなかったようです。客がタバコの火を近づけると漸く反応するくらい。でもさぞかし素敵な光景だったことでしょう。建築家の丹下健三も大学院生時代からの常連客の一人で、戦前、まだ少女時代のヨシ子さんを資生堂パーラーへ連れて行ってくれたりしたという。私の好きな作家、山口瞳もよく通ったことが著書に出てきます。

そしてその時、ヨシ子さんから特別に昭和2年開店当初の貴重なメニュー『和洋酒目録ボルドー』を見せていただき大いに感激しました。当時はまだ物珍しかったであろうフランス・ボルドー地方の銘酒中の銘酒、<シャトー・イケーム>、<シャトー・ラツール>、<シャトー・ラフヰット>、<シャトー・マルゴー>といったワイン名がリストに載っているじゃありませんか。それも壱杯(グラス)売りには吃驚してしまいました。グラス売りができるほど、これらの銘醸ワインが日常的に飲まれていたということでしょうか。これが店名《ボルドー》の由来なのかどうか、今となってはその真偽のほどは分かりません。もう少し詳しくお聞きしておけば良かったと悔やまれます。 恐れ多いことですが、酒場とは通ってきた客の歴史に自分も加わる場所です。そこに老舗バーの価値があるように思うのです。日本の、そして銀座のバーの歴史を背負うバー《ボルドー》の栄光の末席に私のような者も連なることができたことを大変幸せに思います。  リタイアしてからはすっかり遠のいてしまい、ボルドーから帰国して何年か振りに訪ねたのですが、新沼さんは私のことをちゃんと覚えておいてくださり感激しました。ところが、昨年11月に一通の手紙が届き、12月22日をもって閉店するとのことに大きな衝撃を受けました。それからは名残惜しく《ボルドー》を3度ほど訪ねました。オーナーの新沼さんは83歳になられ、「3年前に緑内障で視力を失い、昨年夏に腹腔手術を行ってから店をやっていく気力が急速に失せてしまいました。でも銀座の街の文化だけは失わないで欲しいと願っております」と、しみじみと語っておられました。長い間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。 リタイアしてからはすっかり遠のいてしまい、ボルドーから帰国して何年か振りに訪ねたのですが、新沼さんは私のことをちゃんと覚えておいてくださり感激しました。ところが、昨年11月に一通の手紙が届き、12月22日をもって閉店するとのことに大きな衝撃を受けました。それからは名残惜しく《ボルドー》を3度ほど訪ねました。オーナーの新沼さんは83歳になられ、「3年前に緑内障で視力を失い、昨年夏に腹腔手術を行ってから店をやっていく気力が急速に失せてしまいました。でも銀座の街の文化だけは失わないで欲しいと願っております」と、しみじみと語っておられました。長い間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。

何故かここで美味いマティーニを独り傾けていると、いろいろなことが思い出され、自分自身の小さな人生も「幸せだ」と思えてくるような不思議なバー、それが《ボルドー》だったのです。そんな老舗のバーが灯を消してしまいました。新聞等で報道されたこともあって、12月中は閉店を惜しむ人たちが大勢押しかけて連日お店の前に列をなしておりました。12月20日には最後の《ボルドー》の姿を妻にも見せたくて連れて行き、新沼さんとお別れをしてきました。この銀座の文化的遺産、歴史的建築物のバー《ボルドー》が本当に消えてしまったのか・・・、銀座からバー文化を発信しつづけた《ボルドー》の終焉、嗚呼哀哉。さようなら、新沼さん、バー《ボルドー》!  追記 今年もボルドーのアレクサンドル・ド・リュル・サリュース伯爵をはじめシャトーの各オーナーや友人たちから新年のご挨拶状が届き、彼らとの友情を深めることができたことを喜んでいます。麗しいステファニー・プラッツ夫人(ご主人は有名な<シャトー・コス・デストゥルネル>の総支配人でしたが、現在はLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)社のワイン部門のCEOとして世界中で活躍しています)からは、LVMH社のユニークな横長の厚手のカードにびっしりと自筆で近況を綴ったご挨拶状をいただきました。プラッツご夫妻とは2000年に東京でお会いして以来17年も手紙のやり取りがつづいており、今では長年の友のような親近感を覚えます。嬉しいことです。 嗚呼、ボルドーは何もかも懐かしい!ラ・ガロンヌの精が、「バー《ボルドー》はなくなってしまったが、あなたの第2の故郷ボルドーはいつでも帰りを待っていますよ」と誘(いざな)っているような気がしてきました・・・。  |