|

懐かしい神戸の街(1)

|

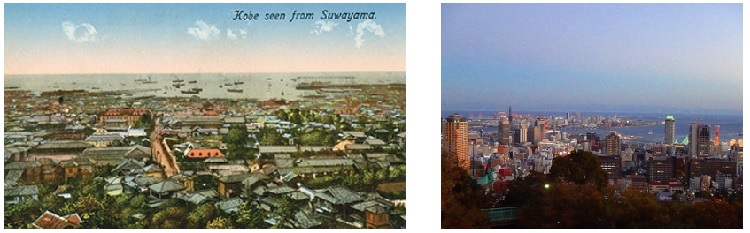

前回、神戸・布引のバー《アカデミー》をご案内しましたが、そこに登場した白漆喰の壁画を描いた一人である竹中郁(詩人、1904-1982)の著書を思い出し、本棚を探し回って漸く見つけ出したのが随筆集『私のびっくり箱』(没後1985年に編纂)でした。その中の一篇「わが神戸 金星台」にはこう書いてありました。「この神戸が好きで動かないのは、私一人だけではない。私の中学生の時代からの相棒の、画家の小磯良平がそうだ。東は西宮から西は須磨の浦一の谷の合戦場あたりへまでつづく六甲山系の、前は大阪湾を一望にみはるかし、紀伊水道や淡路島を指呼できる風土。山の水は清く冷たく、しかもおいしく、山海の獲ものは鮮しく、水害以外は災害なしとくると、誰しもがこの地に腰を据えたくなろうというものだ。(中略)ここ(金星台:諏訪山にある展望台。明治7年にここでフランス人ヤンセンが金星を観察したことから命名された。筆者註)からの眺望は低い丘にかかわらず、眺望の角度が広く、東にも南にも西にも広がり伸びる町並みを見てとれる」と、神戸の美しい風景を讃えています。そして陳舜臣(1924-2015)も『神戸というまち』(1965年刊)で同じく「金星台」からの眺望について詳しく述べていますが、1995年1月17日の阪神・淡路大震災の直後の改訂版には次のように一章を付け加えています。「神戸には1938年大水害があり、1945年には大空襲があった。水と火の大災害だ。そして1995年に大震災、谷崎潤一郎は関東大震災があったので地震がないという神戸に転居してきたというが、1995年にはいなくて良かった」と。阪神・淡路大震災は現代都市を直撃した類のない災害で、多くの尊い命が奪われたことはいまだ記憶に新しい。その日テレビで見たもの凄い光景は誠にショッキングでありました。私たちはあの時のことを忘れてはならないでしょう。

さて、私にとって神戸とは若きサラリーマン時代の一時期を過ごしたノスタルジックな街であります。神戸と大阪の間にはご存知の通り、JR、阪神、阪急という三本の鉄道が平行に走っています。山手の阪急電車に乗り、夕暮れ時に製作所のあった「塚口」を出ると、直ぐに広大な川原と緑の堤防がつづく武庫川を渡ります。その松並木の上にぽっかりと浮かぶ丸い丘が甲山(かぶとやま)、背後に夕陽を浴びて輝く山並みが六甲山系です。その六甲の山々の美しい稜線と瀬戸内海の穏やかな海に囲まれて、四季折々の豊かな表情を見せてくれるのが神戸でありました。 神戸は横浜とよく比較されますが、風景的に横浜との大きな違いは、このように神戸には海だけでなく直ぐ背景に山があることでしょう。  それと、何となく横浜はアメリカ的であり、神戸はヨーロッパ的のようにも思います。そのエキゾチックさの相違は、この二つの港町に住んでいた外国人の違いにもよるのかもしれません。政治的な用務で日本に住んだ外国人の多い横浜に対して、土地の人々と直接の関わり合いをもった商い目的の外国人が多かった神戸。このことが、両市の性格に何らかの影響を与えたような気もいたします。慶應3年(1868年)12月、兵庫(神戸)開港を待ちかねたようにやってきた英国人ハンターやハンセン、六甲の自然を開いて今日あらしめたアーサー・H・グルーム等、神戸を故郷として生きた外国人たちによって、神戸の街がもつに至った個性は、もう一つの異人街ヨコハマのそれとは一味違った色彩を醸していたように感じます。それは神戸で成功した外国人の店が多いことからも分かります。白系ロシア人のモロゾフによるチョコレートで有名な<コスモポリタン>をはじめバウムクーヘンの<ユーハイム>、美味しいパンの<フロインドリーブ>等々。 それと、何となく横浜はアメリカ的であり、神戸はヨーロッパ的のようにも思います。そのエキゾチックさの相違は、この二つの港町に住んでいた外国人の違いにもよるのかもしれません。政治的な用務で日本に住んだ外国人の多い横浜に対して、土地の人々と直接の関わり合いをもった商い目的の外国人が多かった神戸。このことが、両市の性格に何らかの影響を与えたような気もいたします。慶應3年(1868年)12月、兵庫(神戸)開港を待ちかねたようにやってきた英国人ハンターやハンセン、六甲の自然を開いて今日あらしめたアーサー・H・グルーム等、神戸を故郷として生きた外国人たちによって、神戸の街がもつに至った個性は、もう一つの異人街ヨコハマのそれとは一味違った色彩を醸していたように感じます。それは神戸で成功した外国人の店が多いことからも分かります。白系ロシア人のモロゾフによるチョコレートで有名な<コスモポリタン>をはじめバウムクーヘンの<ユーハイム>、美味しいパンの<フロインドリーブ>等々。

折角、「懐かしのバー物語」で神戸までやって来たので、これから当時私がよく通った思い出の街や店をご案内していきたいと思います。先ずは、私が神戸の中で一番気に入った通りは「トアロード」です。六甲山麓から北野町、山本通り、中山手通り、下山手通り、北長狭通り、三宮通りと、六つの通りを縦断する坂道です。当初、「トアロード」は兵庫(神戸)開港に伴い、外国人居留地と居留外国人の住宅地を結ぶ目的で開通し発展していきました。  東京から初めて「トアロード」を訪れた時、如何にも神戸らしいエキゾチックさに魅せられました。婚約時代に二人でよく歩いた道でもありました。「トアロード」は神戸大丸の東から山手へゆるく上る道で、百日紅(さるすべり)の並木と洒落た店が建ち並び、神戸らしいあかぬけのした街でした。そして教会、オフィス、住宅もところどころに見られる大人の街、優雅なショッピング街でありました。当時はオランダの木靴の並んだおしゃれな店や、婦人帽子専門店のマキシンや、ユダヤ人の宝石店や、中国服の専門店等が並び、ショッピングの通りというよりは、お天気のいい日や爽やかな夕方に散策を楽しみつつ、ついでに買い物をしていくという街の印象が強く残っています。 東京から初めて「トアロード」を訪れた時、如何にも神戸らしいエキゾチックさに魅せられました。婚約時代に二人でよく歩いた道でもありました。「トアロード」は神戸大丸の東から山手へゆるく上る道で、百日紅(さるすべり)の並木と洒落た店が建ち並び、神戸らしいあかぬけのした街でした。そして教会、オフィス、住宅もところどころに見られる大人の街、優雅なショッピング街でありました。当時はオランダの木靴の並んだおしゃれな店や、婦人帽子専門店のマキシンや、ユダヤ人の宝石店や、中国服の専門店等が並び、ショッピングの通りというよりは、お天気のいい日や爽やかな夕方に散策を楽しみつつ、ついでに買い物をしていくという街の印象が強く残っています。

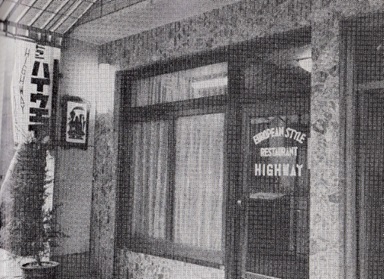

ところで、聴き慣れない「トアロード」の“トア(Tor)”の意味を巡っては諸説ありますが、陳舜臣は「ドイツ語で「門」を意味する“Tor”が語源だとか」と書いています。日本語説は、“Tor”は「東亜」であるとする。その根拠は、当時トアホテルが<東亜ホテル>という名称を積極的に用いていたからと。英語説は、トアは六甲山の「岩山」を意味する“Tor”に由来すると。そして、ドイツ語説は陳舜臣のいう「門」で、この説によると“トア(Tor)”という語は神戸を日本の世界への門戸と捉える意味が込められているとか、諸説紛々であります。 その「トアロード」の道の東側に<ハイウエイ>という一軒のレストランがありました。昭和7年(1932年)開業のこの店は谷崎潤一郎が名付け親らしい。神戸には谷崎潤一郎にまつわるバーや食べもの店の“名所旧跡”が多いのです。  マッチの図柄は小出楢重の作。20代半ばの安サラリーマンにはちょっと敷居が高かったですが、当時、この店を訪れた様子を「食べ歩き帖」にマッチ箱を貼って記していました。そこには「婚約時代の思い出の店。大好きなトアロードをちょっと上がったところにある。人の良さそうなシェフがメモを片手に「今日はオマール海老の美味しいのが入っておりますよ」と言った具合にいろいろ相談しながら決めていく。なかなか感じの良い店だ。婚約時代のこともあり、ついついエエ格好していろいろオーダーしてしまい、高い支払いとなり冷や汗をかいた。店の雰囲気良し。料理も美味なり。外国人客多し。女房曰く「あの時のあなたは大分あがっていたのか、ナイフ、フォークさばきがぎこちなかったわよ」と。「もっともである」。兎に角、楽しい思い出の店であった」と記している。オマール海老等に合わせてグラスワインぐらいは飲んだと思うのだが、ワインのことは何も書いていないのが不思議だ。 マッチの図柄は小出楢重の作。20代半ばの安サラリーマンにはちょっと敷居が高かったですが、当時、この店を訪れた様子を「食べ歩き帖」にマッチ箱を貼って記していました。そこには「婚約時代の思い出の店。大好きなトアロードをちょっと上がったところにある。人の良さそうなシェフがメモを片手に「今日はオマール海老の美味しいのが入っておりますよ」と言った具合にいろいろ相談しながら決めていく。なかなか感じの良い店だ。婚約時代のこともあり、ついついエエ格好していろいろオーダーしてしまい、高い支払いとなり冷や汗をかいた。店の雰囲気良し。料理も美味なり。外国人客多し。女房曰く「あの時のあなたは大分あがっていたのか、ナイフ、フォークさばきがぎこちなかったわよ」と。「もっともである」。兎に角、楽しい思い出の店であった」と記している。オマール海老等に合わせてグラスワインぐらいは飲んだと思うのだが、ワインのことは何も書いていないのが不思議だ。

食通の古川緑波は『ロッパの悲食記』(1959年刊)で、<ハイウエイ>のことをこう綴っています。「ユーハイムを出て少し行くと、ハイウエイがある。これは戦前からのレストランで、もとの場所とはちょっと違うが、すぐ近くで開店。また最近、北長狭通りへ移った。きちんとした、正道の西洋料理店。戦時は大東グリルという名に改めた。大東亜の大東かと思ったら、主人の名が大東だった。それも、昔のハイウエイを名乗って再開。やっぱり、折り目正しいサーヴィスで、柾目の通ったものを食わせる。最近行って、ビフテキを食ったが、結構なものだった」と。  この店の2代目店主は、かつて日本郵船でアメリカ航路の「浅間丸」でコックをしていた大東八郎で、ニューヨーク仕込みの行き届いたサーヴィスと素材を生かした料理で「ハイウエイ」を、神戸を代表する名店にしました。初代店主の大東正信は谷崎潤一郎の小説『細雪』の四女妙子の恋人のモデルになったそうです。慶応3年の開港がなければ神戸の繁栄はなく、神戸の繁栄がなければ日本郵船は神戸になく、関東大震災がなければ谷崎潤一郎は関西にいなく、谷崎潤一郎が初代店主と知り合いでなければ「ハイウエイ」という名の店はない・・・。歴史の偶然は必然の絡まりのように奇なる運命の軌跡を描くという面白さがあります。<ハイウエイ>は震災後に「トアロード」を離れ転々としましたが、2010年に惜しまれつつ閉店してしまいました。思い出の店がまたひとつなくなってしまい寂しい限りです。 この店の2代目店主は、かつて日本郵船でアメリカ航路の「浅間丸」でコックをしていた大東八郎で、ニューヨーク仕込みの行き届いたサーヴィスと素材を生かした料理で「ハイウエイ」を、神戸を代表する名店にしました。初代店主の大東正信は谷崎潤一郎の小説『細雪』の四女妙子の恋人のモデルになったそうです。慶応3年の開港がなければ神戸の繁栄はなく、神戸の繁栄がなければ日本郵船は神戸になく、関東大震災がなければ谷崎潤一郎は関西にいなく、谷崎潤一郎が初代店主と知り合いでなければ「ハイウエイ」という名の店はない・・・。歴史の偶然は必然の絡まりのように奇なる運命の軌跡を描くという面白さがあります。<ハイウエイ>は震災後に「トアロード」を離れ転々としましたが、2010年に惜しまれつつ閉店してしまいました。思い出の店がまたひとつなくなってしまい寂しい限りです。

私事に亘って恐縮ですが、この「トアロード」には私たちにとってもう一つ思い出の店があります。神戸は日本の洋家具発祥の地です。そこには神戸開港当時、外国人居留地に入ってきたヨーロッパ式家具の修理と模倣からはじまったという神戸洋家具の歴史があります。実は、妻が嫁入り道具として持参した洋服ダンス、和ダンス、猫足のチェスト、三面鏡は、妻のデザインで、「トアロード」にある<伊藤家具店>(昭和元年(1926年)創業)に特注で作ってもらったものでした。洋家具彫刻職人により自慢の“珠彫り”をはじめ手掘り彫刻が随所に施してあります。神戸港に出入りする外国船の家具から生まれ育ち、神戸のセンスと技術を取り入れた手彫り、手づくりの良さを実感できる家具になりました。樟の無垢板の香りが漂うシックなムードを醸す家具で、妻も私も気に入っています。彼是50年近くを経て一段と味わい深いものになってきました。神戸家具職人の腕の良さを感じます。この店は「トアロード」で今なお頑張っております。 私事に亘って恐縮ですが、この「トアロード」には私たちにとってもう一つ思い出の店があります。神戸は日本の洋家具発祥の地です。そこには神戸開港当時、外国人居留地に入ってきたヨーロッパ式家具の修理と模倣からはじまったという神戸洋家具の歴史があります。実は、妻が嫁入り道具として持参した洋服ダンス、和ダンス、猫足のチェスト、三面鏡は、妻のデザインで、「トアロード」にある<伊藤家具店>(昭和元年(1926年)創業)に特注で作ってもらったものでした。洋家具彫刻職人により自慢の“珠彫り”をはじめ手掘り彫刻が随所に施してあります。神戸港に出入りする外国船の家具から生まれ育ち、神戸のセンスと技術を取り入れた手彫り、手づくりの良さを実感できる家具になりました。樟の無垢板の香りが漂うシックなムードを醸す家具で、妻も私も気に入っています。彼是50年近くを経て一段と味わい深いものになってきました。神戸家具職人の腕の良さを感じます。この店は「トアロード」で今なお頑張っております。

それから、わが家に客人が訪ねてくるたびに中山手の<フロインドリーブ>までパンを買いに行き、  そして「トアロード」に立ち寄って、洋風惣菜の<デリカテッセン>を覗いたものです。店いっぱいに、ソーセージ、ハム、チーズ、燻製品、スズコの粕漬、ヒズ(鮭の軟骨)の瓶詰など、この店特有の食品類が置かれており、食いしん坊の私には、それらは、まるで宝石箱を覆えしたように目に映りました。当時、店の奥に小さなスタンドがあり、美味しいサンドイッチが食べられました。勿論、香り高いコーヒーも。お手のもののハムやスモークサーモン、ローストビーフ、レバーパテなどのサンドイッチがカゴ皿に盛ってピクルスを添えて出てきます。そして、この店の代表食品といえばスモークサーモンでしょう。正に絶品でした。<デリカテッセン>はその名の如く、神戸の味を高めた逸品が揃っていたように思います。 そして「トアロード」に立ち寄って、洋風惣菜の<デリカテッセン>を覗いたものです。店いっぱいに、ソーセージ、ハム、チーズ、燻製品、スズコの粕漬、ヒズ(鮭の軟骨)の瓶詰など、この店特有の食品類が置かれており、食いしん坊の私には、それらは、まるで宝石箱を覆えしたように目に映りました。当時、店の奥に小さなスタンドがあり、美味しいサンドイッチが食べられました。勿論、香り高いコーヒーも。お手のもののハムやスモークサーモン、ローストビーフ、レバーパテなどのサンドイッチがカゴ皿に盛ってピクルスを添えて出てきます。そして、この店の代表食品といえばスモークサーモンでしょう。正に絶品でした。<デリカテッセン>はその名の如く、神戸の味を高めた逸品が揃っていたように思います。

大好きな「トアロード」のご案内だけで紙数が尽きてしまいました。次回も引き続き神戸の懐かしい店について語っていきたいと思います。 付記 実に興味ある本に出合いましたのでご紹介させていただきます。それは國分功一郎著『中動態の世界―意志と責任の考古学』(2017年4月、医学書院刊)です。この本は古典ギリシア語を学ぶ者にとって必読の書でありますが、  本書の「中動態」という語にとっつきにくさを覚えて読まない人がいたら、それはとても勿体ないことだと思います。この「中動態」の語を初めて目にする人をも惹きつける、極めて質の高い“知”のミステリーを読んでいるような気分にさせてくれるからです。より多くの方々にこの本を手に取っていただくことをお奨めいたします。 本書の「中動態」という語にとっつきにくさを覚えて読まない人がいたら、それはとても勿体ないことだと思います。この「中動態」の語を初めて目にする人をも惹きつける、極めて質の高い“知”のミステリーを読んでいるような気分にさせてくれるからです。より多くの方々にこの本を手に取っていただくことをお奨めいたします。

古典ギリシア語には「能動態(する)」でもない「受動態(される)」でもない、「する/される」では語ることのできない、その外側にある「中動態」(何かを行いつつ自分もその変化や影響の中にあるという状態。英語、仏語等の再帰的用法が似た機能を持っています)という態の世界があったのです。私は2年程前に古典ギリシア語の授業で、「中動態」という存在を初めて知った時には大変驚きました。かつて言語の中にあったのは、「能動態」と「受動態」の対立ではなくて、「能動態」と「中動態」の対立であったからです。「受動態」は「中動態」の派生から生まれたものに過ぎないといいます。本書は「中動態」という、今日では失われた文法上の態を追い求めながら、人間の存在そのものを問い直そうとしています。訪ねる先は古代ギリシア。著者はギリシア語最古の文法書の解説から「中動態」探しの旅を始め、言語学者や哲学者による人間の意志や責任そして行動に関する諸説を検討しながら哲学的言語探求は核心へと向かっていきます。そして、著者の専門分野である17世紀オランダの哲学者スピノザの「中動態と自由の哲学―スピノザ」の章で、本書は山場を迎えます。エピローグで、「たしかにわれわれは中動態の世界を生きているのだから、少しずつその世界を知ることはできる。そうして、少しずつだが自由に近づいていくことができる。これが中動態の世界を知ることで得られるわずかな希望である」と結びます。「中動態」から見える風景は、そんな新たな希望の糧になるような自由であり解放でありました。読み終えるのが惜しいと感じるほどで、美味なる銘醸ワインを味わった後のような爽やかな余韻にひたっている自分がそこにいました。同時に、ここまで言語を極めることのできる若き哲学者が日本にもいることに驚き、無性に嬉しくなりました。 |