|

奈良の思い出(2)― 東大寺「お水取り」

|

前回の「結解(けっけ)料理」とはもう一つ別の東大寺の貴重な夜を経験しました。それは皆様もよくご存知の「お水取り」(正式名:東大寺二月堂の「修二会(しゅにえ)」)の行事です。私は奈良にいる間、この時期に来訪された友人や親戚をお連れして「お水取り」を何度も見にまいりました。でも、今回は夜空を焦がすほどの迫力ある籠松明(かごたいまつ)と初めて二月堂の内部に入って外陣(げじん)と礼堂(らいどう)で、練行衆(れんぎょうしゅう)が難行苦行している様子をつぶさに見る機会を得たのです。これも「結解料理」と同様に、空海寺の先代森川住職のありがたいお計らいにより実現しました。 森川住職は如何にも奈良の名刹の住職といった感じの堂々たる御坊様で、  笑みを湛えた神々しいいいお顔をされておりました。毎月、父の月命日になりますと、奈良市雑司町から格好いいフレンチタイプのピスヘルメット(探検帽)を被ってスクーターに跨り、法衣をなびかせて学園前のわが家までやって来て読経をしてくださいました。読経が終わると小一時間ほど母とお茶を飲みながら世間話などをして帰って行かれます。母にとっては大きな心の慰めになったことでしょう。私も大学時代に帰省している時はその仲間に入れて貰いました。御真言を住職の後ろで聞いておりますと、その読経の声とリズム感がとても心地よく、自然と覚えてしまいました(光明真言:オン・アボキャ・ベイロシャノ・マカボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバリタヤ・ウン・・・)。そのことをお話しすると、次回に経本を頂いたりとすっかり親しくさせていただき、空海寺を何度もお訪ねし仏教に纏わるお話を聞かせてもらったり、東大寺とその周辺をご案内してもらったりと、帰省時のひとつの楽しみでもありました。 笑みを湛えた神々しいいいお顔をされておりました。毎月、父の月命日になりますと、奈良市雑司町から格好いいフレンチタイプのピスヘルメット(探検帽)を被ってスクーターに跨り、法衣をなびかせて学園前のわが家までやって来て読経をしてくださいました。読経が終わると小一時間ほど母とお茶を飲みながら世間話などをして帰って行かれます。母にとっては大きな心の慰めになったことでしょう。私も大学時代に帰省している時はその仲間に入れて貰いました。御真言を住職の後ろで聞いておりますと、その読経の声とリズム感がとても心地よく、自然と覚えてしまいました(光明真言:オン・アボキャ・ベイロシャノ・マカボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバリタヤ・ウン・・・)。そのことをお話しすると、次回に経本を頂いたりとすっかり親しくさせていただき、空海寺を何度もお訪ねし仏教に纏わるお話を聞かせてもらったり、東大寺とその周辺をご案内してもらったりと、帰省時のひとつの楽しみでもありました。

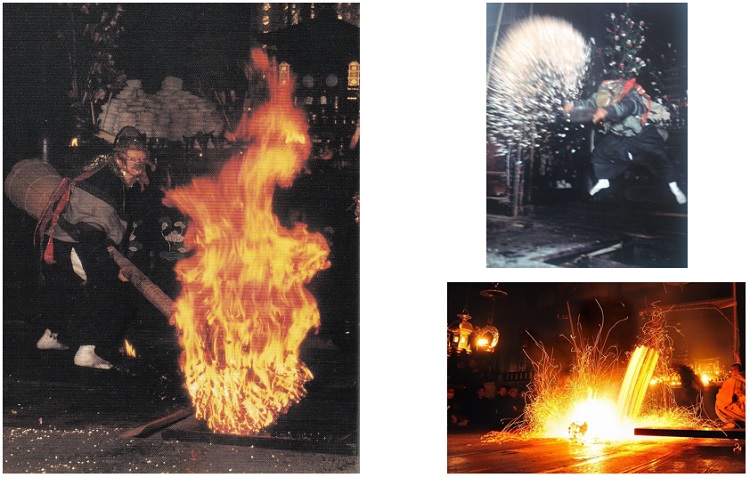

そして結婚した翌年、ご住職のご案内のもと、私ども夫婦は三月一日からはじまった「お水取り」の行法が頂点に達する十二日夜に、特別席でつぶさに拝見するという機会に恵まれました。「修二会」(旧暦二月に行われる法要)とは、天平勝宝4年(西暦752年)に東大寺の開山良弁僧正(ろうべんそうじょう、689-774)の高弟実忠和尚(じっちゅうかしょう、726-?)によって創められ、それ以降千二百五十年以上に亘って、この行法は一度も欠かされることなく行われて今に至っております。しかもその内容は殆ど変わってないということです。 関西では一般に、奈良の「お水取り」の行われる三月十二日前後には寒さがやって来るものと信じられていました。東京から奈良に越してきた当初は、「お水取り」だから寒いはずだとか、「お水取り」が近いから寒くなるだろうとか、そのような言い方をされていたことに余りピンときませんでした。でも、実際に「お水取り」前後には関西一帯に寒さがやって来たのには吃驚しました。その後は日一日と陽の光も違ってきて、長くためらっていた春は足早に近づいてくるのでした。まるで天地を仄青い明るさでつつみこむように。まさに“水取りや 瀬々のぬるみも 此日より”でした。 三月十二日の晩、二月堂下には既に夥しい人数が集まっておりました。先ずは、東大寺で最も古いお堂である三月堂(法華堂、国宝)でお茶を一服頂き、仏像を拝観しながら籠松明の出番を待つことになりました。深閑とした中に、数名の先客がおりました。堂内は左右に広がり、如何にも古式ゆかしい建物という雰囲気が伝わってまいります。本尊の「不空羂索観音像(ふくうけんじゃくかんのんぞう)」が、この堂の天平の群像のなかでもひときわ抜きん出て美しく、燈明だけの仄暗い堂内に微かな金色の輝きをみせて夢のように屹立していました。それを見つめる私たちの心の中に天平の微笑みを鮮やかに蘇らせてくれているようでした。脇侍の大きな「梵天像」や「帝釈天像」にも威圧されることなく、中央に位置して堂々と威厳を示しております。壇上の四方には「四天王像」が配置されています。塑像様式の「日光菩薩像」、「月光菩薩像」そして忿怒の形相をそなえた「執金剛像」と「金剛力士像」(二体)が控えます。「お水取り」の前に、天平文化の華やかなりし時の仏像を森川住職のご説明を受けながら拝むことができたのは誠に貴重な一時でした。これらの仏像は本堂と共にいずれも国宝です。三月堂はまさに美しい宝石箱でした。「結解(けっけ)料理」の時と同様、「風雅は寒きものなり」の言の如き、しんしんと冷え込む堂中で、燈明の醸し出す妖しい光が仏像の姿を大半闇に隠してしまっていましたが、言い知れぬ余情を催す幽玄な世界がそこに広がっておりました。ここでご案内いただいた森川住職とはお別れをしました。  籠松明の始まる時刻に合わせて、妻と私は僧侶に導かれて暗闇に大勢の人たちがひしめきあい、身動きもならぬ状態をかき分けて、竹矢来(たけやらい)に囲まれた一画に案内されました。ここからは崖を背負う高みに懸造(かけづくり、舞台造ともいう)の荘厳な二月堂の舞台の勾欄と深々とさし出された庇が一望に見上げられる絶好の位置です。庇の内側は神秘的に明るみ、堂のまわりの杉の木の間には数滴の星が輝いておりました。間もなく、籠松明が出るという囁きが周囲に起こりました。妻と私は寒さに震えながらも、わけもなく心が沸き立ち、これから十一本の大きな籠松明が十一名の練行衆によって次々に登廊に担ぎ上げられて入堂し、  二月堂の舞台の西北の角と南西の角で欄干から突き出して振り回されるのを、異様な思いで眺めつづけました。その丸太のような一本一本は青々と粉をふき、常の松明よりも更に一回り大きく、長さ七メートルほどの根付きの真竹の先に、籠目状に覆った、直径一メートルほどの枯れ杉葉の頭部が打ち込まれています。重さは六、七十キロになるという巨大な松明です。大松明は燃え上がり、火の玉となって火の粉を巻き上げ、闇の中に撒き散らしていきます。その度に、夥しい金砂子のような火の粉が頭上に降り、一帯はうなるような歓声に包まれて、興奮が最高潮に達するのです。正に火の祭であり、火の儀式であり、壮大な火の演出に酔い痴れる一時でありました。 二月堂の舞台の西北の角と南西の角で欄干から突き出して振り回されるのを、異様な思いで眺めつづけました。その丸太のような一本一本は青々と粉をふき、常の松明よりも更に一回り大きく、長さ七メートルほどの根付きの真竹の先に、籠目状に覆った、直径一メートルほどの枯れ杉葉の頭部が打ち込まれています。重さは六、七十キロになるという巨大な松明です。大松明は燃え上がり、火の玉となって火の粉を巻き上げ、闇の中に撒き散らしていきます。その度に、夥しい金砂子のような火の粉が頭上に降り、一帯はうなるような歓声に包まれて、興奮が最高潮に達するのです。正に火の祭であり、火の儀式であり、壮大な火の演出に酔い痴れる一時でありました。

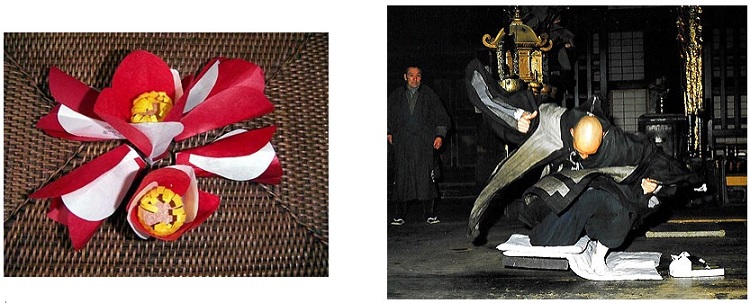

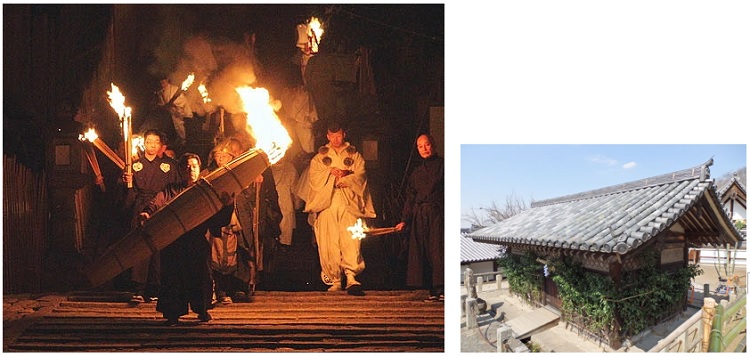

籠松明が終わろうとしている時に僧侶が再び来られて、これから堂内に上がって練行衆の修行の場をご案内しますが、女人禁制ですので、と申訳なさそうに妻に話しておりました。ということで、妻とはここで別れて、私一人がつい先ほど籠松明が担ぎ上げられていった登廊を上がって堂内に入り、そして外陣・礼堂へと案内されました。外陣は行法が行われている内陣の三方をめぐっている狭い廊下状の場所です。ここからは格子戸を通して、内陣の練行衆の一部を窺うことができます。と言っても、眼に入ってくるのは練行衆の上半身であったり、須弥壇(しゅみだん)の一部であったりして、内陣の全貌を眼に収めることはできません。しかも燈明の光だけで、内陣は薄暗い。しかし、須弥壇には本物の椿の花、造花の椿の花(この造花(二千個ほど)は練行衆のつくったもの)、南天の実で飾られており、そういうものが燈明の灯りに揺れて、妖しく、美しく見え隠れしていました。内陣と礼堂の間に垂れ下がっている白麻の戸張の上に内陣の練行衆たちの横からの動きが映っており、まるで廻り燈籠のようでした。練行衆たちは絶えず読経したり、  声明を唱えたりしていますが、体を動かす度に床を蹴る沓(差懸(さしかけ)と呼ばれる木の沓(くつ))の音がただならぬ烈しさで聞こえ、その沓の音は一つ、二つになったり、全部重なったりしています。この声と楽器の音しか聞こえずに、眼に映るのは影だけです。そして暫く経つと、その廻り燈籠に映る僧たちの姿は激しいテンポに移り、「走り」の行法に入りました。この時だけは沓(くつ)の音は消えています。練行衆は足袋はだしで駈足行動し、順々に礼堂に走り込んできて、五体板と呼ばれる板に向かい、体を打っている、というより体を叩きつけていると言った方がいいかもしれません。まさに荒行です。その度に厳しい音が堂内に響き渡ります。読経、声明そして鐘、法螺、鈴、馨(けい)、そこは松尾芭蕉の詠んだ“水取りや こもりの僧の 沓の音”の名句そのものでした。 声明を唱えたりしていますが、体を動かす度に床を蹴る沓(差懸(さしかけ)と呼ばれる木の沓(くつ))の音がただならぬ烈しさで聞こえ、その沓の音は一つ、二つになったり、全部重なったりしています。この声と楽器の音しか聞こえずに、眼に映るのは影だけです。そして暫く経つと、その廻り燈籠に映る僧たちの姿は激しいテンポに移り、「走り」の行法に入りました。この時だけは沓(くつ)の音は消えています。練行衆は足袋はだしで駈足行動し、順々に礼堂に走り込んできて、五体板と呼ばれる板に向かい、体を打っている、というより体を叩きつけていると言った方がいいかもしれません。まさに荒行です。その度に厳しい音が堂内に響き渡ります。読経、声明そして鐘、法螺、鈴、馨(けい)、そこは松尾芭蕉の詠んだ“水取りや こもりの僧の 沓の音”の名句そのものでした。

ここで私は珍しい光景を眼にしました。きちんとした服装をした英国人らしき紳士が、読経に合わせて経本を指で追っているのです。吃驚しました。余りに熱心に経本に向かっている、その姿につい見とれてしまいました。私は30分~40分ほど外陣に居たと思いますが、その間、外国の紳士はじっと練行衆の行法と交互に経本を見つめつづけておりました。とても印象深く、今でもその光景が思い浮かびます。 何といっても、「修二会」の行事の中心は、真夜中に行われる「お水取り」とそれに続く「達陀(だったん)」の行法でしょう。「お水取り」というのは、三月十二日の深夜(十三日の午前二時頃)に、二月堂の下にある閼伽井(あかい)の中の井戸に、練行衆のなかの咒師(しゅし)と呼ばれる僧を先頭とする七人の練行衆が閼伽水(香水(こうずい)ともいう)を汲みにいく行事のことです。この井戸の水は、伝説によると、天平の昔に若狭国(わかさのくに)の遠敷明神(おにゅうみょうじん)が、二月堂の「修二会」における諸神の勧請(かんじょう)に遅れたために、その詫びとして、遠敷川の神水を二月堂観音に捧げたものだということになっています。十三日未明に、咒師があかあかと松明に照らされながら、静々と本堂の左の石段を、閼伽桶を担いだ神人(じにん)と共に下がって井戸から神水を汲み上げ、二月堂に供えるのです。閼伽井の中の水を汲む作法は、咒師以外の人は、たとえ練行衆でも知ることができないほど神秘的な作法といわれております。  そして、「お水取り」が済んだ後に、愈々「達陀(だったん)」の行法が行われます。狭い内陣の床の上で、練行衆が夫々飛び上がって礼堂に向かって、燃え盛る大松明を法螺貝と錫杖の音のリズミカルな合奏の中でかざしては振り、振っては舞う、その乱舞はまさに行法中の圧巻でありました。堂の内外には異様なまでに神秘的な雰囲気が醸し出されると同時に、炎を持って廻る練行衆の顔を、炎の真赤な光が印象的に照らし出しておりました。松明の火は次第に激しく燃えさかり、最後に松明は礼堂めがけて投げ出されます。  十二日夜から十三日未明に掛けての「お水取り」の行事が全て終わったのは午前3時を過ぎていたかと思います。この間、私は練行衆の行法を只管見ているだけでしたが、それは実に濃密な美の世界でありました。この日の全ての行法が終わって、練行衆は下堂し、参詣宿所に入っていきますが、この深夜の下堂の情景もなかなかいいものです。童子が持つ小さな平松明に足もとを照らされながら、練行衆は小走りに八十何段かの長い登廊を今度は駆け下りてきます。その光景はとても静かで、どことなく淋しくもある火の移動でありました。  二月堂の「お水取り」は、素晴らしい音楽的構成をもった一大ドラマのように思うと同時に、この火の祭典は春を呼ぶ行事以外の何ものでもないと改めて強く感じました。東大寺における「文化」は、「お水取り(修二会)」によって決定的に代表されていることを実感できる貴重な一夜となりました。 二月堂という大劇場から解放されたあとの興奮と疲労が私の心をも静かに、そして少し淋しいものにしていました。私は当時自慢だった愛車スカイライン2000GTを駆って、まだ明けやらぬ奈良公園を通り抜け帰宅の途につきました。 追記 ワインの話からすっかり遠ざかって、何故今になって半世紀ほど前の思い出の一片を書きはじめる気になったのか。その根底にあった動機は薄らいでいく自分の記憶を保存したい、出来れば同時代の人たちと共有したい、そして若い人たちにも知ってもらいたいとの思いがあったからです。今や私にとって、ノスタルジーは生きるエネルギーのひとつであるように思えてきました。少しでも心情を分かち合えましたら嬉しい限りです。 この思い出を綴るにあたっておおいに役立ったのが、当時丹念に書いていた『日記帳』や『食べ歩き帖』でした。今更ながらノートに書きとめることの大切さを感じております。まるでプルーストの『失われた時を求めて』の紅茶に浸したマドレーヌのように、半世紀ほど前の記憶を次々と鮮やかに蘇らせてくれるからです。 ところで、今回の「お水取り」では視覚的な素晴らしさは勿論ですが、より鮮明に記憶に残っているのはむしろ聴覚の方でした。それは「お水取り」で練行衆の唱える声明(しょうみょう)の響きです。声明の美しさは、現在でも多くの人によって語られていますが、鎌倉時代(十三世紀)の頃にはこの声明が既に一定の評価を得ており、音楽としての立派な伝統が確立していたといわれています。これは行法の主体となる十一面悔過(けか)の経典の中の御仏(みほとけ)を讃えるものだけを抜き出してリズミカルに唱えられているのです。その節回しは、春の潮がそのためにゆったりと、こちらに引き寄せられてくるような気がしました。天平の音をそのまま今に伝えているといってもいいのでありましょう。素晴らしい声明に暫し聴き惚れてしまったことを懐かしく思い出します。今や東大寺「お水取り」の声明は二月堂だけでなく、国立劇場をはじめベルリン世界宗教音楽祭で公演され、海外でもすっかり有名になりました。(ご興味がおありのお方は「東大寺お水取りの声明」と入れますと、You Tubeでお聞きになれます)  |