|

東京のワイン・バーの思い出(1)

|

此の度の西日本を中心に発生した集中豪雨により被災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。 また犠牲になられた方々とご遺族の皆様には深くお悔やみ申し上げます。皆様の安全と被災地の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 さて、神戸からはじまり奈良そして大阪の思い出の味等を徒然なるままに綴ってまいりましたが、京都については何も触れずに一足飛びに東京に行ってしまうのかと思われるかもしれません。ご存知の通り、京都の味は多種多様でいっぱい書きたいことがあり過ぎますので、いつか機会がありましたらまとめて書くことにしたいと思います。ご了承ください。 東京のワイン・バーというといろいろ懐かしい思い出がいっぱい詰まっております。  でも、ある店は既に閉じ、ある店は代が変わっても頑張っている、或いは新たに店を立ち上げているといった具合に様々であります。読者の皆様にはあの店は行ったことがある、と思い出され懐かしんでいただけましたら幸いです。 でも、ある店は既に閉じ、ある店は代が変わっても頑張っている、或いは新たに店を立ち上げているといった具合に様々であります。読者の皆様にはあの店は行ったことがある、と思い出され懐かしんでいただけましたら幸いです。

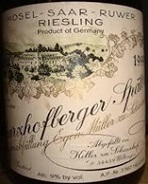

私が真っ先に思い浮かべるのは銀座8丁目にあったドイツ・ワインの店、「ワインケラー・サワ」です。因みに、酒場には2つのタイプがあり、気の合った仲間とじゃんじゃん飲んで束縛や抑圧を蹴飛ばし、思い切り自己解放させるような賑やかな酒場と、人それぞれその日の状況を持ち込んで、それを少しずつ解きほぐすようにゆったりと酒を楽しむ憩いの場所としてのバーとがあるように思うのです。「ワインケラー・サワ」はいうまでもなく後者であり、これから語る思い出のワイン・バーも全て後者であります。  ところで、私がドイツ・ワインに興味を抱きはじめた大きなきっかけはもう半世紀近く前になりますが、確か神田のドイツ料理店で催された<ドイツ・ワインの会>に何度か参加し、そこでシュミット社のドイツ・ワイン担当の石橋正敏さん(ドイツ・ワインの先駆者。後に独立し、長野県上田市青木村に「石橋コレクション」を創設。故人)に出会ったことでした。彼の厳選したドイツの銘醸ワインの数々、特にエゴン・ミュラーのつくるモーゼル・ワイン、<シャルツホフベルガー>の味に巡り合い一遍で魅せられてしまったのです。こんな美味しいワインが存在するなんて、とすっかり感激してしまいました。その後、石橋さんから季節毎に充実したワイン・リストが送られてきました。夫々のワインの寸評まで載っておりましたので大いに勉強になり、リストを眺めているだけで楽しい気分になったものです。 ところで、私がドイツ・ワインに興味を抱きはじめた大きなきっかけはもう半世紀近く前になりますが、確か神田のドイツ料理店で催された<ドイツ・ワインの会>に何度か参加し、そこでシュミット社のドイツ・ワイン担当の石橋正敏さん(ドイツ・ワインの先駆者。後に独立し、長野県上田市青木村に「石橋コレクション」を創設。故人)に出会ったことでした。彼の厳選したドイツの銘醸ワインの数々、特にエゴン・ミュラーのつくるモーゼル・ワイン、<シャルツホフベルガー>の味に巡り合い一遍で魅せられてしまったのです。こんな美味しいワインが存在するなんて、とすっかり感激してしまいました。その後、石橋さんから季節毎に充実したワイン・リストが送られてきました。夫々のワインの寸評まで載っておりましたので大いに勉強になり、リストを眺めているだけで楽しい気分になったものです。

それからそのワイン会で親しくなった方々と石橋さんを囲んで少人数でワイン・パーティを催したりと、ドイツ・ワインに目覚め、やがてのめり込んでいきました。その仲間のうちには、当時ベストセラーになった『日本 - その姿と心』(日英対訳。ロングセラー(10版)。新日本製鐵(株)能力開発室編)の翻訳者であった米国人のリチャード・フォスターさんがおりました。フォスターさんご夫妻はワインにとても詳しく、ご親切にいろいろと教えていただきました。ある時は伊東市の天城山頂上近くにあった素敵な御宅に私たち夫婦を招いてくださいました。緑一杯の美しい景色の中で、奥様のつくられた美味しい料理を味わいながら飲むドイツ・ワインは格別でありました。わが家にもご一家でお越しくださいました。フォスターさんをはじめ何人かとはいまだに交流が続いているのは何とも嬉しいことです。ワインは人と人をつなぐツールのひとつのように思います。 それからそのワイン会で親しくなった方々と石橋さんを囲んで少人数でワイン・パーティを催したりと、ドイツ・ワインに目覚め、やがてのめり込んでいきました。その仲間のうちには、当時ベストセラーになった『日本 - その姿と心』(日英対訳。ロングセラー(10版)。新日本製鐵(株)能力開発室編)の翻訳者であった米国人のリチャード・フォスターさんがおりました。フォスターさんご夫妻はワインにとても詳しく、ご親切にいろいろと教えていただきました。ある時は伊東市の天城山頂上近くにあった素敵な御宅に私たち夫婦を招いてくださいました。緑一杯の美しい景色の中で、奥様のつくられた美味しい料理を味わいながら飲むドイツ・ワインは格別でありました。わが家にもご一家でお越しくださいました。フォスターさんをはじめ何人かとはいまだに交流が続いているのは何とも嬉しいことです。ワインは人と人をつなぐツールのひとつのように思います。

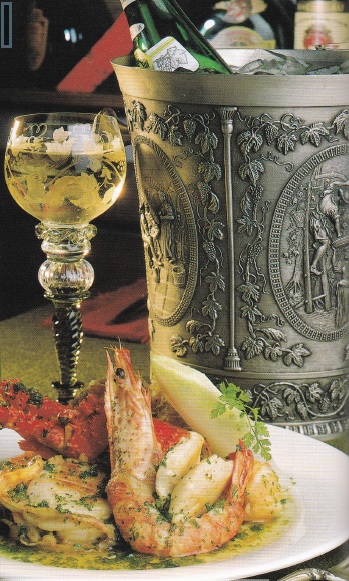

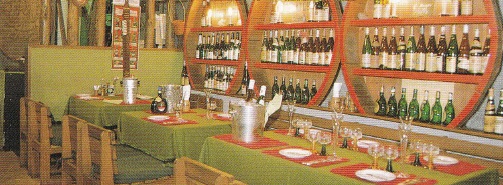

ある日、エゴン・ミュラーの当主エゴン家のご子息(現在、5代目のエゴン4世)が来日するとのことでサントリーから私も招かれて、赤坂の東京本社で催された少人数のパーティに参加し、ご本人とお会いするという又とない機会に恵まれました。彼の丁寧な解説を聴きながら、“白ワインのロマネ・コンティ”とも讃えられるモーゼル・ワインの最高峰<シャルツホフベルガー>のQmP(肩書き付き上質ワイン)のカビネット(葡萄園主によって特別に推奨された特製ワイン)からシュペートレーゼ(遅摘み)、アウスレーゼ(過熟房選り)、ベーレン・アウスレーゼ(過熟粒選り)、トロッケンベーレン・アウスレーゼ(過熟乾粒一粒選り)、アイス・ワイン(氷結摘み)と、リースリング種でつくられた全ての等級(ヴィンテージはいろいろでした)を味わえるという至福の一時を過ごすことができたのです。特に、貴腐ワインクラスは私の心を揺さぶりました。正にネクタール(神酒)そのものでありました。黄金色に輝き、白桃、杏等の香りが漂い、気品があり、蜜のような複雑な甘さをもち、余韻はいつまでも続くといった、リースリング種の究極の芸術作品のように感じたものです。このことはドイツ・ワインに魅せられた大きなきっかけになりました。今では1本数十万円もする高価なワインもあって、それを惜しげもなく味あわせてもらったのです。そして吃驚したのは、彼の日本語の堪能さです。一時期サントリーのワイナリーで研修されていたとのことですが、それにしても実に流暢な日本語でした。あの頃は、私と同世代のまだ20代後半か30代前半ではなかったでしょうか。今ではエゴン家の堂々たる5代目として世界を舞台に大活躍されていますのは誠に嬉しいことです。  それとドイツ・ワインというと、モーゼルをはじめ、ラインガウ、ラインヘッセン、ラインファルツそしてナーエ等にしても、料理との相性を殊更考えずに自分の好みにあったワインを気楽に楽しめることです。つまり食事と切り離してワインそのものだけを味わい楽しむこともできるワイン、それがドイツ・ワインなのであります。 さあ、前置きはこの位にして、「ワインケラー・サワ」に戻りましょう。  この店は1976年にオープンしたドイツ・ワイン専門の草分け的存在でした。地下1階の木製の扉を開けると石造りの店内は、そのままシュロス(城)のワインケラー(酒蔵)を思わせる雰囲気で、大きなワイン樽を利用した壁面の前にテーブルが並びます。奥の酒蔵には完璧に温湿度管理された11地域、200種ほどの銘醸ワインが飲みごろを待って保管されています。これらは、この店の顧問であられた有名なドイツ・ワイン研究家であり、多くの著書がある古賀守先生(故人)とオーナーの石澤壽恵子さんが選んだ確かなものばかりでした。なかには1979年の東京サミットで西ドイツ首相から大平正芳首相に贈られた秘蔵のシュロス・ヨハニスベルガーも預けられていました。 この店は1976年にオープンしたドイツ・ワイン専門の草分け的存在でした。地下1階の木製の扉を開けると石造りの店内は、そのままシュロス(城)のワインケラー(酒蔵)を思わせる雰囲気で、大きなワイン樽を利用した壁面の前にテーブルが並びます。奥の酒蔵には完璧に温湿度管理された11地域、200種ほどの銘醸ワインが飲みごろを待って保管されています。これらは、この店の顧問であられた有名なドイツ・ワイン研究家であり、多くの著書がある古賀守先生(故人)とオーナーの石澤壽恵子さんが選んだ確かなものばかりでした。なかには1979年の東京サミットで西ドイツ首相から大平正芳首相に贈られた秘蔵のシュロス・ヨハニスベルガーも預けられていました。

私は会社の帰りによく立ち寄っては、ドイツ・ワインの魅力を全て熟知している石澤さんからいろいろと教えを乞うたものです。彼女は本場ドイツのワインアカデミーで学んだ後にこの店を開き、  ずっと活況を呈していましたが、2005年10月に満30年をもって潔く閉店してしまいました。多くのドイツ・ワインのファンが「ワインケラー・サワ」に集まって「幕引きの会」が催され、石澤壽恵子さんとのお別れを惜しみました。石澤さんのお人柄と卓越した知識が偲ばれ、私もワインを愛する一人として感謝の気持ちでいっぱいです。石澤さんのあの優しい笑顔と少し栃木訛(?)のお声は、何年経ってもしっかりと記憶に残っております。実は、私がボルドー留学から帰国して、2005年2月から同じ銀座8丁目の「シャンソニエ・マダムREI」で<ワイン会>を開催している時にボルドーでの報告旁々、「ワインケラー・サワ」に石澤さんを訪ねて、フランス・ワインとドイツ・ワインのコラボレーションを一度いたしませんかとお伺いしたところ、気持ちよくご賛同をいただきました。でも、最終的に実現できなかったことが唯一心残りであります。 ずっと活況を呈していましたが、2005年10月に満30年をもって潔く閉店してしまいました。多くのドイツ・ワインのファンが「ワインケラー・サワ」に集まって「幕引きの会」が催され、石澤壽恵子さんとのお別れを惜しみました。石澤さんのお人柄と卓越した知識が偲ばれ、私もワインを愛する一人として感謝の気持ちでいっぱいです。石澤さんのあの優しい笑顔と少し栃木訛(?)のお声は、何年経ってもしっかりと記憶に残っております。実は、私がボルドー留学から帰国して、2005年2月から同じ銀座8丁目の「シャンソニエ・マダムREI」で<ワイン会>を開催している時にボルドーでの報告旁々、「ワインケラー・サワ」に石澤さんを訪ねて、フランス・ワインとドイツ・ワインのコラボレーションを一度いたしませんかとお伺いしたところ、気持ちよくご賛同をいただきました。でも、最終的に実現できなかったことが唯一心残りであります。

ところが、昨年6月のある日、TVのチャンネルを回していると、偶然テレビ朝日の「ごはんジャパン」という番組で、懐かしの石澤壽恵子さんが映っており吃驚してしまいました。夢中で画面を見入り、そして慌てて録画を撮りました。“緑のダイヤ”といわれる山椒の美味しい“辛み”と“香り”の秘密を求めて、京都・祇園の「れすとらん・ヨネムラ」(ミシュラン1星)のオーナー・シェフである米村昌泰さんと俳優の渡辺徹さんが日光の山椒農家を訪ねるという番組でした。そこで日光を代表する「石澤山椒園」を営む農園主として登場したのが石澤壽恵子さん、その人だったのです。3600坪の広大な畑で600本ほどの山椒の木を石澤さんお一人で育ているといいますから又々吃驚してしまいました。 その極上の山椒を使い米村シェフが腕を振るって、アスパラとさやえんどうの山椒味噌和え、青山椒をきかせた稚鮎の甘酢和え、ちりめん山椒の混ぜご飯の料理を披露していました。その時は丁度山椒の実の収穫最盛期を迎えており、取れたての「実山椒」は香り高く、ぴりぴりと舌がしびれるような辛みに二人は驚いていました。  石澤さんは「ワインケラー・サワ」を営んでいた時に、ある御仁から山椒が身体にとても良いことを教えられ思い切って店を閉じて、この新たな事業の“山椒の道”に進まれたといいます。銀座の店を閉めた理由に漸く合点がいきました。いくつになっても好奇心を失わず、新しい道に挑戦する姿勢には大変感銘を受けました。石澤さんは確か傘寿を越えられているのではないでしょうか。サミュエル・ウルマンの『青春』の詩をふっと思い出しました ―「青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ。(中略)歳を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に初めて老いが来る」と。石澤さんは正に「青春」の詩そのものの人生を歩んでおられます。これこそが本当に豊かに生きるということでありましょう。素晴らしいことです。 今年、妻と一緒に収穫期頃に「石澤山椒園」を訪ねてみる積りでしたができなかったので、来年こそはその頃に訪ねて、お元気な石澤さんに久し振りにお会いできますことを今から楽しみにしております。 この機会に「山椒」について少し調べてみました。別名:Japanese pepperとも呼ばれ、日本と山椒の縁はとても深く、『魏志倭人伝』にも3世紀頃の風俗と共に、山椒が山野に自生していたことが記載されています。  科名がミカン科であることも初めて知りました。“山椒は小粒でもぴりりと辛い”の諺があるくらい、日本人にとって馴染み深い存在です。室町時代の足利家の料理法を伝える『大草家料理書』には、山椒味噌と一緒に食べるうなぎの蒲焼や、山椒を飾ったあん豆腐などの調理法が記されているといいます。そういえば、正月に邪気払いや長寿を願って飲むお屠蘇にも風味づけに山椒が使われていたのを思い出しました。 科名がミカン科であることも初めて知りました。“山椒は小粒でもぴりりと辛い”の諺があるくらい、日本人にとって馴染み深い存在です。室町時代の足利家の料理法を伝える『大草家料理書』には、山椒味噌と一緒に食べるうなぎの蒲焼や、山椒を飾ったあん豆腐などの調理法が記されているといいます。そういえば、正月に邪気払いや長寿を願って飲むお屠蘇にも風味づけに山椒が使われていたのを思い出しました。

辛み成分はサンショオールといわれ、舌がしびれるような辛みと柑橘類にも通じるような爽やかな香りをもっています。熟した果実の外皮を乾燥させて粉末にした「粉山椒」を用いるほか、「木の芽」と呼ばれる若葉・新芽や、「実山椒」、「青山椒」と呼ばれる青く柔らかい若い実も風味づけに使われています。緑黄色で香りのよい「花山椒」もあります。日本の食文化に根付き、古くから愛され、健康にとてもよいとされてきたのが「山椒」なのであります。 次にご紹介するのは、先の石橋さんが1984年に銀座7丁目の裏通りに開いた、ワインセラー「ローゼンタール」です。ここも会社帰りによく通いました。石橋コレクションの厳選したドイツ・ワインは大いに楽しめました。  石橋正敏さんがお亡くなりになられてからも奥様が営んでいたと記憶しますが、現在はワイン雑誌の編集者であった女性が場所を銀座8丁目に移し、後を継いでいるようです。常連客の要望で7丁目の店の木の扉だけは外して持ってきたそうです。石橋さんの強い想いを感じるのでしょう。ワインはいまだに上田市青木村にある石橋コレクションから運んでいるようなので、石橋さんの没後もその意思を継いでコレクションが営々と守られているのは嬉しいことです。いつかこの店を訪れてみたいものです。 石橋正敏さんがお亡くなりになられてからも奥様が営んでいたと記憶しますが、現在はワイン雑誌の編集者であった女性が場所を銀座8丁目に移し、後を継いでいるようです。常連客の要望で7丁目の店の木の扉だけは外して持ってきたそうです。石橋さんの強い想いを感じるのでしょう。ワインはいまだに上田市青木村にある石橋コレクションから運んでいるようなので、石橋さんの没後もその意思を継いでコレクションが営々と守られているのは嬉しいことです。いつかこの店を訪れてみたいものです。

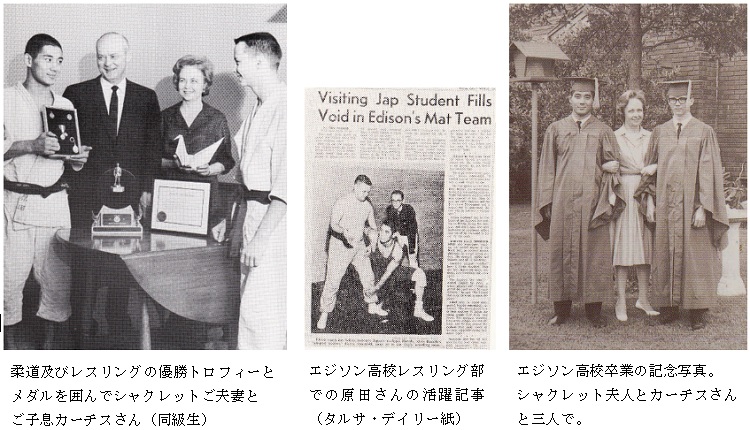

私は「ワインケラー・サワ」と「ローゼンタール」の2店そしてドイツ・ワインの仲間の皆様から、ドイツのいろいろな地方といろいろな葡萄品種によって、それが相乗的にいろいろな個性をつくっていく、その違った味わいに触れる楽しみを教えて貰ったような気がいたします。そして、自分が今まで経験したものを乗り越えるような美味しいワイン、完成度の高いワインに出合った楽しみ、あるいは、古くなってもう盛りはとっくに過ぎているけれど、信じられないような時間を生きてきて、まだワインの片鱗を残しているようなものに出合えた時の歓びも知ることができました。やがてフランス・ワインに大きく魅せられ虜になった原点は、こうしたドイツ・ワインにあったように思います。ドイツ・ワインに感謝であります。 付記 本文でご紹介しました翻訳家のリチャード・フォスターさんで思い出したことがあります。それは大分以前に、フォスターさんに高校同期の親友、原田義昭さん(現、衆議院議員、弁護士)のことをお話しし、彼が高校時代にAFS(American Field Service、国際的な規模で高校生の交換留学を行っているアメリカの民間機関)で留学した時の受入れ先家庭の奥様、アイネズ・シャクレットさんが彼のことに大変感激して、  一年間の留学生活のありのままを10数年かけて少しずつタイプライターにしがみついて書き綴ったという、300頁ほどの原稿を翻訳した『ヨッシーが町にやって来た』(YOSHI DOODLE CAME TO TOWN ― So East and West Have Met。翻訳者:原田知子さん(原田義昭さんの奥様)。「ヨッシー」とは原田義昭さんのアメリカでの愛称。1985年刊)を手渡しました。フォスターさんはその本を読んでえらく感動し、驚くことにアメリカへ一時帰国した際に、オクラホマ州タルサ市の受入れ先家庭まで訪ねられ、直にシャクレットご夫妻から当時のことをいろいろお聞きして、更なる大きな感銘を受けて日本に戻って来られました。その時は、さすがアメリカ人は積極的だなと感心したことを覚えております。後日、フォスターさんご夫妻を衆議院議員会館にご案内し、原田義昭さんにご紹介しました。お互い高校生活や受入れ先家庭のこと等を語り合って、大いに盛り上がっておりました。懐かしい思い出です。 一年間の留学生活のありのままを10数年かけて少しずつタイプライターにしがみついて書き綴ったという、300頁ほどの原稿を翻訳した『ヨッシーが町にやって来た』(YOSHI DOODLE CAME TO TOWN ― So East and West Have Met。翻訳者:原田知子さん(原田義昭さんの奥様)。「ヨッシー」とは原田義昭さんのアメリカでの愛称。1985年刊)を手渡しました。フォスターさんはその本を読んでえらく感動し、驚くことにアメリカへ一時帰国した際に、オクラホマ州タルサ市の受入れ先家庭まで訪ねられ、直にシャクレットご夫妻から当時のことをいろいろお聞きして、更なる大きな感銘を受けて日本に戻って来られました。その時は、さすがアメリカ人は積極的だなと感心したことを覚えております。後日、フォスターさんご夫妻を衆議院議員会館にご案内し、原田義昭さんにご紹介しました。お互い高校生活や受入れ先家庭のこと等を語り合って、大いに盛り上がっておりました。懐かしい思い出です。

『ヨッシーが町にやって来た』は、1960年代の良き時代のアメリカで、原田義昭さんの生き生きとしたエジソン高校での生活と一般家庭での生活ぶりが、愛情溢れた筆致で語られております。受け入れ先のアメリカ婦人が綴った、正に痛快なる“日本少年奮闘記”です。グローバル化が叫ばれて久しいにも拘らず、日本からアメリカへの大学等の留学が年々減り続けている現在、この本を読むと「私も留学したい」という気持ちになるかと思います。大いに刺激を受けること間違いないでしょう。今改めて読み返しても新鮮で面白く、高校時代の原田さんの姿が彷彿としてきて、再び感動し涙してしまいました。心温まる優しいアメリカの受入れ先家庭で、彼は本当に素晴らしい留学生活を送ったんだな、と。 今でもAmazonで入手することができますので、高校生をはじめ中学生、大学生にもお薦めの一冊です。  |