|

- 余話のまた余話:「親鸞」考察 -  <親鸞聖人> |

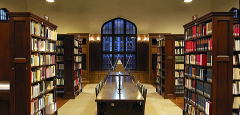

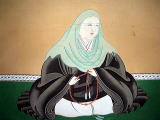

春爛漫の美しい季節となりました。今回もちょっとワインから離れて、皆様を仏教の世界に暫し誘(いざな)いたいと思います。前回は市井のフランス人女性のわが国古典文学・芸能、「フランスから見た梅若丸伝説」について述べてみましたが、今回も同じく市井の日本人女性から見た仏教、特に「親鸞」(1173-1262、鎌倉時代初期の僧、浄土真宗の宗祖)についてご紹介したいと思います。 その女性は、私が昨年春から立教大学の池袋キャンパスに通い始めた時に、偶然知り合った同窓の堤静香さんといいます。彼女はわが国の仏教、特に親鸞聖人について深い洞察力と学識を持っており、その小論文『「親鸞」考察』(下記 本のマークに収めてあります)を拝読し、すっかり心を打たれてしまいました。以降大学で彼女と仏教をはじめ人生を語り合う良き友になりました。その小論文に表されている「人は生きているのだろうか?生かされているのではあるまいか?」というひとつの文章に大きな衝撃を受けたのです。この言葉の深い思いを理解するためには、どうしても堤静香さんご自身の私事に言及せざるを得ません。彼女の許可を得て書かせてもらいます。 その女性は、私が昨年春から立教大学の池袋キャンパスに通い始めた時に、偶然知り合った同窓の堤静香さんといいます。彼女はわが国の仏教、特に親鸞聖人について深い洞察力と学識を持っており、その小論文『「親鸞」考察』(下記 本のマークに収めてあります)を拝読し、すっかり心を打たれてしまいました。以降大学で彼女と仏教をはじめ人生を語り合う良き友になりました。その小論文に表されている「人は生きているのだろうか?生かされているのではあるまいか?」というひとつの文章に大きな衝撃を受けたのです。この言葉の深い思いを理解するためには、どうしても堤静香さんご自身の私事に言及せざるを得ません。彼女の許可を得て書かせてもらいます。彼女は福岡県飯塚市にあった生家が代々の敬虔な浄土真宗本願寺派の信徒であり、『教行信証』の「正信念仏偈」や『浄土三部経』の「仏説阿弥陀経」、蓮如の『御文章』の中の「白骨の鈔」等の経を子供の頃から聴いて育ったせいか、何ら違和感を持つこともなく、常に親鸞は生活の隣にあったと論文にあります。そして毎日仏壇の前で彼女の心に住む親鸞と対話するようになってから30年近くがいつの間にか過ぎ去っていきました。 堤静香さんは6年前の3月に生死を彷徨う大病を通して、本当の意味で親鸞をもっと内なるところに感じ、深く掘り下げて考えるようになったといいます。実は、彼女は100万人に一人という稀な頭頚部にできたがんに罹患しました。5年生存率は僅か30%弱。病名は「骨肉腫」です。昔は不治の病とされ、生還する人はなかったという難病を罹ってしまったのです。ご年配の読者の皆様には40数年前に映画「愛と死を見つめて」の中でヒロインの吉永小百合さん(大島みち子さん役)が演じる、ミコが罹患した病と同じ病名といった方がお分かりになるかもしれません。堤静香さんがこの病気を宣告された時は、殆ど生きている気持ちの状態ではなく、顔が半分無くなるという現実に奈落の底に突き落とされた恐怖の感覚しか覚えていなかった。只々終日、仏壇の前に座って念じる世界に逃げ込むしかなかったといいます。私には想像を絶する世界です。  現在は大病を克服して6年の歳月が過ぎ、彼女がお元気な姿で立教大学に学ぶ真摯な姿勢に深い感銘を受けました。この間の彼女のいきさつは昨年チバテレビ等の「塾長!生島ヒロシの定年塾」で2週に亘って取り上げられました。今年も同番組で―1年間の軌跡―と称して続編が放映されましたので、ご覧になられた方も多いのではないかと思います。チバテレビでは番組放送開始以来の大きな反響が寄せられたとお聞きしております。 現在は大病を克服して6年の歳月が過ぎ、彼女がお元気な姿で立教大学に学ぶ真摯な姿勢に深い感銘を受けました。この間の彼女のいきさつは昨年チバテレビ等の「塾長!生島ヒロシの定年塾」で2週に亘って取り上げられました。今年も同番組で―1年間の軌跡―と称して続編が放映されましたので、ご覧になられた方も多いのではないかと思います。チバテレビでは番組放送開始以来の大きな反響が寄せられたとお聞きしております。さて、今日このような不安定で大転換の時代にあって、あたかも時の人のように親鸞を書く作家(五木寛之、津本陽など)が俄かに増えているように思います。でも彼女の生死を彷徨う体験を通して描かれた親鸞像こそは、作家たちの書かれたものとは一味も二味も違った、彼女ならではの生き生きとした言葉で独自の親鸞論を、論文『「親鸞」考察』の中で見事に展開されているように思えてなりません。彼女は文学者たちの描いた人間親鸞には仏教思想が欠落しているように思えるし、片や宗教学者たちの研究には教義の概念的な解説以上出ていないように思えて、この2つの世界だけではこの独創的な宗教家であり思想家でもある、親鸞の真の面目を現代世界に蘇生することはできないのではないかと疑問を持つようになってきました。そしてこの2つの世界に彼女なりに橋を架ける新しい何かが必要だと考えたのです。それが彼女の使命だと思ったのでしょう。彼女が生死を彷徨った6年の長き年月と、親鸞の極限の状態で辿って生きた90年の歳月は、極の極みを見てきたからこそ解ることがあるのではないだろうかという想いに重なるのです、と熱っぽく語ってくれた彼女の言葉が今も忘れられずに強く印象に残っています。  実は不思議なことに、堤静香さんの命を救ってくれた千葉県稲毛市にある放射線医学総合研究所の大型重粒子線加速器こそは、私が勤めていた会社で現役時代に自ら携わっていたプロジェクトであったことが分かったのです。それを知った時の私は正に驚愕し只々感激してしまったことを覚えています。そのプロジェクトの重粒子線加速器は、図らずも同窓の堤さんの命の一翼を担っていたことになるような気がして、事実は小説よりも奇なりという心境になっています。 実は不思議なことに、堤静香さんの命を救ってくれた千葉県稲毛市にある放射線医学総合研究所の大型重粒子線加速器こそは、私が勤めていた会社で現役時代に自ら携わっていたプロジェクトであったことが分かったのです。それを知った時の私は正に驚愕し只々感激してしまったことを覚えています。そのプロジェクトの重粒子線加速器は、図らずも同窓の堤さんの命の一翼を担っていたことになるような気がして、事実は小説よりも奇なりという心境になっています。今年5月に重粒子線民間施設第一号になる群馬大学と放射線医学総合研究所との共催による「第49回粒子線治療世界会議」という大きな学術国際会議が開催されます。そして先般堤静香さんのもとに主催者の群馬大学重粒子線医学研究センター長から一通の手紙が舞い込んでまいりました。世界から集まる粒子線治療を推進している物理  工学から医学生物学にわたる広い分野の研究者の国際会議に於いて、堤静香さんが重粒子線治療患者の代表として、20分間の講演をお願いしたいと依頼されたのです。恐らく主婦としてこの大舞台に立つ初めての講演者になるのではないかと思います。彼女はこの講演で「重粒子線治療を受けて、そして今~」というテーマで、一人でも多くのがん患者の方々に、奈落の底から這い上がってきたご自身の体験とこの治療方法を広く悩める方々に希望をもっていただきたいと強く願って、生きることの大切さをお話ししたいと語ってくれました。粒子線治療に携わる世界各国の医科学者や患者、そして一般聴衆の皆様にも必ずや感動を呼び起こすことでありましょう。大病を克服して今に至った彼女の晴れ舞台に成功あれと、同窓の一人として心からエールを送りたいと思います。 工学から医学生物学にわたる広い分野の研究者の国際会議に於いて、堤静香さんが重粒子線治療患者の代表として、20分間の講演をお願いしたいと依頼されたのです。恐らく主婦としてこの大舞台に立つ初めての講演者になるのではないかと思います。彼女はこの講演で「重粒子線治療を受けて、そして今~」というテーマで、一人でも多くのがん患者の方々に、奈落の底から這い上がってきたご自身の体験とこの治療方法を広く悩める方々に希望をもっていただきたいと強く願って、生きることの大切さをお話ししたいと語ってくれました。粒子線治療に携わる世界各国の医科学者や患者、そして一般聴衆の皆様にも必ずや感動を呼び起こすことでありましょう。大病を克服して今に至った彼女の晴れ舞台に成功あれと、同窓の一人として心からエールを送りたいと思います。こうした今までの稀有な体験を踏まえて、市井の女性である一主婦が書いた、清新な風が吹き渡るような、それでいて力強い堤静香さんの『「親鸞」考察』を、今親鸞に係わる著作が多く出版されている時にこそ読者の皆様に是非味わってもらいたいと思い、ワインとは関係ないことですが、敢えてこの時期に駄文《ボルドー便り》に掲載することを決心いたしました。彼女の説く親鸞の教えとは、永遠の過去に遡り、永遠の未来に通ずる大きな流れの教えであるような気がしております。彼女の体験を通して語られた親鸞論の新しい意味あいを読者の皆様に見出していただければ誠に幸いに存じます。ただ、親鸞を深く愛し、深く信じる市井の女性による親鸞聖人への一考察ですので従来の解釈等と違っているところがあるかもしれません。その点は何卒ご寛容くださいますようお願い申し上げます。なお、立教大学をはじめとする関連諸機関には事前に本稿掲載のご許可を得ております。  堤静香さんは更にもう一年立教大学に残り、『「親鸞」考察』の研究テーマを深く掘り下げて、これまで殆ど取り上げられなかった関東における親鸞の生活、妻恵信尼と子供たち、弟子たちと親鸞の関係等について書いてみたいと強い意欲をみせています。研究成果を大いに期待したいと思います。また機会がありましたら《ボルドー便り》で改めてご紹介したいと思っております。 堤静香さんは更にもう一年立教大学に残り、『「親鸞」考察』の研究テーマを深く掘り下げて、これまで殆ど取り上げられなかった関東における親鸞の生活、妻恵信尼と子供たち、弟子たちと親鸞の関係等について書いてみたいと強い意欲をみせています。研究成果を大いに期待したいと思います。また機会がありましたら《ボルドー便り》で改めてご紹介したいと思っております。 ところで、敢えて彼女とワインを関連付けるなら、この4月から堤静香さんが発起人となって立教大学に「ワイン文化研究会」が誕生したことです。私が代表、堤さんが副代表になって、ワインを通してセカンドステージを共に歩むものとして、これからの人生をいかに豊かに楽しく生きるかを語り合える場になればと願っております。“フランスを中心にヨーロッパの風と香り”を立教池袋キャンパスから発信できればとの二人の思いが、大学側の全面的なご支援、ご協力によって実現することになり喜んでおります ところで、敢えて彼女とワインを関連付けるなら、この4月から堤静香さんが発起人となって立教大学に「ワイン文化研究会」が誕生したことです。私が代表、堤さんが副代表になって、ワインを通してセカンドステージを共に歩むものとして、これからの人生をいかに豊かに楽しく生きるかを語り合える場になればと願っております。“フランスを中心にヨーロッパの風と香り”を立教池袋キャンパスから発信できればとの二人の思いが、大学側の全面的なご支援、ご協力によって実現することになり喜んでおりますなお、立教で出会ったもう一人の若き学徒にも感銘を受けました。私がボルドー留学時代に同じ大学のキャンパスに通っていたスペイン人の青年が、偶々フランスのパリ高等研究院(École Pratique des Hautes Études de Paris)から立教大学に派遣され、日本人でも難解といわれる、日本古来の「言霊」についての博士論文に挑戦していることです。前回も述べたボルドー第3大学で哲学を研究している若き友人の紹介で彼と立教大学で出会い、それ以来いろいろなことを語り合う仲になり大いに刺激を受けております。彼の「言霊」研究についてもいつか機会がありましたらご紹介したいと思っております。 熟年世代の私に、このようなステキな二人の友と巡り会う機会を与えてくださった立教大学に改めて深く感謝申し上げます。人生とは何て不思議で面白いものでしょうか。 前置きが長くなりました。堤静香さんが麗筆をふるった『「親鸞」考察』をとくとご高覧くだされば誠に幸甚に存じます。(下の本のマークをクリックしてください)  ←「親鸞」考察 へ ←「親鸞」考察 へ |

上の |