|

- シャンソン(2)) -  <シャ・ノワール(黒猫)> |

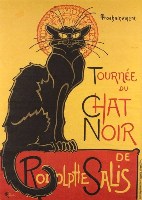

| さて、今回はモンマルトルの丘の麓のキャバレーというか文学酒場であった<シャ・ノワール(le Chat Noir,黒猫)>と、そこに集った当時の芸術家たちのお話をしていきたいと思います。シャンソンを聴きながらお楽しみいただけ 先ずは、ベル・エポック(la Belle Époque,良き時代) ― 19世紀末から第一次世界大戦(1880年頃~1914年)まで ― のパリの時代背景を眺めてみましょう。この時代にフランスはヨーロッパで最も繁栄し、パリが19世紀の首都といわれたまさに華やかりしき頃の話です。 ベル・エポックの文化で忘れてはならないのは、ボヘミア(芸術家村)の存在です。ボヘミアが都市のアンダーワールド、つまり自由開放  区といった意味をもつようになるのは1830年代からであるといわれています。ちょうどこの時期に、パリには近代的な都市が出現し、大通りがつくられ、それに面してガラス張りの近代建築が並びはじめます。このような都市化によって、新しい都市のライフスタイルがはじまっていきます。それは光と影という二面性をもっていました。光の面は、大通りに展開するブルジョワの市民生活であり、影の面は、ブルジョワ的秩序を逃れたアンダーワールド、即ちボヘミアをつくり出した世界だと思うのです。19世紀末の新しいボヘミアの舞台は、パリ北部のモンマルトルでした。キャバレーとカフェを中心として、世紀末のボヘミアは世界中の芸術家を惹きつける場所となっていきました。当時のボヘミアン芸術家にはいくつかの特徴がありました。それは若いこと、無名であること、そして既成のモラルや概念から自由であることです。パリのボヘミアは、若くして貧しい芸術家をのびのびと育てる環境を開いていたからでしょう。しかも、そのボヘミアンの多くは、パリの外から、そして異国からきた人たちでした。あらゆる芸術家を受け入れるという19世紀末のパリの開放性がまさにそうした雰囲気を醸し出していたのです。 区といった意味をもつようになるのは1830年代からであるといわれています。ちょうどこの時期に、パリには近代的な都市が出現し、大通りがつくられ、それに面してガラス張りの近代建築が並びはじめます。このような都市化によって、新しい都市のライフスタイルがはじまっていきます。それは光と影という二面性をもっていました。光の面は、大通りに展開するブルジョワの市民生活であり、影の面は、ブルジョワ的秩序を逃れたアンダーワールド、即ちボヘミアをつくり出した世界だと思うのです。19世紀末の新しいボヘミアの舞台は、パリ北部のモンマルトルでした。キャバレーとカフェを中心として、世紀末のボヘミアは世界中の芸術家を惹きつける場所となっていきました。当時のボヘミアン芸術家にはいくつかの特徴がありました。それは若いこと、無名であること、そして既成のモラルや概念から自由であることです。パリのボヘミアは、若くして貧しい芸術家をのびのびと育てる環境を開いていたからでしょう。しかも、そのボヘミアンの多くは、パリの外から、そして異国からきた人たちでした。あらゆる芸術家を受け入れるという19世紀末のパリの開放性がまさにそうした雰囲気を醸し出していたのです。こうして、あらゆる芸術家を受け入れ、互いに交流させ、混ぜ合わせるのが19世紀の“世紀末”文化の特徴でありました。フランスと外国との境界、諸芸術の間の垣根がとりはらわれ、美術と文学と音楽が響き合う世界でした。そして諸芸術を総合し照合させるのは音楽であるという象徴主義的な考えが優位に立った時代でもあるのです。プッチーニの歌劇「ラ・ボエーム」(1898年にパリで初演)は、まさに詩人や画家が音楽に強い興味を示していたことを反映したものでした。 「今やテーブルは回り、ホイッスラー、ゴーギャン、セザンヌ、またはルドンといった画家たちが音楽の力と可能性に魅せられ、音楽の用語や技術を絵画に応用しようとしていた。ルドンは自らをシンフォニスト画家と称していたし、ゴーギャンは緑と白のハーモニーを絵画の音楽として語った。セザンヌは「タンホイザー序曲」を描き、ホイッスラーは「白衣の若い女」がサロンに落選すると、この絵の題は「白いシンフォニー」が相応しいというすすめを受け入れ、それ以来、彼が非常に敬愛する音楽の喚起的な性質をもっているところの「シンフォニー」「ノクターン」「ヴァリエーション」のシリ  ーズを制作した」(ユージン・ウェーバー『フランスの世紀末』)。この本を読めばそのことがよく分かります。 ーズを制作した」(ユージン・ウェーバー『フランスの世紀末』)。この本を読めばそのことがよく分かります。そういった時代に登場するのが<シャ・ノワール(le Chat Noir,黒猫)>をはじめとするモンマルトルの芸術キャバレーという文学酒場やカフェだったのです。そこでは、さまざまなジャンルの芸術家を出会わせ、交流をさせました。それと同時に忘れてならないことは、これらのキャバレーや酒場やカフェは、芸術家たちのたまり場であっただけでなく、そこには一般の人たちもやってきたことです。つまり、そこは、芸術のつくり手と受け手の交流の場でもあったということです。あくまで芸術は一般大衆のエンターテイメントから孤立していたわけではなかったのです。また、サロンやアカデミーから発表を断られた絵画や音楽の作品は、これらのキャバレーや酒場で発表され、演奏されました。人々はサロン会場やコンサートホールで見たり聞いたりできない前衛的な作品にここで出合  ったのです。このように前衛性と大衆性が共存していたことが、ベル・エポックのボヘミアの大きな特徴でありました。エリック・サティが<シャ・ノワール>でピアノを弾いていたというエピソードはそのことを象徴的に物語っているように思えます。そうやって20世紀の芸術が着々と準備されていったのです。 ったのです。このように前衛性と大衆性が共存していたことが、ベル・エポックのボヘミアの大きな特徴でありました。エリック・サティが<シャ・ノワール>でピアノを弾いていたというエピソードはそのことを象徴的に物語っているように思えます。そうやって20世紀の芸術が着々と準備されていったのです。<シャ・ノワール(黒猫)>をもう少し詳しく覗いてみましょう。モンマルトルの丘の麓の文学酒場<シャ・ノワール>は、詩人でもあり作家でもあったエミール・グードーの協力で、ロドルフ・サリスによって1881年に産声をあげました。その名はエドガ・アラン・ポーの小説のタイトル、『黒猫』をそのままつけています。内部装飾はベル・エポックの代表的石版画家のアドルフ・ヴィレッ  トによってなされました。そして1882年から1899年にかけて『シャ・ノワール』と題する風刺新聞まで発行しています。出版者はグードー、その後シャンソニエで風刺作家でもあったアルフォンス・アレに引き継がれました。1898年までの17年間に当時の代表的なシャンソニエたちが出演し、ロートレックに描かれた有名なブリュアンをはじめ、法律家を志しながらシャンソニエになったエリック・サティの友人ヴァンサン・イスパもここでデビューしました。サティが「4つのシャンソン」を捧げたポーレット・ダルティも、ここの最初の演し物に出演しています。(http://www.youtube.com/watch?v=WM9DaS0PAPs&feature=related) トによってなされました。そして1882年から1899年にかけて『シャ・ノワール』と題する風刺新聞まで発行しています。出版者はグードー、その後シャンソニエで風刺作家でもあったアルフォンス・アレに引き継がれました。1898年までの17年間に当時の代表的なシャンソニエたちが出演し、ロートレックに描かれた有名なブリュアンをはじめ、法律家を志しながらシャンソニエになったエリック・サティの友人ヴァンサン・イスパもここでデビューしました。サティが「4つのシャンソン」を捧げたポーレット・ダルティも、ここの最初の演し物に出演しています。(http://www.youtube.com/watch?v=WM9DaS0PAPs&feature=related)1878年にエミール・グードーが創始者となった文学者・詩人のグループ「イドロパット」は創作した詩を作者自身が朗読するのが目的であったから、<シャ・ノワール>は彼らにとっては格好の場所だったのです。この文学酒場が最も活動的だったのは、1885年から1895年頃までといわれ、多くの著名な作家や詩人が出入りし、ヴェルレーヌ、モーパッサン、バンヴィル、リラダン、ブルジェ、ルナンなどが常連の中に名を連ねていました。ドビュッシーも常連の一人であり、シャンソンが歌われ、作家、詩人、画家たちが集まるこの<シャ・ノワール>  で、ヴェルレーヌをはじめ多くの知識人たちと知り合いになっています。パリの新聞・雑誌に挿絵を描くユーモア画家のカランダッシュ、<シャ・ノワール>のピアニストのヴィタル・オッケ(後にドビュッシーが「抒情的散文詩」を捧げ、彼にサティを紹介した)、自作自演のシャンソン作曲家で、劇作家、詩人でもあるモーリス・ヴォケール、ユーモア作家のアルフォンス・アレ、「イドロパット」のメンバーでジョルジュ・サンドと親しく、ボードレール、ポオの絶大なる賛美者で、自身も悪魔的な詩をつくり<シャ・ノワール>でシャンソンも歌っていたモーリス・ロリナ等々、このキャバレーで活躍した人物は枚挙にいとまがない程です。<シャ・ノワール>のピアニスト、オッケによってドビュッシーはサティを知ることになりますが、この時(1891年)サティは<シャ・ノワール>の第2ピアニストでした。でも店主ロドルフ・サリスと喧嘩して店を辞めてしまいます。そしてすぐさま貧乏作曲家のサティは、近くの同じ文学酒場で文学者のたまり場となっていた<オーベルジュ・ド・クルー>の専属ピアニストとなります。ここでドビュッシーと知り合ったともいわれています。サティ25歳、ドビュッシー29歳、そしてラヴェルはまだ弱冠16歳の時でした。 で、ヴェルレーヌをはじめ多くの知識人たちと知り合いになっています。パリの新聞・雑誌に挿絵を描くユーモア画家のカランダッシュ、<シャ・ノワール>のピアニストのヴィタル・オッケ(後にドビュッシーが「抒情的散文詩」を捧げ、彼にサティを紹介した)、自作自演のシャンソン作曲家で、劇作家、詩人でもあるモーリス・ヴォケール、ユーモア作家のアルフォンス・アレ、「イドロパット」のメンバーでジョルジュ・サンドと親しく、ボードレール、ポオの絶大なる賛美者で、自身も悪魔的な詩をつくり<シャ・ノワール>でシャンソンも歌っていたモーリス・ロリナ等々、このキャバレーで活躍した人物は枚挙にいとまがない程です。<シャ・ノワール>のピアニスト、オッケによってドビュッシーはサティを知ることになりますが、この時(1891年)サティは<シャ・ノワール>の第2ピアニストでした。でも店主ロドルフ・サリスと喧嘩して店を辞めてしまいます。そしてすぐさま貧乏作曲家のサティは、近くの同じ文学酒場で文学者のたまり場となっていた<オーベルジュ・ド・クルー>の専属ピアニストとなります。ここでドビュッシーと知り合ったともいわれています。サティ25歳、ドビュッシー29歳、そしてラヴェルはまだ弱冠16歳の時でした。シャンソニエのヴァンサン・イスパはある年のクリスマス・イヴに、サティの音楽、ユトリロの舞台装置で催しをもつ貴重な経験をしました。ところで、サティは27歳の時、生涯唯一の恋愛事件をおこします。モデルで、後に画家となったシュザンヌ・ヴァラドンとの恋愛です。彼女は既にこの時10歳のユトリロの母でした。失恋の憂き目にあったサティはそれ以来女性嫌いとなり、終生結婚せずに過ごすようになったといわれております。 サティ34歳の1900年に、キャバレーやカフェ・コンセールで人気歌手だったポーレット・ダルティのために歌詞つきワルツ、「4つのシャンソン」を作曲します。そのひとつがあの有名な「あんたが欲しいの(Je te voux,ジュ・トゥ・ヴ)」でした。その他の「やさしく」、「金粉」、「エンパイアの歌姫」と比べれば、おそらくサティの作品のなかで最も良く知られたもので、みなさんも一度は耳にした曲だと思います。1900年代のワルツのなかで、この曲ほど美しいものは皆無だといっては大袈裟過ぎるかもしれませんが、少なくとも最も美しい曲のひとつだとはいえるのではないでしょうか。このピアノ曲の「あんたが欲しいの」(「ピアノのためのワルツ」という副題が付いています)は、「ポーレット・ダルティ女史に捧げる」という献辞まであり、この曲によってダルティはゆるやかな“ワルツの女王”としてもてはやされることになります。サティの作曲したシャンソンは50曲以上にのぼります。(http:// www.youtube.com/watch?v=Cxa1ciP5Ht8) 「フランス6人組」の作曲家たち、ことにジョルジュ・オーリックとフランシス・ブーランクは、1917年、ロシア・バレエ団を率いるディアギレフの振付、ピカソの舞台装置、サティ作曲の「パラード」のエスプリに感動し、サティとの親交が暫くつづきます。オーリックは数多くの映画音楽を作曲し、特にコクトーの制作による「美女と野獣」、「オルフェ」、そしてロートレックを描いた「ムーラン・ルージュ」では、主題歌が美しく、シャンソン愛好家でなくともこの旋律は知っているでしょう。(ピアフ(?)とグレコの「ムーラン・ルージュ」: http://www.youtube.com/watch?v=whgqqKiyWIE&feature=related、  http://www.youtube.com/watch?v=cg0VlriQaYs&feature=relatedをお聴きください) http://www.youtube.com/watch?v=cg0VlriQaYs&feature=relatedをお聴きください)ブーランクは、“ミラボー橋の詩人”、アポリネールの詩に生涯を通して35曲も作曲していますが、彼の最初の歌曲集が、20歳の時に作曲した「動物詩集」で、これはアポリネールの最初の詩集でもあり、デュフィのポショワールの絵付きで出版されました。  1924年、ディアギレフの振付とマリー・ローランサンの舞台装置で、ブーランク作曲のバレエ「牝鹿たち」がモンテ・カルロで上演されます。この頃初めて「動物詩集」を聴いたローランサンは、「この曲を聴いているとギョーム(アポリネール)が私に語りかけてくるようです」とブーランクに書き送っています。アポリネールはミラボー橋の近くにローランサンと二人で数年過ごし、この恋が終りを告げた1912年に「ミラボー橋」の詩を書いています(http://www.youtube.com/watch?v=5WFwtoXm1sc&NR=1)。アポリネール自身もこの詩が相当気に入っていたらしく、1914年に彼が朗読したレコードが残っています(http://www.youtube.com/watch?v=oShj49SVUN0&feature=related)。 1924年、ディアギレフの振付とマリー・ローランサンの舞台装置で、ブーランク作曲のバレエ「牝鹿たち」がモンテ・カルロで上演されます。この頃初めて「動物詩集」を聴いたローランサンは、「この曲を聴いているとギョーム(アポリネール)が私に語りかけてくるようです」とブーランクに書き送っています。アポリネールはミラボー橋の近くにローランサンと二人で数年過ごし、この恋が終りを告げた1912年に「ミラボー橋」の詩を書いています(http://www.youtube.com/watch?v=5WFwtoXm1sc&NR=1)。アポリネール自身もこの詩が相当気に入っていたらしく、1914年に彼が朗読したレコードが残っています(http://www.youtube.com/watch?v=oShj49SVUN0&feature=related)。ミラボー橋の下をセーヌが流れる Sous le pont Mirabeau coule la Seine わたしたちの恋も Et nos amours 思い出さねばならないのだろうか Faut-il qu'il m'en souvienne 喜びは いつも La joie venait toujours après la peine 悲しみのあとに来たことを 夜よ来い 時よ鳴れ Vienne la nuit sonne l'heure 日々は去り わたしはとどまる Les jours s'en vont je demeure 次回は1920、30年代そして第2次世界大戦後のパリ、特に戦時から50年代にかけて「サン・ジェルマン・デ・プレ」に集った芸術家たちを、ボリス・ヴィアンを中心に述べてみたいと思います。 |

上の |