|

- シャンソン(3)) -  <ヘミングウェイ『移動祝祭日』> |

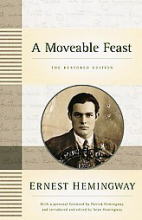

| 今回は、1920年代のパリからはじめます。シャンソンというテーマからは大きくそれるかもしれませんがご容赦ください。 1920年代は何といっても“パリのアメリカ人”の時代でした。もちろん以前から、アメリカ人はパリにやって来ていました。1900年にはイサドラ・ダンカンが、1903年にはガートルード・スタインがパリに来ました。しかし、1920年代には、“パリのアメリカ人”といわれるほどの社会現象になっていたのです。「フランス、パリは胸おどらせ心なごますところです」と、ガートルード・スタインは著書『パリ・フランス』の中で述べています。この本は実にすばらしいパリのアメリカ人論を展開しております。 ガートルード・スタインは、「パリにこそ20世紀がある」と。それは、パリとフランスが20世紀の芸術  と文学をつくりだしたというのではなく、それを生み出す背景になったといっているのです。つまり、20世紀の芸術と文学を生み出すには、パリという背景がどうしても必要だったからなのでしょう。なるほど、へミングウェイ、リルケ、ジョイスなどの文学はパリを背景として成立しているし、ピカソやマン・レイの芸術も、イサドラ・ダンカンやバレイ・リュス(ロシア・バレイ団)のダンスも、パリを背景として生まれています。エトランジェたちは、パリという舞台に立って、はじめて自分を見つけ、表現できたのです。ヘミングウェイやピカソを発見したといわれるスタインは、実はフランスの文化、文明を通じて20世紀そのものを発見したのではないでしょうか。 と文学をつくりだしたというのではなく、それを生み出す背景になったといっているのです。つまり、20世紀の芸術と文学を生み出すには、パリという背景がどうしても必要だったからなのでしょう。なるほど、へミングウェイ、リルケ、ジョイスなどの文学はパリを背景として成立しているし、ピカソやマン・レイの芸術も、イサドラ・ダンカンやバレイ・リュス(ロシア・バレイ団)のダンスも、パリを背景として生まれています。エトランジェたちは、パリという舞台に立って、はじめて自分を見つけ、表現できたのです。ヘミングウェイやピカソを発見したといわれるスタインは、実はフランスの文化、文明を通じて20世紀そのものを発見したのではないでしょうか。パリのエトランジェについて調べていて面白いのは、彼らが互いに網の目のように繋がっていることです。一本の糸をたどっていくと、次から次へと人間のネットワークが繋がっているのにびっくりさせられます。例えば、19  20年代のパリ・モンパルナスのカフェ「ル・ドーム」に集まったアメリカ人の作家たちです。その中で、華々しく活躍しはじめるヘミングウェイなしには20年代のモンパルナスのカフェ文化は語り尽くせないかもしれません。そこで少し寄り道してしまいますが、若きヘミングウェイのパリ時代に焦点を当ててみたいと思います。 20年代のパリ・モンパルナスのカフェ「ル・ドーム」に集まったアメリカ人の作家たちです。その中で、華々しく活躍しはじめるヘミングウェイなしには20年代のモンパルナスのカフェ文化は語り尽くせないかもしれません。そこで少し寄り道してしまいますが、若きヘミングウェイのパリ時代に焦点を当ててみたいと思います。アーネスト・ヘミングウェイは、1921年12月に新婦ハドリーを伴ってパリにやってきます。もちろんまだ無名であり、作家になる道を探っている頃です。ヘミングウェイは22歳、ハドリーはその8歳年上でした。そし  て1926年に長編小説『日はまた昇る』で作家として認められ、やがてパリを去っていくことになります。その頃のパリには、音楽、美術、文学等あらゆる面で新しい芸術を指向するエネルギーが沸々と湧き上がっていた時でした。ストラヴィンスキー、コクトー、ピカソ、ミロ、ジョイス、スタイン、バウンド等々、当時のパリの芸術シーンを彩った芸術家たちの顔ぶれを振り返ると、それはまさしく天才たちが姸を競った時代だったというに相応しいものでした。当時ピューリタニズムにとらわれていたアメリカに比べれば、パリには自由奔放さと進取の気風が漲っていました。今と比べてドルが格段に強い時代でもあったから、アメリカで暮らすよりは生活費もはるかに安くついたのかもしれません。この頃、新時代の芸術家を目指す多くのアメリカ人の若者がパリに渡ったのは自然の成り行きだったのでしょう。 て1926年に長編小説『日はまた昇る』で作家として認められ、やがてパリを去っていくことになります。その頃のパリには、音楽、美術、文学等あらゆる面で新しい芸術を指向するエネルギーが沸々と湧き上がっていた時でした。ストラヴィンスキー、コクトー、ピカソ、ミロ、ジョイス、スタイン、バウンド等々、当時のパリの芸術シーンを彩った芸術家たちの顔ぶれを振り返ると、それはまさしく天才たちが姸を競った時代だったというに相応しいものでした。当時ピューリタニズムにとらわれていたアメリカに比べれば、パリには自由奔放さと進取の気風が漲っていました。今と比べてドルが格段に強い時代でもあったから、アメリカで暮らすよりは生活費もはるかに安くついたのかもしれません。この頃、新時代の芸術家を目指す多くのアメリカ人の若者がパリに渡ったのは自然の成り行きだったのでしょう。ヘミングウェイは先輩作家のシャーウッド・アンダスンから、新しい芸術の胎動に触れたかったら絶対にパリに渡るべきだと諭されます。実際、ヘミングウェイが渡仏して僅か1ヶ月後には、ジョイスの記念すべき『ユリシーズ』がパリにある小さなシェイクスピ  ア書店のシルヴィア・ビーチの手で刊行されています。このことは希望に萌えていた若きヘミングウェイを待ち構えていた時代の息吹を端的に物語っているように思います。本を買う金にも事欠いていたというヘミングウェイは、シルヴィア・ビーチの営むシェイクスピア書店兼図書館の貸し出し文庫から本を借り、またビーチのお陰で同世代の多くの英米の芸術家たちと知り合い、芸術的な視野を広げることができたのです。ガートルード・スタインと共にパリ時代のまさに大恩人でありました。 ア書店のシルヴィア・ビーチの手で刊行されています。このことは希望に萌えていた若きヘミングウェイを待ち構えていた時代の息吹を端的に物語っているように思います。本を買う金にも事欠いていたというヘミングウェイは、シルヴィア・ビーチの営むシェイクスピア書店兼図書館の貸し出し文庫から本を借り、またビーチのお陰で同世代の多くの英米の芸術家たちと知り合い、芸術的な視野を広げることができたのです。ガートルード・スタインと共にパリ時代のまさに大恩人でありました。1921年から1926年に至るヘミングウェイのパリ時代は、愛称バンビといわれる息子のジョンが生まれたことを境に、1921年~1923年の前期と1924年~1926年の後期の2つに分けられます。パリの1920年代も変わりつつあり、1923年はひとつの転換期でもありました。大戦の傷がやっと癒えて、戦後の自由な気分が盛り上がっていた頃でした。この年あたりからパリは急激に観光化していきます。ボヘミアンのたむろする場所もモンマル  トルの文学酒場からモンパルナスのカフェへと変わっていきました。ヴァヴァンの交差点にある「ル・ドーム」、「ラ・ロトンド」、「ラ・クーポール」、「ル・セレクト」などのカフェは、ピカソやフジタ、パスキンといった画家を見に、観光客が押し掛けるほどになっていたのです。モンパルナスのカフェで小説を書いているヘミングウェイも名士入りしていました。後期のヘミングウェイはモンパルスのはずれにあるまだ観光客の少ないカフェ「ラ・クロズリー・デ・リラ」で、朝からカフェ・クレーム一杯で小説を書いていたといいます。そして原稿に疲れると、友だちを求めて「ル・ドーム」やその裏通りにある「ディンゴ・バー」に出掛けました。この頃のヘミングウェイは自信に溢れ、既にモンパルナスで目立った存在になっていたのです。 トルの文学酒場からモンパルナスのカフェへと変わっていきました。ヴァヴァンの交差点にある「ル・ドーム」、「ラ・ロトンド」、「ラ・クーポール」、「ル・セレクト」などのカフェは、ピカソやフジタ、パスキンといった画家を見に、観光客が押し掛けるほどになっていたのです。モンパルナスのカフェで小説を書いているヘミングウェイも名士入りしていました。後期のヘミングウェイはモンパルスのはずれにあるまだ観光客の少ないカフェ「ラ・クロズリー・デ・リラ」で、朝からカフェ・クレーム一杯で小説を書いていたといいます。そして原稿に疲れると、友だちを求めて「ル・ドーム」やその裏通りにある「ディンゴ・バー」に出掛けました。この頃のヘミングウェイは自信に溢れ、既にモンパルナスで目立った存在になっていたのです。1925年は、ヘミングウェイにとって文字通り運命の年になりました。この年に『グレート・ギャツビー』を書いた花形作家のスコット・フィッツジェラルドと知り合い、一群の奔放な男女の友人たちとスペインのパンブローナのフ  ィエスタ(Fiesta,祝祭)見物に訪れます。パンブローナへの旅は、まさに名作『日はまた昇る』の土壌になったのです。「ヴォーグ」誌の女性記者ポーリーン・ファイファーと出会ったのもこの年でした。そして、ポーリーンとの出会いは、のっぴきならない恋に発展し、ハドリーとの夫婦生活に決定的な亀裂を生じさせ、1927年には離婚に至ってしまいます。ヘミングウェイのパリはこうして終りを告げました。異国パリでの6年間は、一人の無名の青年が20世紀アメリカ文学の突破口を開いた『日はまた昇る』で、世界の文学史に名を刻む豊饒な歳月であったのです。因みに、ヘミングウェイが『日はまた昇る(The Sun Also Rises)』というタイトルを思いついたのは、フランスのシャルトル大聖堂を訪れた際、聖書を紐解いた時だったといわれ、題辞にその一節「世は去り世は来(きた)る 地は永久(とこしえ)に長存(たもつ)なり 日はまた昇り また入る・・・」(傳道之書)を引用しています。 ィエスタ(Fiesta,祝祭)見物に訪れます。パンブローナへの旅は、まさに名作『日はまた昇る』の土壌になったのです。「ヴォーグ」誌の女性記者ポーリーン・ファイファーと出会ったのもこの年でした。そして、ポーリーンとの出会いは、のっぴきならない恋に発展し、ハドリーとの夫婦生活に決定的な亀裂を生じさせ、1927年には離婚に至ってしまいます。ヘミングウェイのパリはこうして終りを告げました。異国パリでの6年間は、一人の無名の青年が20世紀アメリカ文学の突破口を開いた『日はまた昇る』で、世界の文学史に名を刻む豊饒な歳月であったのです。因みに、ヘミングウェイが『日はまた昇る(The Sun Also Rises)』というタイトルを思いついたのは、フランスのシャルトル大聖堂を訪れた際、聖書を紐解いた時だったといわれ、題辞にその一節「世は去り世は来(きた)る 地は永久(とこしえ)に長存(たもつ)なり 日はまた昇り また入る・・・」(傳道之書)を引用しています。 それから約30年後、ヘミングウェイはその歳月の思い出を綴りはじめました。老境に達した一人の偉大な作家が、無名の文学青年だった頃のパリでの修業時代を甘美な郷愁と哀惜の念を交えたメモワールでした。この足掛け4年を経て書き上げられた追憶が『移動祝祭日』です。この本の楽しさは、ヘミングウェイが長い時を飛び越えて、まるで昨日のことのように、いや今日のようにパリを語っているところにあります。そして何よりもパリ時代にひたむきに夫を支えようとするハドリーの面影を髣髴とさせる筆遣いが印象的です。この本のヒロインはハドリーであり、本自体がハドリーに対するオマージュでした。 それから約30年後、ヘミングウェイはその歳月の思い出を綴りはじめました。老境に達した一人の偉大な作家が、無名の文学青年だった頃のパリでの修業時代を甘美な郷愁と哀惜の念を交えたメモワールでした。この足掛け4年を経て書き上げられた追憶が『移動祝祭日』です。この本の楽しさは、ヘミングウェイが長い時を飛び越えて、まるで昨日のことのように、いや今日のようにパリを語っているところにあります。そして何よりもパリ時代にひたむきに夫を支えようとするハドリーの面影を髣髴とさせる筆遣いが印象的です。この本のヒロインはハドリーであり、本自体がハドリーに対するオマージュでした。「パリは決して終りがなく、そこで暮らした人の思い出は、それぞれに、他のだれの思い出ともちがう。私たちがだれであろうと、パリがどう変わろうと、そこにたどり着くのがどんなに難しかろうと、もしくは容易だろうと、私たちはいつもパリに帰った。パリは常にそれに値する街だったし、こちらが何をそこにもたらそうとも、必ずその見返りを与えてくれた。が、ともかくもこれが、その昔、私たちがごく貧しく、ごく幸せだった頃のパリの物語である」と結んでおります。 1961年3月のある日、夫と共にアリゾナで休暇を過ごしていたハドリーのところに、一本の電話がかかってきました。声の主は34年前に別れたアーネスト・ヘミングウェイその人でした。ヘミングウェイは言いました。「実はいま、きみと暮らしたパリ時代の思い出を綴っているんだが、2,3どうしても思い出せない事柄あるんだ」と。(中略)ハドリーは久方ぶりに聞く前夫の声に、深い疲労と悲哀の色を感じとって胸を衝かれたといいます。「ヘミングウェイ死す(猟銃で自殺)」の報に彼女が接したのはそれから3カ月余り後のことでした。『移動祝祭日』 1930年代になると20年代のパリに溢れていたアメリカ人の観光客は潮が引くようにいなくなってしまいました。フィッツジェラルドの『雨の朝パリに死す』にはその雰囲気が次のように書かれています「パリがひどく空虚になっているのを知っても、事実はさほどがっかりもしていなかった。それでも、リッツ酒場のひっそりと静まりかえった様子は何か異様で、縁起でもなかった。それはもはやアメリカ人の酒場ではなかった―中にはいると、堅苦しい気分になり、わが家といったような感じがしないのだ。もとのフランスに戻ってしまったという格好だった」と。 フィッツジェラルドが去った30年代のパリにやって来たのは、当時ほとんど無名の39歳のヘンリー・ミラーでした。ミラーはパリに住み、そこで『北回帰線』を書き上げたのです。その頃パリではやったのはシュルレアリスム(超現実主義)でした。  ここで漸くシャンソンに辿り着きました。リュシエンヌ・ボワィエの「聞かせてよ愛の言葉(Parlez-moi d'amour)」が流れます。この歌を聴くと私たちも1930年代のパリにいるような気分になれそうです。このシャンソンは1930年に世に出て大ヒットします。甘くもの悲しいこの歌が、憂愁の影を濃くしつつある30年代のパリで何故はやったのか分かるような気がします。愛の言葉で、私を慰めて欲しい、もし空想を信じないなら、人生は悲しいことが多すぎる。愛の言葉で、私の苦しみを和らげて欲しい、とそれは歌っているのです。(http://www.youtube.com/watch?v=rIAQWr34De0) ここで漸くシャンソンに辿り着きました。リュシエンヌ・ボワィエの「聞かせてよ愛の言葉(Parlez-moi d'amour)」が流れます。この歌を聴くと私たちも1930年代のパリにいるような気分になれそうです。このシャンソンは1930年に世に出て大ヒットします。甘くもの悲しいこの歌が、憂愁の影を濃くしつつある30年代のパリで何故はやったのか分かるような気がします。愛の言葉で、私を慰めて欲しい、もし空想を信じないなら、人生は悲しいことが多すぎる。愛の言葉で、私の苦しみを和らげて欲しい、とそれは歌っているのです。(http://www.youtube.com/watch?v=rIAQWr34De0)聞かせてよ、愛の言葉を Parlez-moi d'amour あなたの優しいささやきで Redites-moi des choses tendres Votre beau discours わたしの心をときめかすその言葉を Mon cœur n'est pas las de l'entendre Pourvu que toujours 何度でもその言葉を繰り返して Vous répétiez ces mots suprêmes “愛しているって” “Je vous aime” シャンソンを語るつもりが大分横道にそれて、1950年代に到達するまでに紙数が尽きてしまいました。次回は戦時から50年代にかけて「サン・ジェルマン・デ・プレ」に集った芸術家たちを、ボリス・ヴィアンを中心に語ってみたいと思います。 |

上の |