|

- カンドウ神父-  カンドウ神父 |

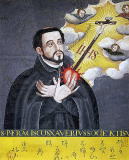

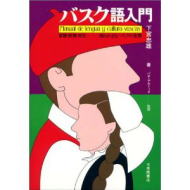

| 前回まで古代ローマ時代の銘酒<ファレルヌス酒、100歳>について述べてきましたが、今回はまた寄り道をしてワインとは直接関係ないものの、ラテン文学を学ぶには必携の『羅和字典』を編纂した一人の外国人に焦点を当てて少しく語ってみたいと存じます。 実は、私事に亘って恐縮ですが、昨秋からラテン語に興味をもち学び始めました。今更何故、今日では殆ど死語になってしまった言語を学ぶのかと疑問に思われるかもしれません。動機としては若い頃からエドワード・ギボン(1737-1794)の『ローマ帝国衰亡史』をはじめローマ史に興味をもち、内外の書籍をワイン書と同じくらい蒐集していたこと、定年を待たずに会社を辞する頃からフランス・ボルドーに留学するためにフランス語、そして帰国後に少しだけイタリア語を学び、これらロマンス語の祖語であり、インド・ヨーロッパ語族に属するラテン語を60代後半の手習いとして挑んでみようと思ったからです。そして出来ればキ  ケロー、カエサル、セネカ等の近代文学の母胎となった古典ラテン文学を原典で読んでみたいという自分なりのロマンに駆られたのです。 ケロー、カエサル、セネカ等の近代文学の母胎となった古典ラテン文学を原典で読んでみたいという自分なりのロマンに駆られたのです。漸く1年かけてラテン語文法を履修し、今秋からカエサル(Caesar,BC100-44)の『ガリア戦記(Bellvm Gallicvm)』とオウィディウス(Ovidius,BC43-AD17頃)の『変身物語(Metamorphoses)』の原典に挑戦しはじめたところです。ということですので、勿論、ラテン語について語ろうなどとは烏滸がましく、またその積りもありません。 今回のテーマはラテン語を習い始めた時に、慶應義塾大学の図書館でふっと手にした『羅和字典』(昭和9年発行の復刻版)の編著者のサルバトル・カンドウ(Salvatore CANDAU、1897-1955、神父)という名前に興味をもち、持ち前の好奇心に火が付き調べ始めてみたのであります。暫しの間お目を拝借できますれば幸甚に存じます。 何故カンドウ神父に興味をもったかといいますと、その聞き慣れない名前はもとより、約30,000語にのぼる語彙に旧字体の漢字の訳に、旧漢字に不案内な者そして外国人の利用者にも分かり易いように全てヘボン式ローマ字表記が施されており、それも日本人との共著ではなく単独で編纂した字典であることです。そして神父は、私が前々から興味を抱いていたフランスのバスク地方に生をうけていることでした。またこの『羅和字典』を復刻するにあたり、慶應義塾大学所蔵の原本を用いていることも分かりました。いつの日か原本を直に手に取って拝読したいものと願っております。ということで、カンドウ神父の人となりに関心をもち、生い立ちを調べてみたくなったのであります。 先ずは、『カンドウ全集』(全5巻、別巻3巻)から読み始めました。調べを進めていくうちに、カンドウ神父は単に『羅和字典』の編纂者だけでなく、偉大な神学者そして哲学者でもあり、それ以上に心は優れた“日本人”でもあったことが分かり大いに感銘を受けました。日本人と日本文化をこよなく愛する、わが国にとって大きな存  在であったのです。 在であったのです。ここで簡単にカンドウ神父の生い立ちを辿ってみます。1897年(明治30年)に敬虔なカトリック信者の両親の7番目の子として、南フランスのバスク地方に生まれました。17歳でバイヨンヌ大神学校に進学しますが、在学中に第一次世界大戦がおこり、陸軍少尉として参戦して戦傷を受けます。ブルターニュ地方の漁村で療養中に、神父は漁民たちの素朴な祈りと信仰心に深く感動することになります。その後、ローマのグレゴリアン大学に留学し、そこで当時の神学・哲学の大学者たちの薫陶を受け、司祭に叙階されることになります。そして神学と哲学の2つの博士号を取得しました。神父26歳の時です。 面白いことには、幼年時代に神父の伯父の家に富士山の絵がかかっており、神父の日本への憧れの種子がこの頃蒔かれたといわれていることです。その絵は歌川広重の富士36景だったかは定かでありませんが、多様な顔をもつ富士山の不思議な姿を通して日本への想いを深めていったのかもしれません。そして、私たちの誰もが歴史の教科書を読んで  知っている、1549年に遥かな波濤を越えて困難の末に日本に辿り着いた、同じバスク人(但し、スペイン側)のフランシスコ・ザビエル(1506-1552)が神父へ与えた影響は計り知れないほど大きかったことが想像されます。因みに、ザビエルを口説き落とし宣教師にし、ともにパリのモンマルトルの丘にイエズス会を創設したイグナティウス・デ・ロヨラ(1491-1556)もバスク人(スペイン側)です。ロヨラがいなければ ― 更にはロヨラが妖気をもってザビエルに迫ることがなかったなら ― ザビエルが日本に来ることもなかっただろうし、イエズス会も存在しなかっただろうといわれています。 知っている、1549年に遥かな波濤を越えて困難の末に日本に辿り着いた、同じバスク人(但し、スペイン側)のフランシスコ・ザビエル(1506-1552)が神父へ与えた影響は計り知れないほど大きかったことが想像されます。因みに、ザビエルを口説き落とし宣教師にし、ともにパリのモンマルトルの丘にイエズス会を創設したイグナティウス・デ・ロヨラ(1491-1556)もバスク人(スペイン側)です。ロヨラがいなければ ― 更にはロヨラが妖気をもってザビエルに迫ることがなかったなら ― ザビエルが日本に来ることもなかっただろうし、イエズス会も存在しなかっただろうといわれています。こうして神父は、1925年(大正14年)に初めて宣教師として日本の土を踏みました。最初、静岡市の教会に赴任して、日本語の勉学に打ち込み、半年で完全に日本語を修得したという逸話が残っています。爾来、信徒だけでなく非信徒からも慕われ、強い敬愛を受け、日本人と日本文化を愛し、完全な日本語の文章を書かれたのです。筆名は「貫道」。神父の該博な知識と日本語の流暢さとが相まって、戦後の文化人たちを大いに魅了させたことでありましょう。この時、柳田國男等の  多くの文化人の知遇を得ております。30年を日本で過ごし、その間アテネ・フランセ、日仏学院院長として講義を行うほか、聖心女子大学教授として「近代思想批判」などの講座を担当し、多くの若者たちに多大な宗教的、かつ文化的影響を与えました。日本文学者ドナルド・キーン(筆名は「鬼怒鳴門」)さんに重なります。成程、『羅和字典』が神父お一人だけで完璧に編纂されたことに充分納得がいきました。 多くの文化人の知遇を得ております。30年を日本で過ごし、その間アテネ・フランセ、日仏学院院長として講義を行うほか、聖心女子大学教授として「近代思想批判」などの講座を担当し、多くの若者たちに多大な宗教的、かつ文化的影響を与えました。日本文学者ドナルド・キーン(筆名は「鬼怒鳴門」)さんに重なります。成程、『羅和字典』が神父お一人だけで完璧に編纂されたことに充分納得がいきました。「もし日本の人びとがわたしのことをおぼえていて、あの人はバスク人だが一生を日本のためにささげたのだといってくれるならば、わたしはじゅうぶんに祖国のために働いたことになるのである。なんとなればわたしは自分の働きによって日本人の同情を祖国のためにかち得たからである」と。カンドウ神父は、1955年9月26日に58歳の生涯を閉じ、帰天されました。現在、東京・府中のカトリック墓地に埋葬されています。 神父は『カンドウ全集』の第1巻で次のように述べています。「わたしの国はフランスでもずっと南の  、スペインとの国境に沿うピレネー山脈の麓にある。名前はバスク地方として知られているが、実はバスクというのはフランスの一地方というよりも、ピレネー山麓に住むひとつの特殊な人種バスク人の国というべきである。地理的にいえば、その大半はスペイン国内にふくまれ、他の半分はフランスの圏内にあるという妙な国で、わたしの生まれたのはこのフランス側のバスクである」と。ボルドー留学時代にフランスの友人に車で連れて行って貰ったバイヨンヌをはじめビアリッツ、サン・ジャン・ド・リュズそしてサン・ジャン・ピエ・ド・ポール(当時、ここがカンドウ神父の生まれ故郷であることを知りませんでした。残念!!)の風光明媚なバスク地方を懐かしく思い出します。あの時はピレネー山脈の頂きにあるスペイン側バスクの小さな町まで足を伸ばしました。やわらかな緑の丘に点在する民家の白い壁と強烈な緑のペンキ、時には赤いペンキのコントラストは、フランスにもスペインにもないバスク独特の風景でした。 、スペインとの国境に沿うピレネー山脈の麓にある。名前はバスク地方として知られているが、実はバスクというのはフランスの一地方というよりも、ピレネー山麓に住むひとつの特殊な人種バスク人の国というべきである。地理的にいえば、その大半はスペイン国内にふくまれ、他の半分はフランスの圏内にあるという妙な国で、わたしの生まれたのはこのフランス側のバスクである」と。ボルドー留学時代にフランスの友人に車で連れて行って貰ったバイヨンヌをはじめビアリッツ、サン・ジャン・ド・リュズそしてサン・ジャン・ピエ・ド・ポール(当時、ここがカンドウ神父の生まれ故郷であることを知りませんでした。残念!!)の風光明媚なバスク地方を懐かしく思い出します。あの時はピレネー山脈の頂きにあるスペイン側バスクの小さな町まで足を伸ばしました。やわらかな緑の丘に点在する民家の白い壁と強烈な緑のペンキ、時には赤いペンキのコントラストは、フランスにもスペインにもないバスク独特の風景でした。 神父の文章は更に続きます。「こう説明しても日本の読者にはあまりピンとこないかもしれない。かえって、こちらでも若い人たちがよくかぶっているあのベレー帽の本場で、男という男はみんなあの黒い大黒帽をかぶっているところだといった方が印象的かもしれない。もっとも一群のもの知りの間では、このバスクの国と日本とにおもしろい類似点がたくさんあるということがかなり知られているようである」と。一例として、「文章の構成法から見て、また語尾のぐあいでいろいろな親しみ方や尊敬のニュアンスを加えられるところなど、非常に似ている。そのほかちょっとした表現などにしてもたとえば日が照っていて雨が降ってくるとやはり狐の嫁入りだというふうに」とあります。言語学者によると、バスク語は原始的な言葉で、少なくとも二千年間変化して 神父の文章は更に続きます。「こう説明しても日本の読者にはあまりピンとこないかもしれない。かえって、こちらでも若い人たちがよくかぶっているあのベレー帽の本場で、男という男はみんなあの黒い大黒帽をかぶっているところだといった方が印象的かもしれない。もっとも一群のもの知りの間では、このバスクの国と日本とにおもしろい類似点がたくさんあるということがかなり知られているようである」と。一例として、「文章の構成法から見て、また語尾のぐあいでいろいろな親しみ方や尊敬のニュアンスを加えられるところなど、非常に似ている。そのほかちょっとした表現などにしてもたとえば日が照っていて雨が降ってくるとやはり狐の嫁入りだというふうに」とあります。言語学者によると、バスク語は原始的な言葉で、少なくとも二千年間変化して いないといいます。そして日本語と同様に膠着(こうちゃく)語(接辞が膠(にかわ)の役目をして語幹とくっつき、そのことで文法機能が成立する言葉)です。バスクには言語以外、何一つ固有の文化はないと言い切る学者もいます。それだからこそ、バスク人たちはただひとつ先祖から伝承してきたバスク語についての言語愛が強くなるのかとも思われます。私はまだラテン語を始めたばかりなのに、つい興味を覚え早速に『バスク語入門』(下宮忠雄著)を買い込んできましたが、バスク語は70の手習いとして楽しみにとっておこうと思います。 いないといいます。そして日本語と同様に膠着(こうちゃく)語(接辞が膠(にかわ)の役目をして語幹とくっつき、そのことで文法機能が成立する言葉)です。バスクには言語以外、何一つ固有の文化はないと言い切る学者もいます。それだからこそ、バスク人たちはただひとつ先祖から伝承してきたバスク語についての言語愛が強くなるのかとも思われます。私はまだラテン語を始めたばかりなのに、つい興味を覚え早速に『バスク語入門』(下宮忠雄著)を買い込んできましたが、バスク語は70の手習いとして楽しみにとっておこうと思います。ヨーロッパ世界から、自然的にも人文的にもイベリア半島を孤立させ、バスク地方をフランスとスペインに分けているピレネー山脈、その山々を越えてローマ人は紀元前からこのイベリア半島に侵入し植民地化し、その支配は7世紀にも亘りました。文字に残された記録に関する限り、バスク人の祖先は古代ギリシャ・ローマ時代に遡って確認されますが、散在する断片的な記録のうち、とりわけ今学んでいるカエサルの『ガリア戦記』は、現代の私たちにとって示唆に富むものとされています。今後の原典講読が益々楽しみになってきました。 それとちょっと唐突ですが、ピレネー山脈で思い浮かべるのは、第2次ポエニ戦争の時に、ハンニ  バルが“象”(戦象は37頭といわれ、鎧を着せられ戦車の役割を果たした)を引き連れてスペインからピレネー山脈を越えてフランス南部を通り、アルプスを越えてイタリアまで進行したという2400キロの旅程です。紀元前218年のことでした。これは歴史上最も大胆な、戦略上の偉業とされています。この大胆不敵な作戦をハンニバルはやろうと決めたのです。ローマ人にとっては夢にも思わなかったことでしょう。この苦闘の目的は当時知られていた全世界制覇でありました。ヨーロッパ文明が、セム語族のカルタゴ人の交易文化を基盤とするか、それともインド・ヨーロッパ語族のローマ人の支配の型にはめられるかは、この戦いにかかっていました。今に至るもヨーロッパの人々はハンニバルに強い関心をもち続けているようで、象の大軍を引き連れてハンニバルは一体どのようなルートで“アルプス越え”を実現したのかという大きな謎には、ちょうど邪馬台国論争のように人々を夢中にさせるものがあるようです。最近、偶々神保町の古書店で『アルプスを越えた象―ハンニバルの進攻(Alps and Elephants:Hannibal's March)』という本を見つけました。著者はイギリスの生物学の泰斗で、ロンドン大学教授を経て、大英博物館の館長も務めた御仁です。ハンニバルの“アルプス越え”をした象は、果たしてアフリカ象なのか、それともインド象であったのかにも言及しています。壮大なロマンを感じました。 バルが“象”(戦象は37頭といわれ、鎧を着せられ戦車の役割を果たした)を引き連れてスペインからピレネー山脈を越えてフランス南部を通り、アルプスを越えてイタリアまで進行したという2400キロの旅程です。紀元前218年のことでした。これは歴史上最も大胆な、戦略上の偉業とされています。この大胆不敵な作戦をハンニバルはやろうと決めたのです。ローマ人にとっては夢にも思わなかったことでしょう。この苦闘の目的は当時知られていた全世界制覇でありました。ヨーロッパ文明が、セム語族のカルタゴ人の交易文化を基盤とするか、それともインド・ヨーロッパ語族のローマ人の支配の型にはめられるかは、この戦いにかかっていました。今に至るもヨーロッパの人々はハンニバルに強い関心をもち続けているようで、象の大軍を引き連れてハンニバルは一体どのようなルートで“アルプス越え”を実現したのかという大きな謎には、ちょうど邪馬台国論争のように人々を夢中にさせるものがあるようです。最近、偶々神保町の古書店で『アルプスを越えた象―ハンニバルの進攻(Alps and Elephants:Hannibal's March)』という本を見つけました。著者はイギリスの生物学の泰斗で、ロンドン大学教授を経て、大英博物館の館長も務めた御仁です。ハンニバルの“アルプス越え”をした象は、果たしてアフリカ象なのか、それともインド象であったのかにも言及しています。壮大なロマンを感じました。 現在パリ高等研究院(博士課程)から日本に派遣され、日本古来の“言霊”を研究しているスペインの若き友(カンドウ神父同様に日本語を熟知し、難しい漢文も古文書のくづし字も見事に判読できます)が母国スペインを是非案内したいとのことで、妻が常々見たいといっているバルセロナのガウディの建築群をはじめ、魅惑の名所旧跡、美術館、そしてスペインの誇る銘酒の地リオハ等々、遥かなるスペインに早くも想いを馳せています。バスクでは、カンドウ神父の故郷、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路のフランス側最後の宿場町でもある愛らしい町サン・ジャン・ピエ・ド・ポールを今度こそゆっくり訪ねてみたいと思います。神父に心から敬意を表しつつ。 現在パリ高等研究院(博士課程)から日本に派遣され、日本古来の“言霊”を研究しているスペインの若き友(カンドウ神父同様に日本語を熟知し、難しい漢文も古文書のくづし字も見事に判読できます)が母国スペインを是非案内したいとのことで、妻が常々見たいといっているバルセロナのガウディの建築群をはじめ、魅惑の名所旧跡、美術館、そしてスペインの誇る銘酒の地リオハ等々、遥かなるスペインに早くも想いを馳せています。バスクでは、カンドウ神父の故郷、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路のフランス側最後の宿場町でもある愛らしい町サン・ジャン・ピエ・ド・ポールを今度こそゆっくり訪ねてみたいと思います。神父に心から敬意を表しつつ。かつて日本と日本文化のために多大なご尽力をいただきましたバスク人のカンドウ神父は、今や歴史の彼方に忘れ去られようとしています。そこで今回、少しでも私なりに感じたままを書き残しておきたいと思い立った次第です。次回からは本来の<シャトー訪問記>に戻ります。 |

上の |