|

- オリエント急行とシャンパン -  Orient Express |

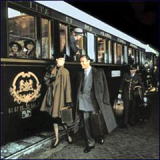

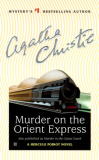

今回は、世にもロマンチックで夢を呼ぶ、<オリエント・エクスプレス>(Orient Express,初期にはExpress d'Orient,以降馴染のある<オリエント急行>と記します)の物語について、その列車内で味わえるシャンパン「Lechère 1er Cru Orient Express(ルシェール・1級・オリエント・エクスプレス)」をご紹介しながら語っていきたいと思います。 今回は、世にもロマンチックで夢を呼ぶ、<オリエント・エクスプレス>(Orient Express,初期にはExpress d'Orient,以降馴染のある<オリエント急行>と記します)の物語について、その列車内で味わえるシャンパン「Lechère 1er Cru Orient Express(ルシェール・1級・オリエント・エクスプレス)」をご紹介しながら語っていきたいと思います。私たちは<オリエント急行>と聞くと、これ程航空機が発達し、凄まじい勢いで自動車が普及した今日でも、昔ながらの列車という乗物に鉄道ファンのみならず一般の人たちにも特別な愛着と憧れを感じるのは何故でしょうか。特に、交通通信の未発達な一昔前のヨーロッパ人にとっては、オリエントは、言語、風俗、風土、宗教などあらゆる面で正にアラビアン・ナイト的なエキゾチックな世界に映っていたのでしょう。<オリエント急行>は、誰もが一生に一度は乗ってみたいと夢見る列車なのです。さあ、それでは早速に物語を始めることにいたしましょう。 <オリエント急行>が誕生したのは、今から130年程も前、日本では未だ東海道本線  (東京~神戸)すら全線開業していなかった1883年(明治16年)のことでありました。その年の10月4日、華やかな雰囲気につつまれたパリのストラスブール駅(現在の東駅(エスト))の長いホームには、既にドラマの主役がどっしりと横づけされていました。金モールがまばゆい制服の車掌の指揮のもと、荷物を運ぶポーターたちが忙しそうに往き来してホームは活気を呈しています。オーケストラが祝祭の曲を演奏する中で、フロックコートを身にまとった外交官や政治家たちが談笑し、握手をし、そして早くからその一番列車を一目みようと集まった物見高いパリジャン・パリジェンヌたちがそれを取り囲んで幾重にも人垣をつくっています。名門WAGON-LIT社(フランス語読みではヴァゴン・リですが、以降は英語読みでワゴン・リと記します)によって新造された、先頭は蒸気機関車とテンダー(炭水車)、つづいて寝台車が2輌、そのあとに食堂車1輌、最後に2輌の荷物車。これが、国際寝台車<オリエント急行>の処女航海の編成でありました。 (東京~神戸)すら全線開業していなかった1883年(明治16年)のことでありました。その年の10月4日、華やかな雰囲気につつまれたパリのストラスブール駅(現在の東駅(エスト))の長いホームには、既にドラマの主役がどっしりと横づけされていました。金モールがまばゆい制服の車掌の指揮のもと、荷物を運ぶポーターたちが忙しそうに往き来してホームは活気を呈しています。オーケストラが祝祭の曲を演奏する中で、フロックコートを身にまとった外交官や政治家たちが談笑し、握手をし、そして早くからその一番列車を一目みようと集まった物見高いパリジャン・パリジェンヌたちがそれを取り囲んで幾重にも人垣をつくっています。名門WAGON-LIT社(フランス語読みではヴァゴン・リですが、以降は英語読みでワゴン・リと記します)によって新造された、先頭は蒸気機関車とテンダー(炭水車)、つづいて寝台車が2輌、そのあとに食堂車1輌、最後に2輌の荷物車。これが、国際寝台車<オリエント急行>の処女航海の編成でありました。 そろそろ時計の針は午後7時半を回ろうとしています。出発の準備は完了し、ドアが閉められました。乗客たちは、これから80時間余の間そこで生活をすることになる空間の中に入り込みます。そして、その列車の行き先は、遥かなるオリエントの地、コンスタンチノープル(現在のイスタンブール)です。<オリエント急行>が、人々の羨望の的だったのは、パリからイスタンブール(開業当初はブルガリアのヴァルナ港から船で黒海を南下しコンスタンチノープルへ到着しました)、つまり、ヨーロッパからアジアの入り口への初の直通列車であったという理由だけではなかったようです。これまで人々が見たこともない超豪華列車だったからなのであります。17メートル半にも及ぶ長大な車輌の内部は、床にはトルコ絨毯が敷き詰められ、壁は総絹張り、内装はマホガニーという格調の高さを誇り、蒸気熱による暖房とガス灯の照明を備えた、“パリの贅沢なアパルトマンよりも快適なサロン”でありました。正に世界初の名門豪華寝台列車の誕生、その瞬間だったのです。 そろそろ時計の針は午後7時半を回ろうとしています。出発の準備は完了し、ドアが閉められました。乗客たちは、これから80時間余の間そこで生活をすることになる空間の中に入り込みます。そして、その列車の行き先は、遥かなるオリエントの地、コンスタンチノープル(現在のイスタンブール)です。<オリエント急行>が、人々の羨望の的だったのは、パリからイスタンブール(開業当初はブルガリアのヴァルナ港から船で黒海を南下しコンスタンチノープルへ到着しました)、つまり、ヨーロッパからアジアの入り口への初の直通列車であったという理由だけではなかったようです。これまで人々が見たこともない超豪華列車だったからなのであります。17メートル半にも及ぶ長大な車輌の内部は、床にはトルコ絨毯が敷き詰められ、壁は総絹張り、内装はマホガニーという格調の高さを誇り、蒸気熱による暖房とガス灯の照明を備えた、“パリの贅沢なアパルトマンよりも快適なサロン”でありました。正に世界初の名門豪華寝台列車の誕生、その瞬間だったのです。出発後数分も経たないうちに、チーフ・ウエイターの言葉を耳にします。「ご乗車のみなさん、お食事のご用意ができました・・・」と。まず第一回目の食事のテーブルにつく24名の乗客が食堂車に案内されました。食堂車の中は・・・いや、それはもはや食堂車というよりは夢のレストランそのものでした。天井はコルドバ皮の打ち出し張り、壁にはゴブラン織りのタピスリー、カーテンの材質はジェノヴァのビロード・・・信じられないほど  豪華なインテリアで飾られておりました。そして、食卓には、シミひとつない純白のテーブルクロス、見事な線彫を施された銀器にシャンパン・クーラー。キラキラと燦めくクリスタルのキャラフの中で、ボルドーの銘酒が深紅色に輝いています。まったく、豪華この上ない超高級レストラン!これが走る列車の上だなんて、いったい誰が信じられましょうか! 豪華なインテリアで飾られておりました。そして、食卓には、シミひとつない純白のテーブルクロス、見事な線彫を施された銀器にシャンパン・クーラー。キラキラと燦めくクリスタルのキャラフの中で、ボルドーの銘酒が深紅色に輝いています。まったく、豪華この上ない超高級レストラン!これが走る列車の上だなんて、いったい誰が信じられましょうか!ここに<オリエント急行>の標準的なメニューの一例を挙げておきましょう:タピオカのポタージュ、オリーブの実、バター添え、鱸のオランデーズ・ソース、ポテト添え、羊の股肉ブルターニュ風、ル・マン特産の若鶏クレソン風味、ほうれん草の甘煮、チーズ各種、果物のタルト(1884年12月6日のディナーから)。正に美味なる豪華な料理が次から次に運ばれてきます。当時どのような銘柄のシャンパン、ワインが供されていたかは残念ながら分かりませんが、ボルドーやブルゴーニュをはじめすばらしい銘酒の数々がテーブルを彩り賑わしたことでしょう。今回皆様の旅のお供をするシャンパン「Lechère 1er Cru Orient Express(ルシェール・1級・オリエント・エクスプレス)」は、1982  年から<オリエント急行>に正式に採用されましたので、食堂車のテーブルに登場するのはずっと後になってからのことです。このシャンパンについては後程お話しますのでもう少々お待ちください。 年から<オリエント急行>に正式に採用されましたので、食堂車のテーブルに登場するのはずっと後になってからのことです。このシャンパンについては後程お話しますのでもう少々お待ちください。当時の<オリエント急行>のWAGON-LIT社の社長、ナゲルマケールス(ベルギー人)はなかなか演出の機微を心得た人物だったようで、料理のメニューにも沿線の名物や郷土色を取り入れて毎日の食事に変化を添えることを考えたようです。目に映る景色が変わるにつれて胃袋の中に入るものも変わるという、これも又それまでにはなかったアイデアであったのです。 さて、食事が終りました。人々は席を立ち、ある者はソファに座ってコニャックやポートを片手に食後のシガーの一服を楽しみ、またある者はデッキへ出て涼しい夜風にあたって酔いをさましたことでしょう。そして、夜も更けるころになると、三々五々と各自の寝室に入り、ふかふかのベッドの中に滑り込んだの  であります。 であります。ところで、<オリエント急行>というと誰もがまず思い出すのが、アガサ・クリスティーの名作ミステリー、『オリエント急行殺人事件』でしょう。この小説は、極めて古典的な探偵小説の常道を踏んで、彼女のお気に入りの名探偵エルキュール・ポワロが、“豪雪に閉じ込められたオリエント急行”を、外界から隔離された一団の人々とその中に含まれている犯人、という状況の設定を利用してその密室トリックを鮮やかに解いてみせましたが、この設定はクリスティーの純粋な想像力の産物ではなかったようです。実際に、<オリエント急行>は雪の中で立往生したことがあったからです。尤も、そこで繰り広げられた事件は殺人事件ではなく、悲劇的ではあったがコミカルでもあったようですが・・・。この英国の若き女流作家が小アジアへの旅にでた時に、この<オリエント急行>に偶然乗っていたのです。アガサという名の作家は、夫君のアーチボールド・クリスティーとの結婚生活がうまくいかず、離婚したのち、考古学に興味をもって東洋への旅を思い立ちます。そして古代遺跡の発掘の現場で次の夫となるマックス・マローウァンという考古学者と巡り会うことになります。こうして、アガサ・クリスティーにとって、<オリエント急行>は忘れ得ぬ列車となったのです。彼女はその後何十回もこの列車に乗っています。あのミステリーの傑作のすばらしいディーテイルは実際の旅の賜物だったのでしょう。アガサ・クリスティーはこうも言っています。「結婚するなら考古学者がよい。年を経て古くなればなるほど愛してくれるから」と。何か銘醸ワインの古酒のようですね。  このように、<オリエント急行>という名前を聞いただけで、すぐにさまざまなイメージが沸き起こり、いろいろな想像が広がっていきます。終着駅のコンスタンチノープルと聞いて、ロマンを掻き立てられるのは私だけではないでしょう。回教寺院の丸屋根から登る朝日、天を衝く尖塔のシルエット、そして白帆が往き交うボスフォラスの海。欧州とアジアを繋ぐ海峡の眺めを一度でも目にした旅人は、一生その美しさと感激を忘れ得なかったことでしょう。オステンドからイスタンブールまでの旅を題材としたグレアム・グリーンの『スタンブール特急』、イアン・フレミングのあの有名なスパイ小説『ロシアから愛をこめて』は映画化もされ、ヒチコックも《消えた淑女》の舞台として使っています。 このように、<オリエント急行>という名前を聞いただけで、すぐにさまざまなイメージが沸き起こり、いろいろな想像が広がっていきます。終着駅のコンスタンチノープルと聞いて、ロマンを掻き立てられるのは私だけではないでしょう。回教寺院の丸屋根から登る朝日、天を衝く尖塔のシルエット、そして白帆が往き交うボスフォラスの海。欧州とアジアを繋ぐ海峡の眺めを一度でも目にした旅人は、一生その美しさと感激を忘れ得なかったことでしょう。オステンドからイスタンブールまでの旅を題材としたグレアム・グリーンの『スタンブール特急』、イアン・フレミングのあの有名なスパイ小説『ロシアから愛をこめて』は映画化もされ、ヒチコックも《消えた淑女》の舞台として使っています。 <オリエント急行>にまつわる伝説神話エピソードは数限りなくありました。それは当時のいわば動く世界博覧会でもあったわけですから、別に不思議なことではなかったのです。政治家や、外交官や、財界人が、芸術家や、社交界の花形と出会いそして別れる、国際的な舞台であった<オリエント急行>は、常にヨーロッパの歴史の証人でもあったのです。当時の鉄道地図を見ると、<オリエント急行>の路線がヨーロッパの全域にクモの巣のように張り巡らされていることは一目で見てとれます。<オリエント急行>は、正に社交界そして小説や映画の格好の舞台になっていったのです。 <オリエント急行>は、単一の路線を結ぶひとつの急行の名前だけではなく、この同じ<オリエント急行>の名前のもとに、幾多の路線をワゴン・リ(寝台列車)は走っていたのです。1889年以来欧州大陸をわがもののように走りはじめた<オリエント急行>は、その後ドナウ河に沿った道を、トランスシルバニアの平原を走る道を、あるいはアルプスの南ないし北の道を、またチロルを貫く道を、縦横無尽に走るようになっていました。そうして走っているうちに、ある国の名は消えてなくなり、代わりに新しい国ができたりもしたように、歴史は刻々とその姿を変えていきました。 その後の<オリエント急行>の栄光に満ちた歴史は常にワゴン・リ社と共にありました。第一次世界大戦、第二次世界大戦の戦火をくぐり抜けながらも<オリエント急行>とワゴン・リ社とは<オリエント急行>の名において、世界最上級の列車の旅を提供し続けました。しかしながら栄枯盛衰のたとえのとおり、この名門列車にも終焉の日が訪れました。<オリエント急行>を廃止に追い込んだのは戦争ではなく、実は戦争によって飛躍的に発達した航空機だったのです。かくて、  1971年に創業99年目にして名門ワゴン・リ社は寝台事業より撤退し、パリからイスタンブール間の<オリエント急行>も、その後を追うようにして1977年、94年間の歴史に終止符を打つことになります。ところが、今や、現実に「青きプリマドンナ」と謳われたワゴン・リの<オリエント急行>が走っております。夢でも幻でもなく、かの<オリエント急行>は、あたかもフェニックスでもあるかのように、1982年5月に復活したのです。それが、今日の<VSOE:VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS(ヴェニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス>なのです。ただ、残念ながら2009年12月に定期運航は廃止されました。 1971年に創業99年目にして名門ワゴン・リ社は寝台事業より撤退し、パリからイスタンブール間の<オリエント急行>も、その後を追うようにして1977年、94年間の歴史に終止符を打つことになります。ところが、今や、現実に「青きプリマドンナ」と謳われたワゴン・リの<オリエント急行>が走っております。夢でも幻でもなく、かの<オリエント急行>は、あたかもフェニックスでもあるかのように、1982年5月に復活したのです。それが、今日の<VSOE:VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS(ヴェニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス>なのです。ただ、残念ながら2009年12月に定期運航は廃止されました。ここで漸くシャンパンの話に辿り着きました。その復活した記念すべき19  82年に、49社のシャンパン・メゾンとの競合の末<オリエント急行>の栄えある正式なシャンパンとして選ばれたのが、今回皆様にご紹介する<ルシェール・1級・オリエント・エクスプレス・キュヴェ・スペシャル>です。私の主催するワイン会でも登場しました。<VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS>とラベルに誇らしげに刻まれています。このシャンパンをつくるジャン・バティスト・ルシェール家は160年以上も前からシャンパンづくりに携わっている名門です。ルシェールの目指すところは“フィネスとエレガンス”にあり、ブラン・ド・ブラン(白の中の白)と呼ばれるシャルドネ種100%でつくられています。バニラやトロピカル・フルーツなどの果実の香りが広がり、口に含むとクリーミーで芳醇な味わいがあります。さすが、超豪華列車<オリエント急行>に選ばれたシャンパンです。 82年に、49社のシャンパン・メゾンとの競合の末<オリエント急行>の栄えある正式なシャンパンとして選ばれたのが、今回皆様にご紹介する<ルシェール・1級・オリエント・エクスプレス・キュヴェ・スペシャル>です。私の主催するワイン会でも登場しました。<VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS>とラベルに誇らしげに刻まれています。このシャンパンをつくるジャン・バティスト・ルシェール家は160年以上も前からシャンパンづくりに携わっている名門です。ルシェールの目指すところは“フィネスとエレガンス”にあり、ブラン・ド・ブラン(白の中の白)と呼ばれるシャルドネ種100%でつくられています。バニラやトロピカル・フルーツなどの果実の香りが広がり、口に含むとクリーミーで芳醇な味わいがあります。さすが、超豪華列車<オリエント急行>に選ばれたシャンパンです。 読者の皆様には、シャンパンを味わっていただくこともできずに拙文の表現だけで申訳ありませんでした。でも、超豪華列車<オリエント急行>に乗車し、シャンパンを飲んだ積りになって少しでも旅した気分になれましたら筆者としては誠に嬉しい限りです。 最後になりましたが、私の大好きな作家、須賀敦子さんの著書『ヴェネツィアの宿』の中に<オリエント・エクスプレス>に関する名文(ここをクリックしてください)がありますのでご紹介させていただき、この稿を終わることにします。 |

|

| なお、この3月には懐かしのボルドーとスペインを旅してきますので、誠に勝手ながら駄文《ボルドー便り》の3月号は休みとさせていただきます。申訳ございません。今回の旅については次号以降順次掲載していく積りです。どうぞご期待ください。 |