|

余聞:ドン・キホーテと食について(1)

<ドン・キホーテとサンチョ・パンサ像> |

| 前回、『ドン・キホーテ』はスペイン文学としては食べ物の記述の多い作品であると述べました。実は、そのこと自体が、作者セルバンテス(1547-1616)がこの作品を書いた自然な成り行きを浮き彫りにしているように思えてなりません。

さて、食事というテーマはありふれているために、よほどの才気、積極性、活力に満ち溢れた古典作品、例えば、古代ローマ時代のペトロニウス著『サテュリコン』(vol.96)のようなものしかあえて取り上げようとはしなかったのです。洗練された趣味をもつ生真面目な知識人は、軽佻浮薄のそしりを受けることを恐れて食べ物という主題を扱うことを拒みました。でもセルバンテスは、食とは日々の行いであり、食べることに喜びを見出した時、“人間は必要を力に変える”ということを忘れていなかったのです。更に、黄金の世紀(人生の世俗的側面に関して、私たちの想像以上に寛容だった時代)の他の文学者たちも、大食と満腹の境目で常にバランスを保つ登場人物を通じて、食べ物について語ってきました。  その中にあって、ギリシアやローマの古典に精通し、医者でもあったフランスの作家フランソワ・ラブレー(1483-1553)が、中世の民間伝承に材をとった『パンタグリュエル物語』(1532年)と『ガルガンチュワ物語』(1534年)を書いたのは例外かもしれません。ラブレーの造形したガルガンチュワとパンタグリュエルの巨人父子は、あらゆる硬直した狭隘な精神を笑い飛ばし、常にうまい食べ物とうまい酒をたらふく味わったゴーロワ精神の体現者であったからです。これはフランスというと洗練されてどこか気取った文化の国と考えがちですが、猥雑なまでの哄笑と飽くことのない愉しみの追求という、ボン・ヴィヴァン(bon vivant,「良く生きる人」)の伝統があることを忘れてはならないでしょう。飲み食いは人生の大きな楽しみのひとつですから、「良く生きる人」とは、何よりもまず「良く食べ、良く飲む人」なのです。ラブレーの主人公たちも良く食べそして良く飲む。彼らの食事の場面は、社会的な価値を転倒し、生と死とが転換する祝祭的な性格を帯びていました。だから、このような伝統に根ざすフランスのガストロノミーが美味しいものを少しだけいただくなどといったヤワなものではなく、いささか度を越えた量の美学、生の横溢であるのも納得してしまいます。 その中にあって、ギリシアやローマの古典に精通し、医者でもあったフランスの作家フランソワ・ラブレー(1483-1553)が、中世の民間伝承に材をとった『パンタグリュエル物語』(1532年)と『ガルガンチュワ物語』(1534年)を書いたのは例外かもしれません。ラブレーの造形したガルガンチュワとパンタグリュエルの巨人父子は、あらゆる硬直した狭隘な精神を笑い飛ばし、常にうまい食べ物とうまい酒をたらふく味わったゴーロワ精神の体現者であったからです。これはフランスというと洗練されてどこか気取った文化の国と考えがちですが、猥雑なまでの哄笑と飽くことのない愉しみの追求という、ボン・ヴィヴァン(bon vivant,「良く生きる人」)の伝統があることを忘れてはならないでしょう。飲み食いは人生の大きな楽しみのひとつですから、「良く生きる人」とは、何よりもまず「良く食べ、良く飲む人」なのです。ラブレーの主人公たちも良く食べそして良く飲む。彼らの食事の場面は、社会的な価値を転倒し、生と死とが転換する祝祭的な性格を帯びていました。だから、このような伝統に根ざすフランスのガストロノミーが美味しいものを少しだけいただくなどといったヤワなものではなく、いささか度を越えた量の美学、生の横溢であるのも納得してしまいます。

しかしながら、上述したようないくつかの例外はあるものの、やはり食べ物を論じることは、ごく最近までタブーだったのです。真面目と見做される著作では、この主題に触れることは俗悪と思われていたためです。まともな人間が食の逸楽を擁護すれば、美食の悪習に肩入れすることだとして槍玉に挙げられてきたからです。 しかしながら、上述したようないくつかの例外はあるものの、やはり食べ物を論じることは、ごく最近までタブーだったのです。真面目と見做される著作では、この主題に触れることは俗悪と思われていたためです。まともな人間が食の逸楽を擁護すれば、美食の悪習に肩入れすることだとして槍玉に挙げられてきたからです。

しかるに、17世紀初頭に書かれたスペイン文学を代表する『ドン・キホーテ』も実に例外的な作品のひとつだったことが分かります。何故なら、登場人物が頻繁に飲み食いをし、また飲み食いを願う中で、スペイン史の中でも特に幸福な時代を彩った味覚や食習慣が克明に綴られているからです。満腹ぶりを描くか、空腹ぶりを描くかはさておき、この大遍歴生活のほぼ毎日、朝餉、昼餉、夕方の間食、そして夕餉といった4度4度の食事のことが話題にのぼるのです。そして、特に従士サンチョの口を借りて「午後2時になってもまだ昼餉をとっていない人間は不幸の極み」とか、あるいは著者自身の言葉で「あの日、たっぷりおやつを楽しんだサンチョであるが・・・」、といった具合にツボにはまった観察が披露されていきます。そして、庶民の知恵をきまって引き合いに出して、「美食は剣よりも多くの人を殺す」と宣ったりするのに、宿屋での夕餉は大盤振る舞い。しかも、宿屋をめぐる古い格言、「客が歓迎されるのは日の射すうち」とばかり、夕方の早い時期からはじめる始末。精神の世界に生きる男であり、騎士叙勲の夢の囚われ人でもあるドン・キホーテとて、夕餉をとらずにはいられません。ドン・キホーテの空想の城の主は、脱げない兜の面頬越しに、葦の茎の先を騎士の口に突っ込み、そこからワインを滴らせ、余り物の茹で肉、水で戻した干し鱈、黒ずんだパンやらを運んできます。ドン・キホーテはといえば、それらを心の中でシチューと虹鱒と上等の白パンに変えて味わい、面頬越しの食事に苦労しながらも、それらの食べ物に法外な栄誉を授けたのです。自ら選んだ使命からは、貧困と水のようなスープしか得られなかったドン・キホーテですが、独白の中では、裕福な騎士はかくあらんと、料理になぞらえ、見果てぬ夢を語るのであります。「・・・乙女らがことごとくぴったりと口を閉ざしたままかしずくうちに、ありとあらゆる珍味佳肴が次から次へと出るわ出るわで、その美味しそうなスープといったら、どれを先に食べてよいやら途方に暮れてしまうほど」等々。  ここらで、「それほど昔のことではない、その名は思い出せないが、ラ・マンチャ地方のある村に、槍掛けに槍をかけ、古びた盾を飾り、やせ馬と足の速い猟犬をそろえた型どおりの郷士が住んでいた」という書き出しではじまる小説、『ドン・キホーテ』について少しく概括してみることにします。『ドン・キホーテ』といえば、わが国でも馴染の名前です(同名のスーパーまで出現)。400年以上も前の古い物語ではありますが、読んでなくても、また作者の名は知らなくても、スペイン語で書かれていることも、吃驚するほど長い物語であることも、何も知らなくても、名前だけは知っているでありましょう。舞台でも『ラ・マンチャの男』として世界中で繰り返し上演されています。 ここらで、「それほど昔のことではない、その名は思い出せないが、ラ・マンチャ地方のある村に、槍掛けに槍をかけ、古びた盾を飾り、やせ馬と足の速い猟犬をそろえた型どおりの郷士が住んでいた」という書き出しではじまる小説、『ドン・キホーテ』について少しく概括してみることにします。『ドン・キホーテ』といえば、わが国でも馴染の名前です(同名のスーパーまで出現)。400年以上も前の古い物語ではありますが、読んでなくても、また作者の名は知らなくても、スペイン語で書かれていることも、吃驚するほど長い物語であることも、何も知らなくても、名前だけは知っているでありましょう。舞台でも『ラ・マンチャの男』として世界中で繰り返し上演されています。

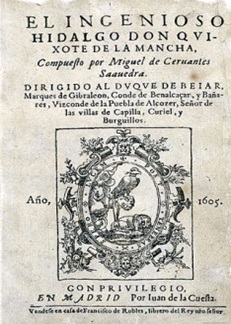

スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラが書いた小説『ドン・キホーテ』は前編と後編に分かれており、前編(原題:EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA)が1605年に、後編(原題:SEGUNDA PARTE DEL INGENIOSO CABALLERO DON QUIJOTE DE LA MANCHA)が1615年に出版されました(日本では徳川家康が将軍職を辞し、第2代征夷大将軍として徳川秀忠が活躍していた時代)。『ドン・キホーテ』といえば、やせ馬ロシナンテに乗って、風車に向って槍を向け突っ込んでいく象徴的な場面をご記憶の方も多いと思います。騎士道の物語にのめり込んでしまって、あるいは妄想を膨らませてしまった郷士のドン・キホーテが、従士のサンチョ・パンサを引き連れて旅に出る物語です。  実際私たちが手にとって読もうとすると、例えば岩波文庫本で前編・後編と6冊あって、十分過ぎるくらいに読み応えのある分量です。私の読書体験からいいますと、大変な長編ですので、何回かトライしては投げ出してしまう繰り返しでした。こんな荒唐無稽なことをやった人間のものをいちいち読んでいられないと。でも段々歳をとってきますと、人生の哀しいことやいろいろなことも感じられるようになってきて、『ドン・キホーテ』の世界が次第に分かるようになってきました。登場人物は4人の主人公、つまり遍歴の騎士ドン・キホーテ、従士サンチョ・パンサ、想い姫ドゥルシネーア、そしてドン・キホーテの愛馬のロシナンテが中心的役割を果たしていくわけですが、読んでいく内に登場人物が手の届くところに見えてきますから不思議です。政治家にしても、商売をしている人にしても、道を歩いている人たちにしても。そして一人ひとりに特徴があり、把握しやすい人物像として描かれています。つまりセルバンテスのこの作品は、時代に拘わらず普遍的なものといえるのではないでしょうか。 実際私たちが手にとって読もうとすると、例えば岩波文庫本で前編・後編と6冊あって、十分過ぎるくらいに読み応えのある分量です。私の読書体験からいいますと、大変な長編ですので、何回かトライしては投げ出してしまう繰り返しでした。こんな荒唐無稽なことをやった人間のものをいちいち読んでいられないと。でも段々歳をとってきますと、人生の哀しいことやいろいろなことも感じられるようになってきて、『ドン・キホーテ』の世界が次第に分かるようになってきました。登場人物は4人の主人公、つまり遍歴の騎士ドン・キホーテ、従士サンチョ・パンサ、想い姫ドゥルシネーア、そしてドン・キホーテの愛馬のロシナンテが中心的役割を果たしていくわけですが、読んでいく内に登場人物が手の届くところに見えてきますから不思議です。政治家にしても、商売をしている人にしても、道を歩いている人たちにしても。そして一人ひとりに特徴があり、把握しやすい人物像として描かれています。つまりセルバンテスのこの作品は、時代に拘わらず普遍的なものといえるのではないでしょうか。

『ドン・キホーテ』は、最初から順番に最後まで読もうとすると、途中で挫折してしまいますので、欧米人が聖書を読むように、書斎の片隅に『ドン・キホーテ』を並べておいて、日々好きな章を開けては気儘に読むのがいいように思います(因みに、『ドン・キホーテ』は聖書に次いで多くの言語に翻訳された世界の大ベストセラーです)。『ドン・キホーテ』には「スペインが丸ごと書かれている」といわれております。『ドン・キホーテ』の話は正に情報満載の本でもあり、今日の人びとがテレビ番組に夢中になるように、当時の人びとがこれは面白いと、夢中になって『ドン・キホーテ』を読みあるいは耳を傾けたのではないかと想像できます。『ドン・キホーテ』を読む意義のひとつとして、スペインという国と、他の国々を結びつけるものがそこにあるように思うのです。そして、この本を読んで、個人的な結論や個人的接点を見つけていけばいいように思います。 次に、その『ドン・キホーテ』を書いたセルバンテスとはどのような人物であったのでしょうか。セルバンテスは幸福な作家であったかといえば必ずしもそうではなかったようです。セルバンテスは外科医の息子といわれていますが、当時は床屋さんが外科医的な仕事を兼ねていましたので、むしろ床屋さんの倅といった方がいいかもしれません。  スペインが最も栄えていた頃、1571年のレパントの海戦に出兵しましたが負傷し、左腕の自由を失ったり、国へ帰る途中に海賊に襲われ5年ほど捕虜となってしまったりと波乱万丈の人生を過ごしました。帰国後も報われず、うだつの上がらない一下級役人としての暮らしがつづきます。『ドン・キホーテ』が発売され人気が出たにも拘わらず、版権を売り渡していたため暮らしはなかなか豊かにならなかったようです。セルバンテスは1616年に生涯を閉じております。享年69歳でした。 スペインが最も栄えていた頃、1571年のレパントの海戦に出兵しましたが負傷し、左腕の自由を失ったり、国へ帰る途中に海賊に襲われ5年ほど捕虜となってしまったりと波乱万丈の人生を過ごしました。帰国後も報われず、うだつの上がらない一下級役人としての暮らしがつづきます。『ドン・キホーテ』が発売され人気が出たにも拘わらず、版権を売り渡していたため暮らしはなかなか豊かにならなかったようです。セルバンテスは1616年に生涯を閉じております。享年69歳でした。

セルバンテスが『ドン・キホーテ』という作品を上梓するにあたり、原著者はアラビア人の史学者シデ・ハメーテ・ベネンヘーリであると、職業と固有名詞をはっきり出しております。その原著書をセルバンテスが町の市場で反故か紙屑同然の値で買い取り、このアラビア語で書かれた本をトレドに住んでいるバイリンガルのモーロ人に翻訳させ、自分は編集をしたに過ぎないのだと書いております。これは『ドン・キホーテ』の中にある、国の政治に対する批判、カトリックに対する批判、そういったようなものに対する権力や教会側からの反論、更に弾圧などをかわすことも考えて、このような原著者、翻訳者をわざわざ出したのではないかというのが定説になっています。スペインでは1481年に異端審問所がセビーリヤではじめて開設され、それが何と1830年くらいまでつづいたのです。その苛酷な状況を考えると、『ドン・キホーテ』も相当命がけで書いたのではと思われます。つまり、シデ・ハメーテ・ベネンヘーリはセルバンテスの筆から生まれた架空の原著者だったのです。 セルバンテスはスペインのことを勿論良く知っていたし、イタリアに住むなど海外の知識も豊富で、古典にもよく通じた博学の人だったようです。『ドン・キホーテ』では、主人公のドン・キホーテも従士のサンチョも諺が好きで多用されています。随所で諺を使って対話を盛り上げているのです。これも『ドン・キホーテ』に惹きつけられる一因かもしれません。セルバンテスは、「この世の中は死以外に確実なことは何もない、全てが不確実である」といっています。その他、「死を除けば、どんなことにも救いの手立てはある(諦めることはない)」とか、「人間死ぬまで正に人生」、「死は別にして、万事に策あり」といった人生を語る諺がいろいろ出てきます。人生で苦労に苦労を重ねたセルバンテスならでは言葉ではないかと思います。人生をいろいろな形で教えてくれる、それが『ドン・キホーテ』の大きな魅力ではないでしょうか。 優れた文学というものは、著者の意図が明確か曖昧かを問わず、新たな文学を生みだす力をもっているように思います。何故なら、読者一人ひとりが自分なりのやり方で作品を解釈することができるからです。 そして、『ドン・キホーテ』が何よりも大きな声で賞賛されるのは、時間の枠を超えた小説だということでしょう。それは普遍的なものだということです。描かれた400年以上の昔も非常に効果的なものであったし、400年以上に亘ってその効果や影響がありつづけ、今日もなお影響をもち愛されつづけている作品であると評価されているのが納得できます。『ドン・キホーテ』はあらゆる時代と共鳴し合う物語であり、その作品を通じて、世界に色彩と味わいそして意味を与えてくれます。先ずは、ページを無作為にめくってみましょう。その冒険譚をひとつ読む時、私たちの心はときめき、理性のエンジンが加速すること請け合いです。 具体的な「食」の話に入る前に『ドン・キホーテ』の一般論で紙数が尽きてしまいました。次回は『ドン・キホーテ』の「食」のキーワードとなる料理について述べてみたいと思います。  |