|

余聞:ドン・キホーテと食について(5)

<ドン・キホーテとサンチョ・パンサ> |

| さて、<ドン・キホーテと食について>はいよいよ終盤を迎えました。先ずは前回述べました「Olla Podrida(腐った煮込み)」という奇妙な料理の名前の由来から始めることにいたしましょう。

『ドン・キホーテ』の作品の中で、最大の飲食風景となる<カマチョの婚礼>の圧巻として登場するのが、この「腐った煮込み」料理です。果たして、この奇妙な料理名の由来はどこからきたのでしょうか。3つほどの説があるようです。  最初の説は、ゆっくりと長時間かけて中身が殆ど原型をとどめないほど煮込むから「腐った煮込み」といわれるようになったとの説。次は悪臭説です。これだけ雑多のものを煮込んでしまうために、ついには耐えられないほどの臭気を放ち、まるで腐ったものが入った鍋物になってしまうからだとの説。腐っているからには、この悪臭説が一番の正統な説になるかもしれません。しかし、雑多なものを入れることが本当に悪臭を放つのか、必ずしもつながらないように思えます。それは従士サンチョ・パンサが後編49章で次のように述べているからです。「給仕長が、例の腐った煮込みを持ってきてもよさそうなもんだね。腐っていればいるほどいい匂いがして、その中には好きなものを勝手に、何でもかんでも入れればいいんだ」と。「腐っていればいるほどいい匂い」なのだから、この場合の「腐った」が字義通りであるはずはないと思います。3番目の説は、スペイン北部の山岳地帯で2,3日かけて煮込む豪華な料理のことを、「Olla Poderida(「腐った」の意味のPodridaではない。-eが入っていて綴り字が違います。この単語は辞書に載っていません)」と呼び、特別な祝い事があると食べる「金持ちの料理」との異説があります。 最初の説は、ゆっくりと長時間かけて中身が殆ど原型をとどめないほど煮込むから「腐った煮込み」といわれるようになったとの説。次は悪臭説です。これだけ雑多のものを煮込んでしまうために、ついには耐えられないほどの臭気を放ち、まるで腐ったものが入った鍋物になってしまうからだとの説。腐っているからには、この悪臭説が一番の正統な説になるかもしれません。しかし、雑多なものを入れることが本当に悪臭を放つのか、必ずしもつながらないように思えます。それは従士サンチョ・パンサが後編49章で次のように述べているからです。「給仕長が、例の腐った煮込みを持ってきてもよさそうなもんだね。腐っていればいるほどいい匂いがして、その中には好きなものを勝手に、何でもかんでも入れればいいんだ」と。「腐っていればいるほどいい匂い」なのだから、この場合の「腐った」が字義通りであるはずはないと思います。3番目の説は、スペイン北部の山岳地帯で2,3日かけて煮込む豪華な料理のことを、「Olla Poderida(「腐った」の意味のPodridaではない。-eが入っていて綴り字が違います。この単語は辞書に載っていません)」と呼び、特別な祝い事があると食べる「金持ちの料理」との異説があります。

いずれであっても、材料の豪勢さや調理の規模からいってスペイン料理の王様であり、美食王国であるフランスの国民的料理「ポ・ト・フ」のもとにもなったといわれている「腐った煮込み」は、<カマチョの婚礼>の中で、金持ちカマチョがこれで身上(しんしょう)を誇示するものでもありました。サンチョ・パンサがその日の婚礼でたらふく食い、後に夢枕に出てくる料理でもあります。薪が小山のように積み重ねてあり、巨大な深鍋が6個、それぞれ何頭かの羊が丸煮の最中です。木の枝には酒袋だけでなく鳥や兎が吊るしてあります。それがそっくり風呂釜のような鍋で煮込まれ「腐った煮込み」になるのです。そして、この「腐った煮込み」が当時どれほどもてはやされたかの理由を、サンチョ・パンサが後編47章で極めて端的に説明しています。「煮立っているのは腐った煮込みらしい。腐った煮込みには実に種々雑多なものが入っているんで、きっと自分の好みに合って、こちらがいい思いをする具に出くわすに違いない」と。好みの様々な人が同じ鍋をつっついて全員が満足する、しかも懐具合によって中味の具をどうにでも調整できる、これほど便利な料理はそうあるものではないでしょう。いつの時代にあっても、鍋料理の美味しさ、楽しさは万国共通のものだということが納得できます。 最後の食材としてスペインで忘れてならないものは,やはり「豚(Cerdo,Cochino,Puerco)」でありましょう。近年日本でもイベリコ豚の生ハム(vol.125)ですっかり有名になりました。  作者のセルバンテスもドン・キホーテも人並み以上に豚に敏感で、作品の中で豚の演じる役割も大きいのです。「ドン・キホーテの旅は豚とともに始まり、豚とともに終わる」とも言われているくらいです。そして、豚は何といってもドン・キホーテの想い姫ドゥルシネーアの得意料理であり、特技の一つであったことです。想い姫の人となりを語ることの少ない作者セルバンテスが、この特技についてわざわざ余白に注記までしております。「物語にしばしば登場するトボーソ村のドゥルシネーアという女性は、豚の塩揉みの腕前にかけては、ラ・マンチャ中で右に出る者がいなかったという」と。塩揉みの仕事は、騎士の想い姫を地上的な境遇に引き下げると共に、17世紀スペインの食卓において豚肉が果たした役割を強調しているようにも思います。 作者のセルバンテスもドン・キホーテも人並み以上に豚に敏感で、作品の中で豚の演じる役割も大きいのです。「ドン・キホーテの旅は豚とともに始まり、豚とともに終わる」とも言われているくらいです。そして、豚は何といってもドン・キホーテの想い姫ドゥルシネーアの得意料理であり、特技の一つであったことです。想い姫の人となりを語ることの少ない作者セルバンテスが、この特技についてわざわざ余白に注記までしております。「物語にしばしば登場するトボーソ村のドゥルシネーアという女性は、豚の塩揉みの腕前にかけては、ラ・マンチャ中で右に出る者がいなかったという」と。塩揉みの仕事は、騎士の想い姫を地上的な境遇に引き下げると共に、17世紀スペインの食卓において豚肉が果たした役割を強調しているようにも思います。

さて、ここで注目しなくてはならないのは、当時「豚を食べるか、食べないか」が人間の正邪を決する関門となっていたことです。このことが即ち、正統のスペイン人か否か、つまりスペインに居続けられるか否か、と同様な極めて重要な意味あいをもつ状況にあったということです。豚を食べることは、一種の「踏み絵」であったからです。これを拒むと村八分にされ、スペイン国を追われかねないことになりました。何故かというと、カトリック教徒は豚を食べ、ユダヤ教徒、イスラム教徒は食べないという、宗教上の生活習慣の違いが明白にあったからです。ご存知の通り、レコンキスタ(国土回復運動)以来、「親代々のキリスト教徒でなくては人でない」とまで言われた当時のスペイン人は、例外なくキリスト教徒であったのです。その見極めのための簡単明瞭な物差しが豚でありました。豚を食べれば食べるほどキリスト教徒である証ともなりました。勿論、当時スペインには多くのユダヤ教徒やイスラム教徒がいたのであって、国外追放された者もいましたが、むしろキリスト教に改宗してスペインに残留した者のほうが多かったようです。たかが豚、されど豚なのであります。『ドン・キホーテ』の物語には、このように豚やタマネギなどの食材や料理といった「食」が、宗教と密接に絡んで意味深長なものとなっていきます。  ところで、ここでいささかがさつだが純朴なひょうきん者として登場する従士サンチョ・パンサ(Sancho Panza)について  少し語りながら擁護しておきたいと思います。アラゴン地方とラ・マンチャ地方は豚のことをサンチョ(Sancho)とも呼び慣らわしていたそうです。これに従えば、サンチョ・パンサという名は「太鼓腹(Panza)の豚」の意になってしまいます。サンチョ・パンサはどの時代に描かれた挿絵を見ても、悲しいかな赤ら顔で太っちょですが、これは作者自身がからかい半分で付けたサンチョ・パンサのあだ名(「太鼓腹の豚」)に由来するのは明らかです。またもや作者一流の隠し味の滑稽さが感得でき、セルバンテスがしてやったりと微笑む姿が思い浮かびます。だがそれは、サンチョの人生最大の関心事― 食べ物 ―のイメージの図象化でもありました。実のところサンチョという御仁は、250年後にギュスターヴ・ドレ(1832-1888)が熟練の筆致で描いたような、むさくるしい無骨者ではなかったように思うのです。実際、「行儀作法も気兼ねもいらない、お気に入りの場所での食事」を好むサンチョ自身もこう弁明しています。「大食らいだの、食い意地がはった奴だのと、どこのどいつがぬかしたにせよ、とんでもない言いがかりでございますよ」と。 少し語りながら擁護しておきたいと思います。アラゴン地方とラ・マンチャ地方は豚のことをサンチョ(Sancho)とも呼び慣らわしていたそうです。これに従えば、サンチョ・パンサという名は「太鼓腹(Panza)の豚」の意になってしまいます。サンチョ・パンサはどの時代に描かれた挿絵を見ても、悲しいかな赤ら顔で太っちょですが、これは作者自身がからかい半分で付けたサンチョ・パンサのあだ名(「太鼓腹の豚」)に由来するのは明らかです。またもや作者一流の隠し味の滑稽さが感得でき、セルバンテスがしてやったりと微笑む姿が思い浮かびます。だがそれは、サンチョの人生最大の関心事― 食べ物 ―のイメージの図象化でもありました。実のところサンチョという御仁は、250年後にギュスターヴ・ドレ(1832-1888)が熟練の筆致で描いたような、むさくるしい無骨者ではなかったように思うのです。実際、「行儀作法も気兼ねもいらない、お気に入りの場所での食事」を好むサンチョ自身もこう弁明しています。「大食らいだの、食い意地がはった奴だのと、どこのどいつがぬかしたにせよ、とんでもない言いがかりでございますよ」と。

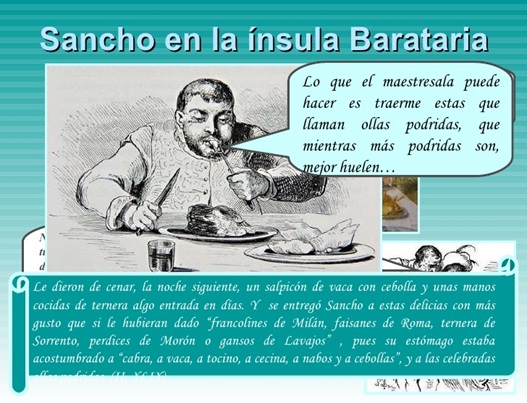

私が関心をもつのは、サンチョが飾り縁で着飾ったバラタリア島の太守に任命され、みんなにからかわれるという挿話です。朴訥で善良な農民のサンチョは無知ゆえの忠誠心と、ひと山当てるという口約束(島を手に入れてサンチョを太守に取り立てること)に乗せられて、近所に住むアロンソ・キハーノ(ドン・キホーテ)に使える身となったのはご承知の通りです。サンチョは常識感覚を磨き、日々の苦労を宝とすることで、運命の転換を乗り越えていきます。逆境において彼が口にする諺や箴言は、サンチョの人間観察の鋭さ深さを物語っており、アフォリズムにも通じるいわくありげな学識の要約ともなっています。彼は昂った野心を捨て、ロバに向かって打ち明けます。「おいらがお前を見捨てて、野心と驕慢の塔に登ってこのかた、おいらの心には、千もの悲しみ、千もの気苦労、それに倍する不安が棲みついたのさ」と。 島でサンチョが行使した架空の権力の行き着いた先は、太守としての優れた執政ぶりを山盛りの料理でもてなされながら、  現状が楽しめない、募るばかりの食欲がみたされないという思いでした。仕事は人に褒美をもたらし、その褒美となるのが食べ物にほかならないことをサンチョは知っておりました。ところが、褒めそやされる度に、料理はますます彼の手元から遠のく一方なのでした。そして、サンチョがバラタリア島を去るにあたり、彼をだましてもてはやす連中に求めたものは、ロバにやる大麦と、自分のためにチーズとパンのかたまりを半分だけでした。 現状が楽しめない、募るばかりの食欲がみたされないという思いでした。仕事は人に褒美をもたらし、その褒美となるのが食べ物にほかならないことをサンチョは知っておりました。ところが、褒めそやされる度に、料理はますます彼の手元から遠のく一方なのでした。そして、サンチョがバラタリア島を去るにあたり、彼をだましてもてはやす連中に求めたものは、ロバにやる大麦と、自分のためにチーズとパンのかたまりを半分だけでした。

バラタリア島で仕組まれた最大のいたずらについて一寸あらすじを述べておきましょう。それは太守という栄光の頂点に達したサンチョに饗宴の食卓を用意しながら、それを楽しもうとするサンチョを妨害するというものでした。エブロ河の畔で公爵、僧侶、医者、その他の脇役たちが仕組んだ計略のお陰で(愚者の晩餐をネタにしてふざけるのは、人間の残酷な気晴らしのひとつであり、古代から現代に至るまで変わってないようです)、サンチョはあれ程楽しみにしていた豪華な食事の機会を取り上げられてしまうのです。つまり、でっち上げで持ち込まれた、急を要する込み入った用向きで時間を取られている間に料理がさげられたり、食べたくてたまらない料理をサンチョがひと口でも口にしようものなら、身体にどんな障りがあるかも知れないと医者が脅しを掛けるのでありました。これは、急な用向きや、健康のため、美容のため、肥満防止のために食事制限することが、私たちの食の喜びの間を隔てている、今日の不甲斐ない状況に通じるものがあるやに思うのです。  このように一連のドン・キホーテと従士サンチョ・パンサの孤独の中での食との闘いは、型破りな行動と一脈通ずるものがあることを読み取ることができます。 このように一連のドン・キホーテと従士サンチョ・パンサの孤独の中での食との闘いは、型破りな行動と一脈通ずるものがあることを読み取ることができます。

この高名な古(いにしえ)の作品のページを繰っていきますと、笑いの裏側に、飾りを捨てたむき出しの現実への不安がにじみ、超然とした眼差しのもとに、救いの絆を示したいという願いがひそみ、幻の表現の背後に、流れ続ける歴史の痕跡がくっきりと浮かび上がってくるのが分かります。ドン・キホーテがサンチョ・パンサを引き連れて放浪の旅に乗り出した背景には、当時の腐敗した学知の欺瞞ぶりを告発しようとするセルバンテスの強い思いがあったからでありましょう。 時代を超えた新しさを備えたこの偉大な作品を読み終えた時、私たちはそれが自分自身の眼差しの前に置かれた― しかも、敢えてゆがんだ像を映し出す ―鏡にほかならないことに気づくでしょう。思うが儘に「人生を送る」権利以外のものを、ドン・キホーテとサンチョ・パンサは求めていなかったのです。何しろ私の心には、この二人の言葉と夢がしっかりと刻み込まれたように思います。古典の良さはそこにある。『ドン・キホーテ』の良さは正にそこにあるのだとの思いが一層深まったのであります。  |