|

「古代ギリシア ― 時空を超えた旅」(1)

|

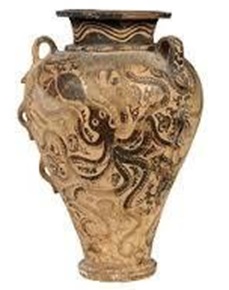

東京国立博物館で開催していた特別展「古代ギリシア ― 時空を超えた旅」に行ってきました。古代ギリシア世界の始まりからミノス文明、ミュケナイ文明、アルカイック時代、クラシック時代、古代オリンピック、マケドニア王国を経てヘレニズムとローマに至るまで、まさに時空を超えた旅、不死なる者たちの地への旅路に圧倒されながら、古代ギリシアで栄えた驚くべき文化・文明の真っただ中へ暫し惹き込まれていきました。 先ずは、一般的な美術品鑑賞とは違った角度で、展示作品の中からワインに関する古代ギリシア文明を取り上げてご紹介してまいりましょう。 ・ 葡萄圧搾器と桶:ミノス文明後期(紀元前1400年頃、クレタ島出土)の作品です。この時代に、既にワイン醸造の工程で、破砕した葡萄から果汁を絞るための容器と葡萄果汁を集めるための桶が作られていたのです。都市の家屋で、このようなワインをつくるための設備のような容器が多数発見されているところから、ミノス文明期にワイン醸造が専門化していたのではないかとさえ思ってしまいます。  ・ アンフォラ:ミノス文明(紀元前3000年頃~前1100年頃)は、  ミノス王の迷宮といわれるクノッソス宮殿で知られていますが、何よりもここは開放的な「海洋文明」でありました。それを象徴するように、9つの把手のついた、大きなタコが触手を画面一杯に伸ばした見事なモチーフ、その隙間には巻貝や水しぶき、石、海藻が埋めるという、素晴らしい洋梨型のアンフォラ((羅)Amphora、(古希)Αμφορέαςに由来、ワイン貯蔵用の把手のついた陶器製壺)がクレタ島のザクロス宮殿で出土されています(紀元前1450年頃の作品)。これはミノス人が貯蔵にアンフォラが必要になるほど多量のワインを醸造していたことを物語っているようにも思えます。更には、当時既に交易目的の醸造を行っていたのではないかとも想像してしまいます。 ミノス王の迷宮といわれるクノッソス宮殿で知られていますが、何よりもここは開放的な「海洋文明」でありました。それを象徴するように、9つの把手のついた、大きなタコが触手を画面一杯に伸ばした見事なモチーフ、その隙間には巻貝や水しぶき、石、海藻が埋めるという、素晴らしい洋梨型のアンフォラ((羅)Amphora、(古希)Αμφορέαςに由来、ワイン貯蔵用の把手のついた陶器製壺)がクレタ島のザクロス宮殿で出土されています(紀元前1450年頃の作品)。これはミノス人が貯蔵にアンフォラが必要になるほど多量のワインを醸造していたことを物語っているようにも思えます。更には、当時既に交易目的の醸造を行っていたのではないかとも想像してしまいます。

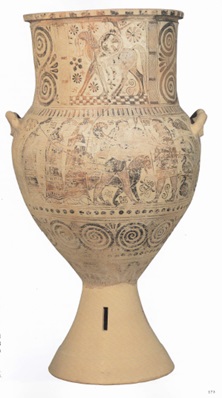

幾何学様式~アルカイック時代(紀元前900年頃~前480年)になると、有名な神話「パリスの審判」の場面を描いているとも解釈されるキュクラデス様式アンフォラ(エーゲ海のキュクラデス諸島で栄えた文明の様式)がパロス島の古代墓地で出土されています(紀元前7世紀頃の作品)。外面全体に絵付けが施された大型のアンフォラです。  容器前面に3人の女性と有翼の人物が右に向かって歩む姿が表わされており、それに向かい合うように男性が一人立っています。有翼の人物は、キマイラ((英)キメラ)と思しき神話上の動物を繋いだ鎖をしっかりと握り締め、男性の背後には4羽の家鴨がいます。この情景から「パリスの審判」を描いたのではとの説が浮上したのであります。 容器前面に3人の女性と有翼の人物が右に向かって歩む姿が表わされており、それに向かい合うように男性が一人立っています。有翼の人物は、キマイラ((英)キメラ)と思しき神話上の動物を繋いだ鎖をしっかりと握り締め、男性の背後には4羽の家鴨がいます。この情景から「パリスの審判」を描いたのではとの説が浮上したのであります。

「パリスの審判」とは、ギリシア神話の一挿話で、トロイア戦争の発端とされる事件のことです。トロイア王プリアモスの息子パリス(アレクサンドロス)が、神々の女王ヘラ(ローマ神話:ユノ、(仏)ジュノン)、知恵の女神アテナ(ローマ神話:ミネルヴァ)、愛と美の女神アプロディテ(ローマ神話:ヴェヌス、(英)ヴィーナス)という天界での抜群の3美神のうちで誰が最も美しいかを判定させられました。 海の女神テティスとペーレウス(英雄アキレウスの父母)の結婚を祝う宴席に全ての神が招かれましたが、不和と争いの女神エリス(ローマ神話:ディスコルディア)だけは招かれませんでした。エリスは怒り心頭で宴席に乗り込み、「最も美しい女神に与える」として黄金の林檎を投げ入れました。この林檎を巡ってヘラ、アテナ、アプロディテが争うことになります。そこで主神ゼウス(ローマ神話:ユピテル、(英)ジュピター)は仲裁するために、「トロイア王プリアモスの息子で、現在はイデ山(トルコ北西部)で羊飼いをしているパリスに判定させる」と命じました。これが世にいう「パリスの審判」です。 この時、女神たちは様々な賄賂をもってパリスを買収しようと企みました。ヘラは「アシアの君主の座」、アテナは「戦いにおける勝利」を与えることを申し出ました。しかし、結局は「最も美しい女性を与える」としたアプロディテが勝利を得たのです。「最も美しい女性」とはスパルタ王メネラオスの妻となっていたヘレネのことで、王妃の美しさはパリスも人伝に聞いて知っておりましたが、パリスが初めてヘレネに会った時、パリスは暫く声も出なかったといいます。  ― ああ、この人こそがアプロディテが私に約束した女性だ ― と悟ったのです。ヘレネもまたパリスの瞳の中に宿命的な結びつきを見抜きました。最終的にヘレネは迷いながらも美貌の王子パリスの腕に身をゆだねたのでした。当然のことながらスパルタ王メネラオスは激昂しました。ギリシア諸国の盟主的位置にあった王の兄アガメムノンを総大将としてトロイア遠征隊が組織されたのです。これが“トロイアの木馬”で有名な「トロイア戦争」の原因になったといわれる神話の一挿話です。 ― ああ、この人こそがアプロディテが私に約束した女性だ ― と悟ったのです。ヘレネもまたパリスの瞳の中に宿命的な結びつきを見抜きました。最終的にヘレネは迷いながらも美貌の王子パリスの腕に身をゆだねたのでした。当然のことながらスパルタ王メネラオスは激昂しました。ギリシア諸国の盟主的位置にあった王の兄アガメムノンを総大将としてトロイア遠征隊が組織されたのです。これが“トロイアの木馬”で有名な「トロイア戦争」の原因になったといわれる神話の一挿話です。

何故ここで取り上げたかといいますと、今から丁度40年も前の話になりますが、「1976年パリ試飲会」で大方の予想を覆して、カリフォルニア・ワインがフランス・ワインよりも優っていたという大事件が起きたのです。そのテイスティング結果を報じた米国TIME誌の記事のタイトルが、「パリスの審判(Judgement of Paris)」だったことから、この事件がその名で広く知れ渡るようになりました。テイスティングの開催地パリ(Paris)とギリシア神話の登場人物パリス(Πάρις,Paris)の名前がかけられています。ワイン愛好家にも本当の神話の一端を知っていただきたく敢えてここで書かせて貰いました。 ・ 混酒器:幾何学様式~アルカイック時代に見事な幾何学模様の均整の取れた混酒器(古典ギリシア語でクラテール(κρατήρ)といいます)がアルゴスで出土されました(紀元前730年~前690年の作品)。装飾帯が前面に配され、  その下には鳥の列、歯状文、点を打った菱形葉の連続文で飾られています。中心的な装飾帯にはシルエット描写の女性像が3人ずつ描かれています。女性たちは手をつなぎながら、枝を上向きに持ち、顔を右に向けており、これは儀式的な踊りであると解されています。女性の一群のエンブレムのような静けさにも拘らず、これらの人物像を伴うパネルは上下互い違いに配置されているため、場面にリズムと動きが加わっていることが分ると思います。混酒器とは前にも書いた通り(vol.143)、ワインと水を混ぜる容器であり、この液体(ワイン)がつくられる時は、混酒器が客から客へと回されるうちに、飲み物は文字通り神となっていくといわれていました。シュンポシオンの主宰者の権威のもとで、儀式の参会者はディオニュソス自身を飲むわけになるからでしょう。 その下には鳥の列、歯状文、点を打った菱形葉の連続文で飾られています。中心的な装飾帯にはシルエット描写の女性像が3人ずつ描かれています。女性たちは手をつなぎながら、枝を上向きに持ち、顔を右に向けており、これは儀式的な踊りであると解されています。女性の一群のエンブレムのような静けさにも拘らず、これらの人物像を伴うパネルは上下互い違いに配置されているため、場面にリズムと動きが加わっていることが分ると思います。混酒器とは前にも書いた通り(vol.143)、ワインと水を混ぜる容器であり、この液体(ワイン)がつくられる時は、混酒器が客から客へと回されるうちに、飲み物は文字通り神となっていくといわれていました。シュンポシオンの主宰者の権威のもとで、儀式の参会者はディオニュソス自身を飲むわけになるからでしょう。

シュンポシオン((古希)Συμπόσιον、(羅)Symposium)の原意は、「皆と一緒に飲むこと」、「共に飲むこと」という意味をもった言葉です。即ち、宴会の時でも(少なくとも儀式のはじめには)参会者と一緒に厳粛に飲まなければなりませんでした。参会者はいずれも大人の男性市民です。ワインは水で薄められるのが、文明人のしきたりであったようです。アルカイオス(紀元前7世紀のギリシアの詩人)は、あるシュンポシオンを描写しています。混ぜられたワインと水の比率を考慮すると、望ましい忘我の状態に達するのにはかなりの量を飲まなければならないことが次の詩から読み取れます。 “いざ、飲めや、ランプが点るのを待ったところで何になろう。一日なんて、指一本の長さしかないのだから。愛する人よ、杯をもっておいで、飾りのついた大きな杯を。ワインはセメレとゼウスの子から、すべてを忘れるために人間に与えられたものだ ― ワイン1に対して水2の割合で縁まで杯を満たせ、そして杯に杯を重ねて飲みほそう!”と。ワインをゆっくり飲もうと心に決め、おしゃべりをし、深遠な瞑想で精神を研ぎ澄まし、ときどき歌をうたう・・・、ということになるのでしょうか。また有名な『英雄伝』を著したプルタルコス(紀元46年頃-127年)は、『食卓歓談集』の一節で、「酒の割り方」について、ワインと水は何対何がいいかについて述べております。その他に、この歓談集には、「酒席で哲学論議をしてもよいか」、「宴会の幹事はどういう人物であるべきか」、「なぜ秋には空腹を感じやすいか」、「鶏と卵はどちらが先か」、「アルファは何故アルファベットの始めにあるか」等々、実に機智に富んで面白く、今読んでも成る程と頷くことばかりです。  私たちはホメロス(紀元前8世紀頃)の壮大な叙事詩のお陰で、当時のワイン文化をうかがい知ることができるのは幸いです。例えば、『イーリアス』に、ゼウスの息子ヘパイストスが父のゼウスといがみあう母のヘラを宥めながら、「甘美なネクタルを混酒器から汲み出しては酌をして廻る」という場面があります。ネクタルとは神々が口にする極上のワインを意味します。恐らく、古代ギリシアはワインと水を混ぜて飲むことを、茶の湯の作法のような儀礼を大切にしていたのではなかろうか。ギリシアではワインの水割りを飲んでいたなどと思ってはいけないのです。古代ギリシア人がワインを水割りにした理由を、酔いが早くまわらないためだとか、水が悪いのでワインを混ぜたとか、ワインが高価過ぎたので節約するためだった、といったように勝手に現代の生活感覚でもって解釈してしまうのは間違いなのです。古代の宗教に思いが及んでいない解釈では、ギリシア神話の神々もまたネクタルを水と合わせて飲んでいた、ということの説明がつかないからです。ワインと水を合わせるというのは、実は宗教儀礼的な意味があったと解釈すべきなのが妥当なように思います。古代ギリシア人の心性には、ワインを飲むということに、古代宗教の形而上学的な意味合いがまだ生きていたように思うからです。 私たちはホメロス(紀元前8世紀頃)の壮大な叙事詩のお陰で、当時のワイン文化をうかがい知ることができるのは幸いです。例えば、『イーリアス』に、ゼウスの息子ヘパイストスが父のゼウスといがみあう母のヘラを宥めながら、「甘美なネクタルを混酒器から汲み出しては酌をして廻る」という場面があります。ネクタルとは神々が口にする極上のワインを意味します。恐らく、古代ギリシアはワインと水を混ぜて飲むことを、茶の湯の作法のような儀礼を大切にしていたのではなかろうか。ギリシアではワインの水割りを飲んでいたなどと思ってはいけないのです。古代ギリシア人がワインを水割りにした理由を、酔いが早くまわらないためだとか、水が悪いのでワインを混ぜたとか、ワインが高価過ぎたので節約するためだった、といったように勝手に現代の生活感覚でもって解釈してしまうのは間違いなのです。古代の宗教に思いが及んでいない解釈では、ギリシア神話の神々もまたネクタルを水と合わせて飲んでいた、ということの説明がつかないからです。ワインと水を合わせるというのは、実は宗教儀礼的な意味があったと解釈すべきなのが妥当なように思います。古代ギリシア人の心性には、ワインを飲むということに、古代宗教の形而上学的な意味合いがまだ生きていたように思うからです。

ところで、ワインと哲学は相性がいいように思います。ギリシア古典の中でもひと際光輝を放ち傑作と謳われているプラトン(紀元前427年-前347年)の『饗宴(シュンポシオン、Συμπόσιον)』では両者が華々しく対話を交わし、ソクラテス(紀元前469年頃-前399年)の思想の驚嘆すべき明晰さと、ソクラテスがいかに飲み過ぎと闘ったかが示されているように。新たなギリシア文明がアテナイで花開いた頃には、ワインを飲むということから宗教儀礼的な意味合いがかなり薄れ、市民が日常生活を楽しむという性格のものになっていったようです。 プラトンは、シュンポシオンの乱痴気騒ぎを忌避しました。その範を示すために、『饗宴』を著作したそうですが、その中に、ソクラテスをはじめ名だたる男たちが催すシュンポシオンの場面があります。一同寝そべり、まず食事を済ませると、神に賛歌を捧げる儀式の手順を踏んでから飲み始めますが、ここでワインのよい飲み方について議論が交わされ、結局は、ワインの酩酊は心身に良くないという医者エリュキシマコスの意見が主導権を握ります。それでは、今度は真面目な議論を楽しもうということになり、男たちは“愛”(エロス=理性の情熱:プラトン風の愛)をテーマに議論を展開します。ここでは議論の内容は省略しますが、プラトンは何故に“愛”に関する議論を敢えて宴席において行わせているのでしょうか。それは総じて古代ギリシア人の間では、ホメロス時代以来飲み食いは単に肉体の栄養であるだけでなく、同時に精神の糧でもあるという考えが浸透していたからなのです。従って、宴席で“愛”の議論が行われるようなことがあっても、古代ギリシア人にとっては何ら不思議ではなかったのです。  プラトンのお陰で、シュンポシオンはやがて現代のシンポジュームの語源になるような性格になったのかもしれません。 ここまでで紙数が尽きてしまいました。まだ語り残したワインに関する古代ギリシア文明がありますので、次回に回すことにいたします。 |