|

バッカス神(1)

|

今回は久し振りにワイン(絵画)の話に戻ります。今年3月から6月まで、日伊国交樹立150周年を記念して、国立西洋美術館(コルビュジエ設計、今回「世界文化遺産」に登録される運び)で開催されていた「カラヴァッジョ展」にご案内しましょう。ご覧になられた方も多いかと存じます。そのカラヴァッジョ(1571-1610)とカラヴァッジェスキ(カラヴァッジョに影響を受けた画家)の作品50余点の中で、私が以前から見たいと思っていたイタリア・フィレンツェのウフィッツ美術館所蔵のワインの神、《バッカス(Bacchus)》(1597~1598年、26歳頃の作品)がついに日本にやってきたのです。ワイン本で何度見たことであろうか。国立西洋美術館へ勇んで出掛けました。 日本初公開の憧れの《バッカス》の絵の前に前に立つと、その迫真の描写力そして鮮烈な色彩のすばらしさに大きな衝撃を覚えました。暫くは茫然と立ち尽くし、絵を眺めつづけました。  この絵と対峙していたら虜になってしまいそうです。バッカス神に扮する少年の上気した桃のような頬、滑らかな肌が果物と同じように描かれ、画面全体から匂い立っているようでした。そして先ず、ワイン本や画集の写真では窺いしれなかったことが、実物の絵を見て初めて気付いたのです。何と少年であるバッカス神が左手に持つグラス(クープ)の中で、ワインが微かに波紋を生じさせているではないですか。これはひょっとすると、少年がグラスを回していることを表現しているのではと思ったのです。左の袖のシワを幾重もの輪で描いていることからも頷けます。興奮してきました。古代ギリシア・ローマ時代に果たしてグラスを回してワインの香りを愛でる文化があったのだろうかと。 この絵と対峙していたら虜になってしまいそうです。バッカス神に扮する少年の上気した桃のような頬、滑らかな肌が果物と同じように描かれ、画面全体から匂い立っているようでした。そして先ず、ワイン本や画集の写真では窺いしれなかったことが、実物の絵を見て初めて気付いたのです。何と少年であるバッカス神が左手に持つグラス(クープ)の中で、ワインが微かに波紋を生じさせているではないですか。これはひょっとすると、少年がグラスを回していることを表現しているのではと思ったのです。左の袖のシワを幾重もの輪で描いていることからも頷けます。興奮してきました。古代ギリシア・ローマ時代に果たしてグラスを回してワインの香りを愛でる文化があったのだろうかと。

そして更に、深紅に輝くワインの色に目を奪われてしまいました。この見事なワインの色を繁々と眺めていると、ヨーロッパ最古の文学作品であるホメロスの叙事詩に書かれた、トロイの包囲とオデュッセウスの漂泊という、ミケーネ時代の出来事が思い出されてきたのです。オデュッセウスが船出をする際に、故郷の島イタカから持っていった「密のように甘い赤いぶどう酒」を思い浮かべました。ただ、このぶどう酒は非常に強かったらしく、水で20倍に薄めて飲むものであったようです。『イーリアス』では全篇に亘って「ぶどう酒色」のイメージが何度も出てきます。英雄アキレウスの盾について描写するくだりは、大詩人の心に刻み込まれた大好きな場面のように思われます。「・・・豊かに実るぶどう園・・・黄金の地に美しく描き出され、ぶどうの房は黒く、一面に並んだ支柱はすっかり銀色に輝いていた。周りの溝は青いエナメルで、その外側には錫でつくった垣根がめぐらされている。ぶどう園に通じるただ一本の小径は、収穫期にはぶどう摘みの人たちが通る道。陽気な乙女や若者たちが芳醇なぶどうの実を籠に入れて運んでいくところである。中に一人の童が、甘い調べで竪琴を奏で、高い声でリノスの麗しい歌を歌っている。みんな一緒に拍子をとって、歌に合せて踊っている」と。何と優雅で楽しい収穫の光景でありましょうか。 古代ギリシア・ローマではぶどう酒の色は、赤、黒、淡黄、白などといわれているところを見ると、赤ワインから白ワインまで揃っていたように思えます。レスボス島や南イタリアのファレルヌス地方のぶどう酒は当時有名でしたが、どちらも淡黄色といわれております。またファレルヌスのぶどう酒に劣らぬ銘酒と見なされたラティウム地方の酒も白ワインであったらしい。銘醸ものと格付けされるワインは、驚くべきことにその全てが白ワインであったということです。しかも甘口であったと。(《ボルドー便り》vol.96,97をご参照ください)一方、タソス島のぶどう酒が黒いといわれるのは赤ワイン系のようであります。中部イタリアのウンブリアのぶどう酒は黄金色といわれていますが、これは貴腐のような特級酒であるらしい。ホメロスではぶどう酒は赤く輝くといわれ、時には血と同様、黒いと形容されています。ただ、当時のぶどう酒は今のように洗練されたものでなく、先に書いたように水で割って飲むのが普通であり、またグラスに注いだワインの色を愛でるという習慣もなかったようですので、色そのものには一般に無関心であったと思われます。また私の少ない知識から、古典ギリシア語やラテン語で色を表す言葉は必ずしも正確とはいえず、むしろ光線の反射の具合や眼で見た印象を表すものが多いように思います。ぶどう酒についていえば、陶器製の混酒器(水とワインを混ぜる容器)やグラスに注がれた液体が光線に反射する具合によって白とか赤とかに形容したのかもしれません。  では、《バッカス》の絵にあるように、当時ワインをグラスの中で揺らしながら香りをかぐ習慣は果たしてあったのでしょうか。色と同様にワインを薄めて飲むのを常としていた古代ギリシア・ローマの時代では、一般的に色と同様に芳香を楽しむことはなかったと考えるのが自然のように思います。ただ、《バッカス》に描かれているデキャンターに入ったワインそしてグラスの中のワインは見事な深紅色を呈しており、水とワインを混ぜる混酒器も見当たりません。従って、バッカス神が飲んでいたのは神聖な生(き)の銘醸ワインであり、当時の貴族社会や上流階級の世界では既にグラスの中で微かに波紋を生じさせて芳醇な香りを楽しむ文化があったと考えていいかもしれません。それとも、古代ギリシア・ローマ時代を思い描いたのではなく、実際にカラヴァッジョの生きていた時代16世紀頃のワインを飲む習慣に基づいてこのようなグラスを回す描写をしたのでしょうか。ワイン愛好家の一人としてとても気になるところです。 では、《バッカス》の絵にあるように、当時ワインをグラスの中で揺らしながら香りをかぐ習慣は果たしてあったのでしょうか。色と同様にワインを薄めて飲むのを常としていた古代ギリシア・ローマの時代では、一般的に色と同様に芳香を楽しむことはなかったと考えるのが自然のように思います。ただ、《バッカス》に描かれているデキャンターに入ったワインそしてグラスの中のワインは見事な深紅色を呈しており、水とワインを混ぜる混酒器も見当たりません。従って、バッカス神が飲んでいたのは神聖な生(き)の銘醸ワインであり、当時の貴族社会や上流階級の世界では既にグラスの中で微かに波紋を生じさせて芳醇な香りを楽しむ文化があったと考えていいかもしれません。それとも、古代ギリシア・ローマ時代を思い描いたのではなく、実際にカラヴァッジョの生きていた時代16世紀頃のワインを飲む習慣に基づいてこのようなグラスを回す描写をしたのでしょうか。ワイン愛好家の一人としてとても気になるところです。

ところで、ホメロスの中で「ぶどう酒色の海」という表現が度々出てきますが、ぶどう酒色のほか灰色、すみれ色、黒色などとも表現しております。  これはもともと季節・時間・天候などによって様々に変わる海の色を表したものであろうと思います。果たして「ぶどう酒色」のギリシアの海とはどういうものか実際に見てみたいものです。古代ギリシア人は夕日に映える海原を眺めて、夕餉のぶどう酒の連想から海をぶどう酒に見立てたのかもしれません。夕日に向かって大海原を、あの「ぶどう酒色の海」をオールで漕ぎながらゆったりと舟を浮かばせる古代ギリシア人を思うと、壮大なロマンを感じてしまいます。 これはもともと季節・時間・天候などによって様々に変わる海の色を表したものであろうと思います。果たして「ぶどう酒色」のギリシアの海とはどういうものか実際に見てみたいものです。古代ギリシア人は夕日に映える海原を眺めて、夕餉のぶどう酒の連想から海をぶどう酒に見立てたのかもしれません。夕日に向かって大海原を、あの「ぶどう酒色の海」をオールで漕ぎながらゆったりと舟を浮かばせる古代ギリシア人を思うと、壮大なロマンを感じてしまいます。

私事で恐縮ですが、七十の手習いとして古典ギリシア語の授業を受けています。今はトゥキュディデスの『戦史―ペロポネソス戦争の歴史』を原典で読んでいますが、いつの日かホメロスの2大叙事詩『イーリアス』と『オデュッセイア』も翻訳でなく、原典での読解に挑戦したいと思っています。 カラヴァッジョの絵に戻ります。カラヴァッジョの作品に登場する人物は理想化を求めずに、現実に生きている人物をリアルに描いているのが特徴です。そして絵に描かれた出来事は、自然の光によって薄暗い画面の中から浮かび上がるように、ドラマチックに印象づけているように思います。特に、今回展示されている宗教画においては、いわゆる明暗画法がつくりだす“光と闇”の演出が多用されています。このカラヴァッジョの技法は、その後のバロック絵画の大きな潮流のひとつとなり、多くの影響を及ぼすことになります。ところが、《バッカス》ではワインの入ったデキャンターやグラス、果物の入った陶器、少年がかぶる実のついた葡萄の冠など様々な静物が写実的に描かれ、カラヴァッジョの様式がよく表れているものの、この作品では、明暗画法は強調されておらず、人物の前面に光が行き渡っています。その光がもたらす影が明瞭に描かれているのは、画面左下のデキャンターがつくりだす濃い紫色の影でしょうか(下図の《エマオの晩餐(The Supper at Emmaus)》と対比しながら、最初の表題の絵《バッカス》をもう一度ご覧ください)。  最近の研究によると、デキャンターのワインの表面に画家自身がうっすらと小さく描かれているといいますが、残念ながら何度眺めても肉眼では見つけることはできませんでした。  カラヴァッジョの細工は、私たち凡人を遥かに超越したところにありそうです。そうすると、グラスをこちらに差し出すバッカス神は、酔眼を観るものに向けてではなく、対面しているカラヴァッジョにワインを勧めているということになるのでしょうか。観るものが画面の前で立つべき場所に画家自身が位置していたことになります。また、この作品に描かれた少年は右手ではなく左手にグラスを持っていることから、カラヴァッジョはこの絵の制作にあたって、鏡を使用した可能性が考えられるとの説もあります。そして、ワインと果物を観るものに差し向ける仕草は、更なる捧げものがあることを想像させます。それが何かは、寝台に横たわり衣服を脱いで自らの帯をほどこうとしている身振りが示しています。いずれにしても、画中の宴席は観るものの参加があってはじめて始まるのです。 カラヴァッジョの細工は、私たち凡人を遥かに超越したところにありそうです。そうすると、グラスをこちらに差し出すバッカス神は、酔眼を観るものに向けてではなく、対面しているカラヴァッジョにワインを勧めているということになるのでしょうか。観るものが画面の前で立つべき場所に画家自身が位置していたことになります。また、この作品に描かれた少年は右手ではなく左手にグラスを持っていることから、カラヴァッジョはこの絵の制作にあたって、鏡を使用した可能性が考えられるとの説もあります。そして、ワインと果物を観るものに差し向ける仕草は、更なる捧げものがあることを想像させます。それが何かは、寝台に横たわり衣服を脱いで自らの帯をほどこうとしている身振りが示しています。いずれにしても、画中の宴席は観るものの参加があってはじめて始まるのです。

グラスに満たされたワインに微かに波紋が生まれるその一瞬をとらえるなど、こんな繊細で精妙な描写をするイタリアを代表する偉大な画家カラヴァッジョが、かなりの乱暴者で、殺人まで犯しているとは驚きであり、あの静謐な素晴らしい作品を見ている限りではそのような者であったとはとても信じられません。ローマから追放され、教皇の恩赦を待ちながらナポリ、マルタそしてシシリアを放浪し、最期は熱病を患い38歳という短い生涯を終えてしまいます。「西洋美術史上最大の革新者」とも讃えられた天才画家の波瀾万丈な、彗星のような一生でした。現存するカラヴァッジョの真筆は60点余といわれております。カラヴァッジョは工房も弟子も持ちませんでしたが、光と影を強烈に描くその技法は、カラヴァッジェスキ(カラヴァッジョに影響を受けた画家)に受け継がれていきました。20世紀を代表する美術史家ロベルト・ロンギは、「レンブラント、フェルメール、ラ・トゥールは、カラヴァッジョがいなければ存在しえない画家だった」とまで言い切っております。 グラスに満たされたワインに微かに波紋が生まれるその一瞬をとらえるなど、こんな繊細で精妙な描写をするイタリアを代表する偉大な画家カラヴァッジョが、かなりの乱暴者で、殺人まで犯しているとは驚きであり、あの静謐な素晴らしい作品を見ている限りではそのような者であったとはとても信じられません。ローマから追放され、教皇の恩赦を待ちながらナポリ、マルタそしてシシリアを放浪し、最期は熱病を患い38歳という短い生涯を終えてしまいます。「西洋美術史上最大の革新者」とも讃えられた天才画家の波瀾万丈な、彗星のような一生でした。現存するカラヴァッジョの真筆は60点余といわれております。カラヴァッジョは工房も弟子も持ちませんでしたが、光と影を強烈に描くその技法は、カラヴァッジェスキ(カラヴァッジョに影響を受けた画家)に受け継がれていきました。20世紀を代表する美術史家ロベルト・ロンギは、「レンブラント、フェルメール、ラ・トゥールは、カラヴァッジョがいなければ存在しえない画家だった」とまで言い切っております。

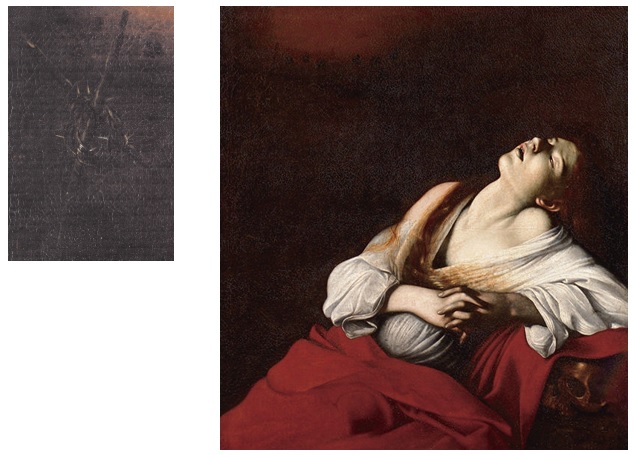

そしてあまりにも美しいものを見ると言葉を失うといいますが、《バッカス》と共に今回世界初公開となった《法悦のマグダラのマリア(Mary Magdalene in Ecstasy)》を見た瞬間の感動がまさにそうでした。カラヴァッジョが殺人を犯して逃亡中に描き、最後まで手元に置き手放さなかった一枚が、この絵だったといわれております。マグダラのマリアが娼婦だった過去を懺悔する場面ですが、カラヴァッジョは自分自身の罪とその改悛の情を重ねたのでしょうか。神に祈るマグダラのマリアの眼は虚ろで、顔に生気はなく、頬にわずかにつたう涙。赤いマントと白いシャツの対比が美しく、幅広の袖口がとりわけ繊細なひだで表されています。はだけた胸元からはまばゆいばかりの光が立ち昇り、それが妖気のようにも、魂の光のようにも感じてきます。官能的ですらあります。暗い背景の奥には微かに十字架が見えます。マグダラのマリアが法悦(Ecstasy)、いわゆる宗教的陶酔状態にあるこの作品の美は、まさに底知れぬ恐ろしさでした。  今回の「カラヴァッジョ展」では、特に《バッカス》と《法悦のマグダラのマリア》の2点に大きな衝撃を受けましたが、その他にもカラヴァッジョの《果物籠を持つ少年》や宗教画をはじめ、カラヴァジェスキの画家たちの描く印象深い作品群を含めて50点余も展示されており、すっかり堪能させてもらいました。いつまでも眺めていたく、去りがたい思いでした。 次回は、「バッカス神」についてもう少し詳しく語ってみたいと思っております。 |