|

「古代ギリシア ― 時空を超えた旅」(2)

|

さて、ワインに関する古代ギリシア文明のつづきをご紹介してまいります。 その前に、古代ギリシアが中心となった、あの地中海に思いを馳せてみたいと思います。地中海という時に皆様は何を感じますでしょうか。私は無辺際に広がる空と海の青さに囲まれた世界を思い浮かべてしまいます。  それは“光”に満ち、あらゆる色が透明なままに、単純で限りなく強い輝きを帯びている海です。ホメロスの描いた古代ギリシアの<ぶどう酒色の海>はまだ見ぬ想像の世界ですが、スペインのバルセロナの早春も、フランスのニース、アンティーブ、カンヌ、サン・トロペのコート・ダジュールやマルセイユそしてサント・マリー・ド・ラ・メールの夏も、ペルピニャン近くのポール・ルカートの秋も、各々の土地に佇んで海を眺める時、この“光”と海に恋い焦がれてしまうのです。海辺の白い小さな村々、テラコッタの屋根とターコイズブルーの窓とオレンジの橙色、ミモザの黄色の花とオリーブの銀緑の葉のきらめき、強い香りを放つ薔薇の赤い色が織りなす世界は、この世のもっとも単純にして原初的であり、そうでありながら、自然と人間の親しく交感する風景でもありました。 それは“光”に満ち、あらゆる色が透明なままに、単純で限りなく強い輝きを帯びている海です。ホメロスの描いた古代ギリシアの<ぶどう酒色の海>はまだ見ぬ想像の世界ですが、スペインのバルセロナの早春も、フランスのニース、アンティーブ、カンヌ、サン・トロペのコート・ダジュールやマルセイユそしてサント・マリー・ド・ラ・メールの夏も、ペルピニャン近くのポール・ルカートの秋も、各々の土地に佇んで海を眺める時、この“光”と海に恋い焦がれてしまうのです。海辺の白い小さな村々、テラコッタの屋根とターコイズブルーの窓とオレンジの橙色、ミモザの黄色の花とオリーブの銀緑の葉のきらめき、強い香りを放つ薔薇の赤い色が織りなす世界は、この世のもっとも単純にして原初的であり、そうでありながら、自然と人間の親しく交感する風景でもありました。

おそらく“光”による人間の心の存在の仕方が、人間の現世における美しさとは何か、「生」とは何かを私たちに教え、同時に、いかなる曖昧な夢も、頼りない未来や永遠への約束も希望もなく、現実に「死」がくることを地中海人に教えたのでありましょう。だから、古典ギリシア文学や哲学では、その言葉が自然から発し、感覚はそのままに思想となるがゆえに私たちの胸を打つのでありますが、ここに表れている自然と人間の「生」と「死」の鮮やかな“光”と“影”のような世界の対比こそ地中海精神の、曇りのない明晰な眼が捉えた古代ギリシアの先人たちの姿であろうと思います。  ヨーロッパ最古の文学作品といわれるホメロスの『イーリアス』(紀元前8世紀)然りです。その舞台は戦場ですが、戦争の叙事詩ではなくて、「生」と「死」の叙事詩であると思います。登場人物たちが、それぞれの仕方で、人間は死すべき存在であるという真実に直面させられ、それを受容し、あるいは納得し、あるいは必ずしも納得できないで生き、そして死んでいく。そういう様々な人間たちの軌跡がくっきりと描かれている雄大な叙事詩だと思うのです。 ヨーロッパ最古の文学作品といわれるホメロスの『イーリアス』(紀元前8世紀)然りです。その舞台は戦場ですが、戦争の叙事詩ではなくて、「生」と「死」の叙事詩であると思います。登場人物たちが、それぞれの仕方で、人間は死すべき存在であるという真実に直面させられ、それを受容し、あるいは納得し、あるいは必ずしも納得できないで生き、そして死んでいく。そういう様々な人間たちの軌跡がくっきりと描かれている雄大な叙事詩だと思うのです。

哲学者エピクロス(紀元前341-前270)曰く、「死以外のものに対してなら、防禦の手立てもある。しかし死に対してだけは、われわれは皆、無防備の都市に住んでいるのである」と。この言葉にこそ地中海文化の中心であった古代ギリシア思想の“光”と“影”が詰まっているように聴えてまいります。 もとより、この死すべき自覚こそは、ニーチェがギリシア悲劇の中に<アポロ的>と<ディオニュソス的>と相対立した概念があると説いたことにも通じると思われます。だから、<ディオニュソス的>熱狂と陶酔を呼んだことは、古代ギリシアの文化を理解する上で十分に考慮に入れなければならないと思うのです。 いずれにしても多様性の海に育まれた地中海文化もまた多様でありました。その基盤は太陽と海という自然であり、あいまいさを許さない明晰の思考であり、この自然はまさしく「永遠」の、古代ギリシアを中心とした地中海文化の母胎として、そこから生まれた多様な歴史を一点に結ぶものにほかならないのだと思えてきます。  そして、こうした文化の主体を担ったものが、セム語族、ハム語族、インド・ヨーロッパ語族のうち、この3番目にあたるインド・ヨーロッパ語族(ギリシア語、ラテン語の古典言語をはじめフランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、英語などヨーロッパで話されている言語の大部分)であったという事実、それに加うるに、ミュケナイ文化の没落のあと、鉄器の使用に変わったその普及化から、部族単位の構成がつくられ、それがやがてポリス(πόλις)に発達し、民主政治と自治をその思想とするアテナイを中心としたポリス群がペルシア戦争によって勝利をおさめた時、ギリシア思想の現実的基盤が地中海文化を形成していったのでありましょう。私事ですが、今秋からペルシア戦争を主題としたヘロドトス著『歴史(ἱστορίαι)』(紀元前5世紀)を原典で読みはじめました。古典ギリシア語の難しさを痛感しつつも興味津々であります。 そして、こうした文化の主体を担ったものが、セム語族、ハム語族、インド・ヨーロッパ語族のうち、この3番目にあたるインド・ヨーロッパ語族(ギリシア語、ラテン語の古典言語をはじめフランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、英語などヨーロッパで話されている言語の大部分)であったという事実、それに加うるに、ミュケナイ文化の没落のあと、鉄器の使用に変わったその普及化から、部族単位の構成がつくられ、それがやがてポリス(πόλις)に発達し、民主政治と自治をその思想とするアテナイを中心としたポリス群がペルシア戦争によって勝利をおさめた時、ギリシア思想の現実的基盤が地中海文化を形成していったのでありましょう。私事ですが、今秋からペルシア戦争を主題としたヘロドトス著『歴史(ἱστορίαι)』(紀元前5世紀)を原典で読みはじめました。古典ギリシア語の難しさを痛感しつつも興味津々であります。

ところで、ギリシア人といいますと、皆様はどんなイメージをお持ちでしょうか。アポロンやアプロディテ(ヴェヌス、ヴィーナス)の彫刻の調和と均整のとれた美しさ、愉快で人間的な愛欲に満ちたギリシア神話、それともプラトンに説かれた永遠の美のイデア(ιδέα)に対する憧れでしょうか。はたまたユークリッド幾何学に代表されるような純粋な知を、効用とは無関係に求める純粋理性の理想でしょうか。そういったもの全てが、いずれも際立ってギリシア的なものではありますが、それらを生み出したギリシア人とは一体どんな人々だったのでしょうか。 紀元前5世紀の盛期、アテナイの総人口は20万人を大きく超えることはなかったといわれております。その内外国人と奴隷、女性、子供たちを除くと、成人男性の市民は精々4,5万人といったところでありましょう。その中に、アイスキュロス、ソポクレス、エウリピデス、アリストパネスといった劇作家、フェイディアスなどの彫刻家、ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった哲学者、ヘロドトス、トゥキュディデス、クセノポンなどの歴史家、ペリクレス、テミストクレス、アリステイデス、ミルティアデスなどの政治家などが、ほぼ同時代人としてアテナイに共に住んでいたのですから驚いてしまいます。ここに書いた名前は、それぞれの分野で第一級の名声を博し、二千数百年の時の試練に耐え抜いた人々ばかりです。綺羅星の如き天才たちが、5万人の人々の中に立ち混じっていたというのですから凄いと思いませんか。この天才密度の高さには驚くばかりです。このように、文学、美術、哲学、政治など、あらゆる分野において独創的、普遍的、永続的なものを打ち立てたものとしては、古代ギリシア、とりわけ紀元前5世紀のアテナイに匹敵するものは、人類史上またとないことを認めざるを得ないと思います。  つい前置きが長くなってしまいました。これから「古代ギリシア- 時空を超えた旅」のワインに関する展示作品についてご紹介してまいりましょう。 ・ ギンバイカの金冠:ギンバイカ(銀梅花、学名:Mytus communis)が何故ワインに係わっているのか、  皆様には不思議に思われることでしょう。この言葉で直ぐピンとくる人は相当ワインに詳しい人です。その訳は、このギンバイカがワインの「香り」に結び付くからです。ボルドー留学時代に、世界的に有名な<シャトー・ペトリュス>の館に招かれ1週間に亘って、パリの香りの研究家から「香り」について学んでいた時のことでした。先生が香油の小瓶にムイエット(試香紙)を浸し、一人一人に手渡されて、それが何の香りであるかを嗅ぎ当てるのですが、ある香りにフランス人の級友たちが一斉に「ミルト!(Myrte、銀梅花)」と答えたのです。私にはまるで嗅いだこともない香りでした。「ミルト」という言葉自体も初めて聞きました。ホテルに帰り、辞書で調べてみると、「Myrte:銀梅花、地中海沿岸に生える灌木で芳香性をもつ」とだけ書いてありました。(vol.41) 皆様には不思議に思われることでしょう。この言葉で直ぐピンとくる人は相当ワインに詳しい人です。その訳は、このギンバイカがワインの「香り」に結び付くからです。ボルドー留学時代に、世界的に有名な<シャトー・ペトリュス>の館に招かれ1週間に亘って、パリの香りの研究家から「香り」について学んでいた時のことでした。先生が香油の小瓶にムイエット(試香紙)を浸し、一人一人に手渡されて、それが何の香りであるかを嗅ぎ当てるのですが、ある香りにフランス人の級友たちが一斉に「ミルト!(Myrte、銀梅花)」と答えたのです。私にはまるで嗅いだこともない香りでした。「ミルト」という言葉自体も初めて聞きました。ホテルに帰り、辞書で調べてみると、「Myrte:銀梅花、地中海沿岸に生える灌木で芳香性をもつ」とだけ書いてありました。(vol.41)

今回の「古代ギリシア - 時空を超えた旅」で2つの“ギンバイカの金冠”の作品を見て、当時の級友たちが瞬時に「ミルト!」と答えられたのが漸く合点がいきました。ヨーロッパでは古代ギリシア時代以来、誰にでも馴染みのある広く知れわたった香りであることが分ったからです。今では日本でも料理の風味づけやハーブやアロマセラピー等で知られるようになってきました。 冒頭の写真は紀元前4世紀後半の作品で、デルヴェニ(古代のレテ、マケドニア)の墓地から出土されたものです。この金冠はギンバイカの枝を極めて自然に表しているといいます。  ギンバイカはギリシアに自生し、様々な薬や植物療法そして香料の原料とされていると説明にあります。古代ギリシアでは豊穣の神デメテルと愛と美の女神アプロディテに捧げる花とされていました。また結婚式と結びつけられていましたので「祝いの木」とも呼ばれています。そのためギンバイカの葉や花のモチーフは、若い女性の墓で発見されることが多いようです。右図の作品は紀元前3世紀頃の作品で、マケドニアの墓から出土したものです。完形の葉が40枚残されている金製の葉冠です。この冠の大きな特徴としては、枝がなく、円環状の軸芯に直接葉が留められていることと、果実や花がないことです。 ギンバイカはギリシアに自生し、様々な薬や植物療法そして香料の原料とされていると説明にあります。古代ギリシアでは豊穣の神デメテルと愛と美の女神アプロディテに捧げる花とされていました。また結婚式と結びつけられていましたので「祝いの木」とも呼ばれています。そのためギンバイカの葉や花のモチーフは、若い女性の墓で発見されることが多いようです。右図の作品は紀元前3世紀頃の作品で、マケドニアの墓から出土したものです。完形の葉が40枚残されている金製の葉冠です。この冠の大きな特徴としては、枝がなく、円環状の軸芯に直接葉が留められていることと、果実や花がないことです。

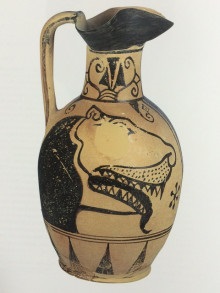

肝心のギンバイカの香りですが、これは葉の香りでして、葉を揉むとユーカリに似た芳香があります。でも、ユーカリの強くクールな香りより、むしろやわらかく甘さとフローラル感の優る匂いを感じます。今であれば、フランス人の級友たちと同じように嗅いだ瞬間に、「ミルト!」と答えられそうな気がするのですが・・・。 ・ オイノコエ:オイノコエ(οίνοχόη)とはワインを注ぐのに用いる器です。ワインが古代ギリシア・ローマ文化において聖なる飲料あるいは主神となるやいなや、  当然ながら一部の知識階級に多大な関心を呼び起こし、精通したワイン愛飲家の層が出現していったことは間違いないでしょう。こうした人々にとって良いワインを飲むことは、彼らの宗教的神秘の核心により深く浸透し、歓びや、一層新しく強い審美的感情さえをも体験すべき手段となっていったのです。それにつれ、クラテール(混酒器)だけでなく優雅な形状をしたオイノコエやキュリクス(酒杯)の出現に繋がっていったと思われます。そして味覚はますます洗練され、欲求は膨らんでいったのでありましょう。 当然ながら一部の知識階級に多大な関心を呼び起こし、精通したワイン愛飲家の層が出現していったことは間違いないでしょう。こうした人々にとって良いワインを飲むことは、彼らの宗教的神秘の核心により深く浸透し、歓びや、一層新しく強い審美的感情さえをも体験すべき手段となっていったのです。それにつれ、クラテール(混酒器)だけでなく優雅な形状をしたオイノコエやキュリクス(酒杯)の出現に繋がっていったと思われます。そして味覚はますます洗練され、欲求は膨らんでいったのでありましょう。

この作品(左図)は紀元前7世紀頃にアッティカ工房でつくられた「プロトアッティカ式オイノコエ」です。描かれているのは咆哮するライオンで、長い舌と鋭い歯がライオンの開いた口から覗いています。上から垂れる巻き蔓やロゼット文、植物のモチーフ、上へと伸びる黒塗りの三角形も加えられています。ここに画家は東方との接触が再開したことによりギリシアに導入された、新しい主題を鮮やかに描き切っています。更に、文様を黒塗りでなく、アウトラインを描くという新しい技法を用いていることにも注目されます。この他にも幾何学様式や野山羊様式や青銅製等の美しいオイノコエが多数陳列されており、魅せられました。 ・ キュリクス:キュリクス(κύλιξ、酒杯)はワイン用酒杯の一種で、比較的浅く広がった形状で脚がついており、縁の両端に対称且つ水平の把手がついています。内側のほぼ平らな円形の部分をトンド(円形の絵画)と呼び、紀元前5、6世紀の黒像式陶器や赤像式陶器ではそこに絵を描いていました。ワインを注いだ状態では絵が隠れており、飲み干さないと全体を見ることはできません。そこでそれを踏まえ、飲む人を驚かせたり興をそそるような場面を描いたものが多いようです。古代ギリシアでは、キュリクスは主にシュンポシオンで使われていたため、横たわった姿勢でも飲み易いように考慮されていたのです。 この作品(下図)も紀元前5世紀頃にアッティカ工房でつくられた「赤像式キュリクス」です。饗宴の席で横臥している髯の男が、円形の中に描かれています。頭に花輪を載せた壮年男性はメガラのテオグニスによる良く知られた酒宴歌の一節をそらんじながら、自身の寝椅子の下にうずくまる野兎と戯れています。その一節はこの男の開いた口から出て、円の曲線に沿って伸びているギリシア語から、「おお、少年たちの中で最も美しき者よ」と読めます。左手で握っているクロタラ(カスタネット)を鳴らして、詩歌のリズムをとっています。野兎のような小動物に触れたり愛撫したりすることは、あたかも愛される少年(エロメノス)が大人の恋人(エラステス)に触れられるように官能的な意味を含み、当時の少年愛(Παιδεραστία)における求愛の提喩として描かれているといわれています。従って、キュリクスの男は、テオグニスが彼の詩の中で少年キュルノスにしたように、自分のお気に入りの少年に思いを馳せ、賛美しているのでしょう。その他にも宴会の様子を描いた赤像式、或いは洗練された形状の金杯やタストヴァンを思わせるような打出し細工の金杯のキュリクスもありました。どれも実に見事でした。  今回催された「古代ギリシア - 時空を超えた旅」を通して、私自身の奥底に、かすかな薄ぼやけた姿ではあれ、古代ギリシアとは何かを自分なりに発見し再認識できたことは、私の内なる古代ギリシア人の遠い残響のようなものを聴き取り、掘り起こすことに大きく役立ったように思います。 次回ももう少しこの旅をつづけたいと思います。 |