|

懐かしのバー物語(1)

|

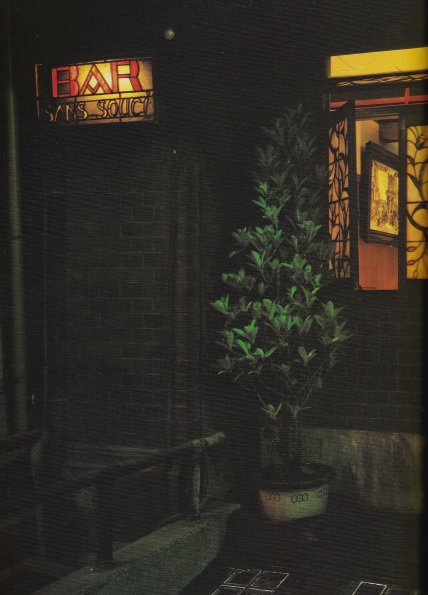

銀座の老舗バー《ボルドー》が昨年末に哀しいかな閉店してしまったことは前回で述べた通りです。変転と時の流れのほかに、永遠なものはこの世にはないのでしょう。銀座のバーに輝かしい一時代を築いた《ボルドー》が、せめて建築物だけでも文化遺産として何らかの形で残ることを願ってやみません。 ところで、バー《ボルドー》で見せて貰った昭和2年開店当初の『和洋酒目録ボルドー』に綺羅星の如く載っていたボルドーの銘酒中の銘酒<シャトー・イケーム>、<シャトー・ラツール>、<シャトー・ラフヰット>、<シャトー・マルゴー> ― 当時本場フランスでもなかなか手に入り難かったであろうワインが、何故銀座で入手できたのか不思議でなりませんでした。この機会に調べてみますと、三井物産外国仕入掛りでボルドー葡萄酒を売り出していたことが分りました。「葡萄酒の良品といえばボルドー」といって、日本の一手販売所であることを誇らかに広告する時代が明治21年頃に既に生まれていたのです。これを銀座で売っていた店が現在の銀座4丁目にあった辻屋久米吉と銀座3丁目にあった豊浦松造の両店でした。両店とも相当手広く商売をしていたようで、銀座でボルドーの銘酒を随分と売り捌いていたものと思われます。バー《ボルドー》がこの両店から仕入れていたのかは定かでありませんが、ボルドーの銘醸葡萄酒の数々が銀座に登場していたことは紛れもない事実でした。明治時代の進取の気性に富んだ好奇心旺盛な日本の商社そして商店は天晴れです。  さて、次に紹介するバーは《サンスーシー、Sans Souci》です。昭和4年(1929年)の開店で、銀座6丁目の「交詢社」ビルの1階にありました。この《サンスーシー》という店名は谷崎潤一郎の命名によるもので、ドイツのサンスーシー宮殿(Schloss Sanssouci)の名からとったといいます。昔のバーは名前までも粋なものです。このバーは兄から教えてもらったのではなく、自分一人で探しました。通い始めたのは《ボルドー》と同時期か少し遅く30歳前半の頃と思います。古くからある銀座の老舗バーに背伸びしても覗いてみたかった年頃だったのでしょう。 さて、次に紹介するバーは《サンスーシー、Sans Souci》です。昭和4年(1929年)の開店で、銀座6丁目の「交詢社」ビルの1階にありました。この《サンスーシー》という店名は谷崎潤一郎の命名によるもので、ドイツのサンスーシー宮殿(Schloss Sanssouci)の名からとったといいます。昔のバーは名前までも粋なものです。このバーは兄から教えてもらったのではなく、自分一人で探しました。通い始めたのは《ボルドー》と同時期か少し遅く30歳前半の頃と思います。古くからある銀座の老舗バーに背伸びしても覗いてみたかった年頃だったのでしょう。

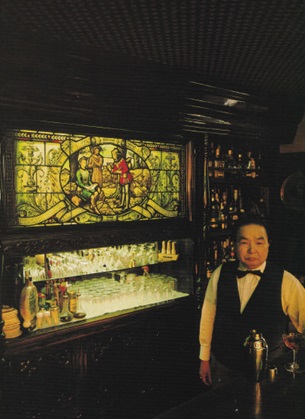

赤レンガの外壁にステンドグラスの窓、扉にもステンドグラスが嵌め込まれていました。ここは《ボルドー》と違ってスムーズに扉を開けて入っていけましたが、やはり若輩者の私は一瞬緊張したことを憶えております。中に入ると、カウンターの奥にも大きな立派なステンドグラスが嵌め込まれていました。窓と扉にドイツ製のステンドグラス、カウンターの奥のものは英国製のものだと。壁にはタイルの焼き物を組み合わせた素敵な額も掲げられていました。《ボルドー》とは趣の違う十数坪のこじんまりとしたお店でしたが、それはそれでなかなか味わいのある空間でした。ステンドグラスの放つ色とりどりの光の中に、昭和の初めからこの空間が見つめてきた長い時間と、ここで交わされた沢山の物語がたゆたっているようでありました。 初めて訪れた時は少し早めだったのか、後ろのテーブルに先客が一組いるだけだったよう思います。私はカウンターの丸椅子に座りました。戦前は《ボルドー》と同じく椅子は一切置いていないスタンディング式のバーカウンターだったようです。ここは日本酒は勿論、ビールも置いておりませんでした。何しろ頑固一徹に洋酒だけを出していました。そういったシンプルなスタイルこそが、ここ銀座で本格派バーの独特な雰囲気を醸し出していたように思います。そして《ボルドー》同様にここも女性たちだけのお客はお断りでした。  カウンター席には私一人で、貫禄十分なバーテンダーにここでも粋がって一杯目はドライ・マティニーをオーダーしたと思います。口数の少ないバーテンダーを前に暫く黙々と独りで飲んでいますと、一人の紳士が入ってきました。その頃の紳士は若者を大事にしてくれていたのか、いろいろ話しかけてくださり、そうこうするうちにもう一軒行きませんか、ご馳走しますということに相成りました。その紳士に遠慮なく付いていきました。恐らく通路を挟んで隣り合わせだった有名な《サロン春》だったような気がします。件(くだん)の紳士は銀座にいくつもの店を持つ明治創業の老舗靴店の旦那であることが分りました。それからも何度か《サンスーシー》でお会いし親しくして貰いました。慶應の大先輩でもありました。あの頃の大人たちは学生にも寛大で、慶早戦に勝って銀座5丁目のビアホール・ライオンで勝鬨を上げていても厭な顔ひとつせずにご馳走までしてくれたものです。おおらかで良き時代でした。自分も大人になったらこのような振舞いをしたいものと思ったものです。 カウンター席には私一人で、貫禄十分なバーテンダーにここでも粋がって一杯目はドライ・マティニーをオーダーしたと思います。口数の少ないバーテンダーを前に暫く黙々と独りで飲んでいますと、一人の紳士が入ってきました。その頃の紳士は若者を大事にしてくれていたのか、いろいろ話しかけてくださり、そうこうするうちにもう一軒行きませんか、ご馳走しますということに相成りました。その紳士に遠慮なく付いていきました。恐らく通路を挟んで隣り合わせだった有名な《サロン春》だったような気がします。件(くだん)の紳士は銀座にいくつもの店を持つ明治創業の老舗靴店の旦那であることが分りました。それからも何度か《サンスーシー》でお会いし親しくして貰いました。慶應の大先輩でもありました。あの頃の大人たちは学生にも寛大で、慶早戦に勝って銀座5丁目のビアホール・ライオンで勝鬨を上げていても厭な顔ひとつせずにご馳走までしてくれたものです。おおらかで良き時代でした。自分も大人になったらこのような振舞いをしたいものと思ったものです。

当時《サンスーシー》の2代目のマダムは着物姿の似合う綺麗なお方(初代の養女西川と志)で、若輩者の私の話に丁寧に耳を傾けていただき、時にはいろいろ相談にも乗ってくださったように思います。そのマダムのお話によると、昭和4年に《サンスーシー》が開店した時の初代オーナー兼マダムは明治時代にフェリス女学院を卒業された才女で、横浜の西川ピアノという会社の御曹司と結婚(後に夫と死別)した西川千代というお方とのこと。清楚で上品な女性だったそうです。  既に40代半ばで、英語と仏語と独語の3か国語に堪能で、お客がいない時はカウンターの端で原書を読んでいたらしい。兎に角、若い頃は非常に華やかな生活をされていたお嬢様だったようです。そのひとつのエピソードとして、横浜のグランド・ホテルが、“日本の中の異国”と呼ばれていた時代に、欧米人に混じってよく出入りしていた二人の女性がいたとのこと。一人は川上音二郎の妻、川上貞奴(vol.77をご参照ください)、そしてもう一人が西川千代だったといいます。フェリス女学院でも憧れの的だったようです。その《サンスーシー》の開店当時にボーイとして働いていたのが、後に《クール》という名門バーを銀座7丁目に開いた有名なバーテンダー兼オーナーの今は亡き古川緑郎でした(2003年閉店)。 既に40代半ばで、英語と仏語と独語の3か国語に堪能で、お客がいない時はカウンターの端で原書を読んでいたらしい。兎に角、若い頃は非常に華やかな生活をされていたお嬢様だったようです。そのひとつのエピソードとして、横浜のグランド・ホテルが、“日本の中の異国”と呼ばれていた時代に、欧米人に混じってよく出入りしていた二人の女性がいたとのこと。一人は川上音二郎の妻、川上貞奴(vol.77をご参照ください)、そしてもう一人が西川千代だったといいます。フェリス女学院でも憧れの的だったようです。その《サンスーシー》の開店当時にボーイとして働いていたのが、後に《クール》という名門バーを銀座7丁目に開いた有名なバーテンダー兼オーナーの今は亡き古川緑郎でした(2003年閉店)。

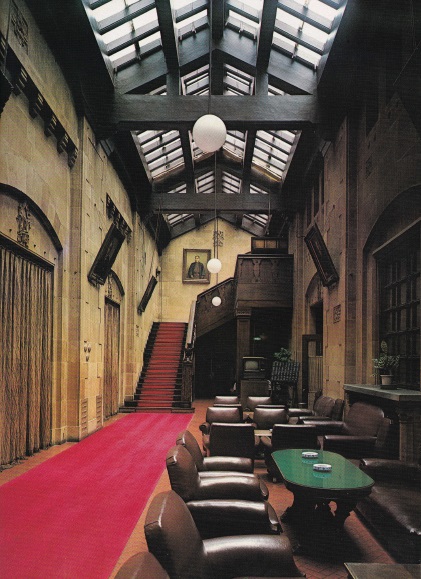

寿屋が日本最初の本格的国産ウイスキーを発売し、洋画のトーキーが初めて上陸し、巷では♪昔恋しい 銀座の柳 仇な年増を 誰が知ろ ジャズで踊って リキュルで更けて あけりゃダンサーの 涙雨♪と西条八十の作詞で有名な、私も子供の頃に聞いたことのある「東京行進曲」がヒットした昭和4年、この当時の世相とは正にこんな雰囲気だったのでありましょう。因みに、翌昭和5年(1930年)3月に、銀座は1丁目から8丁目までの、いわゆる“銀座8丁”に統合されました。ここに尾張町、竹川町、出雲町などの歴史的な町名は消えてしまったのです。 《ボルドー》といい、《サンスーシー》といい、紳士たちに混じって当時の若者も大切にされ、誠に居心地の良いバー ― 洗練された女性オーナーの魅力とバーテンダーの技量を売りものとした本格派のバーが銀座に次々に生まれていったのです。《ルパン》(昭和3年開店)も然りです。こうして昭和初めに女性の手で“格”のあるバーが銀座でつくられたということは大変興味深いことです。でも悲しいかな《サンスーシー》も「交詢社」ビルの改築と共に姿を消し、《ボルドー》も昨年末に閉店してしまい、私が通っていたバーで現存するのは《ルパン》だけになってしまいました。  ここで銀座を語る上で欠かせない、《サンスーシー》が入居していた「交詢社」ビルについて少し述べていきたいと思います。そもそも「交詢社」とは福沢諭吉が明治13年につくった日本最古の社交クラブです。「知識を交換し世務を諮詢する」ことを目的とし、「交詢社」という名称をそこから付けました。  慶應義塾大学の卒業生が半数を占めていますが、慶應のOB会ということではけっしてなく、ただガードが固いのは英国のクラブの伝統が流れ込んでいるからだろうといわれております。兎に角、数ある日本のクラブの中では、建物のクラシックな落ち着きといい、メンバーの振舞いといい、これぞクラブ、正しく書けば「倶楽部」の鑑との評価が高いところでした。昭和4年に銀座6丁目にビルが完成。その気品と風格は、銀座の爛熟期の開幕を告げるに相応しかったでありましょう。設計者は「今日は帝劇、明日は三越」の、帝劇と三越の両方を手掛けた建築家として有名な横河民輔です。建築的には英国系でありましょう。現在は昔の正面玄関の建物を残して総ガラス張りのビルに改築されてしまいました。私は新旧ビルの「交詢社クラブ」に何度か連れていって貰ったことがあります。中に入ると正面階段の踊り場から福沢諭吉の肖像画がこっちを見ています(上記中央の写真)。改築された今度の建物でも同じ位置から同じようにこっちを見ているのは何とも嬉しく感じました。慶應の三田キャンパスに保存されている明治8年完成の演説館でも、福沢諭吉が演台の向こうからこっちを見ていましたから、2つは兄弟建築といえるのかもしれません。 慶應義塾大学の卒業生が半数を占めていますが、慶應のOB会ということではけっしてなく、ただガードが固いのは英国のクラブの伝統が流れ込んでいるからだろうといわれております。兎に角、数ある日本のクラブの中では、建物のクラシックな落ち着きといい、メンバーの振舞いといい、これぞクラブ、正しく書けば「倶楽部」の鑑との評価が高いところでした。昭和4年に銀座6丁目にビルが完成。その気品と風格は、銀座の爛熟期の開幕を告げるに相応しかったでありましょう。設計者は「今日は帝劇、明日は三越」の、帝劇と三越の両方を手掛けた建築家として有名な横河民輔です。建築的には英国系でありましょう。現在は昔の正面玄関の建物を残して総ガラス張りのビルに改築されてしまいました。私は新旧ビルの「交詢社クラブ」に何度か連れていって貰ったことがあります。中に入ると正面階段の踊り場から福沢諭吉の肖像画がこっちを見ています(上記中央の写真)。改築された今度の建物でも同じ位置から同じようにこっちを見ているのは何とも嬉しく感じました。慶應の三田キャンパスに保存されている明治8年完成の演説館でも、福沢諭吉が演台の向こうからこっちを見ていましたから、2つは兄弟建築といえるのかもしれません。

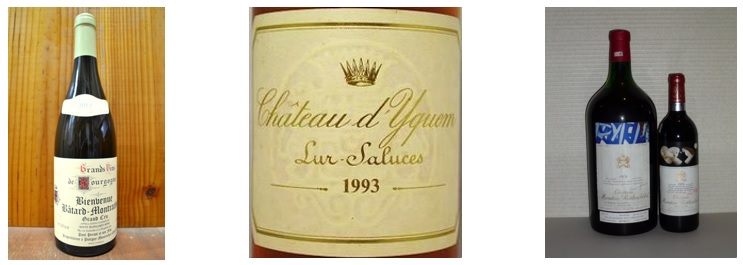

さて、私にはこの「交詢社クラブ」に特別な想いがあります。といいますのは、ここである夜に“最後の晩餐会”が催されたからです。某大手企業の経営者であった御仁からわが家に一本の電話が入り、「“最後の晩餐会”をキミたち夫婦と交詢社クラブで催したい」と。実は、その一年ほど前に「主治医に余命一年と告知された。教会で葬儀を行うことになるのでフランス・ワインを飲みながら皆さんに見送って欲しい。ついてはキミにその時のワインを是非選んで貰いたいのだが」とのご依頼でした。吃驚仰天しましたが、それからフランスでも特別な選りすぐりの銘醸ワインを探し求めました。“末期の水”は<シャトー・ディケム>で口を濡らして欲しいと予てから言われておりましたので、選んだ3種類の中には、勿論世界一の貴腐ワイン<シャトー・ディケム>を入れました。その3種類のワイン(白ワイン:ブルゴーニュの<Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru2013(ビアンヴニュ・バタール・モンラシェ特級>、赤ワイン:ボルドーの<Château Mouton Rothschild1976(シャトー・ムートン・ロートシルト)>のダブルマグナム・ボトル(特大瓶、4本分)、貴腐ワイン:ボルドーの<Château d’Yquem1993(シャトー・ディケム)>)をとても喜んでいただけて嬉しかったです。若かりし頃のフランス生活を懐かしく思い出されたのでありましょう。 さて、私にはこの「交詢社クラブ」に特別な想いがあります。といいますのは、ここである夜に“最後の晩餐会”が催されたからです。某大手企業の経営者であった御仁からわが家に一本の電話が入り、「“最後の晩餐会”をキミたち夫婦と交詢社クラブで催したい」と。実は、その一年ほど前に「主治医に余命一年と告知された。教会で葬儀を行うことになるのでフランス・ワインを飲みながら皆さんに見送って欲しい。ついてはキミにその時のワインを是非選んで貰いたいのだが」とのご依頼でした。吃驚仰天しましたが、それからフランスでも特別な選りすぐりの銘醸ワインを探し求めました。“末期の水”は<シャトー・ディケム>で口を濡らして欲しいと予てから言われておりましたので、選んだ3種類の中には、勿論世界一の貴腐ワイン<シャトー・ディケム>を入れました。その3種類のワイン(白ワイン:ブルゴーニュの<Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru2013(ビアンヴニュ・バタール・モンラシェ特級>、赤ワイン:ボルドーの<Château Mouton Rothschild1976(シャトー・ムートン・ロートシルト)>のダブルマグナム・ボトル(特大瓶、4本分)、貴腐ワイン:ボルドーの<Château d’Yquem1993(シャトー・ディケム)>)をとても喜んでいただけて嬉しかったです。若かりし頃のフランス生活を懐かしく思い出されたのでありましょう。

“最後の晩餐会”当日は「交詢社クラブ」のバーでアペリティフを飲みながら歓談し、あの風格ある大食堂でワインを傾けながら大変お元気なご様子で談論風発され、晩餐の楽しい一時は瞬く間に過ぎ去っていきました。命があれば又催しようと言われておりましたのに・・・、無常にも昨年夏にお亡くなりになりました。私にとって「交詢社」は悲しくも大変思い出に残る場所となってしまいました。 故人のご遺言により、葬儀はごく親しい人たちと教会関係者だけの限られた少人数で、しめやかに且つ厳かに祈りが執り行われていきました。そして“末期の水”は、私がご遺族から大役を仰せつかり、棺を開けて<シャトー・ディケム1993年>で口元を濡らさせていただきました。わが人生は素晴らしかった、もう十分とのお声が聞こえてくるような、穏やかないいお顔をされておりました。とても清々しい最期でありました。「前夜の祈り」にご参列いただいた皆様と故人の在りし日を偲び、ご希望通りワインを共に傾けながら語り合いお見送りいたしました。華麗なる経歴を有する御仁が、ご自身の終焉の姿までしっかりと思い描き淡々と去って行かれました。生まれる時も一年かけて生まれるけれど、死ぬ時もそれに近い幅がある、との言葉をふっと思い出しました。誠に寂しい限りですが、堂々たる人生であったと崇敬いたします。私にとっては経営者というより、むしろ文化人、国際人として謦咳に接したという印象が強く残っております。果たして天上の楽園でこの拙文をどう思われているでしょうか・・・、苦笑されておられるかもしれません。安らかなお眠りを心からお祈り申し上げます。  |