|

大阪の思い出の味(1)

|

今回は懐かしい大阪の味についてお話ししたいと思います。「江戸の履き倒れ、京の着倒れ、大阪の食い倒れ」という古い言い習わしがあることをご存知でありましょう。江戸・東京では下駄・雪駄に法外なお金をかけ、  つましい京では着物だけはお金を惜しまず、大阪は食べものに家計を傾ける、というほどの意でしょうか。履物、着物はさておき、古い大阪が、家計を傾けてまで食事に費やしたのは、江戸っ子が女房を売ってでも初鰹を買ったのと少しわけが違っているように思います。というのは、女房や娘を売って食べるようなおいしい魚が、大阪では殆ど年中市場にあらわれて、じりじりと家計の中の食費の項目の数字を膨らませていったからです。これが食い倒れとなった要素であって、目の前に並んだうまい食べものについ手を出してしまうという、ごく自然な行為が食い倒れのバックボーンになっていたと思われます。 つましい京では着物だけはお金を惜しまず、大阪は食べものに家計を傾ける、というほどの意でしょうか。履物、着物はさておき、古い大阪が、家計を傾けてまで食事に費やしたのは、江戸っ子が女房を売ってでも初鰹を買ったのと少しわけが違っているように思います。というのは、女房や娘を売って食べるようなおいしい魚が、大阪では殆ど年中市場にあらわれて、じりじりと家計の中の食費の項目の数字を膨らませていったからです。これが食い倒れとなった要素であって、目の前に並んだうまい食べものについ手を出してしまうという、ごく自然な行為が食い倒れのバックボーンになっていたと思われます。

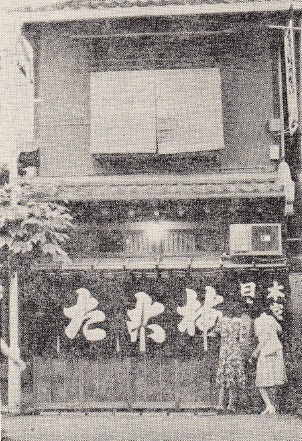

さて、大阪というと高級料理はさておき、庶民の味から入っていくのが常道でしょう。先ずはその代表格として道頓堀にある、おでん屋<たこ梅>をご紹介しましょう。そもそも「おでん」の発祥は幕末期の江戸で、豆腐を熱した石にあてて焼き、それに味噌をつけた田楽から発生したものらしい。後に、豆腐の代わりに蒟蒻(こんにゃく)を、焼くかわりに煮込むようになったのです。更に大根、芋、竹輪等を加え、ここに「おでん」ができ上がりました。これが関西へ入ってきたので、関西では「おでん」のことをいつしか「関東煮」呼ぶようになったのです。これを“かんとうに”と読まずに、“かんとうだき”と読みます。 関西に住んでいた時に、いつか誰かに、「ま、行ってごらん。今の世の中にも、こんなに安くてうまいというものがあるのだから・・・」と奨められたのが<たこ梅>でした。高い銭を払ってうまいのは当り前、店の構えや体裁はどうでもいい、安いお金でうまいものを食べなければ損だという精神が「食い倒れ」の街を久しく支えてきたのでしょう。  この店は大阪では老舗中の老舗、名店中の名店で、それもそのはず、創業は弘化元年(1844年)です。私が通っていた当時は4代目(現在は5代目が継いでいる)が道頓堀の文楽座の向かいに店を構えておりましたが、もとは日本橋にあったそうです。だから今でも<日本橋 たこ梅>と染め抜いた大きな暖簾をかけて、表には古い常夜燈が出してあります。全然気どりがないのでとても気持ちがいい店です。店の中はというと、薄暗くて、狭くて、傷跡だらけですが、あたたかくて、思い遣りがあり、ざっくばらんであり、それでいて深く工夫と苦心が隠してある感じがします。たとえば店が薄暗いのは普通の電燈を使っているせいでもあります。蛍光燈を使うまいとするその配慮が何ともいい。格好良くいえば、谷崎潤一郎のいう“陰翳礼讃”のぼんやりとした薄明りのもとで関東煮とうまい酒が味わえるのです。うれしいじゃないですか。 この店は大阪では老舗中の老舗、名店中の名店で、それもそのはず、創業は弘化元年(1844年)です。私が通っていた当時は4代目(現在は5代目が継いでいる)が道頓堀の文楽座の向かいに店を構えておりましたが、もとは日本橋にあったそうです。だから今でも<日本橋 たこ梅>と染め抜いた大きな暖簾をかけて、表には古い常夜燈が出してあります。全然気どりがないのでとても気持ちがいい店です。店の中はというと、薄暗くて、狭くて、傷跡だらけですが、あたたかくて、思い遣りがあり、ざっくばらんであり、それでいて深く工夫と苦心が隠してある感じがします。たとえば店が薄暗いのは普通の電燈を使っているせいでもあります。蛍光燈を使うまいとするその配慮が何ともいい。格好良くいえば、谷崎潤一郎のいう“陰翳礼讃”のぼんやりとした薄明りのもとで関東煮とうまい酒が味わえるのです。うれしいじゃないですか。

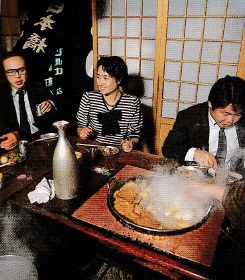

店内には昔の日本橋を模した、赤いギボシがたてられたコの字型のカウンターがしつらえられ、目の前でグツグツと煮えた丸いおでん鍋がうまそうな匂いを漂わせています。その向こうに浅黒い顔をした、ダシのよくしみたような艶具合の頬をしたおっさんがムッツリと立っています(失礼!)。それが4代目主人の岡田正弘さんです。店内はいつも満員で順番を待つ人が壁ぎわにズラリと立ち並んでいます。夕方の混んでいる時にはそれが二重に取り巻いて、そのまた外に更に何人か、席が空くのを待っています。ただもう飲んで食べたい気持ちが店一杯に漲っていて、騒々しいものさえも感じられません。何処か寂しくて賑やかなのが、夜の大阪の関東煮屋であるとはっきり思わせてくれるのであります。 竹輪、蒟蒻、ヒロウス(飛竜頭)、大根、茹で卵、里芋、牛蒡天、蒲鉾などが、  ダシにたっぷり8時間は漬かっています。燃料は備長の炭です。蒟蒻は蒟蒻玉からつくったあの黒くてしゃきしゃきしたもの。牛蒡天は牛蒡天で、芯にする牛蒡は太くて、固くて、シャッキリと歯ごたえがあり、あの独特の香りがプンと立つのを選んであります。秋なら松茸、冬なら牡蠣も煮られます。ここでは何によらず、吟味に吟味したものだけを使っています。そのダシといえば、創業以来捨てたことがなく追い足しにしてきたといいます。ひょっとしたら、今食べたヒロウスのおつゆには、江戸末期のダシが入っていたかもしれないなんて思うと、ロマンがあって楽しくなってきます。ダシは鰹節だけで、昆布は使いません。昆布を入れると汁がねばり、持ち前のあっさりした味が出ないためであるとのこと。 ダシにたっぷり8時間は漬かっています。燃料は備長の炭です。蒟蒻は蒟蒻玉からつくったあの黒くてしゃきしゃきしたもの。牛蒡天は牛蒡天で、芯にする牛蒡は太くて、固くて、シャッキリと歯ごたえがあり、あの独特の香りがプンと立つのを選んであります。秋なら松茸、冬なら牡蠣も煮られます。ここでは何によらず、吟味に吟味したものだけを使っています。そのダシといえば、創業以来捨てたことがなく追い足しにしてきたといいます。ひょっとしたら、今食べたヒロウスのおつゆには、江戸末期のダシが入っていたかもしれないなんて思うと、ロマンがあって楽しくなってきます。ダシは鰹節だけで、昆布は使いません。昆布を入れると汁がねばり、持ち前のあっさりした味が出ないためであるとのこと。

ご主人は浅黒い顔をしてだまりこくっていますが、何も聞こえないような表情なのに、あちらから「お酒」、こちらから「牛蒡天おくれ」などと声がかかると、正確に聞き取り、ゆっくりとした身ごなしで動きます。アルミの凸凹になった皿(今は陶器の皿になっている)に関東煮を入れ、ちょっとおつゆをかけ、タバコの焦げ跡やおつゆや酒で汚れたカウンターに置きます。 店の名前通り、ここはタコが名物です。1キロぐらいのタコを丸煮し、味醂と醤油で味付けをするだけですが、勿論、関東煮とは別に煮上げます。さっくりと抵抗なく歯で噛み切れるほど柔らかい逸品。ここのタコのうまかったこと!あんな柔らかいタコは東京ではまず食べられません。そしてこれにつける芥子は、和芥子に、白味噌、砂糖、醤油、酢を加えて練ったもの。皿に取ると変に薄くて頼りないのですが、口に入れるとすごく効きます。これがまたタコによく合うのです。  でも、何といっても絶品はタコと並ぶ目玉の“サエズリ”です。これは鯨の舌から脂肪分を抽出したあとの煎りガラのことです。巨大な鯨の舌にこういう可愛い名前をつけたのは果たして誰の知恵でありましょうか。親代々の凝り性であるご主人によると、この店で使うのは日本近海で捕れた鯨の“サエズリ”を、北海道の厚岸辺りで冬の風と寒気で乾燥させたもので、これが一番おいしいのだそうです。カチンカチンに乾燥したのを水で戻してからコマ切れにして串にさしておでん鍋で煮るのです。初めてこの店を訪ねた時は“サエズリ”のことを知らなかったのですが、周りの客が盛んに「サエズリおくれ」と注文していたのを見て、次回に初めて食してみました。蛍光燈の光でない電燈の光のもとで、  隣の客と肩や肘を触れ合いつつ食べる“サエズリ”は、はじめは独特の脂に少し抵抗を感じましたが、食べつけていくうちにうまいと思うようになり、ついには病みつきになりました。味も柔らかさも極上の豚肉に似ていて、脂のところが多いのに、豚の脂味のしつっこさが全くないのです。舌に纏わりつくようで、何かエロチックさも感じてしまいます。何しろ文句なくうまい!食べるたびに感動さえ覚えさせられます。しかも“サエズリ”はひとつだけの味ではありません。舌の表面、中層、根に近いところと、一枚の舌でも部分によって随分と違いがあるものだと食べつづけているうちに分ってきました。香ばしいところ、歯切れのよいところ、クニャクニャと噛み切りにくいところ。脂のあるところ、ないところ。筋のあるところ、ないところといった具合に。そのそれぞれのコマ切れを程よくまぜて1本の串に刺すのだそうです。正に名人芸、職人芸です。実際は味が相当に濃いもののようで、またひとつには肉を柔らかくするために、ダシ代わりに“サエズリ”の串は鍋の底に入れてあり、丁度いい頃になるまで、これを注文してもご主人は鍋から出してくれません。 隣の客と肩や肘を触れ合いつつ食べる“サエズリ”は、はじめは独特の脂に少し抵抗を感じましたが、食べつけていくうちにうまいと思うようになり、ついには病みつきになりました。味も柔らかさも極上の豚肉に似ていて、脂のところが多いのに、豚の脂味のしつっこさが全くないのです。舌に纏わりつくようで、何かエロチックさも感じてしまいます。何しろ文句なくうまい!食べるたびに感動さえ覚えさせられます。しかも“サエズリ”はひとつだけの味ではありません。舌の表面、中層、根に近いところと、一枚の舌でも部分によって随分と違いがあるものだと食べつづけているうちに分ってきました。香ばしいところ、歯切れのよいところ、クニャクニャと噛み切りにくいところ。脂のあるところ、ないところ。筋のあるところ、ないところといった具合に。そのそれぞれのコマ切れを程よくまぜて1本の串に刺すのだそうです。正に名人芸、職人芸です。実際は味が相当に濃いもののようで、またひとつには肉を柔らかくするために、ダシ代わりに“サエズリ”の串は鍋の底に入れてあり、丁度いい頃になるまで、これを注文してもご主人は鍋から出してくれません。

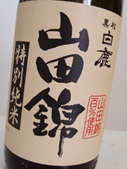

そして酒は「黒松白鹿」(今は黒松白鹿の特別純米「山田錦」)です。これが“サエズリ”をはじめ程よく煮えたどれともぴったり合います。その酒にそれらをぴったりと合わせているのでしょうか。つまりは、お互いに邪魔をさせあわないようにしてあるのです。コクといい、匂いといい、如何にも関東煮屋の酒であります。東京人もみな驚嘆するのは当然で、大阪人もこの酒を飲むと、しきりと郷愁をさそうそうです。確かにこの店の「黒松白鹿」はただものではありません。1升はらくに入る錫製の大徳利で燗をしたのを、円筒形の錫製のコップで飲む。酒器に錫は相応しい金属であるらしく、中国でも酒器はこの金属に限られているといいます。当時、その錫のコップは少しいびつになったり、傷もありましたが、昔のものを大切に保存しているので、あだやおろそかには扱えません。勿論、大徳利も昔のままのものでした。コップと同時に「酒」と焼文字の入った勘定用の木札がカウンターの上に置かれます。関東煮の方は、後に残った串で勘定します。粋なものです。 そして酒は「黒松白鹿」(今は黒松白鹿の特別純米「山田錦」)です。これが“サエズリ”をはじめ程よく煮えたどれともぴったり合います。その酒にそれらをぴったりと合わせているのでしょうか。つまりは、お互いに邪魔をさせあわないようにしてあるのです。コクといい、匂いといい、如何にも関東煮屋の酒であります。東京人もみな驚嘆するのは当然で、大阪人もこの酒を飲むと、しきりと郷愁をさそうそうです。確かにこの店の「黒松白鹿」はただものではありません。1升はらくに入る錫製の大徳利で燗をしたのを、円筒形の錫製のコップで飲む。酒器に錫は相応しい金属であるらしく、中国でも酒器はこの金属に限られているといいます。当時、その錫のコップは少しいびつになったり、傷もありましたが、昔のものを大切に保存しているので、あだやおろそかには扱えません。勿論、大徳利も昔のままのものでした。コップと同時に「酒」と焼文字の入った勘定用の木札がカウンターの上に置かれます。関東煮の方は、後に残った串で勘定します。粋なものです。

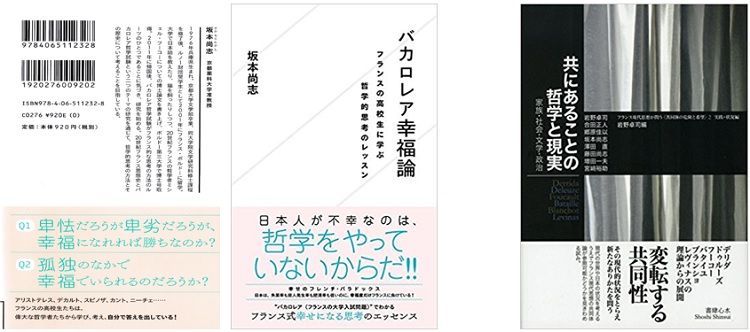

ゆらめく湯気越しに「黒松白鹿」を味わいつつ眺めていると、ある時は、祖父、父、子の3代揃った客の一組、二組が仲良く並んで串を横ぐわえにしているのを見かけたり、またある時は子供連れでやって来たおやじさんが酒のコップを傾ける傍らで、子供たちが関東煮をぱくついているという微笑ましい光景も見られる親しみ易い店でもありました。こういう店は食い倒れの大阪でも昨今珍しくなってしまったのではないでしょうか。  ところで、居酒屋や屋台のコップ酒というと大抵は下に受け皿があって、これになみなみと溜まる。注いでくれる方も手慣れたもので、この受け皿からまで溢れさすようなヘマはしません。で、先ずコップの酒をチュウッと吸ってから、手に取り上げ、二口三口味わう。そこで、受け皿の酒をあけて再びコップを山盛りにする。表面張力というもので、正にコップの縁から溢れようとして、ユラユラ揺れ動きながらも、際どいところで留まっています。その豊にも満ち足りた山吹色に、言い知れぬ快感を覚えながら、さて愈々本格的に飲みはじめる ― これが、居酒屋や屋台における酒飲みのエチケットでありました。いかなる紳士然たる人でも、これをやっているから愉快なのであります。 でも、<たこ梅>はそのようなコップ酒をしないのです。店の威厳でもあり、錫のコップで味わう「黒松白鹿」と“サエズリ”をはじめとする関東煮で、客には充分に満足してもらえるとの店の並々ならぬ自信があるからなのでしょう。私もこの方が<たこ梅>にはスマートで相応しいと思いました。当時、ワインにかぶれ始めていた頃でしたが、この「黒松白鹿」一種のみと関東煮の組み合わせには脱帽し、日本酒もいいものだなとしみじみ思ったものです。ただ、「黒松白鹿」といえども、<たこ梅>で、それもこのように錫の大徳利から錫のコップに注いでもらうのでなければ、この味は出ないようにも思いました。私にとって、<たこ梅>は大阪の貴重な店であり、関西に住んでいた時は会社帰りによく立ち寄った店でもありました。遠い昔のことなれど、鮮やかで懐かしい味の記憶が蘇ってまいります。  このようにおでん発祥の地の東京を差しおいて、「おでんは大阪の方がうまい」と一方的に言えば、江戸・東京崇拝者の皆様からは「東京っ子のあなたが、そんなことを言い出しては困るな」とお叱りを受けそうですが、正直に感じたままを述べさせていただきました。何卒ご容赦ください。でも、吉川英治、小島政二郎、獅子文六、小林秀雄、吉田健一といった食へのこだわりをもった文豪たちもよく食べにきたそうです。これは東京人たちにも、この店の西の味は完全に受け入れられていたことを物語っているようにも思います。 江戸・東京はたかだか四百年の文化、上方の関西は一千年の文化、遠く及ばないのは理の当然でありましょう。四百年の舌は一千年の舌に及ばないのも確かのように思うのですが、如何でしょうか。このことについては次回で少し詳しく述べてみたいと思います。 付記 私のボルドー留学時代の若き友人の坂本尚志さん(哲学博士(ボルドー第3大学)、専門は20世紀フランス思想史、現在京都薬科大学薬学部准教授)が、この度初の単著となる  『バカロレア幸福論 フランスの高校生に学ぶ哲学的思考のレッスン』(星海社新書)を出版し、贈られてきました。私は予てからリセ(lycée、フランスの後期中等教育機関、日本の高等学校に相当)の最終学年の生徒が受ける「バカロレア(baccalauréat、中等普通教育の終了資格証明であると同時に大学入学資格証明でもある)」試験で、何故あのような哲学に関する難しい命題を小論文として論述(4時間で書き上げる)することができるのか不思議に思っておりました。今回の著書の中で、これには「思考の型」があり、その「型」を徹底的に習得することによって試験に合格するだけではなく、最終的にはフランスでの共同体の成員になる時に、自由市民として必要なコミュニケーション能力を身につけることにあることを詳述しております。同時に実践的な道具が哲学にあること、哲学教育がフランスの良き伝統のひとつであることもよく分ります。 『バカロレア幸福論 フランスの高校生に学ぶ哲学的思考のレッスン』(星海社新書)を出版し、贈られてきました。私は予てからリセ(lycée、フランスの後期中等教育機関、日本の高等学校に相当)の最終学年の生徒が受ける「バカロレア(baccalauréat、中等普通教育の終了資格証明であると同時に大学入学資格証明でもある)」試験で、何故あのような哲学に関する難しい命題を小論文として論述(4時間で書き上げる)することができるのか不思議に思っておりました。今回の著書の中で、これには「思考の型」があり、その「型」を徹底的に習得することによって試験に合格するだけではなく、最終的にはフランスでの共同体の成員になる時に、自由市民として必要なコミュニケーション能力を身につけることにあることを詳述しております。同時に実践的な道具が哲学にあること、哲学教育がフランスの良き伝統のひとつであることもよく分ります。

そして『幸福論』というテーマを通して、様々な哲学者の幸福に関する考え方を端的に述べつつ、教授と学生の対話形式でもって、考えるプロセスを分かり易く解明していきます。若き日本の哲学者がフランスの『バカロレア幸福論』について論述し、誰でもこの「思考の型」を身につけ活用することによって広く社会一般にも通用するという、非常に興味深い著書です。私はこの本に大いに刺激と感銘を受けました。高校生、大学生、教育関係者はもとより多くの層の皆様に手に取って是非読んで貰いたい一冊です。新書版ですので気軽にお読みいただけると思います。 なお、鹿島茂氏(明治大学国際日本学部教授、フランス文学者)による『バカロレア幸福論』の書評が毎日新聞(2018年3月25日付朝刊)に掲載されました。大変好意的な評であり、書評の最後には「議論の渦中にある日本の教育改革におおいに参考になる一冊」と結んでおります(ここをクリックください)。 また、昨年末には『共にあることの哲学と現実』(書肆心水)の共著者の一人として、「合理性の共同体の存続のために 哲学的思考と教育」と題し論述しております。この本は前著『共にあることの哲学』(vol.152をご参照ください)の実践・状況編です。今こそ対話やコミュニケーションを成り立たせる「共同性」、「共同体」の必要が求められている時です。見事な知性溢れる論文を併せお読みいただければうれしく思います。  |