|

懐かしのバー物語(2)

|

読者の皆様には今回の冒頭の写真をご覧になってさぞ吃驚されたことでしょう。哲学書が何故「懐かしのバー物語」に結び付くのかと。確かに直接には結びつきようがありませんが、先に述べましたようにワインと哲学は相性が結構いいように思うのです。それはギリシア古典のプラトン対話篇の白眉といわれる『饗宴(シュンポシオン、Συμπόσιον)』の原意が、「皆と一緒に飲むこと」、「共に飲むこと」といった意味をもつ言葉だからです。ソクラテスをはじめ哲学者たちが、そこでワインを飲みながら華々しく対話を交しているのです(vol.145)。

先般、冒頭の写真の『主体の論理・概念の倫理 ― 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』(2017年、以文社刊)という500頁近くもある大著が私の元に届きました。私がボルドー留学時代に出会った若き友、現在京都薬科大学准教授の坂本尚志(さかもと・たかし)さんが共著者の一人として、この本の第二部(主体)第一章《構造と主体の問 い―『分析手帳』という「出来事」》と第三部(生)第二章《カンギレムとヘーゲル ― 概念の哲学としての生命の哲学》を執筆しており、署名入りで贈ってくださったのです。彼は毎年一冊の割で、『教養のフランス近現代史』(2015年、ミネルヴァ書房刊)、『共にあることの哲学』(2016年、書肆心水刊)を、共著者の一人として出版しており毎回贈呈してくださいます。それらの本が、私のよく通う慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの図書館で新刊書として展示されているのを見ると、我がことのように嬉しい気持ちになってきます。今年度は2冊出版しますと張り切っておられます。  坂本さんは京都大学文学部卒、京都大学大学院文学研究科修士課程修了後、ルノー財団奨学生としてボルドー第三大学に留学し、同大学で2011年にミシェル・フーコー(1926-1984、フランスの哲学者)に関する博士論文(Le problème de l'histoire chez Michel Foucault)で栄えある博士号(哲学)を授与された若き俊英です。彼はボルドー第三大学日本学科で講師をしながらフーコー研究に取り組んでおりました。彼とは、ボルドー留学時に亡くなられたお父上様と私が同年代であったこともあって、よく会っては飲んだり食事をしたり、そしてボルドー・ポムロール地区の<シャトー・ド・サル>を一緒に訪ねたこともありました。私の駄文の中で、前回ご紹介しましたキロスさんと同じ位の回数で登場しております(vol.12,55,67,68、89)。実は、キロスさんは日本語学科で彼の教え子であり、個人教授をして貰っていたこともありました。そして私がボルドー留学から帰国して暫く立教大学に通っていた時に、パリ高等研究院から立教大学博士課程に特別研究員として派遣される日本古来の「言霊」を研究しているキロスさんというスペイン人に是非会って欲しいと連絡してきたのも坂本さんでした。それ以来二人との付き合いが今に至るも続いていることは誠にもって嬉しいことです。それと以前駄文に書きました「梅若丸伝説」の市井の研究者であるボルドー在住のヴィヴィアンヌ・ドュヴェルジェ女史が来日された時に紹介してくださったのも坂本さんでした。 さて、肝心の『主体の論理・概念の倫理 ― 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』の本ですが専門家向けとのことで、正直のところ私の拙い知識だけで理解するのは大変困難でした。本の表紙を見ただけで、初めて目にする言葉が殆どで圧倒されましたが、  辛うじて「スピノザ(1632-1677、デカルト、ライプニッツと並ぶオランダの近世合理主義哲学者)」の名前と彼の著書である『エチカ』の題名だけは記憶にありました。「エピステモロジー(科学認識論)」なる言葉は、古典ギリシア語でἐπιστήμη(知)という言葉を習いましたので、認識論(知識論)までは想像がついたのですが、恥ずかしながら「エピステモロジー」は初めて聞く言葉でした。表紙の言葉だけでも大いに知的刺激を受けてしまいましたが、その上、本論に登場する哲学者、精神分析者等の名前が殆ど一般的に馴染みがなく、これは哲学や精神分析にある程度の知識がなければ、とても手の届くところにはないことが分りました。ただ、1960年代後半のパリで、私のほぼ同世代のエコル・ノルマル・シューペリウール(高等師範学校)の生徒たちが、エピステモロジー・サークルを組織して、坂本さんの命題となる『分析手帖』全10巻を創刊し、その中で、精神分析、心理学、政治哲学等を主要テーマに述べていることだけは驚きと共に状況だけは理解できました。私が会社で働きはじめた頃に、このようなテーマを真剣に議論し取り組んでいた同年輩がパリにいたことには大いに刺激を受けました。でも、何よりも坂本さんの専門分野であるフーコーの研究から更に学問領域を広げられ、現代のフランス哲学を大きく俯瞰できる若手哲学者の一人として認められたことは嬉しい限りです。 辛うじて「スピノザ(1632-1677、デカルト、ライプニッツと並ぶオランダの近世合理主義哲学者)」の名前と彼の著書である『エチカ』の題名だけは記憶にありました。「エピステモロジー(科学認識論)」なる言葉は、古典ギリシア語でἐπιστήμη(知)という言葉を習いましたので、認識論(知識論)までは想像がついたのですが、恥ずかしながら「エピステモロジー」は初めて聞く言葉でした。表紙の言葉だけでも大いに知的刺激を受けてしまいましたが、その上、本論に登場する哲学者、精神分析者等の名前が殆ど一般的に馴染みがなく、これは哲学や精神分析にある程度の知識がなければ、とても手の届くところにはないことが分りました。ただ、1960年代後半のパリで、私のほぼ同世代のエコル・ノルマル・シューペリウール(高等師範学校)の生徒たちが、エピステモロジー・サークルを組織して、坂本さんの命題となる『分析手帖』全10巻を創刊し、その中で、精神分析、心理学、政治哲学等を主要テーマに述べていることだけは驚きと共に状況だけは理解できました。私が会社で働きはじめた頃に、このようなテーマを真剣に議論し取り組んでいた同年輩がパリにいたことには大いに刺激を受けました。でも、何よりも坂本さんの専門分野であるフーコーの研究から更に学問領域を広げられ、現代のフランス哲学を大きく俯瞰できる若手哲学者の一人として認められたことは嬉しい限りです。

実は、この哲学書を読み進めることを一旦は断念しようと思ったのですが、折角、坂本さんが貴重な本を贈ってくださったことに感謝しつつ、80歳にならんとしている画家ゴヤの言葉「おれはまだ学ぶぞ(Aún aprendo)!」にあやかり、勉強してみようと本屋へ行って、先ずは『スピノザ入門』(文庫クセジュ)を買って読み始めたところ結構分かり易く、段々とスピノザという人物と彼の哲学に興味を覚えてきました。この著者はピエール=フランソワ・モローという哲学者で、坂本さんの師匠の一人であった先生の博士論文の指導教授であることも分かりました。ということは、坂本さんは孫弟子にあたるのかもしれません。次は『エチカ抄』(みすず書房)と坂本さん推薦の上野修著『スピノザの世界』(講談社現代新書)を読んでみたい気になってきました。そして改めて『主体の論理・概念の倫理 ― 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』に再度挑んでみたいと思っております。今回は何でも諦めずに好奇心をもって挑戦することが大切であることを、坂本さんから教えられたような気がいたします。感謝です。 実は、この哲学書を読み進めることを一旦は断念しようと思ったのですが、折角、坂本さんが貴重な本を贈ってくださったことに感謝しつつ、80歳にならんとしている画家ゴヤの言葉「おれはまだ学ぶぞ(Aún aprendo)!」にあやかり、勉強してみようと本屋へ行って、先ずは『スピノザ入門』(文庫クセジュ)を買って読み始めたところ結構分かり易く、段々とスピノザという人物と彼の哲学に興味を覚えてきました。この著者はピエール=フランソワ・モローという哲学者で、坂本さんの師匠の一人であった先生の博士論文の指導教授であることも分かりました。ということは、坂本さんは孫弟子にあたるのかもしれません。次は『エチカ抄』(みすず書房)と坂本さん推薦の上野修著『スピノザの世界』(講談社現代新書)を読んでみたい気になってきました。そして改めて『主体の論理・概念の倫理 ― 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』に再度挑んでみたいと思っております。今回は何でも諦めずに好奇心をもって挑戦することが大切であることを、坂本さんから教えられたような気がいたします。感謝です。

ということで、『主体の論理・概念の倫理 ― 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』の内容をここで解説することなどは到底無理ですので、皆様にはご興味があればこの本を是非手に取ってお読みいただければ幸甚であります。何事も異なった世界に、先ずは挑戦してみるのが大事なことのように思います。それから新たな道が開けるかもしれませんので。 富士通総研経済研究所の季刊誌『ER』第4号 ―「共存・共在の論点」の中に、最近の坂本さんの論文『共同体と他者 ― フーコーとともに考える』(26頁~29頁)が掲載されておりますのでご覧ください。 http://www.fujitsu.com/jp/Images/er2017no04.pdf さて、ここからは哲学書との落差が激し過ぎますが、「カントを読んで分かるのもいいけれど、大根を刻むのも知らなくちゃ困る。大根を刻んでいる間に考えつくこともあるわけですから」(外山滋比古、英文学者)との93歳になられる英文学の泰斗のお言葉に意を強くし、頭を切り替えて本題の「懐かしのバー物語」を語り始めることにします。

思い起こしますと、私はワインよりもちょっと先にカクテルの方に興味をもったのであります。それは大学時代、下落合に下宿していた時に遡ります。先に書いたように父親の趣味で東京から遥々奈良学園前に引っ越した時(vol.140)に、私は家にあった机と本棚、ステレオ、TVそしてキャビネット等を下宿に持ち込み、当時としては比較的贅沢な学生生活を送っていたように思います。そして、いつ頃からかキャビネットをカクテル用のキャビネットに変えて、その中に、シェーカー、メジャー・カップ、バー・スプーン、スウィズル・スティック、マドラー、ミキシング・グラス等の小道具と美しくカットされたカクテル・グラスを揃え、ウイスキー、コニャック、ジン、ウオッカ、ラム、ヴェルモット、シャルトリューズ、カシス等の酒を並べて、『サヴォイ・カクテル・ブック』や秋山徳蔵(天皇の料理番)著『カクテル』を見ながら、バー・スプーンでステアの方法やきれいな音がするシェイクのコツを掴むべく、いろいろなカクテルをつくっては楽しんでいたように思います。マティーニ、マンハッタン、サイドカー、ギムレット、ダイキリ、スティンガー、オールド・ファッションド等々。当時流行った荒木一郎の「空に星があるように」やジャズのスタンダード・ナンバーを聞きながら。冷蔵庫だけはなかったので、下宿先で氷を貰っていました。 何故カクテルに興味をもったかというと、カクテルのもつ様々な味と色合いの美しさは勿論のこと、カクテルがさり気なく脇役として登場し、しかもその場を見事に描いた海外の小説に魅せられたことにあったと思います。真っ先に思い出すのは、アガサ・クリスティーの『青列車の謎(The Mystery of the Blue Train)』というミステリーです。  お読みになられた方は多いと思います。そこに登場するのはデリク・ケッタリングというイギリスの落ちぶれた侯爵の息子です。彼はアメリカの億万長者の娘と結婚しています。その妻と南仏ニースで落ち合うことになっていましたが、彼女はその旅の途中、青列車の中で殺されてしまうのです。デリクはプレイボーイで、浪費家であったので、妻を殺したのではないかと嫌疑を掛けられます。 お読みになられた方は多いと思います。そこに登場するのはデリク・ケッタリングというイギリスの落ちぶれた侯爵の息子です。彼はアメリカの億万長者の娘と結婚しています。その妻と南仏ニースで落ち合うことになっていましたが、彼女はその旅の途中、青列車の中で殺されてしまうのです。デリクはプレイボーイで、浪費家であったので、妻を殺したのではないかと嫌疑を掛けられます。

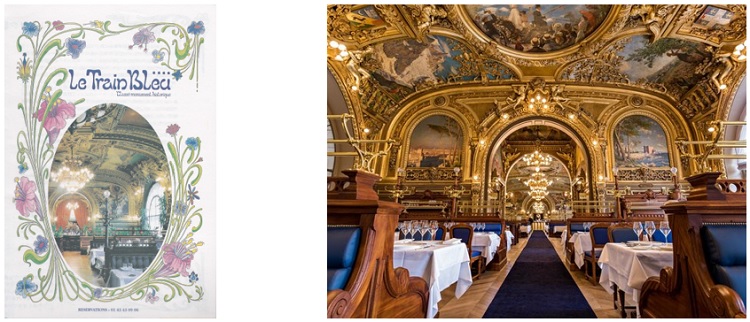

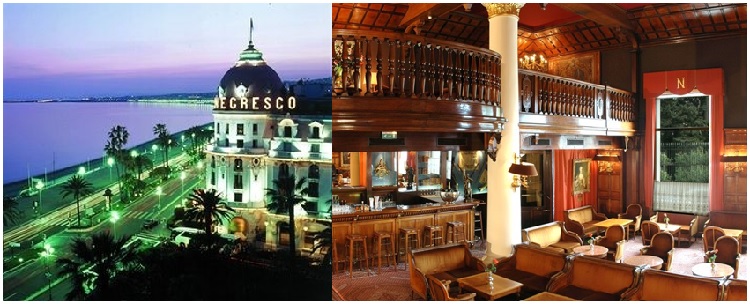

このミステリーの中で、カクテルが脇役としてさりげなく登場するワンシーンをご紹介しましょう。「デリクは、その足でホテル・ネグレスコに行き、カクテルを二杯注文すると、たてつづけに呷(あお)るようにして飲み干した。それから憂鬱そうな顔できらきらと光っている紺碧の海を見つめた。通行人をぼんやり眺める ― 悪趣味の服装、あてもなくぶらついている群衆 ― 近ごろは、見られた装(な)りをしている奴なんて、一人もいない。― しかし、これは早合点だった。彼から少し離れたテーブルに、一人の婦人が腰を降ろした。彼女は、黒とオレンジの配色がすばらしく際立ったドレスを着て、小型の帽子で顔をなかば隠していた。彼は三杯目のカクテルを注文し、もう一度海に目をやった。と、突然、彼ははっとなった。嗅ぎ慣れた香水の匂いが鼻孔をついたのであった・・・」と。名探偵エルキュール・ポワロの謎解きも見事ですが、それは読んでのお楽しみとしましょう。  因みに、1922年にドーバー海峡の北海の出口に面した都市カレーと地中海の間に青と金色の特急寝台列車が走りはじめ、それはトラン・ブルー(Train Bleu、青列車)という愛称で呼ばれるようになりました。トラン・ブルーというと、パリ・リヨン駅構内にある同名の「ル・トラン・ブルー」という豪華なインテリアのレストランを懐かしく思い出します。ブルゴーニュへ行く時に何度立ち寄ったことでしょう。「ル・トラン・ブルー」の大きなメニューやワイン・リストを記念にプレゼントして貰ったことを憶えています。旅の帰りに、今度はバーに立ち寄って喉を潤し、疲れを癒したものです。ここのアメリカン・バーでカクテルを飲んでトラン・ブルーに乗り込み、リヴィエラに行くのが当時のお洒落な旅であったようです。  そしてホテル・ネグレスコは1912年にニースにオープンしています。さすが現役時代の出張では贅沢過ぎて泊まることはできませんでしたが、ここのバー「ル・ルレ」で、デリク気取りでマティーニを二、三杯飲んだことがあります。トラン・ブルー、ホテル・ネグレスコそしてカクテル。このデリクの飲んだカクテルが何だったかは、残念ながら小説には書いてありません。分るのは、カクテルをこの道楽者のイギリス貴族が、昼食前に三杯も呷るように飲んでいたこと、そしてカクテルというのは、トラン・ブルーが走り、リヴィエラがファッショナブルなリゾートとなった1920年代に相応しい飲み物であったという事実です。1920年代は正にカクテル・エイジといわれた時代でした。第一次世界大戦が終わり、新しい時代がはじまり、現代都市のライフ・スタイルが大きく変わっていったのでした。その新しいスタイルをヨーロッパに持ち込んだのはアメリカ人でした。彼らはジャズとカクテルをもたらしたのです。サキソフォンのホットな音色と、カクテルのポップな味は響き合っていたのでしょう。酒は時とつれづれ、時代を反映する飲み物です。現代につながるカクテルが誕生したのは1920年代。生まれるべくして生まれた酒だったのであります。 哲学書そしてカクテルとパリ、ニースのフランスの「懐かしのバー」の話だけで紙数が尽きてしまいました。次回はカクテルの王様マティーニと銀座のワイン・バー等について語っていきたいと思います。  |