|

大阪の思い出の味(3)

|

時代というのは段々に変わっていくものであるとしみじみと思ってしまいます。今更そんなことに感心する必要はないのかもしれませんが、現代のようにその変り方が激しい時代は、変る毎にこれでおしまいかと思い、そのうちに又変ることも、前はどんなだったかもつい忘れてしまいます。それもこれも十年が一昔、否、今では五年あるいは数年で一昔になってしまうからなのでしょうか。  久方振りに関西へ二度目の勤務で行った時(90年代。一度目は70年代)に、真っ先に足の向くままにキタを歩き回り、それから地下鉄に乗ってミナミへ行き、心斎橋、戎橋、道頓堀、千日前と・・・人の波におされるままに漂ってみましたが、灯に輝く無数の飾り窓や看板を眺めていくと、消えた老舗もあり、健在の老舗もあり、寂しかったり、懐かしかったりもしました。大阪は私の知らないうちにすっかり変わっておりました。20年も経っていましたので当然かもしれません。漂う耳の前後左右に聞こえてくるのは紛れもない大阪弁でありましたが・・・。今訪ねたらどんなに変わっているでしょうか。楽しみでもあり、不安でもあります。 久方振りに関西へ二度目の勤務で行った時(90年代。一度目は70年代)に、真っ先に足の向くままにキタを歩き回り、それから地下鉄に乗ってミナミへ行き、心斎橋、戎橋、道頓堀、千日前と・・・人の波におされるままに漂ってみましたが、灯に輝く無数の飾り窓や看板を眺めていくと、消えた老舗もあり、健在の老舗もあり、寂しかったり、懐かしかったりもしました。大阪は私の知らないうちにすっかり変わっておりました。20年も経っていましたので当然かもしれません。漂う耳の前後左右に聞こえてくるのは紛れもない大阪弁でありましたが・・・。今訪ねたらどんなに変わっているでしょうか。楽しみでもあり、不安でもあります。

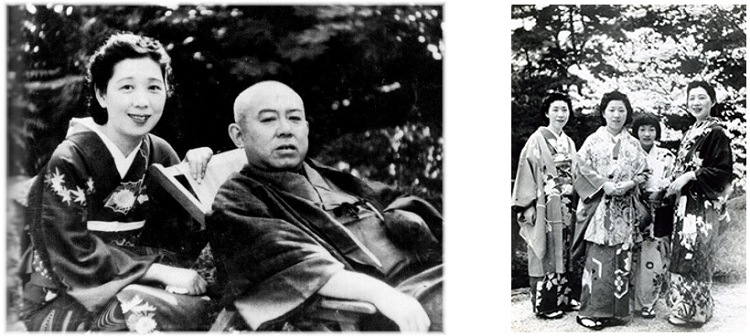

さて、関西に住んで感じたことは東京以上に鯛を愛でること、そして鱧(はも)に殊の外親しみをもっていることでした。関西の料理の材料から鯛と鱧とを抜くと意味をなさないのではとまで思ってしまいます。勿論、鯛は関東でも祝事には欠かせないものでしたが、鱧はめったに食さなかったように記憶しています。ご存知のように鱧は小骨の多いのが難でして、骨切りという厄介な仕事が控えています。鱧という食材があっても、この技術がないと旨く食べれないのです。そこで特別の庖丁と、庖丁さばきでその骨切りをします。鱧の身一寸(約3㎝)について二十五の庖丁を入れるのが最上といわれてきました。でも、そんな難しいことは料理人に任せておけばいいのであって、私たちはただ豊かに味わうばかりでよいのであります。  鱧料理が関西の夏の味覚を代表するなら、鱧の皮はいわば大阪の夏の風物詩のように思われ、鱧の皮の二杯酢は酒の肴にはもってこいであることを知りました。鱧は七月の魚であるということは、鱧こそは夏まつりになくてはならない味だからでしょう。妻の仁川の実家でもいろいろな鱧料理をよくご馳走してくれました。 なお、鱧という字はご覧の通り、魚へんに豊と書きますが、トヨと読まずに必ず“ゆたか”と呼んでもらいたいものです。魚を表す字は夫々に面白いのですが、中でも豊かな魚である鱧は、やはり七月の魚の王者であると思います。 鱧料理は関西に移ってからの谷崎潤一郎の好みでもありました。『瘋癲老人日記』には、さっと湯通ししたのを冷たい氷水で洗った鱧のおとしを梅肉で食べるくだりがあります。谷崎のお孫さんの渡辺たをりさんの著した『谷崎家の食卓』にも、白い鱧と朱色をした梅肉、青いしその葉、水、見た目にもちょっと谷崎好みだと紹介しています。そして鱧寿司は、鱧の焼いたのをのせた押し寿司ですが、祖父(谷崎)はこれが大好きだったとも記されております。とりわけ夫人の谷崎松子著『倚松庵の夢』の中には、ぼたん鱧(鱧をよく骨切りしたものに葛粉を叩き込み茹で上げ、おつゆの実にしたもの)が大好物だったことが述べられています。茶懐石の一種で、真っ白な鱧の身が適当にしまって牡丹の花のように盛り上がっているので、その名が付けられたのでしょう。谷崎潤一郎は余程関西の鱧が気に入ったらしい。  次に鱧と並んで関西人が愛でる鯛のお話をいたしましょう。『谷崎家の食卓』には、「花は桜、魚は鯛」というのが谷崎潤一郎のキャッチフレーズのように定着しているとあります。確かに、鯛というと春を思い浮べます。俗に、鱗(うろ)くず、というほど魚の種類は多いのですが、その中でも鯛ほど旨い魚はないでしょう。魚の王様です。焼いても、煮ても、生のままでも、どこをどう食べても悉く旨い。そして鱗と鰭と尻尾のほか、捨てるところがありません。世に世知辛いことを「骨までしゃぶる」といいますが、鯛は骨を焼き直して熱いお茶を注いで味わうのを骨茶というぐらいで、まったく、骨まで愛せる魚のように感じてしまいます。鯛は一年中いつでも美味しいですが、桜の盛りから八十八夜へかけてが一番旨いといわれています。これがいわゆる桜鯛です。そして産卵のために群れをなして内海近くへ泳いでくるのが、浮き上がって島のように見えるので浮き鯛とも、魚じまとも呼ばれています。そして鯛と伊勢えびを一つ篭に盛って、ご祝儀ものにするのは、目出タイという縁起ものでよく知られている通りです。鯛の子も実に旨い。鯛の子を盛り付け、一片の木の芽をあしらった風趣は格別であり、まったく春の色であり、味であります。  谷崎潤一郎は日本橋生まれのれっきとした江戸っ子です。初めて関西の土を踏んだのは明治45年(1912年)です。上田敏に招かれて「焼芋屋のような家」の瓢亭(京都南禅寺畔の老舗料亭)で、「青い白いどろどろの汁がかかった豆腐」や「油でいためた賀茂川の甘子(あまご)」などを口にしています。そして3か月余りの関西での逗留の結論は、「京都の食物は淡白で水っぽくて、東京人の口には合ひさうもない」と否定的でありました。ところがそれから17年後の昭和4年(1929年)、「関西は上国で関東は下国だ。・・・どうも京都から東へ行くほど料理は下等になるやうに思う」と、見事な豹変ぶりを見せます。野菜にしても魚にしても、「既に原料がいいのであるから、関西の料理は自然の風味を損なわせぬやうに極くあっさりと加工することに微妙な技巧があるのである」と。この変化はどうして起こったのでしょうか。関東大震災に遭った谷崎は、関西へ移住しました。『卍(まんじ)』に現れるような阪神間の上流階級の女性たちを通して百八十度の転回が始まり、根津松子(『細雪』四姉妹の次女幸子のモデル。『倚松庵の夢』の著者)との結婚で上方好みが完成したといわれています。松子は大阪生まれで、江戸時代からの木綿問屋の御寮人さん(ごりょんさん)でした。『細雪』の幸子は、好きな魚はと問われると、ためらわずに「鯛やわ」と答えます。鯛こそは最も日本的な魚であり、その鯛の最も美味なのが上方だと信じているのです。  『瘋癲老人日記』で、銀座の「浜作」へ行った75歳の谷崎は、滝川豆腐、晒し鯨の白味噌和え、鱧の梅肉、鱧の付焼き、早松(「さまつ」といって、梅雨時期に「秋」と季節を間違えて、早く出る松茸のこと)の土瓶蒸し、茄子の鴫焼きを食べる。「マダ何カ喰ツテモイイナ」と言って、老妻に窘められ、「ココヘ来ルト関西ノモノガ恋シクナルンダ」と言い訳をしています。旺盛な食欲(グルマン)こそが美食(グルメ)の原点で、谷崎は晩年になってもそれを失わなかったのです。食にかけた執念は谷崎にとって、女性の妖しい美の探求に捧げた情熱と、同根だったのでありましょう。  ところで、私が大阪で鯛と鱧の料理に芽生えたというか美味しさを覚えたのは、父が贔屓にしていた大阪・北新地の割烹料理「みずたに」でありました。中学・高校そして大学一年生の時、私が大阪へ行くたびに「みずたに」へ連れて行ってくれ、時には学生服姿で白木の大きなカウンターに座って、目の前で調理してくれる大阪の味を興味深く眺めていたものです。父は横で肴をつつきながら旨そうに日本酒を飲んでいましたが、私は未成年であったため酒を嗜めなかったのが唯一残念でした。「みずたに」の女将は大変美しい人で、偶に行ってもよく可愛がってもらいました。そして板長の則武さんは後に独立して北新地に懐石料理「のりたけ」を出したほどの名料理人でした。中学生の頃も子供用というのではなく、大人とまったく同じ味付けの関西料理を供してくれたのです。学生ながらも旨いと感じられる料理で、ここで鯛と鱧のいろいろな料理の本格的な味を学ばせてもらったように思います。 ところで、私が大阪で鯛と鱧の料理に芽生えたというか美味しさを覚えたのは、父が贔屓にしていた大阪・北新地の割烹料理「みずたに」でありました。中学・高校そして大学一年生の時、私が大阪へ行くたびに「みずたに」へ連れて行ってくれ、時には学生服姿で白木の大きなカウンターに座って、目の前で調理してくれる大阪の味を興味深く眺めていたものです。父は横で肴をつつきながら旨そうに日本酒を飲んでいましたが、私は未成年であったため酒を嗜めなかったのが唯一残念でした。「みずたに」の女将は大変美しい人で、偶に行ってもよく可愛がってもらいました。そして板長の則武さんは後に独立して北新地に懐石料理「のりたけ」を出したほどの名料理人でした。中学生の頃も子供用というのではなく、大人とまったく同じ味付けの関西料理を供してくれたのです。学生ながらも旨いと感じられる料理で、ここで鯛と鱧のいろいろな料理の本格的な味を学ばせてもらったように思います。

私が一度目の関西勤務の時の部長が北新地の有名な置屋のご子息で、大阪大学工学部出身の粋な御仁でした。何かのはずみで「みずたに」のことを話したら、キミのような若い社員がどうしてそのような店を知っているのかと驚かれていたことを懐かしく思い出します。今になって思うと、父は何故若い学生であった私をそのような店に連れて行ったのか?早逝する予感があって、私にいろいろな味の経験をさせたかったのかは知る由もありません。ただ、「食」、特に旨いものへの関心はその時に芽生えたように思います。そこには、美味しい家庭料理の“おふくろの味”とは別の、プロの料理人のつくる見事な関西料理の旬の味がありました。でも、どんな美味しいものでも、それを美味と感じる能力をもたいない人には、美味とは感じられないでしょう。父はひょっとすると私に、少しずつそういうものを味わい分ける舌の訓練をさせていたのかもしれません。と言っても、所詮一介の学生ですから、行き着く先はたかが知れています。それでもその時に、舌の世界の複雑微妙さを少しだけでも知った幸せは、私の人生の中で大きな喜びに通じるものがありました。このことは定年を前にして、ワインの本場で本物のワインの味を学びたくて遥々ボルドーへ出掛けた原点のように思えてなりません。父に感謝です。父が亡くなった後も、家族が揃うと母が「みずたに」へよく連れて行ってくれました。北新地の「みずたに」では関西料理の神髄に触れさせてもらったような気がします。  この「みずたに」の女将の妹さんも北新地で一流といわれたクラブ「水谷」の経営者で、当時の日経新聞の経済欄には「平仮名の「みずたに」と漢字の「水谷」の競演」と題して賑わしていました。後に「みずたに」は東京・赤坂のホテル・ニューオータニへ進出して、「東西を行き来する女将」としても話題になりましたが、バブル崩壊の影響のためか、暫くしてホテル・ニューオータニの店を閉じてしまいました。栄枯盛衰の世界です。でもその後も赤坂で粋なバーを経営し、会社の帰りによく立ち寄っては女将と飲みながら語り合うのを楽しみにしていました。いつもの艶やかな着物姿で、あの澄んだ高い声の話しぶりと笑い声はいまだ記憶に残っております。このバーには息子も連れて行ったことがありますので、女将とは3代に亘る長いお付き合いになりました。お元気でいらっしゃいますことをお祈りしております。  今、インターネットで調べても、北新地にあった割烹料理「みずたに」もクラブ「水谷」も懐石料理「のりたけ」も赤坂のバーも残念ながら見つかりません。後継者もなく、あの懐かしい思い出の名店はみな閉店してしまったのでしょうか。これも時の流れで致し方ないのでありましょう。寂しい限りですが、人はみな“思い出の中に生きれば”という時に至るのかもしれません。真の旨い味はいつの世にあっても変わらねど、時代だけは否応なく大きく変っていってしまいます。嗚呼。 付記 vol.162でご紹介しました、ロスチャイルド家が所有する世界最高峰のフランス・ボルドーの<シャトー・ラフィット・ロートシルト>の社長兼CEOに、今年2月に就任したばかりの18年来の友、ジャン・ギョーム・プラッツ氏が近々来日し、私に是非会いたいとの誠に嬉しい便りが届きました。ただ、今回麗しのプラッツ夫人がお子様の学校の最終試験やアメリカのサマーキャンプ等の準備で忙しくてご一緒されないのは大変残念ですが、来日日程の詳細が届くのを楽しみに待っているところです。フランス人は面白い人種です。一介のワイン愛好家である私に、世界最高峰のシャトーの社長兼CEOが忙しい日程を割いて会ってくれるというのですから。友情に只管感謝です。彼は華麗なる経歴と輝かしい実績を有する醸造家でもあり、今やフランスは勿論のこと世界のワイン界で最も注目されている若きシャトーの経営者であります。  |