|

奈良の思い出(5)―「大和古道(Ⅱ)」

|

教科書的にいいますと、和同三年(710年)の三月十日、都は藤原京から平城京へと遷(うつ)りました。  そして桓武天皇が延暦三年(784年)の十一月十一日、都を長岡京へと遷すまでの七十四年ばかりの間がいわゆる奈良時代です。この歳月は丁度、私が昭和、平成を生きてきた74年間に相当します。短くもあり長くもある歳月です。 そして桓武天皇が延暦三年(784年)の十一月十一日、都を長岡京へと遷すまでの七十四年ばかりの間がいわゆる奈良時代です。この歳月は丁度、私が昭和、平成を生きてきた74年間に相当します。短くもあり長くもある歳月です。

その間、天平十二年(740年)の十二月からは京都府の恭仁京(くにきょう)が都となり、天平十六年(744年)の二月から翌年の五月に都が平城京に戻るまでは、難波宮(なにわのみや)が都でありました。従って、元明・元正・聖武・孝謙・淳仁・称徳・光仁・桓武の夫々の天皇の都が全て平城京にあったわけではなく、聖武天皇の御代の四年余りの期間は恭仁京・難波宮の時期もあったのです。しかし、その年号は天平・天平感宝・天平勝宝・天平宝字・天平神護というように常に“天平”が用いられていましたので、聖武天皇の御代を中心とする八世紀の華やかりし文化は、まさしく“天平文化”と呼んでよいのでありましょう。奈良の都のきらびやかな有様を見事に詠みあげた、“青丹よし 寧楽(なら)の京師(みやこ)は 咲く花の 匂ふがごとく 今盛りなり”(万葉集、小野老(おののおゆ))の歌が思い浮かびます。 さて、今回ご案内する「奈良古道」は「柳生への道」です。その前にちょっと前置きというか一つの思い出があります。それは晩秋の小春日和のある日のことでした。妻と朝から買い物がてら飛火野に行ってみたところ、偶々そこで「コー、コー」と低い声を出して、鹿たちを呼び寄せている人の良さそうなおじさんに出会いました。すると呼び声に応じて直ぐに、何処からともなく沢山の鹿がおじさんの周りに集まってきました。何か餌をやっているようです。その時興味を惹いたのは、おじさんが「シロ、シロ」と呼ぶと、鹿たちの群れの中から白い冠をもった鹿が寄ってきたことです。  また「びっこ、びっこ」(現在放送禁止用語ですが、ご容赦ください)と呼ぶと今度は足を引きずってピョコン、ピョコンと頼りない歩き方をする鹿が現れたのです。あれっ、鹿には名前がついているのかと驚いてしまいました。暫く妻とその光景を興味深く眺めていると、おじさんがやって来て、「あんた方も鹿を呼び寄せてごらん」と言われるので、おじさんの声をまねて「コー、コー」と言ってみたのですが、鹿たちは一向に振り向こうともしません。諦めました。 また「びっこ、びっこ」(現在放送禁止用語ですが、ご容赦ください)と呼ぶと今度は足を引きずってピョコン、ピョコンと頼りない歩き方をする鹿が現れたのです。あれっ、鹿には名前がついているのかと驚いてしまいました。暫く妻とその光景を興味深く眺めていると、おじさんがやって来て、「あんた方も鹿を呼び寄せてごらん」と言われるので、おじさんの声をまねて「コー、コー」と言ってみたのですが、鹿たちは一向に振り向こうともしません。諦めました。

これには後日談がありまして、転勤になって東京に戻っていた時、偶然本屋さんで岡部伊都子著『シカの白ちゃん』(1983年刊)という一冊の童話の本が目に飛び込んできました。パラパラとページを繰ってみると写真も載っており、そのシカの「白ちゃん」は、まさしくあの時におじさんが「シロ、シロ」と呼んでいた鹿のことが綴られていたのです。驚くと同時に何か大変懐かしさを覚えました。勿論、即購入しました。その童話は、奈良公園の人気者で額に白い花冠(はなかんむり)をそよがせて、この世に生まれた「白ちゃん」の健気で悲しくも優しい愛の物語でした。「白ちゃん」の優しさと気高さ、そして深い悲しみがジーンと伝わってきました。著者の岡部伊都子さんのあとがきには、「実在の雌鹿で、すばらしい魅力を備えていた「白ちゃん」の一生を泣き泣き幼い人のために綴った」とありました。その一節をご紹介いたします(ここをクリックしてください)。  本題の「柳生への道」に入ります。実は、あの時に鹿寄せをしていたおじさんと飛火野で暫く話しこんでいると、「これから柳生の里へ行くんだが、あんたたちも一緒に来んかね」と誘われたのです。予てより一度訪ねてみたかったところであり、妻と顔を見合わせて、二人で即座に「よろしくお願いします!」と応えました。それからおじさんと一緒に路傍の石仏に纏わるいろいろなお話を聞きながら瞑想に耽りつつ柳生の里まで、実に貴重でとても楽しいひと時の旅となりました。 ご存知の通り、「柳生」は新陰流発祥の地、剣豪の里として知られております。その「柳生への道」は、前回の「山の辺の道」(vol.161)の古道に比べますと確かに新しい道ではありますが、それでも近世の道ではなく、平安時代の中期まで遡る王朝以来の古道であります。柳生はもと、藤原一族伝来の荘園でありました。平安時代中期、関白頼道が春日大社へ寄進、その時既に荘官として柳生家の祖である大膳永家(だいぜん・ながいえ)が柳生荘にいたのです。永家の子孫が神領柳生の荘官を世襲し、地名を姓としたのが柳生家の源流であったという説です。従って、柳生は江戸時代の剣豪の里として知れ渡っておりますが、土地も道も柳生家も古いのであります。 と、前知識を踏まえた上で、「柳生への道」を歩きはじめましょう。おじさんと私たちは、新薬師寺近くの登り口から春日山と高円山(たかまどやま)の谷あいを流れる能登川を遡る格好で、杉の巨木等の鬱蒼とした原始林が広がる山の中へと分け入りました。やがて深い木立の中に落ち着いた風情の石畳の道がはじまります。これが「滝坂の道」です。  当時はまだNHK大河ドラマ『春の坂道』(山岡荘八原作)が放映される前でしたので、石の敷き詰められた「滝坂の道」は静かで、しっとりと落ち着いておりました。緩やかな坂に沿った川の流れがいくつもの小さな滝となって白いしぶきをあげています。時折かすかな木漏れ日がおどり、鳥が囀る深山幽谷の雰囲気を醸し出しておりました。暫く行くと、おじさんが谷底辺りを指さして、「あの大きな塊は何だか分かるかい」と言います。「あれはね、3月12日からはじまる二月堂お水取りの時に、松明となる真竹の先につける枯れ杉葉の束だよ。ここで乾燥させているんだ」と教えてくれました。ああ、これがあの大きな籠松明の頭部になる枯れ杉葉なのだ。ここの杉の枯葉からつくられていたのか、と妙に感心してしまいました。おじさんは物知りで、これからの道中でも所々でなかなか良いことを教えてくれました。この「滝坂の道」は、古くは山岳仏教の道場でもあったらしい。いろいろな表情をした石仏が木立の蔭や草むらにひそやかに点在しています。剣豪の道は仏の道でもあったのです。 当時はまだNHK大河ドラマ『春の坂道』(山岡荘八原作)が放映される前でしたので、石の敷き詰められた「滝坂の道」は静かで、しっとりと落ち着いておりました。緩やかな坂に沿った川の流れがいくつもの小さな滝となって白いしぶきをあげています。時折かすかな木漏れ日がおどり、鳥が囀る深山幽谷の雰囲気を醸し出しておりました。暫く行くと、おじさんが谷底辺りを指さして、「あの大きな塊は何だか分かるかい」と言います。「あれはね、3月12日からはじまる二月堂お水取りの時に、松明となる真竹の先につける枯れ杉葉の束だよ。ここで乾燥させているんだ」と教えてくれました。ああ、これがあの大きな籠松明の頭部になる枯れ杉葉なのだ。ここの杉の枯葉からつくられていたのか、と妙に感心してしまいました。おじさんは物知りで、これからの道中でも所々でなかなか良いことを教えてくれました。この「滝坂の道」は、古くは山岳仏教の道場でもあったらしい。いろいろな表情をした石仏が木立の蔭や草むらにひそやかに点在しています。剣豪の道は仏の道でもあったのです。

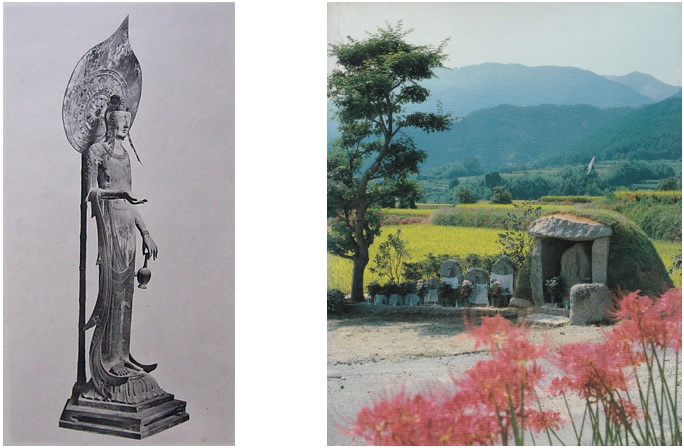

先ずは、路傍で昼寝をしているような「寝仏」、この石仏は道に背を向けて横たわっているのでおじさんに教えてもらわなければ見過ごしてしまうところでした。道に転がった石だけのように見えますが、山の岩肌に彫られた四方仏(よほうぶつ)の一部が崩れ落ちたものという。少し行くと急斜面の巨大な岩壁に浮き彫りにされた「夕日観音」が見えてきます。観音といっても弥勒磨岩仏で、弥勒信仰が盛んだった鎌倉時代の作だろうといいます。日暮れ時には夕日に照らされた美しい姿が望めるとのこと。そこから更に進むと、東側に5メートルほどもある巨岩に彫られた三体の磨岩仏に出合います。中尊は弥勒菩薩で、左右は地蔵菩薩です。これが「朝日観音」で、高円山から昇る朝日が最初に照らすことからこの名が付けられたといいます。妻はとても美しいと感嘆していると、おじさんも今日の「朝日観音」は実にきれいだと呟いておりました。「朝日観音」の辺りで石畳の道は終わり、やがて杉木立の中に「首切り地蔵」が見えてきました。地蔵菩薩の首に横一文字に刀を入れたような亀裂が走っているためこの名が付いたといいます。柳生十兵衛の弟子の荒木又衛門が、柳生からの帰り道、この地蔵で試し切りをしたと伝わるものです。  更に暫く急な坂を上ると、「地獄谷石窟仏」があります。凝灰岩層をくり抜いた洞窟に、美しい彩色の跡がみられる六体の仏が線刻され荘厳な雰囲気を醸し出しています。中尊は釈迦如来とも廬舎那仏ともいわれ、彫られた時代も奈良時代、平安時代など諸説があるという謎の石仏群だそうです。ここは鉄柵で保護してありましたが、何故かおじさんはここの鍵を持っており開けて見せてくれました。てっきり鹿愛護会の方だと思っていましたが、石仏の管理もしているようで吃驚です。道理で石仏にも詳しいわけであります。お陰で細部にわたって解説付きでゆっくり間近で見ることができました。こういう所にいつ、誰が何の目的で、こういう仏をつくったのでしょうか。野の仏の作者は、誰かも分からないところに、一層懐かしい気持ちをそそられます。  それから石切峠を越えて暫く行くと、剣豪たちも休んだという、時代劇に出てきそうな鄙びた「峠の茶屋」が現れました。店のお爺さんの話によると、以前は「茶代の代わりに」と、武士たちが残していった刀や槍を飾っていたが、

今は残っていないと。ここでお茶と名物の草餅を頬張って一休みしました。なかなか素朴な味で美味かった。(現在は閉店しているようです)。 今は残っていないと。ここでお茶と名物の草餅を頬張って一休みしました。なかなか素朴な味で美味かった。(現在は閉店しているようです)。

そして更に所々に点在する野の仏を眺めながら、茶畑、稲田の広がる道を更に進むと、いきなり平安時代の庭園づくりの風雅な池が現れ、まるで道を隔てて夢を見ているような想いを呼び覚まされる、瀟洒で軽快な白い楼門が幻のように浮かんでまいりました。ここが街道随一の名刹「忍辱山円成寺(にんにくせん・えんじょうじ)」です。人気のない境内は塵ひとつなく、本堂も、傍の春日、白山の堂宇も小じんまりとして女性的で美しく、その繊細さがこの名刹の全ての佇まいをおおっているようでありました。ここにも本堂の左横に、見事な丸彫りの石仏三体が並んでいました。ノミの跡の鋭さが空気を切り裂いているような妙に印象の強い石仏たちで、運慶作の名品「大日如来像」の鎮座する名刹の庭の片隅にあるのに相応しい気品を湛えていました。この円成寺の墓地を覘いてみると、数えきれないほどの石仏が群がっていました。まるで石仏の宝庫のようでした。  さて、円成寺は街道のほぼ中間地点です。ここまで5時間近く歩いてきたことになります。円成寺を出ると一台の車が待っておりました。おじさんは私たちの帰りの時間を心配してくれていたようで、勝手知った寺の電話を借りて、  わざわざ近くの地元の方に迎えに来てくれるよう頼んでくださっていたのです。至れり尽くせりのご配慮に只々感謝のみであります。これから歩くとなると更に5時間ほど掛かるため、柳生の里まで車で直行しました。ここで降りて名所旧跡を急ぎ足でまわることにしました。先ずは、「天之石立神社(あまのいわたてじんじゃ)」へ向かい、神社の少し奥まった所にある柳生新陰流の開祖宗巌(石舟斎)が修行中、天狗を一刀のもとに切り捨てたが、残っていたのは2つに割れた巨石であったという逸話が残る伝説の石「一刀石」を見て、それから柳生中村へ入ると、 わざわざ近くの地元の方に迎えに来てくれるよう頼んでくださっていたのです。至れり尽くせりのご配慮に只々感謝のみであります。これから歩くとなると更に5時間ほど掛かるため、柳生の里まで車で直行しました。ここで降りて名所旧跡を急ぎ足でまわることにしました。先ずは、「天之石立神社(あまのいわたてじんじゃ)」へ向かい、神社の少し奥まった所にある柳生新陰流の開祖宗巌(石舟斎)が修行中、天狗を一刀のもとに切り捨てたが、残っていたのは2つに割れた巨石であったという逸話が残る伝説の石「一刀石」を見て、それから柳生中村へ入ると、 道端の草一本、石ころ一つからも歴史の囁(ささや)く声が聞こえてくるような感じがしました。この村には有名な「疱瘡地蔵」が丘の上に立っていました。この地蔵は土の中から発見された時、顔の部分が剥落して疱瘡にかかったように見えたのがその名の由来だとか。「お藤の井戸」は遠いのでパスして、来た道を戻って「芳徳寺」、「柳生正木坂剣禅道場」、「旧柳生藩家老屋敷」、そして最後は樹齢350年を超える「十兵衛杉」を眺めて、漸く帰りの柳生バス停まで辿り着きました。おじさんとはここでお別れしました。ほんとうに何から何まで長時間に亘ってお世話になりました。ありがとうございました。前半の石仏に見とれて時間を費やし過ぎたのか、日足の早い晩秋は既に夕暮れを迎えていました。「剣は人を斬るにあらず、人を活かすにあり」と、抜かざる剣、無刀の剣として徳川三百年の太平を支えた剣豪の里「柳生」を、次回はゆっくり訪ねてみたいと思いました。 道端の草一本、石ころ一つからも歴史の囁(ささや)く声が聞こえてくるような感じがしました。この村には有名な「疱瘡地蔵」が丘の上に立っていました。この地蔵は土の中から発見された時、顔の部分が剥落して疱瘡にかかったように見えたのがその名の由来だとか。「お藤の井戸」は遠いのでパスして、来た道を戻って「芳徳寺」、「柳生正木坂剣禅道場」、「旧柳生藩家老屋敷」、そして最後は樹齢350年を超える「十兵衛杉」を眺めて、漸く帰りの柳生バス停まで辿り着きました。おじさんとはここでお別れしました。ほんとうに何から何まで長時間に亘ってお世話になりました。ありがとうございました。前半の石仏に見とれて時間を費やし過ぎたのか、日足の早い晩秋は既に夕暮れを迎えていました。「剣は人を斬るにあらず、人を活かすにあり」と、抜かざる剣、無刀の剣として徳川三百年の太平を支えた剣豪の里「柳生」を、次回はゆっくり訪ねてみたいと思いました。

ところで、学生時代の私は、法隆寺の百済観音像などの国宝級の仏像の前に立って、あの無防備なたおやかな全身を眺め、慈悲に満ちた幽かな微笑みを仰いだ時、この朽ち枯れたような木像の御仏の全身が放つ慈悲にうたれて大いに感銘を受けたものでした。奈良にある有名な仏像は殆ど見てきたつもりです。でも、奈良で父の突然の死に遭い、そして社会人になり結婚して母と同居するうちに、当時の私には多少なりとも心の変化が生じたのか、そうした国宝級の仏像とはまた違った意味で、路傍にひっそりとうずくまっている野の仏の面影に惹かれて感動している自分に気付かされました。それは華麗なもの、荘厳なもの、豪華なもの、端麗なもの、幽艶なものより、むしろ素朴なもの、簡素なもの、可憐なもの、縹渺(ひょうびょう)としたものの良さがそれなりに少し分かるようになってきたのかもしれません。殆どがいつの時代に、どんな人が、どのような祈りや嘆きや憧れをこめてつくったか分からないそれらの野の仏たちは、どれもみな遥かな歳月の風雪にさらされて、もともと長閑な眉目がすり減らされ、そこにはまろやかな和んだ表情を湛えているからでした。  このような野の仏たちに「柳生への道」で出合えたのも、飛火野で巡り会った見ず知らずの親切なおじさんのお陰と、今でも心から感謝しております。人の出会いとは不思議で面白いものです。 付記 新年早々に麗しのステファニー・プラッツ夫人から大変うれしいビッグ・ニュースが舞い込んでまいりました。それはご主人のジャン・ギョーム・プラッツ氏が、ボルドー・メドックだけでなくフランスそして世界のワインの中の王として燦然と輝く世界最高峰の<シャトー・ラフィット・ロートシルト(Château Lafite-Rothschild)>(1855年格付け第1級のトップ)をはじめ数多くの有名シャトーを傘下にもつDBR(Domaines Barons de Rothschild)の社長兼CEOに2月1日付けで就任されるとの素晴らしいニュースでした。私たちワイン愛好家にとって、<シャトー・ラフィット・ロートシルト>は高嶺の花であり、正に憧れのワインであります。プラッツ夫人からのお手紙を読んだ時は私までも興奮してきました。それも今年はロートシルト(ロスチャイルド)家が1868年に<シャトー・ラフィット・ロートシルト>を所有して丁度150周年という記念すべき年に当たります。ジャン・ギョーム・プラッツ氏の<シャトー・コス・デストゥルネル(Château Cos d’Estournel)>の総支配人時代そしてLVMH(モエ・エ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)のワイン部門の社長兼CEOとしての手腕と実績が大きく評価され実を結んだものと、友人の一人として嬉しい限りです。心からお祝い申し上げます。  LVMH在職中のジャン・ギョーム・プラッツ氏の特筆すべき一つとしては、ヒマラヤ山脈の秘境(標高2500メートル)で、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランの栽培を成功させ、<Ao Yun(アオ・ユン)>という素晴らしい天空のワインをつくったことが挙げられます。そのためプラッツ氏はチベットを20回近くも訪れたといいます。機会があればこの銘醸ワインを是非味わってみてください。  プラッツご夫妻とは2000年に東京でお会いして以来親交を深めてまいりました(vol.58、vol.110をご参照ください)。プラッツ夫人からは毎年美しいカードと共にレター・ペーパーに2枚乃至3枚に亘ってご家族の近況等を綴ったお手紙を頂戴します。前回の付記(vol.161)にも書きましたように、フランス人は一度心が通じ合うと手紙ひとつとっても日本人以上の情の深さを感じてしまいます。  |