|

「古代ギリシア ― 時空を超えた旅」(3)

|

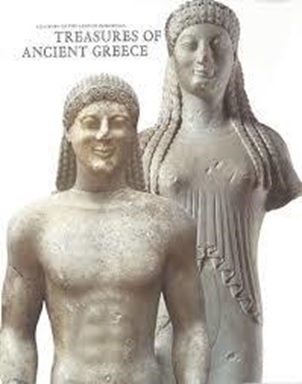

古代ギリシアの旅をつづけます。今回の「古代ギリシア展」は、ギリシアの文化がどれほど古い時代に起源をもつのかを改めて知ると共に、古代ギリシアで民主主義や芸術などが花開いた理由は何処にあるのか、多彩な展示作品からそのルーツ、壮大なギリシア文化を、そしてその中に古代ギリシア人の眼差しも私なりに感じ取ることができたのは大きな収穫だったと思います。 それでは、今回の展示作品の中から酒神ディオニュソスについて見てまいりましょう。 先ずは、アッティカ地方ピレウス出土の「ゼウスあるいはディオニュソス頭部」(紀元前1世紀~後1世紀(ローマ時代初期))の大理石像です。  表面は赤みがかったような時を経て刻まれた風合いがあって、冠(かんむり)部分に赤い顔料の痕跡がみられます。冠と重々しく厳かな表情からゼウスないしディオニュソスを表しているといわれている頭部の像です。髪や髯の表現上の特徴や彫像タイプは、紀元前5世紀後半のクラシック時代の手本を反映しているといわれています。因みに、紀元前5世紀の彫刻家フェイディアスがゼウス像をつくる時、何をモデルとして制作するのかと尋ねられて、彼はホメロスの『イーリアス』の次の詩句に合わせてつくると答えたといいます。“クロノスの子(ゼウス)はかく語り、青黒い眉で、頷いた。神々しい髪の毛が大君の不死なる頭から流れ落ち、 表面は赤みがかったような時を経て刻まれた風合いがあって、冠(かんむり)部分に赤い顔料の痕跡がみられます。冠と重々しく厳かな表情からゼウスないしディオニュソスを表しているといわれている頭部の像です。髪や髯の表現上の特徴や彫像タイプは、紀元前5世紀後半のクラシック時代の手本を反映しているといわれています。因みに、紀元前5世紀の彫刻家フェイディアスがゼウス像をつくる時、何をモデルとして制作するのかと尋ねられて、彼はホメロスの『イーリアス』の次の詩句に合わせてつくると答えたといいます。“クロノスの子(ゼウス)はかく語り、青黒い眉で、頷いた。神々しい髪の毛が大君の不死なる頭から流れ落ち、

そして大いなるオリュンポスを振動させた”。ディオニュソスはゼウスとセメレの子ですので、この頭部の像はどちらとも取れるのでしょう。このように彫刻家に対してもホメロスが模範を提供してくれていたのです。ホメロスをはじめ詩人たちが神話の形成に絶大なる役割を果たしてきたことが分ります。私たちも古典に親しめば、それだけでギリシアの神々の世界へ少しは接近し参入したような気分にさせて貰えそうです。 そして大いなるオリュンポスを振動させた”。ディオニュソスはゼウスとセメレの子ですので、この頭部の像はどちらとも取れるのでしょう。このように彫刻家に対してもホメロスが模範を提供してくれていたのです。ホメロスをはじめ詩人たちが神話の形成に絶大なる役割を果たしてきたことが分ります。私たちも古典に親しめば、それだけでギリシアの神々の世界へ少しは接近し参入したような気分にさせて貰えそうです。

私はワインをこよなく愛する一人として、ギリシア神話の神々の中では、どの神にもましてディオニュソスに親しみを覚えてしまいます。それはこの神の職掌がワインと演劇をはじめとする芸術という、今なおどちらも私たちに馴染み深いものであること、小アジアからの渡来神であるため、その秘儀に東洋的な色彩が濃いからかもしれません。更には、不死であるべき神々の中で、この神だけが過酷な死の体験者であったことによるのかもしれません。復活の後、相次ぐ迫害のためギリシアのみならず諸国を放浪し、苦難のすえ秘儀を体得し、布教をはじめてからも絶えず身の危険と戦わなければなりませんでした(vol.144)。 蔑みと異端視の中で、常に反体制の側にあったディオニュソスは、神というより半神であり、  半神というより、むしろ人間以上に人間臭い存在であったように思います。そして、この神は前述した通り、幼児や美少年の姿で表されることも多く、女性たちの人気を集めた神でもありました。ディオニュソスが民衆、ことに酷い閉塞状況に置かれていた古代の女性たちにワインを振舞い、秘儀を通して情念の根源から解放していったことが心を揺さぶったのでありましょう。そして最終的にディオニュソスをオリュンポス十二神の一柱に加えたのも、これら名もない民衆の巨大なエネルギーだったのではと思いたい。 半神というより、むしろ人間以上に人間臭い存在であったように思います。そして、この神は前述した通り、幼児や美少年の姿で表されることも多く、女性たちの人気を集めた神でもありました。ディオニュソスが民衆、ことに酷い閉塞状況に置かれていた古代の女性たちにワインを振舞い、秘儀を通して情念の根源から解放していったことが心を揺さぶったのでありましょう。そして最終的にディオニュソスをオリュンポス十二神の一柱に加えたのも、これら名もない民衆の巨大なエネルギーだったのではと思いたい。

次のディオニュソスに関する作品は、「アッティカ赤像式萼形クラテール ― ディオニュソスとアリアドネ、ポセイドンとアミュモネ」(紀元前390年~前380年、アッティカ工房)です。2つの聖婚が描かれています。クラテール(混酒器)の一方の面では、葡萄の樹の下でディオニュソス(中央の男神)がアリアドネ(右隣で顔を見合わせています。クレタ島のミノス王の王女)を腕に抱き、周囲をマイナデス(ワインを飲むと狂乱状態になる女信者)たちやサテュロス(ワイン好きの山野の精)たちが囲んでいる図です。ディオニュソスは裸で髯はなく、木蔦の冠をかぶり、頭に細布を巻き、ヒマティオン(一枚布を使ったワンピース型の上着)の上に座り、テュルソス(松ぼっくりと蔦を巻き付けた杖)を手にしています。花嫁のアリアドネはヘアバンドとディアデマ(ハチマキのようなもの)、そして2種類の首飾りで身を飾り、膝の上にテュンパノンを支え持っています。テュルソスを手にしたマイナデスたちがディオニュソスとアリアドネの二神の両側を取り巻き、その下にはサテュロスたちがいます。もう一方の面のポセイドン(海と地震を司る神)とアミュモネ(アルゴス王の王女)の聖婚の描写についてはここでは省略しますが、ディオニュソスの祭祀でアミュモネを扱ったサテュロス劇が優勝した折に、このクラテールが注文されたのではないかと伝えられています。 ところで、ディオニュソスの誕生日は、熱狂と陶酔の神としては意外なことに冬に置かれています。再び日が長くなる時期、「光の誕生日」としての冬至の頃です。  ディオニュソスは「ゼウスの光」として生まれます。でも、ディオニュソス生誕祭の日付は厳密に固定していませんでした。冬至を示す太陽の位置ではなく、問題はむしろ冬の厳しい寒さの最初の訪れでありました。寒さが前年秋につくったワインを透明にし、ワインとして完成させるからであります。熟成し透明になったワインの完成、それが酒神ディオニュソスの最終的な誕生日であり、レーナイア祭(Λήναια)と呼ばれるものでありました。 ディオニュソスは「ゼウスの光」として生まれます。でも、ディオニュソス生誕祭の日付は厳密に固定していませんでした。冬至を示す太陽の位置ではなく、問題はむしろ冬の厳しい寒さの最初の訪れでありました。寒さが前年秋につくったワインを透明にし、ワインとして完成させるからであります。熟成し透明になったワインの完成、それが酒神ディオニュソスの最終的な誕生日であり、レーナイア祭(Λήναια)と呼ばれるものでありました。

そして、早春になると花に囲まれてディオニュソスを迎えるのがアンテステーリア祭(Ἀνθεστήρια)であります。ギリシアの月の名前もこれからとってアンテステリオン(Ἀνθεστηριών)といいます。アンテステーリアとは「花(άνθος)が咲く」に由来しています。この祭には子供を含めてみんなが参加します。生きている人ばかりではなく、生者よりも多くの人々が参加しています。死者たちです。この祭は共同体の祭であって、過去と現在と未来を支える人々が全て参加する祭なのです。そこには当然、死者と生者、将来みんなの仲間になる子供たちを含めて、共同体の全ての成員が参加する祭でありました。普段はまったく用事のない農民や奴隷などもやって来ます。そして大甕に入ったワインが運ばれ、皆でワインを一斉に飲み始めるのです。騒がしい祭りかと思いきや、この花の祭に限ってはそうでもないらしいのです。どこか秋田の「西馬音内(にしもない)盆踊り」(vol.75)にも通ずるように思いませんか。 皆が祭の時に一斉に黙々として飲むワインには、神ディオニュソスが宿っているのです。ワインを飲むとは、ディオニュソスを飲むこと、そしてディオニュソスを飲むとは、ディオニュソスの血を吸収して自らディオニュソスになりきることに他ならないのだと思ってしまいます。ここには、神=ワイン=人間の三位一体というディオニュソス宗教に特有な構図があるように思われます。無論、その人間は個人の人格的な枠を破って、いわゆるディオニュソス的忘我(エクスタシー)を前提にしているのでしょう。ディオニュソス、あるいはワインのもたらす意識変容は、神がかりの状態にほかなりません。もはや人間ではないのです。この神によって影響された変身のしるしと道具立てが、ディオニュソス祭祀だけに使用する面(マスク)です。面の下に人間のペルソナは覆い隠されてしまうからです。これらの面からギリシアの演劇において使われる面が生まれました。ギリシアの演劇には、まず悲劇と喜劇がありますが、これらの劇がディオニュソスの崇拝と密接な関係をもっていたことが、後の時代まで、ディオニュソスの祭祀において上演された事実から伺い知ることができます。因みに、日本の能とギリシア悲劇とはよく比較されますが、その大きな類似点として面をつけることがあげられています。しかし能では、面をつけるのは普通シテだけであり、能面は顔よりも小さいものです。ここでは役者の顔の輪郭をはっきりと見ることができますので、役者が面と合体するといわれます。これに対し、ギリシア悲劇では面は頭からすっぽり覆うものですから、役者は面であるといわれます。面がディオニュソスのそれであれば、それを付ける者はディオニュソスそのものなのです。  ディオニュソスは熱狂と陶酔の神であり、単なるワインの神ではありません。人間がそこで何か全く違う新たな世界に遭遇するような熱狂と陶酔が、ディオニュソスの本質です。ディオニュソス的現実は、いつも平常の意識の彼方、昼間の醒めた意識の彼方から、あるいは整然と定められた神々の象徴的秩序の彼方から、突然現れてきます。ディオニュソスが古い神であるにもかかわらず、何処かいつも新しい神、新たに何処からか到来した新参の神に見えるのは、この絶えず意識の彼方から突然「到来する神」としての性質が大きく作用しているように思われます。 酒を飲むとすっかり人格が変わる人がいます。酒乱とか泣き上戸になるとか、ご機嫌でただ只管ニコニコしている人とかです。ディオニュソスのワインのもたらす作用も両極端です。一方では、ワインが至福のイメージと重なっている場合もあります。ワインのもたらす類い稀な解放感と幸福感がこの世のものとは思えないような天上的な至福を醸しだすからでしょう。しかしその一方で、別種の忘我があります。我を忘れて怒り狂うような忘我です。ディオニュソスの祭祀は狂乱の祭でもあります。狂気としての狂乱ではなく、人間の計り知れない精神の奥底から沸き上がる力の体験としての狂乱と熱狂です。我を忘れて怒ることも、もって行きようのない怒りに捕らわれることも長い人生にはままあることです。しかし、我を忘れて怒り狂うこと、ディオニュソスの怒り狂うエクスタシーは、個人のものではなく、集団的な感染性のようなものであると思います。ディオニュソスは常に怒り狂う男や特に女に囲まれた神でありました。ディオニュソスはこのような狂気を引き起こす神として崇められ、恐れられたのであります。  先に書いた通り、19世紀の哲学者ニーチェが『悲劇の誕生』において、ギリシア悲劇はアポロン的とディオニュソス的の相対立する2つの衝動であると述べております(vol.144)。つまり人間に芸術的意欲を起こさせる原動力として2つのものがあるのは、今まで書いてきたような神話を拠りどころにしたもので、即ちディオニュソス的なものとは、熱狂と陶酔の世界に属し、激情的に、衝動的に芸術作品を創造するタイプであり、また、アポロン的なものとは、調和を重んじ、知的に芸術世界を構築するタイプであると言い換えてもいいように思います。芸術家の伝記などを読むとき、夫々どちらのタイプとして出発したか、その結果として創造されたものがどう異なっているか、作品を理解するためのひとつの手がかりとして考えてみるのも面白いかもしれません。 思うに、ディオニュソスによってワインと演劇をはじめとする芸術というこの神の職掌がひとつに結び合わされたのではなかろうか。そこで放出される人間の情念 ― 激情、狂気、錯乱、陶酔を本源とした祭祀から、かのギリシア悲劇は生み出されていったのではなかろうか。芸術行為の原点は今も昔もここにあり、かつディオニュソス自身がドラマの全てを体現していたのだと考えるようになりました。 そして、ホメロスの二大叙事詩をはじめアイスキュロス、ソポクレス、エウリピデスの三大悲劇詩人に代表されるギリシア悲劇の作品等の、いわゆるギリシア神話の重要な側面は人間存在の探求の姿勢そのものであり、そこから得られる絶対の真理は不死である神々に対する死すべきものとしての人間の在り方なのです。それが古代ギリシア人たちの唯一普遍の認識であり、究極的には、ギリシア神話は殆ど人間の死 ― 当然の死もあれば理不尽の死もある ― について語っているのだと。ギリシア神話が時間と民族・文化をも超えて現代に生き続けているのは、その普遍的な体験にあるからであり、神話はその事実をあらゆる物語の形を通して提示しただけなのだとの思いに至りました。それをどのように受け止めるかは私たち個々人の問題なのでありましょう。 3回に亘って何かとりとめのない話に終始してしまいましたが、この「古代ギリシア ― 時空を超えた旅」を終えるにあたって、古きを訪ねずに、新しきを知ることはできない。全ては古い芸術作品・書物に表されてある。未来の扉をたたくのは、型にはまった現在のもくろみや望みではなく、むしろ忘却にさらされている遠い過去なのだ、ということを思い知らされたような気がしております。 読者の皆様には、これを機に古代ギリシアに思いを馳せ、古典文学等に少しでもご興味をお持ちいただければ筆者としては望外の幸せであります。  |