|

懐かしい神戸の街(3)

|

今年は神戸開港150周年(1868(慶応3年)-2017)を迎え、歴史を振り返ると共に更なる神戸の発展を願って、いろいろな記念行事が催されております。私も機会があれば訪れてみたいと思っています。 さて、神戸というと想い出すのは、私の大好きな須賀敦子さん(1929-1998)の著書『トリエステの坂道』(1995年刊)です。  イタリアの詩人ウンベルト・サバ(1883-1957)を偲びつつその足跡を辿った、 イタリアの詩人ウンベルト・サバ(1883-1957)を偲びつつその足跡を辿った、

アドリア海に面したトリエステに纏わるお話です。 アドリア海に面したトリエステに纏わるお話です。

「たとえどんな遠い道のりでも、乗物にたよらないで、歩こう。それがその日、自分に課していた少ないルールのひとつだった。サバがいつも歩いていたように、私もただ歩いてみたい。幼いとき、母や若い叔母たちに連れられて歩いた神戸の町とおなじように、トリエステも背後にある山のつらなりが海近くまで迫っている地形だから、歩く、といっても、変化に富む道のりでさほど苦にならないはずだった。地図を片手に、私はまず市の中心部をめざして坂を降りはじめた」との文章が先ず思い浮かびます。そして、「なぜ自分はこんなにながいあいだ、サバにこだわりつづけているのか。二十年前の六月の夜、息をひきとった夫の記憶を、彼といっしょに読んだこの詩人にいまもまだ重ねようとしているのか。  イタリアにとっては文化的にも地理のうえからも、まぎれもない辺境の町であるトリエステまで来たのも、サバをもっと知りたい一念からだと自分にいい聞かせながらも、いっぽうでは、そんな自分をこころもとなく思っている」と続きます。須賀さんの『ミラノ 霧の風景』にはこうも記してあります。「やがて結婚した相手は、無類のサバ好きだった。しかし、彼は私にその偉大さの秘密をすこしも説明することなしに、ただ、その詩集をつぎつぎと手わたしてくれた。そして、そのサバの名といっしょにトリエステという地名が、私のなかで、よいワインのように熟れていった」と。このように須賀敦子さんのトリエステには、ウンベルト・サバがいて、亡き夫のペッピーノ(1925-1967)がいて、母や叔母たちに連れられて歩いた神戸の町があったのです。 イタリアにとっては文化的にも地理のうえからも、まぎれもない辺境の町であるトリエステまで来たのも、サバをもっと知りたい一念からだと自分にいい聞かせながらも、いっぽうでは、そんな自分をこころもとなく思っている」と続きます。須賀さんの『ミラノ 霧の風景』にはこうも記してあります。「やがて結婚した相手は、無類のサバ好きだった。しかし、彼は私にその偉大さの秘密をすこしも説明することなしに、ただ、その詩集をつぎつぎと手わたしてくれた。そして、そのサバの名といっしょにトリエステという地名が、私のなかで、よいワインのように熟れていった」と。このように須賀敦子さんのトリエステには、ウンベルト・サバがいて、亡き夫のペッピーノ(1925-1967)がいて、母や叔母たちに連れられて歩いた神戸の町があったのです。

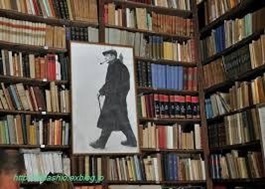

更に、トリエステの風景を、神戸を思い浮かべつつ次のように描写しております。「丘から眺めた屋根の連なりにはまるで童話の世界のような美しさがあったが、坂を降りながら近くで見る家々は予想外に貧しげで古びていた。裏通りをえらんで歩いていたせいもあっただろう。時代がかった喜劇役者みたいに靴の大きさばかり目立つ長身の老人が戸口の階段に腰かけ、合わせた両手をひざの前につきだすようにした恰好で、ぼんやりと通行人を眺めている。車はほとんど通らない。軽く目を閉じさえすれば、それはそのまま、むかし母の袖につかまって降りた神戸の坂道だった。母の下駄の音と、爪先に力を入れて歩いていた靴の感触。西洋館のかげから、はずむように視界にとびこんできた青い海の切れはし」と。  最後に、「トリエステへ行ってみたいと、父が晩年よく口にしたのは、彼が若いころ、ウィーンからヴェネツィアに向けてオリエント急行(vol.102の最後をご参照ください)で通過したこの港町で、かたちが美しいから、と愛していたロイド・トリエスティーノの大西洋航路の大型船を、自分の目で見たいからなのだった。(中略)翌朝、湾を大きくカーブしてヴェネツィアに向かう列車の窓から、海のむこうに遠ざかるトリエステを眺めて、私は、イタリアにありながら異国を生きつづけるこの町のすがたに、自分がミラノで暮らしていたころ、あまりにも一枚岩的な文化に耐えられなくなると、リナーテ空港の雑踏に異国の音をもとめに行った自分のそれを重ねてみた。たぶんトリエステの坂のうえでは、きょうも地中海の青を目に映した《ふたつの世界の書店主》私のサバが、ゆったりと愛用のパイプをふかしているはずだった」と、静かに終ります。須賀敦子さんの美しい文章で書かれた物語性のあるエッセイ、『トリエステの坂道』を是非お手に取ってご覧ください。 最後に、「トリエステへ行ってみたいと、父が晩年よく口にしたのは、彼が若いころ、ウィーンからヴェネツィアに向けてオリエント急行(vol.102の最後をご参照ください)で通過したこの港町で、かたちが美しいから、と愛していたロイド・トリエスティーノの大西洋航路の大型船を、自分の目で見たいからなのだった。(中略)翌朝、湾を大きくカーブしてヴェネツィアに向かう列車の窓から、海のむこうに遠ざかるトリエステを眺めて、私は、イタリアにありながら異国を生きつづけるこの町のすがたに、自分がミラノで暮らしていたころ、あまりにも一枚岩的な文化に耐えられなくなると、リナーテ空港の雑踏に異国の音をもとめに行った自分のそれを重ねてみた。たぶんトリエステの坂のうえでは、きょうも地中海の青を目に映した《ふたつの世界の書店主》私のサバが、ゆったりと愛用のパイプをふかしているはずだった」と、静かに終ります。須賀敦子さんの美しい文章で書かれた物語性のあるエッセイ、『トリエステの坂道』を是非お手に取ってご覧ください。

ところで、私がボルドーへ留学する前に、ある御仁のご紹介で当時上智大学長であられた素敵な紳士ウィリアム・ジョセフ・カリー先生(米国。カトリック司祭。比較文学者・英文学者。上智大学名誉教授。2011年に瑞宝重光章を受章。1935- )と中目黒のフランス料理店でお会いするという栄に浴しました。お会いするなり、  先に「カリーと申します」とご丁寧なご挨拶と共に名刺までお渡しくださって、私はすっかり恐縮してしまいました。大学長とは思えぬほど大変気さくなお方で、その夜はワイン(<Meursault Charmes1991(Domaine des Comtes Lafon)>、<Volnay 1er Cru1990(Domaine Rossignol)>etc.)を酌み交わしながら大いに盛り上がりました。特に、お話をしているうちに何かのきっかけで須賀敦子さんのことが話題になり閉店間際まで夢中で語り合えましたことは、須賀さんについて本を通してだけしか知り得なかった私にとって、思いもかけない大きな喜びであり幸せな一時でありました。その充実感と快さに、飲んだ美味しいワインのせいだけではなく、正に酔い痴れる思いがいたしました。ほんとうにありがとうございました。 先に「カリーと申します」とご丁寧なご挨拶と共に名刺までお渡しくださって、私はすっかり恐縮してしまいました。大学長とは思えぬほど大変気さくなお方で、その夜はワイン(<Meursault Charmes1991(Domaine des Comtes Lafon)>、<Volnay 1er Cru1990(Domaine Rossignol)>etc.)を酌み交わしながら大いに盛り上がりました。特に、お話をしているうちに何かのきっかけで須賀敦子さんのことが話題になり閉店間際まで夢中で語り合えましたことは、須賀さんについて本を通してだけしか知り得なかった私にとって、思いもかけない大きな喜びであり幸せな一時でありました。その充実感と快さに、飲んだ美味しいワインのせいだけではなく、正に酔い痴れる思いがいたしました。ほんとうにありがとうございました。

実は、カリー学長が比較文化学部長の時に、須賀敦子さんを教授として迎えられたとのことで、須賀さんに纏わる慈愛に満ちた楽しいお話を、逸話を交えながらいろいろお聞かせいただき大感激したことを懐かしく思い出します。「須賀さんの会話は魅力的で、少しかすれた、しかし輝きのある声とその率直な語り口で、いろいろ議論もしましたが、時に茶目っ気もあって、とても素敵な女性でありました」、そして「須賀さんはイタリア人以上にイタリア語に精通しておられた」ともお話しされていたことが強く印象に残っております。須賀さんご自身も本の中で「イタリア語というのは自分のための言葉ではないかと思えるほど性に合った」と書いてあります。やはり天性の語学の達人だったのでありましょう。ただ、その時のカリー学長のお話が、イタリア語だったか、イタリア文学だったか、それともイタリア文化だったのか、ちょっとそこら辺の記憶が曖昧なのですが・・・、恐らくそれらを全てひっくるめて称賛されたのではないかと思います。  須賀さんの一連の著書を読みますと、須賀さんは友人にとても恵まれ、大切にされ、そして友人を中心に据えて人生を構築されていった人ではないだろうかと思ってしまいます。須賀さんにとって、カリー先生は理念を共有し信頼できる大切な友人であり且つ同志であったのかもしれません。1998年3月20日に須賀さんがお亡くなりになり(享年69歳)、26日に四谷の聖イグナチオ教会にて厳かにご葬儀が執り行われました。その時、上智大学周辺の桜は満開だったとか・・・。 須賀さんの一連の著書を読みますと、須賀さんは友人にとても恵まれ、大切にされ、そして友人を中心に据えて人生を構築されていった人ではないだろうかと思ってしまいます。須賀さんにとって、カリー先生は理念を共有し信頼できる大切な友人であり且つ同志であったのかもしれません。1998年3月20日に須賀さんがお亡くなりになり(享年69歳)、26日に四谷の聖イグナチオ教会にて厳かにご葬儀が執り行われました。その時、上智大学周辺の桜は満開だったとか・・・。

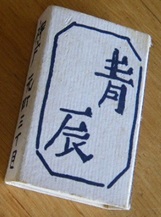

(上記文章は、当時の日記や15年前の記憶を辿りつつ綴ったものであることを申し添えます)。 後日、カリー学長より直筆のご丁寧なお手紙を頂戴しました。お手紙の内容に感動すると共に、その封筒はお手製のもので内側にはワインのラベルが貼ってありました。ボルドー留学を前にして、私はその細やかな優しいお心遣いにまたまた感激してしまったことを覚えております。今も私の大切な宝物です。 今年6月にはウィリアム・ジョセフ・カリー先生の司祭叙階50周年御祝いの懇親会が、上智大学で盛大に催されたそうです。いつまでもお元気であられますことを心からお祈り申し上げます。 それではこれから懐かしい神戸の店巡りを続けます。今回は西洋料理とがらりと変わって、神戸の味の神髄、穴子寿司についてご紹介したいと思います。穴子というと、吉田健一氏の「穴子をたべるだけでも神戸に行く価値がある」の文章を思い浮かべます。確かに、穴子は江戸前でも上方でも旨いのでありますが、神戸の穴子といえば、元町の<青辰(あおたつ)>の穴子寿司を真っ先に思い出します。<青辰>は、神戸開港の頃からつづく老舗で、賑やかな元町通りの凮月堂裏のちょいと先の露地を東へ入った左側にありました。 私の『食べ歩き帖』によると、「初めて<青辰>を訪ねた時はお昼前であったのに既に売切れ。「もう火を落としました」と言われて、ニベもなく断られてしまった。後日開店と同時に着き、やっと味わえた。それもその筈、朝9時に暖簾を出すが、大抵出したとたんに売り切れて、その日はもう仕舞になるという。  小じんまりとした小綺麗な店で、暖簾をくぐって入った右側が握り場で、その前に椅子が十とは並んでいない白木のカウンター席のみであった。この<青辰>はつくる品種も少ないが、そのタネもいたって少なく、「巻」」といえば、主役の穴子に椎茸に木耳を海苔に巻くだけ。「箱」はそこへ卵焼きが加わる、それだけである。頗る単純なものである。しかし、味はそんなにお手軽ではなく、口に入れた時の酢飯とのまじり具合が絶妙で、あっさり且つ複雑な味わいを伝えてくる。確かに、東京人が上方へ行って困るのは酢飯の甘いことだが、<青辰>の酢飯は甘みが薄いと感じた。米には十分吟味を加えているのだろう。穴子はこの上なしの播磨灘周辺の、しかも一本選りに選ったものだから、味も脂ののりも、しまり加減も実によい。その穴子はみな<青辰>のおやじさんの丁寧な手焼きだから旨いはずである。 小じんまりとした小綺麗な店で、暖簾をくぐって入った右側が握り場で、その前に椅子が十とは並んでいない白木のカウンター席のみであった。この<青辰>はつくる品種も少ないが、そのタネもいたって少なく、「巻」」といえば、主役の穴子に椎茸に木耳を海苔に巻くだけ。「箱」はそこへ卵焼きが加わる、それだけである。頗る単純なものである。しかし、味はそんなにお手軽ではなく、口に入れた時の酢飯とのまじり具合が絶妙で、あっさり且つ複雑な味わいを伝えてくる。確かに、東京人が上方へ行って困るのは酢飯の甘いことだが、<青辰>の酢飯は甘みが薄いと感じた。米には十分吟味を加えているのだろう。穴子はこの上なしの播磨灘周辺の、しかも一本選りに選ったものだから、味も脂ののりも、しまり加減も実によい。その穴子はみな<青辰>のおやじさんの丁寧な手焼きだから旨いはずである。

メニューは「巻」、「箱」、「盛り合わせ」、「ちらし」の4種類だけ。この日、女房は「ちらし」、小生は「巻」を食した。期待通りの旨さであった。大満足!でも、隣の若い女性客は「盛り合わせ(巻と押し寿司)」を頼んでいたが、押し寿司から食べようとしていたら、おやじさんから「巻から食べてくださいっ!」と一喝されて吃驚していた。  それは海苔が乾いているうちにこそパリッとした食感があって、「巻」本来の旨さを味わえるからなのだろう。おやじさんには親切心からであろうが、若い女性客は驚いてしまうのは尤もである。当時は、このような如何にも職人気質といったおやじがいたのである。絶対に折詰にして持ち帰りなどしてはなるまい。そんなことをしたら<青辰>の「巻」が泣くだろう」と記してあった。この名店も阪神・淡路大震災の後に残念ながら閉店してしまい、今や幻の穴子寿司になってしまいました。 それは海苔が乾いているうちにこそパリッとした食感があって、「巻」本来の旨さを味わえるからなのだろう。おやじさんには親切心からであろうが、若い女性客は驚いてしまうのは尤もである。当時は、このような如何にも職人気質といったおやじがいたのである。絶対に折詰にして持ち帰りなどしてはなるまい。そんなことをしたら<青辰>の「巻」が泣くだろう」と記してあった。この名店も阪神・淡路大震災の後に残念ながら閉店してしまい、今や幻の穴子寿司になってしまいました。

私の『食べ歩き帖』には店のマッチを切り取って記念に貼ってあります。今やマッチは日常生活から遠い存在になってしまいましたが、その図柄を見るだけで夫々の店が懐かしく思い出されてくるから不思議です。私は紙巻タバコを大学生の一時期吸っていましたし、恰好をつけて紳士気取りで葉巻やパイプをふかしていたこともありました。あのマッチを擦り、燃え尽きる束の間の、しかし深い一時。硫黄の残り香が暖かくて懐かしい。兎に角、マッチの炎は格別な想いがしました。この感慨は久々に見るいろいろなマッチの図柄のせいなのでしょうか・・・。 マッチ箱の蒐集で思い出しましたが、中学・高校時代に勉強部屋の壁の桟の上に洋楽のレコードのジャケットをずらっと並べ掛けていました。あの時代はこのような些細なことがひとつの楽しみであったのでしょう。今のワイン・エチケット(ラベル)の蒐集に繋がるのかもしれません。 なお、『食べ歩き帖』にはその他の神戸の店として、<エスカルゴ>(フランス料理、閉店)、<北野クラブ>(フランス料理)、<ラ・コート・ドール>(フランス料理、閉店)、<ドンナロイヤ>(イタリア料理)、<ベルゲン>(イタリア料理、閉店)、  <カルメン>(スペイン料理)、<スイスシャレー>(スイス料理)、<バラライカ>(ロシア料理)、<神戸キチン>(洋食)、<ケーンズ>(洋食)、<東天閣>(北京料理)、<梨花苑>(中華料理)、<老祥記>(豚まん)、<みやす>(牛肉料理)、<雪月花>(鉄板焼き・神戸ステーキ)、<神戸レンガ亭>(神戸ステーキ、閉店)、<麤皮>(神戸ステーキ)、<三ツ輪>(神戸ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼き)、<大井肉店>(神戸ステーキ)、<最後の1ドル>(ピアノバー)、<ソネ>(ジャズライブ)、<神戸吉兆>(日本料理)、<フロインドリーブ>(ドイツパン)、<ケーニヒスクローネ>(ドイツ菓子・パン)、<にしむら>(珈琲)、<茶房JAVA>(ジャズ喫茶)、<コットン>(タンゴ喫茶)、<森山硝子店>(グラス類、震災後にご子息が東京・恵比寿で<VERRE>を開く。私の銀座でのワイン会のグラスは彼のデザインしたもの)等々を綴ってありました。このようにいろいろな国の「食」を中心に店が点在しており、神戸にいながらにして世界中の料理の「味」と「匂い」を堪能することができました。今となってはどの店も懐かしい思い出です。それにしても若いサラリーマンの私が安月給でありながら、よく食べそして飲み歩いたものです。 <カルメン>(スペイン料理)、<スイスシャレー>(スイス料理)、<バラライカ>(ロシア料理)、<神戸キチン>(洋食)、<ケーンズ>(洋食)、<東天閣>(北京料理)、<梨花苑>(中華料理)、<老祥記>(豚まん)、<みやす>(牛肉料理)、<雪月花>(鉄板焼き・神戸ステーキ)、<神戸レンガ亭>(神戸ステーキ、閉店)、<麤皮>(神戸ステーキ)、<三ツ輪>(神戸ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼き)、<大井肉店>(神戸ステーキ)、<最後の1ドル>(ピアノバー)、<ソネ>(ジャズライブ)、<神戸吉兆>(日本料理)、<フロインドリーブ>(ドイツパン)、<ケーニヒスクローネ>(ドイツ菓子・パン)、<にしむら>(珈琲)、<茶房JAVA>(ジャズ喫茶)、<コットン>(タンゴ喫茶)、<森山硝子店>(グラス類、震災後にご子息が東京・恵比寿で<VERRE>を開く。私の銀座でのワイン会のグラスは彼のデザインしたもの)等々を綴ってありました。このようにいろいろな国の「食」を中心に店が点在しており、神戸にいながらにして世界中の料理の「味」と「匂い」を堪能することができました。今となってはどの店も懐かしい思い出です。それにしても若いサラリーマンの私が安月給でありながら、よく食べそして飲み歩いたものです。

ただ、『食べ歩き帖』には書いてありませんが、ワイン仲間に何回か連れて行って貰った、今では伝説のレストランといわれる神戸・北野の<ジャン・ムーラン>(フランス料理)をこのまま素通りするわけにはいかないでしょう。  そのオーナーシェフである美木剛氏は2001年2月の55歳の正に絶頂期に、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」と店を閉じ、自分の夢をかなえるためにと南フランスに旅立ったのであります。彼の著書『百ある夢をかなえんがために』を読んで改めてその格好いい生き方に魅せられました。大料理人と単なる趣味でワインを学びに行った私とは比べようがありませんが、同じような時期に南フランス・グラースとボルドーで暮らした、その大きなチャームポイントが「食材の豊かさと味の良さにあった」と書いてあることに全く同感しました。店名の<ジャン・ムーラン>とはフランスでは誰でも知っている第二次世界大戦時のレジスタンスの英雄の名前ですが、この本を読んで彼が私とほぼ同世代であり(私より2歳若い)、大学で全学連中核派の闘士であったことを知り合点がいきました。かつて店を訪ねた際は、特別に銘醸ワインを持ち込むことをお許し願い、時には重厚、時には奔放な、美木シェフ絶頂期にあった渾身の料理とワインとのマリアージュを堪能できたのは幸せでした。あの懐かしい<ジャン・ムーラン>の味を神戸で再び蘇らせて貰いたいものであります。 そのオーナーシェフである美木剛氏は2001年2月の55歳の正に絶頂期に、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」と店を閉じ、自分の夢をかなえるためにと南フランスに旅立ったのであります。彼の著書『百ある夢をかなえんがために』を読んで改めてその格好いい生き方に魅せられました。大料理人と単なる趣味でワインを学びに行った私とは比べようがありませんが、同じような時期に南フランス・グラースとボルドーで暮らした、その大きなチャームポイントが「食材の豊かさと味の良さにあった」と書いてあることに全く同感しました。店名の<ジャン・ムーラン>とはフランスでは誰でも知っている第二次世界大戦時のレジスタンスの英雄の名前ですが、この本を読んで彼が私とほぼ同世代であり(私より2歳若い)、大学で全学連中核派の闘士であったことを知り合点がいきました。かつて店を訪ねた際は、特別に銘醸ワインを持ち込むことをお許し願い、時には重厚、時には奔放な、美木シェフ絶頂期にあった渾身の料理とワインとのマリアージュを堪能できたのは幸せでした。あの懐かしい<ジャン・ムーラン>の味を神戸で再び蘇らせて貰いたいものであります。

かつて歩いた神戸の街やお気に入りの店をこうして訪ねるということは、人と人との出会いと同じようにそういう一瞬が永続しないから却って素晴らしくまた懐かしいと感じるのかもしれないと、この駄文を書いていて思うようになってきました。 追記 今回の『トリエステの坂道』を機会に、『ミラノ 霧の風景』、『コルシア書店の仲間たち』、『ヴェネツィアの宿』、『ユルスナールの靴』等をじっくりと読み返してみました。そこには須賀敦子さんご自身の人生と、そこで出会った人々の像、それを巡る社会や思想、背景にあった事物、そして歴史や自然から成っていて、それが幾層にも重ねられ生き生きと描かれていることが改めてよく分かりました。何か懐かしさを覚える文章の手ざわり感、回想的エッセイとでもいうのでしょうか、その洗練された美しい旋律のような文章に魅せられ、再び深く心を打たれました。戦前のブルジョワジーの家庭で育ち、大変な知力と大変な蓄積された教養の持ち主であり、世界の多様性に向かって大きく開かれた感性をもっていた、須賀敦子さんのような日本女性がおられたことをとても嬉しく誇りに思います。そこには日本の伝統と西欧の教養の独特の結びつきがあったように思えてなりません。 60歳の半ばで信仰を題材にした初めての長編小説の構想を得て取り掛かった『アルザスの曲りくねった道』(vol.78をご参照ください)が、ほとんど入口のところで病魔に筆を奪われて未定稿に終わってしまったのは誠に残念なことであります。 早や来年は須賀敦子さんの没後20年になります。豊かで、品があり、時には激しさを秘め、静かに深みを湛える、須賀さんのもっていたあのゆったりとした大きさが偲ばれます。須賀敦子さんの死が遠くなるほどに、エッセイストとして書き残した文章がいよいよ強く心に迫ってくるのを感じてしまいます。 「生きることほど、人生の疲れを癒してくれるものは、ない」(ウンベルト・サバ、須賀敦子さん訳) 「ぐっすりとねむったまま生きたい/人生のやさしい騒音にかこまれて」(サンドロ・ペンナ、須賀敦子さんが訳した最後の詩人)  |