|

大阪の思い出の味(2)

|

前回お話しましたように、上方には一千年の文化と舌を持っており、一千年の歴史を経た文化と味覚の洗練さがもたらす何かがあるように思うのです。例えば、醤油ひとつとってみても、かつて東京では吸い物でも、煮つけでも、鍋ものでも、すべて濃口(こいくち)の醤油一つで賄われていました。それに対し大阪では、淡口(うすくち)・濃口そして溜(たま)りと三つの醤油を用意し、これを酒・味醂によって、複雑に、デリケートに、いくつかを使い分けする大阪に一歩及ばないことは歪めないように思うわけです。つまり醤油を3種類要求するほど上方の舌は発達していたと考えていいのかもしれません。関西の味は概して淡白ですが、この淡白というのは単純ということではありません。むしろ逆で、大阪の味の複雑さを物語っているように思うのです。それと誰もがいうことですが、何しろ上方は瀬戸内海という魚の宝庫もっているのだから、かないっこないと。大阪はうまくって多種類の魚をもっているほかに、山のもの野のものにも富んでいます。鰹節といい、昆布といい、調味料も豊富だし、優れてもいるし、その上一千年の舌をもっていられては、上方にかなうはずはないのではと思ってしまいます。

何かというと、東京人は庖丁の冴えを東京の占有物のように口にすることがありますが、これとて四百年の庖丁の冴えは、ついに一千年の庖丁の冴えに遠く及ばないように思うのですが・・・。勿論、料理をするのに庖丁は欠かせません。どんな素晴らしい食材や腕のいい料理人がいても、包丁がなければ話にも何もなりません。その包丁というと堺の存在なしには語れないのです。「もののはじまりみな堺」といわれたほどで、鉄砲や織物などの製造もいち早くはじめられ、刃物も盛んに作られました。堺の刃物の発展は、豊臣時代から徳川時代の初期にかけてといわれています。そして徳川幕府の保護を受けて全国に堺庖丁の名を広めていったのでした。元禄年間には、既に出刃包丁、薄刃庖丁などの調理庖丁が製造されていました。このように堺は上方料理の発展に大きく貢献してきたのであります。 何かというと、東京人は庖丁の冴えを東京の占有物のように口にすることがありますが、これとて四百年の庖丁の冴えは、ついに一千年の庖丁の冴えに遠く及ばないように思うのですが・・・。勿論、料理をするのに庖丁は欠かせません。どんな素晴らしい食材や腕のいい料理人がいても、包丁がなければ話にも何もなりません。その包丁というと堺の存在なしには語れないのです。「もののはじまりみな堺」といわれたほどで、鉄砲や織物などの製造もいち早くはじめられ、刃物も盛んに作られました。堺の刃物の発展は、豊臣時代から徳川時代の初期にかけてといわれています。そして徳川幕府の保護を受けて全国に堺庖丁の名を広めていったのでした。元禄年間には、既に出刃包丁、薄刃庖丁などの調理庖丁が製造されていました。このように堺は上方料理の発展に大きく貢献してきたのであります。

でも、これらのことは半世紀ほど前までのことであって、今や大阪の味も、すでに東京に浸潤しつくしています。それは、新幹線や航空機等の交通・流通手段の発達で東西を一つにしてしまった感があるからです。同時に便利になったことで夫々の地方の特色も薄らいでしまったような気がいたします。それでもなお、底に争えない大阪の舌(味でなく)が隠れているように思えてならないのですが・・・。  大阪の味は「安かろう、うまかろう」です。その庶民の味を代表するのが前回書いた関東煮(かんと(う)だき)ですが、それ以上に庶民に親しまれているものはタコ焼きとお好み焼きであることに異論はないでしょう。それらは主食にもなりえるわけです。この2つは大阪で発生して東上し、今では東京でもすっかりお馴染みになってきました。 大阪の味は「安かろう、うまかろう」です。その庶民の味を代表するのが前回書いた関東煮(かんと(う)だき)ですが、それ以上に庶民に親しまれているものはタコ焼きとお好み焼きであることに異論はないでしょう。それらは主食にもなりえるわけです。この2つは大阪で発生して東上し、今では東京でもすっかりお馴染みになってきました。

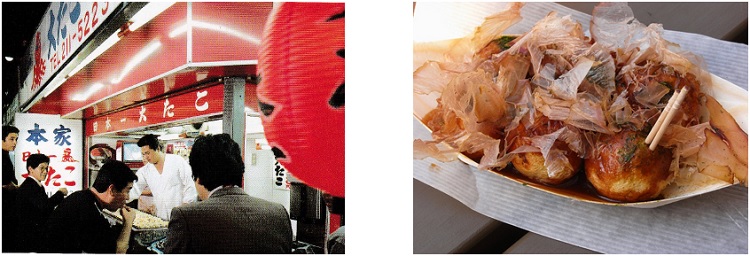

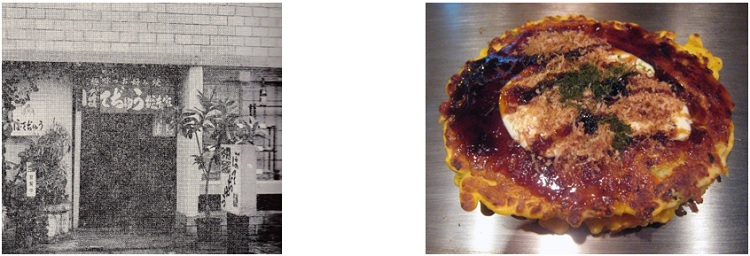

先ずは、タコ焼きからはじめてみましょう。難波から華やかな心斎橋筋をキタに向かってぶらぶら歩いていくと道頓堀橋に出ます。そこをすぐ右に折れ、ピエロ人形がチン、トン、チン、トンとやっているのを見たり、巨大なマツバガニの模型がゆっくりと足を動かしているのを見たりして、劇場や映画館の賑やかなざわめきの中をぶらぶら歩いていくと、道頓堀角座の前に<大たこ>といういつも活気づいた屋台が現れます(今は当時の場所の向い側のビルに引っ越して、ミシュランにも掲載されているとか)。芝居見物のお客さんがおやつ代わりに二舟、三舟と買い込んでいきます。ここのタコ焼きはタコも大きくてうまい!大阪のタコ焼きというのは、もともと屋台をひっぱって売り歩いたもので、いわば、子供たちの駄菓子であったといいます。そのタコ焼きというと、穴ぼこのついた鉄板に無造作に薄いメリケン粉を流し込み、こんな薄いメリケン粉がよく固まるものだと不思議に思っているうちに、タコをはじめ紅ショウガ、コンニャク、揚げ玉(天カスのこと)が次々と入れられ、醤油をたらします。タコはマダコの小味でしまったのがよく、ミズダコではダメで、タコを入れさえすればいいというものではないのが、正統の大阪のタコ焼きなのです。そして醤油の焦げた匂いが鼻をくすぐると、千枚通しでくるっとひっくり返えし、タコ焼きがいつの間にかそれなりに形が整って丸く仕上がります。今では家庭用のタコ焼き器も発売されているほどで誰でも知っている作業ですが、初めて大阪で食べた時は見ているだけで面白かった。大阪の子供たちはそんな作業を見ながら「みんなちゃんとタコがはいっているやろうか」と気づかったものらしい。もちろん熱々のホカホカを冬の夜風の街角で食べるのが最高です。  昔の大阪にはタコ焼きの鉄板と穴を更に小さくして掌(てのひら)ぐらいの鉄板にして、小穴をポツポツとあけたのにメリケン粉を流すチョボ焼きというものがあったそうです。これにはコンニャク、タコ、紅ショウガを刻んだのにサクラエビなどを散らし、炭火にのせ、焼け具合を見てチビリ、チビリと醤油をつぐ。すると醤油が炭火にこぼれてジュッと音を立て、香ばしい匂いがあがってくるのだと。これを聞いた時に、子供の頃に屋台でアセチレンの刺すような匂いをかいだ時のことを思い出したものです。遠いけれど鮮やかで懐かしい記憶が蘇ってくる気がしました。 次はお好み焼きです。心斎橋を渡り終わって、すぐに右に入ると歌でも有名な宗衛門町です。そこに<ぼてじゅう総本家>がありました(今は閉店)。昔は洋食焼きといって、これもタコ焼き同様に子供の食べ物で、新聞紙にソースのついた熱いやつをくるんでもらい頬張ったものらしい。戦後になって、洋食焼きはお好み焼きとして登場し、大人の食べ物になったといいます。これはいかにも大阪人好みの味です。<ぼてじゅう>という風変わりな店の名前は、お好み焼きをボテッと落としてジューと焼くところからきたものらしいが、これがお客さんの命名というからなおのこと大阪らしい。お好み焼きは供された材料をお客さんが自分たちで好きなように焼くものですが、ここではいっさい客に焼かせず、熟練した職人が焼いてくれるのです。ここの豚焼きがうまい!鉄板にメリケン粉を敷き、その半分ほどに卵を割ってまぜ、その上に豚肉を置きます。更にその上にメリケン粉をかぶせて焼き、ひっくり返して押し、ケチャップ、ソース、マヨネーズ、からしソースをつけて出来上がりという仕組み。見ているだけで面白いのはタコ焼きと同じで、いかにも大阪人の考えそうなアイデアです。因みに、マヨネーズをお好み焼きに使ったのはこの店の創意工夫であったとか。  さて、賑やかな道頓堀から少し露地を入ったところに、浪速情緒のある石畳の「法善寺横丁」があります。ここは水かけ不動で有名な法善寺を中心に、大阪の食にうるさい人の舌を満足させる老舗が集まっています。そのひとつが織田作之助(1913-1947)の『夫婦善哉(めおとぜんざい)』に登場して有名になった汁粉屋の<夫婦善哉>です。今でも夫婦(めおと)の意味で一人に二杯ずつ出して、後に塩昆布がつく仕組みになっています。かつて表看板にお多福の人形があったようです。 小説『夫婦善哉』の主人公の一人である蝶子は、ついに相方の主人公柳吉に愛想をつかして自殺を図るのですが、再び自分の前に戻ってきた柳吉を見ると、もう全てを許す気になってしまいます。そして、「どや、なんぞ、う、う、うまいもん食いに行こか」と誘われて、この一人二杯ずつの名物ぜんざいを食べるところでこの物語は終わります。「こ、こ、ここの善哉は何で、二、二、二杯ずつ持って来よるか知ってるか、知らんやろ。ここ昔何とか太夫ちゅう浄瑠璃のお師匠はんがひらいた店でな、一杯山盛りにするより、ちょっとずつ二杯にするほうがぎょうさんはいっているように見えるやろ、そこをうまいこと考えよったのや」、蝶子は「一人より女夫(めおと)のほうがええいうことでっしゃろ」ぽんと襟を突き上げると肩が大きく揺れた。・・・・・  この機会に『夫婦善哉』を久し振りに読み返してみますと、織田作之助にとってほんまにうまいもんは、決して一流の店にはなかったことが分かります。大阪はキタではなく、ミナミに限る、それも一流の店は銭を捨てるだけ、と『夫婦善哉』の柳吉に言わせています。彼が芸者の蝶子を連れて行くのは、下は夜店の二銭のドテ焼き(豚の皮身を味噌で煮詰めたもの)から、戎橋筋<しる市>のどじょう汁と皮鯨(ころ)汁、日本橋<たこ梅>(vol.163)のタコ、千日前「寿司捨」の鉄火巻と鯛の皮の酢味噌、その向い「だるまや」のかやく飯と粕汁など、銭のかからぬものばかりでした。食べ歩くうち、二人はだんだんに情緒が出てきます。  道頓堀相合橋東詰<出雲屋>のまむし(鰻)は、「酒しょ(酒塩)が良う利いとおる」だしの味が御飯にたっぷりしみこんでいる。これをフーフー口とがらせて食べ、仲良く腹がふくれてから、「花月」へ春団治の落語を聴きに行くと、ゲラゲラ笑い合って、握り合ってる手が汗をかいた・・・。男と女が同じものを食べ、同じさわりで笑い合うのこそ、ある意味で官能の極致であるかもしれません。仲はどんどん深くなっていくのでありました。 道頓堀相合橋東詰<出雲屋>のまむし(鰻)は、「酒しょ(酒塩)が良う利いとおる」だしの味が御飯にたっぷりしみこんでいる。これをフーフー口とがらせて食べ、仲良く腹がふくれてから、「花月」へ春団治の落語を聴きに行くと、ゲラゲラ笑い合って、握り合ってる手が汗をかいた・・・。男と女が同じものを食べ、同じさわりで笑い合うのこそ、ある意味で官能の極致であるかもしれません。仲はどんどん深くなっていくのでありました。

ところで、織田作之助は大阪の女性が生み出した偉大な食文化として、塩昆布をあげています。塩昆布こそが大阪文化をもっとも的確に表現しているものと考えたのでしょう。それは長期保存に耐える、少量ですむ、工夫ひとつで味の変化をえる、そして滋養分があり、何よりも安いと数えれば、いくつもの利点があげられます。ただ、蝶子の留守、柳吉がつくる山椒昆布は思い切り上等の昆布と山椒の実を、醤油をふんだんに使って、松炭のとろ火で二昼夜煮詰めるものでした。 貯金を遊蕩に使い果たした柳吉を置いて、蝶子一人、楽天地横の<自由軒>で玉子入りカレーを食べても、柳吉の言葉がつい思い出されて、甘い気持ちが込み上げてきます。「自由軒のラ、ラ、ライスカレーは御飯があんじょうま、ま、ま、まむしてあるよって、うまい」。 そうこうしているうちに二人は、柳吉が腕を振るう関東煮、果物屋、カフェと商売をはじめます。それにしても蝶子の男への惚れ込みようは哀切なほど胸に迫ってきます。その可愛さ、懸命さ、陽気なバイタリティーは、可愛げのある柳吉がいるから、無限に湧いてくるのでしょう。だから物語の最後で、「一人より女夫(めおと)のほうがええということでしゃろ」との蝶子の言葉は、哀歓は甘く苦く、辛(から)く様々な食味や匂いや湯気に包まれて移ろうように感じてしまいます。  織田作之助は34歳の若さで世を去りました。結婚の翌年の昭和15年(1940年)、27歳でこの作品を書いたのです。驚くべき成熟であり、それは大阪という都市の爛熟期でもありました。織田作之助が愛したのは、味が勝負の心意気で、材料の吟味や工夫に金と手間をとられ通し、そんな庶民の味方のうまいもん屋であったのかもしれません。織田作之助は、男女の切ない愛情を通して「大阪の市井という魂の故郷を再発見しよう」としたのです。彼の魂と蝶子・柳吉らの魂が相寄るその市井で、人々はしなやかに人生を肯定し、人生がもたらす味すべてを味わい尽くそうとしたのでした。日々の飽くなき食への探求が生命の源と思ったのでしょう。そして食を共に分かち合う男女の至福は、単なる美食ではなく、やむにやまれず自分たちがこれぞと思うものを追求して突っ走る人生のグルメ、醍醐味へと通じているのであります。 織田作之助は34歳の若さで世を去りました。結婚の翌年の昭和15年(1940年)、27歳でこの作品を書いたのです。驚くべき成熟であり、それは大阪という都市の爛熟期でもありました。織田作之助が愛したのは、味が勝負の心意気で、材料の吟味や工夫に金と手間をとられ通し、そんな庶民の味方のうまいもん屋であったのかもしれません。織田作之助は、男女の切ない愛情を通して「大阪の市井という魂の故郷を再発見しよう」としたのです。彼の魂と蝶子・柳吉らの魂が相寄るその市井で、人々はしなやかに人生を肯定し、人生がもたらす味すべてを味わい尽くそうとしたのでした。日々の飽くなき食への探求が生命の源と思ったのでしょう。そして食を共に分かち合う男女の至福は、単なる美食ではなく、やむにやまれず自分たちがこれぞと思うものを追求して突っ走る人生のグルメ、醍醐味へと通じているのであります。

付記 先般、ボルドーの<シャトー・オー・ブリオン>(1855年格付け第1級、vol.60をご参照ください)のデルマス総支配人から、再びシャトーへのお招きの手紙と共に、<シャトー・オー・ブリオン>のワイン醸造に関する人間と葡萄樹の長きに亘る営みの歴史について語っている、美しい大判の冊子が送られてきました。どうやら年初の手紙に同封するのを忘れたのに気付いたらしい。フランス人にもこういう律義な一面があるのかと嬉しい気持ちになりました。このような人情に触れるのもワインを愛する喜びのひとつであります。  |