|

フランスからの手紙とバスク地方の旅(つづき)

<サン・ジャン・ド・リュズ(Saint-Jean-de-Luz)> |

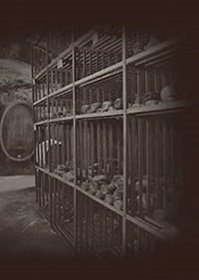

バスク地方の旅をつづける前に、新年に届いたフランスからの便りの中からいくつかをご紹介したいと思います。そのひとつはボルドー・ワインの聖地ポイヤック村にお住いの― 16年前に妻とメドックを訪れた際に雨が降りしきる中をご親切に車で駅からホテルまで送ってくださった ―美しいご婦人(vol.29)から新年の挨拶のお手紙と共にワインが2本航空便で送られてきました。1本は彼女が以前にも送ってくださった、1855年格付け第2級のサン・ジュリアン村の銘酒<シャトー・レオヴィル・ポワフレ2008年>、そしてもう1本はラベルが殆ど判読不能な古色蒼然としたワインでした。いかり型ずん胴の瓶の形から、それは確かにボルドー・ワインであることが分かります。お手紙によると彼女のカーヴ(地下ワイン貯蔵庫)の中で、ヴィンテージのはっきり判読できない古酒を見つけたので、このワインはムッシュー・カネコに味わって確かめて貰うのが一番いいと思い送ったとあります。その届いたワインのボトルをしげしげ眺めて見るに、なるほど相当年代を経た古酒であることはラベルの汚れ具合からも一目瞭然です。そのラベルから微かに「・・06」とヴィンテージ表示が読み取れるものの、瓶の古さ、瓶底のキックの深さから「2006年」でないことは明白です。では「1906年」か?となるとこれは108歳になるワインということになります。そして、辛うじて読める文字からマルゴー村(Margaux)のワインのようにも思えるのです。これはひょっとすると大変なワインかも知れない。開栓すればコルクの表示からシャトー名等が判読できるかもしれないが、ポイヤック村からの長旅のため暫くは静かに休ませておかなければなりません。

いずれにしても瓶に詰められてラベルを貼られるまでは、このワインは生まれ故郷のシャトーにあって、これ以上望めない完璧な保護のもとにあったのではと思います。そしていつの日か彼女のお父様かお祖父様が手に入れられ、ポイヤック村の冷暗で静謐な地下貯蔵庫に移されたのでありましょう。このワイン、特に貴族的なワインは、感じ易くて、若いうちに美質を円熟させるようにと生まれつき、大切に育てられ、100年余の長い歳月を田舎の厚くて、深くて、冷暗な石室の隅でじっと横たわっていたに違いない。通常の上質なワインであれば、ボルドーの港から外国を旅して、ゆさぶられ、かきたてられ、暑熱で蒸され、積み上げられ、照らされ、晒され、放置されるうちに老いて衰退してしまうかもしれないのに、このワインは深窓の令嬢のごとく、ワインの聖地ポイヤック村の地下貯蔵庫の中で静かに横たわって、第一次、第二次世界大戦をはじめ世界のいろいろな出来事をじっと見つめてきたのでありましょう。そして、100年を越す遥か昔に樽から瓶に移された時以来、初めてポイヤックの村から長い旅路を経てわが家に辿り着いたのでしょう。歴史がなみなみと満たされているこのワインを眺めているだけで、ロマンを感じてしまいます。 いずれにしても瓶に詰められてラベルを貼られるまでは、このワインは生まれ故郷のシャトーにあって、これ以上望めない完璧な保護のもとにあったのではと思います。そしていつの日か彼女のお父様かお祖父様が手に入れられ、ポイヤック村の冷暗で静謐な地下貯蔵庫に移されたのでありましょう。このワイン、特に貴族的なワインは、感じ易くて、若いうちに美質を円熟させるようにと生まれつき、大切に育てられ、100年余の長い歳月を田舎の厚くて、深くて、冷暗な石室の隅でじっと横たわっていたに違いない。通常の上質なワインであれば、ボルドーの港から外国を旅して、ゆさぶられ、かきたてられ、暑熱で蒸され、積み上げられ、照らされ、晒され、放置されるうちに老いて衰退してしまうかもしれないのに、このワインは深窓の令嬢のごとく、ワインの聖地ポイヤック村の地下貯蔵庫の中で静かに横たわって、第一次、第二次世界大戦をはじめ世界のいろいろな出来事をじっと見つめてきたのでありましょう。そして、100年を越す遥か昔に樽から瓶に移された時以来、初めてポイヤックの村から長い旅路を経てわが家に辿り着いたのでしょう。歴史がなみなみと満たされているこのワインを眺めているだけで、ロマンを感じてしまいます。

因みに、英国の著名なワイン作家のマイケル・ブロードベント著『偉大なヴィンテージワイン』によると、1906年のボルドーは良い年であり、強いしっかりしたワインにできあがっているとあります。そして、もしよい条件で保管されていれば、まだ美味しく味わえると記述されていました。上質なワインとして、文句なく称賛している逸品です。尤も、この本が書かれたのは1991年であり、23年経った今、果たしてどのような評価を下されるのかは不明です。一方、シャトー・マルゴーの公式HPによると「1906年は、非常に力強く、類まれなる凝縮したワインで、当時偉大なヴィンテージと考えられた。私たちには、このワインを試飲するチャンスはもう稀であるが、いまだ偉大な品質を保っているに違いない」と記されています。 因みに、英国の著名なワイン作家のマイケル・ブロードベント著『偉大なヴィンテージワイン』によると、1906年のボルドーは良い年であり、強いしっかりしたワインにできあがっているとあります。そして、もしよい条件で保管されていれば、まだ美味しく味わえると記述されていました。上質なワインとして、文句なく称賛している逸品です。尤も、この本が書かれたのは1991年であり、23年経った今、果たしてどのような評価を下されるのかは不明です。一方、シャトー・マルゴーの公式HPによると「1906年は、非常に力強く、類まれなる凝縮したワインで、当時偉大なヴィンテージと考えられた。私たちには、このワインを試飲するチャンスはもう稀であるが、いまだ偉大な品質を保っているに違いない」と記されています。

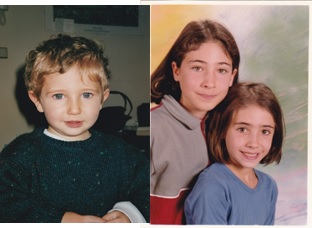

このワインはいつの時か、リコルク(コルクの打ち直し)して、少しワインを注ぎ足してくれたのか、充填レベル(目減り量)もミッド・ショルダーに止まっているので、100年以上を経たワインであってもほぼ問題ないと思われます。ますます期待は膨らむばかりです。でも、古酒であればあるほど、こればかりはどんな血筋やヴィンテージが良くても、残念ながら瓶を開けてみるまでは分からないのです。 このように新年早々にミステリーめいたワインが遠路遥々ポイヤック村からわが家に届いたのであります。古代ローマ時代の銘酒<ファレルヌス酒,100歳>(vol.96、97)を彷彿させるようで、不思議な思いに駆られています。 昨年春のメドックの旅の途中で彼女をお訪ねしたかったのですが、時間の都合で会えなかったことをクリスマス・カードで詫びたばかりでした。私にとっては一度しかお会いしていませんが、16年に亘って毎年手紙のやり取りをしてきた知性溢れる美しいご婦人がワインの聖地ポイヤック村にいらっしゃると想うだけで独りロマンに浸っています。  それと、もう一通は前回書きましたボルドーのホテル探しの仲介役を果たしていただいた、かつて駐日フランス大使館勤務の外交官(パリ在住)からのお手紙に、ボルドーとビアリッツの旅を記した《ボルドー便り》をインターネットで見ました。でも、残念ながら日本語は忘れかけており写真を中心に夫婦で楽しみましたと書いてありました。そして一番上のお嬢さんは大学を卒業されて、現在バスク地方で運動療法の指導者として働いているとのこと。もう少し早く分かればバスクで10数年ぶりに再会できたのにと思うと何とも残念でした。もう一人のお嬢さんは名門リール政治学院に通っているとのことですが、現在は提携校のアルゼンチンの大学に留学中で、パリの家にいるのは横須賀・米海軍病院生まれの息子さんだけとのこと。当時、青色の外交官ナンバーの車で、ご一家揃ってわが家を訪ねてくださったことを懐かしく思い出します。やはりもう10年ひと昔であります。 それと、もう一通は前回書きましたボルドーのホテル探しの仲介役を果たしていただいた、かつて駐日フランス大使館勤務の外交官(パリ在住)からのお手紙に、ボルドーとビアリッツの旅を記した《ボルドー便り》をインターネットで見ました。でも、残念ながら日本語は忘れかけており写真を中心に夫婦で楽しみましたと書いてありました。そして一番上のお嬢さんは大学を卒業されて、現在バスク地方で運動療法の指導者として働いているとのこと。もう少し早く分かればバスクで10数年ぶりに再会できたのにと思うと何とも残念でした。もう一人のお嬢さんは名門リール政治学院に通っているとのことですが、現在は提携校のアルゼンチンの大学に留学中で、パリの家にいるのは横須賀・米海軍病院生まれの息子さんだけとのこと。当時、青色の外交官ナンバーの車で、ご一家揃ってわが家を訪ねてくださったことを懐かしく思い出します。やはりもう10年ひと昔であります。

そして、更にもう一通は当時駐日フランス大使館で、彼のアシスタントをしていたパリ在住の女性も《ボルドー便り》を読んでくださったようで、彼女は一所懸命に日本語で手紙を書いて送ってくださいました。昨年の夏に銀行を辞めて、彼女がデザインしたバスク地方の名産エスパドリーユ(靴)の販売事業を始めますと誇らしげでした。あのチャーミングな彼女はまだ未婚のようで、“愛は一番難しい!”とも書いてありました。トルコに行ったり、アフリカでサファリ見物をしたりと世界中を一人旅して楽しんでいます、と。 駄文《ボルドー便り》がフランスでも自由に読まれていることを知り、当然のことながらも、改めてインターネットの凄さに驚きました。バスクに絡んだ2つのお話しに、まだ彼らと何処かで結びついている気がして無性にうれしくなりました。でも、フランスに来たのに何故声を掛けてくれなかったのかと怒られてしまいました。パリかボルドーで会えたのにと。楽しみは次回に取っておくことにしましょう。彼らとの友情はこれからも大切にしていきたいと思っております。  最後にご紹介しますのは、かの有名な「1855年の格付け」でグラーヴ地区のワインながら、その極めて優秀な品質によって特別扱いで、メドック地区の第1級格付けに選定されたボルドー5大ワインのひとつ、<シャトー・オー・ブリオン>(vol.60)の総支配人から届いたうれしいお手紙です。昨年、私たちがボルドーまで行きながら、<シャトー・オー・ブリオン>を素通りしてしまったことを残念がられ、会いたかったと。次回は必ず立ち寄って欲しいとの誠にありがたい心温まる内容でした。フランス人との一期一会の交流は自然体で、いつも何かほのぼのとした友情を感じてしまいます。 最後にご紹介しますのは、かの有名な「1855年の格付け」でグラーヴ地区のワインながら、その極めて優秀な品質によって特別扱いで、メドック地区の第1級格付けに選定されたボルドー5大ワインのひとつ、<シャトー・オー・ブリオン>(vol.60)の総支配人から届いたうれしいお手紙です。昨年、私たちがボルドーまで行きながら、<シャトー・オー・ブリオン>を素通りしてしまったことを残念がられ、会いたかったと。次回は必ず立ち寄って欲しいとの誠にありがたい心温まる内容でした。フランス人との一期一会の交流は自然体で、いつも何かほのぼのとした友情を感じてしまいます。

今まで通り過ぎてきた時間は儚くて、時間だけが刻々と前に進んでいってしまいますが、このような楽しい幸せな記憶は終世忘れないでしょう。人は生きている限り、増しつづける自分の年齢から自由になることはできません。でも、それだからこそひとつひとつの思い出を大切にして、晩年を過ごしていきたいものです。“思い出の 多さだけ 豊かな人生”と思いつつ。 またまた随分と寄り道をしてしまいました。次の目的地サン・ジャン・ド・リュズに急ぐことにします。サン・ジャン・ド・リュズは港の活気と静かな海辺の長閑さを併せ持つ、不思議な町です。  かつてはビアリッツの南にある漁村にすぎませんでしたが、現在はビアリッツと並ぶリゾート地として有名で、美食の町としても知られています。サン・ジャン・ド・リュズは長ったらしい名前にしては、町は小さいのです。小さいから、せめて名前だけでも長くしてあるのかと思わず微笑んでしまいます。そこここに、可愛らしい、ため息の漏れるような景色に出合います。海岸沿いに建ち並ぶ家々も何処か妙に愛らしく感じます。何か絵本の中へ踏み入るようでもあります。1時間ほど歩けば一回りできてしまいます。留学時代にも訪れたサン・ジャン・バティスト教会に行ってみましたが、どういうわけか閉門しており残念でした。この教会はヨーロッパでもめずらしい、拝廊と側廊の一部が木造建築になっています。ここは、17世紀にルイ14世とスペイン王女マリー・テレーズの結婚式が行われたところでもあります。その後、常設市場を覗いたり、バスク織のお店を訪ねたり、カフェで一休みしたりと、暫しこの可愛らしい町の散策を楽しみました。 かつてはビアリッツの南にある漁村にすぎませんでしたが、現在はビアリッツと並ぶリゾート地として有名で、美食の町としても知られています。サン・ジャン・ド・リュズは長ったらしい名前にしては、町は小さいのです。小さいから、せめて名前だけでも長くしてあるのかと思わず微笑んでしまいます。そこここに、可愛らしい、ため息の漏れるような景色に出合います。海岸沿いに建ち並ぶ家々も何処か妙に愛らしく感じます。何か絵本の中へ踏み入るようでもあります。1時間ほど歩けば一回りできてしまいます。留学時代にも訪れたサン・ジャン・バティスト教会に行ってみましたが、どういうわけか閉門しており残念でした。この教会はヨーロッパでもめずらしい、拝廊と側廊の一部が木造建築になっています。ここは、17世紀にルイ14世とスペイン王女マリー・テレーズの結婚式が行われたところでもあります。その後、常設市場を覗いたり、バスク織のお店を訪ねたり、カフェで一休みしたりと、暫しこの可愛らしい町の散策を楽しみました。

これまでビアリッツとサン・ジャン・ド・リュズの海バスクをご紹介してきましたが、ここはバスクであっても、やはりフランスであって、バスク特有の民家はまれで、ほぼフランス文化圏に属するといっていいでしょう。バスク独特の文化は、やはりピレネー山脈に入ってゆかねば接することはできません。バスク地方を語るにはどうしても山バスクにも言及しないと片手落ちになってしまうような気がしてきました。そこで留学時代の春に友人の案内で初めて訪れた山バスクを思い出しながら少しご紹介していきたいと思います。あの時は、サン・ジャン・ド・リュズの駅から山バスクの方に車で上って行ったかと思いますが、少し記憶があやしいです。カンドウ神父が、「バスクは特別に恵まれた国」、「そこには静けさと単純さが、特殊な魅力を生活に添えている」と、愛しつづけた田園がまさに山バスクなのです。  やわらかな丘の緑の風景の中に、サーモン色の瓦で葺かれた浅い勾配の屋根、白い漆喰の壁、窓の外観が紅殻色や濃い緑色に塗られている、まるでバスク織のように単純な四角の外観の家々が点在しています。この赤や緑の外扉ばかりはバスク特有で、こういう配色はフランスの他の地方では見られないように思います。色彩としてのコントラストがちょっと強すぎますが、何故か周りの自然に溶け込んでいます。 やわらかな丘の緑の風景の中に、サーモン色の瓦で葺かれた浅い勾配の屋根、白い漆喰の壁、窓の外観が紅殻色や濃い緑色に塗られている、まるでバスク織のように単純な四角の外観の家々が点在しています。この赤や緑の外扉ばかりはバスク特有で、こういう配色はフランスの他の地方では見られないように思います。色彩としてのコントラストがちょっと強すぎますが、何故か周りの自然に溶け込んでいます。

緑の田園がゆるやかにうねるバスクの山を越えながら山間の小さな村に辿り着きました。そこはエスペレット村と呼ばれるところでした。山の美しい風景をもつ山バスクの典型的な村です。ビアリッツやサン・ジャン・ド・リュズのような海バスクとは対照的に、村には牧歌的な空気が満ちていました。村を歩いてまず目に飛び込んでくるのは、家の壁という壁に吊り下げられた無数の唐辛子です。中にはこれでもか、とばかりに鈴なりにしてある家もあります。まるで日本の干し柿のようです。正確には唐辛子ではなく、「ピマン(piment)」と呼ばれる、どちらかというとピーマンに近い野菜です。  赤いものと緑のもの、辛いものと、そうでないものと、いくつかの種類がありますが、赤くて辛いものを干し、香辛料にするのが一般的のようです。ピマンの原種は大航海時代にフランスへもたらされ、栽培に適したエスペレット村でその品質が高められました。フランスでつくられる唯一の香辛料の定番は乾燥させた赤ピマンを砕いた“ピマン・デスペレット”と呼ばれ、今や世界の一流料理人が注目するスパイスになっています。辛いだけでなく不思議なコクが滲む味は、ここバスクの山でつくられているのです。 赤いものと緑のもの、辛いものと、そうでないものと、いくつかの種類がありますが、赤くて辛いものを干し、香辛料にするのが一般的のようです。ピマンの原種は大航海時代にフランスへもたらされ、栽培に適したエスペレット村でその品質が高められました。フランスでつくられる唯一の香辛料の定番は乾燥させた赤ピマンを砕いた“ピマン・デスペレット”と呼ばれ、今や世界の一流料理人が注目するスパイスになっています。辛いだけでなく不思議なコクが滲む味は、ここバスクの山でつくられているのです。

そして、当時カンドウ神父の故郷とは知らずに訪れたサン・ジャン・ピエ・ド・ポールに着きました。ここはピレネー山脈のふところといってもいいような、スペイン国境に近い小さな村です。町から十数キロ山中に入れば、もうそこはスペインです。聖ヤコブの聖なる遺骸を守っている大聖堂、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路であるフランス側の最後の宿場町なのです。あとはピレネー山脈を越えるだけです。  サンティアゴ大聖堂はキリスト教の巡礼地としては、エルサレムとローマに次ぐ聖地とされています。イエス・キリストの十二使徒の一人としてユダヤの地で亡くなった聖ヤコブの遺体が、遥かスペインの地にあるのはちょっと不思議な感もしますが、信仰上の真実は別次元なのでしょう。その伝説によると、聖ヤコブの遺骸を弟子二人が石の舟に乗せて海を果てしなく彷徨った末に、スペインのコンポステーラ(「星の野原」)に辿り着き、埋葬されたのが紀元1世紀半ばのことでした。これが聖地の起源であるとされています。そしてこの墓が9世紀ごろに星に導かれた羊飼いが、この地で聖ヤコブの墓を発見したといわれています。その伝説が定着し、12世紀ごろから爆発的な信仰の対象となり今日に至っています。私も徒歩でとはいわないまでも、いつの日か一度はこの聖地を訪れてみたいと思っております。因みに、聖ヤコブ((羅)SANCTUS JACOBUS)のことをスペイン語では、サンティアゴ(Santiago)といい、フランス語ではサン・ジャック(Saint—Jacques)といいます。帆立貝をコキーユ・サン・ジャック(聖ヤコブの貝)と呼び、帆立貝は聖ヤコブのシンボルとされています。 サンティアゴ大聖堂はキリスト教の巡礼地としては、エルサレムとローマに次ぐ聖地とされています。イエス・キリストの十二使徒の一人としてユダヤの地で亡くなった聖ヤコブの遺体が、遥かスペインの地にあるのはちょっと不思議な感もしますが、信仰上の真実は別次元なのでしょう。その伝説によると、聖ヤコブの遺骸を弟子二人が石の舟に乗せて海を果てしなく彷徨った末に、スペインのコンポステーラ(「星の野原」)に辿り着き、埋葬されたのが紀元1世紀半ばのことでした。これが聖地の起源であるとされています。そしてこの墓が9世紀ごろに星に導かれた羊飼いが、この地で聖ヤコブの墓を発見したといわれています。その伝説が定着し、12世紀ごろから爆発的な信仰の対象となり今日に至っています。私も徒歩でとはいわないまでも、いつの日か一度はこの聖地を訪れてみたいと思っております。因みに、聖ヤコブ((羅)SANCTUS JACOBUS)のことをスペイン語では、サンティアゴ(Santiago)といい、フランス語ではサン・ジャック(Saint—Jacques)といいます。帆立貝をコキーユ・サン・ジャック(聖ヤコブの貝)と呼び、帆立貝は聖ヤコブのシンボルとされています。

次回は、いよいよスペインに入り、サン・セバスチャンからブルゴス、そしてマドリードまでの行程をご案内したいと思います。 唐突ですが、最後に余談を挿むことをお許しください。実は、原田先生と私の母校、都立小山台高校が、今年春に開催される第86回選抜高校野球大会に都立高校として初めて選出されるという快挙を成し遂げたのです。誠に喜ばしく嬉しい限りです。これも小山台高校野球部員の一人一人が地道な努力を積み重ねてきた結果でありましょう。ほんとうにおめでとうございます!!甲子園での活躍を大いに期待しております。思う存分頑張ってきてください。 |

|

|