|

バッカス神(3)

|

今回は「バー物語」から一転して、三たび「バッカス神」と題し、一枚の名画が誘(いざな)うギリシア神話の世界へご案内したいと思います。 今までにベラスケス(vol.116)、カラヴァッジョ(vol.143)そしてレオナル・ド・ダヴィンチ(vol.144)の偉大な画家の描く《バッカス(ディオニュソス)》の絵画を見てきましたが、かつて現役時代、英国出張の折にロンドンのナショナル・ギャラリーで見たティツィアーノの《バッコスとアリアドネー》(1523年)の作品を語らずしては片手落ちであるとの思いに至りました。そして、更にここで興味を惹くことは、ティツィアーノが神話画を描く時に手本にしたのがローマの詩人、オウィディウス(紀元前43年-紀元後17年頃)の『変身物語((羅)Metamorphōseōn(英)Metamorphoses)』であったという事実です。この『変身物語』という作品はオウィディウスがギリシア神話を採集し、作者の語り口で書き直したものですが、  その後のヨーロッパ世界にとって、ギリシア神話の決定版のような役割を担ったことはよく知られていることであります。というのは子供の頃に読んだギリシア神話の元を辿れば、大抵はこの『変身物語』に辿り着くといわれているからです ― ギリシア神話といえば、おおむねオウィディウスによって潤色されたお話しだといっても過言ではないでしょう。ヨーロッパにおける後世の美術のみならず文学や音楽(オペラ)に与えた影響は計り知れないものがありました。これほど多種多様な神話的な主題を扱ったローマの著作家は他にいないし、オウィディウスほど間断なく読まれ、翻訳され、注釈をつけられ、挿絵が描かれた者はいないといわれてきました。「詩人の聖書」、「画家の聖書」と副題がつけられていることに納得がいきます。 その後のヨーロッパ世界にとって、ギリシア神話の決定版のような役割を担ったことはよく知られていることであります。というのは子供の頃に読んだギリシア神話の元を辿れば、大抵はこの『変身物語』に辿り着くといわれているからです ― ギリシア神話といえば、おおむねオウィディウスによって潤色されたお話しだといっても過言ではないでしょう。ヨーロッパにおける後世の美術のみならず文学や音楽(オペラ)に与えた影響は計り知れないものがありました。これほど多種多様な神話的な主題を扱ったローマの著作家は他にいないし、オウィディウスほど間断なく読まれ、翻訳され、注釈をつけられ、挿絵が描かれた者はいないといわれてきました。「詩人の聖書」、「画家の聖書」と副題がつけられていることに納得がいきます。

私が何故、ティツィアーノの作品に深く係わったといわれるオウィディウスの『変身物語』に関心をもったかといいますと、実は、古典ギリシア語を学ぶ前に、4年ほどラテン語を学んだことがあったからです。ソルボンヌ大学出身の元大学教授で、当時82歳になられたご夫人から手ほどきを受けました。毎回ドレスを変えて登壇される、とてもお洒落な先生でした。素敵な大きなブローチを付けられて。そして、いろいろな本が一杯入った重いキャリーバッグを携えて教室にやって来られます。あのように美しく歳を重ねられたらいいなと思ったものです。そして4年のうち2年ほどは、先生から西洋文学史上でも名だたる雄作と誉れ高いオウィディウスの『変身物語』をラテン語の原典で学びました。全15巻、約1万2千行からなる大作は“変身”というモチーフで貫かれたお話で、ギリシア神話という総称で伝えられている多くの物語の集大成となっています。ただ、叙事詩のリズム(「長短々」の音節組み合わせ)で書かれているこのラテン詩には最後まで苦しめられました。それでも先生の懇切なるご指導のお陰で、ロマン溢れる『変身物語』を難しいながらも憧れをもって楽しく読みすすめることができたのは幸せでした。只管感謝のみです。 ところで、ボルドー大学で2014年8月に開催された「国際古典学会(ギリシア・ローマ研究)」の冒頭演説で、「あなた方の大学は古典学を応援してくれていますか、あなた方の政府は古典学を支持していますか、あなた方の国民はどうですか」と切り出されたそうです。これは古典学の将来に対する危機感が今や世界中で共有されている表れでしょう。直ぐに答の出ない問でしょうが、古典ギリシア語・ラテン語を学ぶ一人として、将来的に古典学がより良い方向にすすんでいって欲しいと願っております。 この危惧は正にわが国にも当てはまることと思います。旧制高校ではラテン語を必須としていましたが、今はそうでないこと。そして、古事記、日本書紀、万葉集等の世界に誇れる日本の古典は、本来であれば日本人の誰もが教養として知っておかなければならないものでありましょう。  私たちの世代は漢文を高校の授業で習いましたが、現在の学生は漢文が必須科目になく、大学入試の科目にすらないところもあるようで、漢文を学ぶ学生が急激に減ってきてしまった。このことが古典の読解力低下の一つの要因になっていると嘆く学者がおりますが、私も同感できます。それは漢文体で書かれた『日本書紀』は勿論のこと、和文体を志向する『古事記』でも漢土の文化要素は浸透しているし、『万葉集』にしても漢籍の影響にどっぷり浸かっているからです。 私たちの世代は漢文を高校の授業で習いましたが、現在の学生は漢文が必須科目になく、大学入試の科目にすらないところもあるようで、漢文を学ぶ学生が急激に減ってきてしまった。このことが古典の読解力低下の一つの要因になっていると嘆く学者がおりますが、私も同感できます。それは漢文体で書かれた『日本書紀』は勿論のこと、和文体を志向する『古事記』でも漢土の文化要素は浸透しているし、『万葉集』にしても漢籍の影響にどっぷり浸かっているからです。

そういった中で、日本人にとっても大変難しいこの分野をスペインの若き友キロスさんは挑戦しつづけ、日本古来の「言霊研究」で世界有数の研究機関であるパリ高等研究院から昨年1月に栄えある博士号を授与されたのであります(vol.141の補記をご参照ください)。その博士論文は仏文で500頁もある力作ですが、この度その一部に相当する研究論文『日本における「事」という漢字と「コト」という倭語との間の意味的な隔たりをめぐって』と題して、日本語で発表しましたのでお読みくだされば、彼が如何に日本の古典に関する深い学識をもっているかがお分かりいただけると思います。同時に大いに刺激を受けることになりましょう。かくいう私もそうでした。 【 キロスさんの研究論文 】( 本論文は著者そして出版社の同意を得て掲載しました。 )現在、キロスさんは静岡県立大学、横浜市立大学等の講師、そして國學院大學の研究員として活躍されています。なお、国學院大學発行の「日本文化研究所年報」(下記)で、キロスさんと他の研究者の論文も見ることができます。http://www.kokugakuin.ac.jp/oard/nenpo9.html さて、本題に戻ります。既に述べたことを繰り返しますが、  ティツィアーノが現実に基づいた寓話を絵画によって語ろうとする時、そのインスピレーションの源泉はオウィディウス、特に『変身物語』にありました。オウィディウスという才気煥発で奥深く、官能的でありながら、運命に対しては服従のほかに途のない人間の悲劇を知っていた詩人(実際、オウィディウスは、突如、アウグストゥス皇帝によって黒海沿岸のトミス(現在のルーマニア)へ追放されてしまい、二度と祖国へ帰ることが許されませんでした)に、ティツィアーノは大いなる親近感をもったのに違いありません。この親近感のお陰で、ティツィアーノは、オウィディウスのテクストを自由自在に解釈できたのでありましょう。ある時は字義通りに、またある時は自由に、細部への細心な注意を払いながらも、精神的には全く束縛されない創意工夫を駆使したのです。巨匠のうちで、オウィディウスをもとにした神話物語にこれほど関心をもった画家はいなかったといわれています。つまり、ティツィアーノは、当該神話のそれまでの姿を展開させたオウィディウスの『変身物語』そのものを字義通りに描くのではなく、更に深めて、神話に新しい息吹をもたらした人物だったのであります。 ティツィアーノが現実に基づいた寓話を絵画によって語ろうとする時、そのインスピレーションの源泉はオウィディウス、特に『変身物語』にありました。オウィディウスという才気煥発で奥深く、官能的でありながら、運命に対しては服従のほかに途のない人間の悲劇を知っていた詩人(実際、オウィディウスは、突如、アウグストゥス皇帝によって黒海沿岸のトミス(現在のルーマニア)へ追放されてしまい、二度と祖国へ帰ることが許されませんでした)に、ティツィアーノは大いなる親近感をもったのに違いありません。この親近感のお陰で、ティツィアーノは、オウィディウスのテクストを自由自在に解釈できたのでありましょう。ある時は字義通りに、またある時は自由に、細部への細心な注意を払いながらも、精神的には全く束縛されない創意工夫を駆使したのです。巨匠のうちで、オウィディウスをもとにした神話物語にこれほど関心をもった画家はいなかったといわれています。つまり、ティツィアーノは、当該神話のそれまでの姿を展開させたオウィディウスの『変身物語』そのものを字義通りに描くのではなく、更に深めて、神話に新しい息吹をもたらした人物だったのであります。

それでは本論に入っていきます。オウィディウスの『変身物語』を下敷きに、ティツィアーノが最も早い時期に描いた作品が《バッコスとアリアドネー》でした。古代ギリシアにおいてさえ、この主題は珍しかったようで、まして古代以降の美術作品では皆無であったのです。今はロンドンのナショナル・ギャラリーにある《バッコスとアリアドネー》を実際に描いた場所は、フェッラーラ公爵アルフォンソ一世・デステの宮廷の一室であったといわれています。この絵を描くことで、ティツィアーノは古典作品『変身物語』の言葉を丹念に解釈しつつも彼なりの絵にすることに挑戦したのでした。  先に、この神話のあらましを述べてみることにしましょう。「アリアドネーはクレタ島の王女でありました。クレタ島のミノス王は、怪物ミノタウロスを迷宮に閉じ込めていましたが、その餌食として、毎年アテナイから少年少女を送らせていました。アテナイの王子のテーセウスがそれを阻止しようと、少年少女の一行に加わったのでした。だが、たとえ怪物を退治できても、迷宮からの脱出という疑問が残ります。王女アリアドネーは恋に落ちたのでありましょう。テーセウスが迷宮から無事に出てくることができるようにと糸巻きを渡したのです。膂力だけでは解決できない難問に出遭った英雄が、土地の王女に助けられるというのは、ギリシア神話にはしばしばある型です。テーセウスは怪物を退治したのみならず、糸をたぐることで迷宮からも無事に脱出できたのであります。テーセウスはアリアドネーをクレタ島から連れ出しました。にも拘らず、王女をナクソス島で置き去りにしてしまいます。アリアドネーが不実な男を嘆いていると、そこにやって来たのがバッコスの一行でありました。バッコスはアリアドネーに恋し、妻にしました。そして王女に与えた冠は、空の星、“かんむり座”となったのです」 先に、この神話のあらましを述べてみることにしましょう。「アリアドネーはクレタ島の王女でありました。クレタ島のミノス王は、怪物ミノタウロスを迷宮に閉じ込めていましたが、その餌食として、毎年アテナイから少年少女を送らせていました。アテナイの王子のテーセウスがそれを阻止しようと、少年少女の一行に加わったのでした。だが、たとえ怪物を退治できても、迷宮からの脱出という疑問が残ります。王女アリアドネーは恋に落ちたのでありましょう。テーセウスが迷宮から無事に出てくることができるようにと糸巻きを渡したのです。膂力だけでは解決できない難問に出遭った英雄が、土地の王女に助けられるというのは、ギリシア神話にはしばしばある型です。テーセウスは怪物を退治したのみならず、糸をたぐることで迷宮からも無事に脱出できたのであります。テーセウスはアリアドネーをクレタ島から連れ出しました。にも拘らず、王女をナクソス島で置き去りにしてしまいます。アリアドネーが不実な男を嘆いていると、そこにやって来たのがバッコスの一行でありました。バッコスはアリアドネーに恋し、妻にしました。そして王女に与えた冠は、空の星、“かんむり座”となったのです」

この神話をおさえた上で《バッコスとアリアドネー》の絵をご覧ください。こうした神話から題材やインスピレーションを得たティツィアーノは、絵画構成の中心モチーフとしてアリアドネーの取り乱した状態や、  バッコスの“跳躍”といった特定の動きを選び神話を絵に再現していったのでした。 バッコスの“跳躍”といった特定の動きを選び神話を絵に再現していったのでした。

細部を見てまいりましょう。画面の左にアリアドネーがいます。王女は海岸に立って、たった今まで沖合を見ていたのでしょうか。沖には船が小さく描かれています。これは王女を捨てたテーセウスの船でしょう。王女は右手を沖の方に伸ばし、右足を後ろに引いています。海岸まで走って来たかのように。しかし王女は今この瞬間、沖合を見ることをやめて首を右にひねります。声を聞きつけたからなのでしょう。顔は画面中央、戦車から飛び降りてくるバッコスの敏捷な姿を見ています。古代ギリシアの手本のリズム感を更に強めた結果、バッコスは右腕を下ろし、頭を左肩よりも下にさげた姿勢で描かれ、あたかも翼のように赤い衣を翻して飛び降りながら ― 彼の両足はどちらも宙に浮かんでいます ― 首をひねってアリアドネーを見つめているのです。二人の視線がぶつかります。この“跳躍”というアイデアはオウィディウスのテクストから拝借したものでした。 戦車を曳く獣は2頭います。バッコスの虎(オウィディウスは豹と表現)をティツィアーノはもっと小型の豹(チータ)に置き換えています。この一見些細に見える変更は意味深いといわれています。  何故ならインド産の動物を使ったことで、エキゾチックな珍しい動物であると同時に、バッコスがインドから戻ったことを明示しようとしたからです。『変身物語』にはバッコスの威光がインドまで届いていたと書いてあります。 何故ならインド産の動物を使ったことで、エキゾチックな珍しい動物であると同時に、バッコスがインドから戻ったことを明示しようとしたからです。『変身物語』にはバッコスの威光がインドまで届いていたと書いてあります。

バッコスの従者が大勢、画面右側から列をなして行進してきます。タンバリンを持っている女がいます。そして葡萄の葉を腰と頭に巻いた男は、左手で長い杖を持っています。杖の先には葡萄ないしキヅタの蔓が巻き付いています。前にも書きました通り(vol.144)、どちらもバッコスの印です。画面右寄りの部分に大きく描かれている男がいます。苦痛に満ちた顔をこちらに向けています。体には蛇が巻き付き、男は両手で蛇の頭を握っています。人々は古代ギリシア彫刻ラオコーンの姿を思い浮かべたことでしょう。その前を歩いているのは、子供のサテュロスでしょう。あどけない顔を、絵を見る人に向けています。頭には草花の冠をつけ、肩には衣をまとっていますが、両足は獣です。一番後ろには肩に大きな壺を担いだ男がいます。多分葡萄酒を運んでいるのでしょうか。 画面右側には木が茂っていますが、左側は遠くまで開けています。空はいわゆるティシアン・ブルー(“ティツィアーノの「青」”)、雲はあってもどこまでも青い。画面上方左隅には、星が8つ、円を描いています。「二人で天の頂きに達しよう」とバッコスが言う。アリアドネーの冠の宝石は、星座の“かんむり座(クノッソスの冠)”になってティツィアーノの絵に間違いなく描かれているのです。  実は、オウィディウスは『変身物語』でアリアドネーの話を扱っていません。ただし“かんむり座”については言及があります。しかし、それよりもティツィアーノに影響を与えたと思えるのは次のバッコスの描写です。「この少年は武器を持たず(中略)髪は香油に濡れて、花冠は柔らかく、赤紫で、黄金の織り込まれた衣を着ている」と。『変身物語』では、バッコスの若さと華やかさとが強調されています。「ついえることのない若さを備えた永遠の少年」という表現もあるくらいですから。 実は、オウィディウスは『変身物語』でアリアドネーの話を扱っていません。ただし“かんむり座”については言及があります。しかし、それよりもティツィアーノに影響を与えたと思えるのは次のバッコスの描写です。「この少年は武器を持たず(中略)髪は香油に濡れて、花冠は柔らかく、赤紫で、黄金の織り込まれた衣を着ている」と。『変身物語』では、バッコスの若さと華やかさとが強調されています。「ついえることのない若さを備えた永遠の少年」という表現もあるくらいですから。

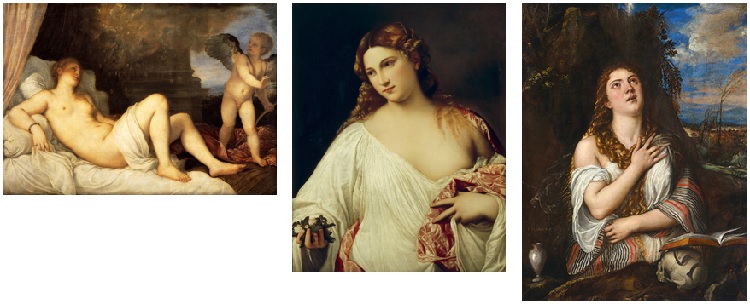

このようにティツィアーノがオウィディウスに向き合う姿勢は、テクストを尊重しながらも精神の自由さは保持するというものです。オウィディウスはまさか、自分の言葉が死後1500年も経ったあと、ティツィアーノによって丹念に絵にされているとは思わなかったことでしょう。ティツィアーノは彼なりに解釈したオウィディウスのギリシア神話、『変身物語』を絵にすることに挑戦し、それを見事に成功させたのであります。 古代ギリシアの神々や女神たちは、夫々の物語のヒーローやヒロインとしてではなく、一般的な思想や原理の化身として現れます。私たちに求められるのは、彼らが何をしているか、何に苦しんでいるかに共感するのではなく、それが何を意味しているかを把握することが大切だと思います。神話画についても。 現在、前述したように古典学の危機が叫ばれていますが、それでもなおギリシア神話への関心は今日まで脈々と続いています。ギリシア神話という物語のもと、必ずしもオウィディウスやティツィアーノの名前を知らなくても、只々不条理な力が世界にあることを、そして人間は自分の考えとも心掛けの善し悪しとも全く無関係に、予測できない力に襲われることがあることを、神話そのものが理屈抜きで私たちに知らしめているように思えてなりません。そして、古典を読むということは「日の下(もと)に新しいことなし」を思い知らされることになるかもしれませんが、古典そのものに即効性を求めずに、「古典がもつ深い意味」をそこから学び取れればいいのだと思います。これを機に、わが国を含めて世界の古典と親しんでいただければ幸いです。 補記 上野の東京都美術館で開催中の「ティツィアーノとヴェネツィア派展」を見に行ってきました。その中でも、ティツィアーノが描いた、ミケランジェロもその色遣いと様式に脱帽したという神話画の傑作《ダナエ》とイタリアの人々にこよなく愛されつづけてきたバラ色の女神《フローラ》の2作には特に感銘を受け、天才画家の描いた官能的な神話の世界に暫し惹き込まれてしまいました。《マグダラのマリア》と共に。  |