|

ドン・キホーテと寅さん(2)

|

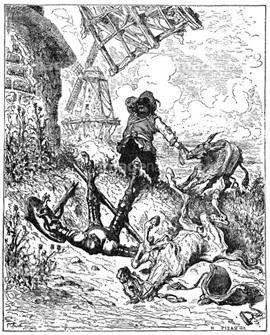

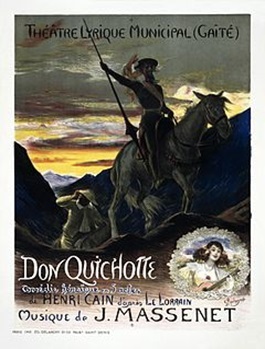

先ずはドン・キホーテと寅さんの出で立ちから見てまいりましょう。槍を掲げてラ・マンチャの高原を行く痩せこけた騎士。世の不正を正し、弱き者を助けるために冒険を探し求めて苦難の旅を続ける騎士。  巨人と間違えて風車に襲いかかったり、軍勢に見立てた羊の群れに突っ込んだりする騎士。私たちの誰もが、そうした情景の中で漠たる姿を思い浮かべることができるのが騎士ドン・キホーテだろうと思います。私はギュスターヴ・ドレやオノレ・ドーミエやパブロ・ピカソ等の絵、特にギュスターヴ・ドレの挿絵により、時代離れした鎧かぶとに身を固めた騎士ドン・キホーテの視覚的なイメージを得ています。『ドン・キホーテ』の第1章にも「われらの郷士はやがて50歳にならんとしていた。骨組みはがっしりとしていたものの、痩せた、頬のこけた彼は、大変な早起きで、狩りが大好きであった」と、ドン・キホーテの風貌を記しております。ギュスターヴ・ドレの描くところのドン・キホーテは神々しくさえ感じてしまいます。それに比べ、従士サンチョ・パンサについては、どの時代の挿絵をみても、赤ら顔で太っちょに描かれています。 巨人と間違えて風車に襲いかかったり、軍勢に見立てた羊の群れに突っ込んだりする騎士。私たちの誰もが、そうした情景の中で漠たる姿を思い浮かべることができるのが騎士ドン・キホーテだろうと思います。私はギュスターヴ・ドレやオノレ・ドーミエやパブロ・ピカソ等の絵、特にギュスターヴ・ドレの挿絵により、時代離れした鎧かぶとに身を固めた騎士ドン・キホーテの視覚的なイメージを得ています。『ドン・キホーテ』の第1章にも「われらの郷士はやがて50歳にならんとしていた。骨組みはがっしりとしていたものの、痩せた、頬のこけた彼は、大変な早起きで、狩りが大好きであった」と、ドン・キホーテの風貌を記しております。ギュスターヴ・ドレの描くところのドン・キホーテは神々しくさえ感じてしまいます。それに比べ、従士サンチョ・パンサについては、どの時代の挿絵をみても、赤ら顔で太っちょに描かれています。

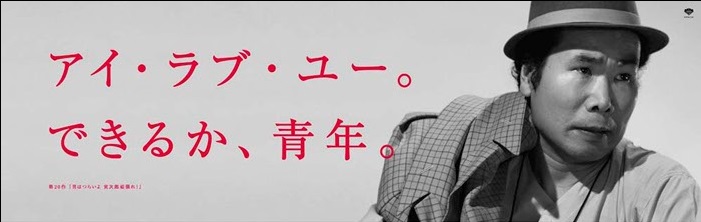

騎士道を現実の世において実践するという夢にかられ、冒険を求めて諸国を遍歴するドン・キホーテ。行先は決まっておらず、「進路は馬まかせであった。自分の馬の望む道をたどること、そこにこそ冒険行の真骨頂があると信じていたから」と前編で述べています。 一方、粋でいなせな渡世人の寅さんといえば、ベージュ地に茶色の格子のダブルのスーツ、ベージュの中折れ帽子、ダボシャツとらくだ色の腹巻、首からぶら下げたお守り袋、足元は素足に雪駄。それに古ぼけた茶色い革のトランクを愛用と、それなりにきまっているものの、いささか時代離れした異様な出で立ちであることは間違いありません。寅さんのこうした外見は、渥美清という俳優によってスクリーンに具現されているので、ドン・キホーテと違って寅さんを私たちはリアルに思い浮かべることができます。寅さんは人生のノスタルジーを夢見る放浪者であることは、ドン・キホーテと同じであります。 さて、この二人の人物が如何に美しい女性に憧憬と崇拝をもって旅をつづけていたかを語ってまいりましょう。  ドン・キホーテは次のように心の中で言っております。「およそ愛する婦人をもたない遍歴の騎士など、葉や実のない樹木か魂のない肉体に等しい」と。ドン・キホーテは、トボーソ村に住む田舎娘アルドンサ・ロレンソをドゥルシネーアと呼び、由緒を示す姓にトボーソをあて、ドゥルシネーア・デル・トボーソと命名し、この娘を想い姫に定めたのであります。彼女に対する愛はあらゆる徳と美と真実の規範であり、存在と元気の源なのでありました。ドン・キホーテは想い姫を一度も見たことがないと言いますが、見ずしてその美しさは、この世のものならぬ美しさでありました。世の詩人が女性の美を称えるありとあらゆる雲をつかむような言葉がそのまま現実となって、次のように前編で想い姫ドゥルシネーアを想い描いております。「その髪は黄金、額は至福の楽園、眉は弧をなす虹、両の目は輝く太陽、両の頬はバラの花、唇は珊瑚、歯は真珠、うなじは雪花石膏、胸は大理石、両の手は象牙、そして肌の白さは雪をあざむき、さらに慎みによって人の目に隠されている部分のすばらしさとなると、拙者が想像して承知しているところによれば、それこそ思慮深い才能がただ抽象的に褒め称えることはできても、具体的になぞらえるものを見つけることなどとうてい不可能ですわい」と。ところが後編になると、その想い姫がニンニクやタマネギの臭いのする田舎娘に変えられてしまいます。生ニンニクの臭いが鼻を刺し毒気にあてられたようだったとドン・キホーテ自身が言うほどの変わりようでありました。それでもドン・キホーテの操は堅かったのです。「たとえあなたがタマネギ臭い田舎娘に姿を変えられていようとも、妖精となって金襴緞子の機を織っていようとも自分の思いは変わらない」と、自分に言い聞かせるのです。そして後編の第10章から第73章まで、ドン・キホーテの最大の使命はドゥルシネーアからタマネギの臭いを消し、元の甘い芳しい姫君に戻すことにありました(vol.130)。ドン・キホーテの想い姫にたいする愛は正にプラトニック・ラヴの権化のごときものでした―17世紀スペインの伝説上の放蕩児、ドン・ファン(Don Juan)とは大違いです。愛の対象としてドゥルシネーアを所有するというよりはむしろ想い姫に所有されることを望むドン・キホーテは,他の女性に心を許すことはありませんでした。しかし、ドン・キホーテは、道中で出会う多くの女性(登場する女性は50人にも及ぶ。ドン・キホーテにとっては城である宿屋の娘、そこで働く女中、草原で出くわす美しい乙女たち、はたまた白首と呼ばれる旅する売春婦等々)全てに対して、しばしば相手が自分に好意を抱いているという妄想のもとに、騎士として献身的に慇懃に尽くすのです。騎士を香具師(やし、テキヤ)と置き換えれば寅さんそっくりと思いませんか。 ドン・キホーテは次のように心の中で言っております。「およそ愛する婦人をもたない遍歴の騎士など、葉や実のない樹木か魂のない肉体に等しい」と。ドン・キホーテは、トボーソ村に住む田舎娘アルドンサ・ロレンソをドゥルシネーアと呼び、由緒を示す姓にトボーソをあて、ドゥルシネーア・デル・トボーソと命名し、この娘を想い姫に定めたのであります。彼女に対する愛はあらゆる徳と美と真実の規範であり、存在と元気の源なのでありました。ドン・キホーテは想い姫を一度も見たことがないと言いますが、見ずしてその美しさは、この世のものならぬ美しさでありました。世の詩人が女性の美を称えるありとあらゆる雲をつかむような言葉がそのまま現実となって、次のように前編で想い姫ドゥルシネーアを想い描いております。「その髪は黄金、額は至福の楽園、眉は弧をなす虹、両の目は輝く太陽、両の頬はバラの花、唇は珊瑚、歯は真珠、うなじは雪花石膏、胸は大理石、両の手は象牙、そして肌の白さは雪をあざむき、さらに慎みによって人の目に隠されている部分のすばらしさとなると、拙者が想像して承知しているところによれば、それこそ思慮深い才能がただ抽象的に褒め称えることはできても、具体的になぞらえるものを見つけることなどとうてい不可能ですわい」と。ところが後編になると、その想い姫がニンニクやタマネギの臭いのする田舎娘に変えられてしまいます。生ニンニクの臭いが鼻を刺し毒気にあてられたようだったとドン・キホーテ自身が言うほどの変わりようでありました。それでもドン・キホーテの操は堅かったのです。「たとえあなたがタマネギ臭い田舎娘に姿を変えられていようとも、妖精となって金襴緞子の機を織っていようとも自分の思いは変わらない」と、自分に言い聞かせるのです。そして後編の第10章から第73章まで、ドン・キホーテの最大の使命はドゥルシネーアからタマネギの臭いを消し、元の甘い芳しい姫君に戻すことにありました(vol.130)。ドン・キホーテの想い姫にたいする愛は正にプラトニック・ラヴの権化のごときものでした―17世紀スペインの伝説上の放蕩児、ドン・ファン(Don Juan)とは大違いです。愛の対象としてドゥルシネーアを所有するというよりはむしろ想い姫に所有されることを望むドン・キホーテは,他の女性に心を許すことはありませんでした。しかし、ドン・キホーテは、道中で出会う多くの女性(登場する女性は50人にも及ぶ。ドン・キホーテにとっては城である宿屋の娘、そこで働く女中、草原で出くわす美しい乙女たち、はたまた白首と呼ばれる旅する売春婦等々)全てに対して、しばしば相手が自分に好意を抱いているという妄想のもとに、騎士として献身的に慇懃に尽くすのです。騎士を香具師(やし、テキヤ)と置き換えれば寅さんそっくりと思いませんか。

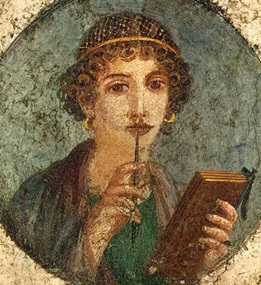

少し余談になりますが、ここで当時の美顔術について述べてみたいと思います。『ドン・キホーテ』の前編で「美人だと言われて、悪い気がする女性はいない」といった発言にもある通り、外見で魅了する力が一番強いのは顔でしょう(異論はあると思いますが)。化粧のことをスペイン語でmaquillajeまたはcosméticaと言いますが、フランス語から入った前者は本来「カードで騙す」との意味です。そしてギリシア語(κόσμος,コスモス)起源の後者は「飾り」や「秩序」の意味で、紀元前5世紀に「宇宙」の意味が加わります。従って、化粧品(コスメティック)には、顔を秩序だてるものという発想があるのかもしれません。となると化粧品を駆使した美顔術とは、顔を調和のとれた宇宙並みに飾って秩序だてる術と定義することになるのでしょうか。顔でもとりわけ大事なのは、口ほどにものを言う目でありましょう。李白の五言絶句にも「眉目は星月よりも艶なり」とあり、正に化粧(コスモス)は宇宙を連想させます。目の色は生まれつきで美顔術ごときでどうにでもなるものではないと思いきや、今や目の色を変えることもできるカラー・コンタクト・レンズなるものがあるそうですが、兎も角、黒い瞳ならぬ緑の瞳が当時の美人の条件と考えられていました。眼球そのものは細工できなくても、眉毛ならある程度の変化はつけられるので弓形に整えて際立たようです。このことを、『ドン・キホーテ』の後編には、家々を回って眉を細く揃えて歩く女性のことが出てきます。毛は剃らずに抜くものという発想は日本もスペインも共通していました。またアイシャドーの一種を用いて目を際立たせることも行われていたとのこと。エジプト起源のアイシャドーが元々眼病予防を狙ったものであることは周知のことですが、ここまでくると美顔術は医術とも連なります。 少し余談になりますが、ここで当時の美顔術について述べてみたいと思います。『ドン・キホーテ』の前編で「美人だと言われて、悪い気がする女性はいない」といった発言にもある通り、外見で魅了する力が一番強いのは顔でしょう(異論はあると思いますが)。化粧のことをスペイン語でmaquillajeまたはcosméticaと言いますが、フランス語から入った前者は本来「カードで騙す」との意味です。そしてギリシア語(κόσμος,コスモス)起源の後者は「飾り」や「秩序」の意味で、紀元前5世紀に「宇宙」の意味が加わります。従って、化粧品(コスメティック)には、顔を秩序だてるものという発想があるのかもしれません。となると化粧品を駆使した美顔術とは、顔を調和のとれた宇宙並みに飾って秩序だてる術と定義することになるのでしょうか。顔でもとりわけ大事なのは、口ほどにものを言う目でありましょう。李白の五言絶句にも「眉目は星月よりも艶なり」とあり、正に化粧(コスモス)は宇宙を連想させます。目の色は生まれつきで美顔術ごときでどうにでもなるものではないと思いきや、今や目の色を変えることもできるカラー・コンタクト・レンズなるものがあるそうですが、兎も角、黒い瞳ならぬ緑の瞳が当時の美人の条件と考えられていました。眼球そのものは細工できなくても、眉毛ならある程度の変化はつけられるので弓形に整えて際立たようです。このことを、『ドン・キホーテ』の後編には、家々を回って眉を細く揃えて歩く女性のことが出てきます。毛は剃らずに抜くものという発想は日本もスペインも共通していました。またアイシャドーの一種を用いて目を際立たせることも行われていたとのこと。エジプト起源のアイシャドーが元々眼病予防を狙ったものであることは周知のことですが、ここまでくると美顔術は医術とも連なります。

化粧の力を借りて一層美しくなりたいという願望が自然なものであるのは事実として、15世紀の頃から化粧する女性が痛烈な批判や皮肉の対象になっていたのも事実のようです。これは旧約聖書『創世記』の「神は御自分にかたどって人を創造された」との有名な一節を想起しなければならないでしょう。被造物の人間は造物主の神に似せられて、つまりあまたの恵みを賜って、この世に生を受けました。だとしたら、程度の差こそあれ、化粧の魔力で生来の顔を変えようとすることは、その恵みを否定しないまでも、恵みに対して不満の意思表示をすることになりはしないかということです。15,16世紀の知性の重鎮たちが、キリスト教思想に立脚して化粧を排撃したのは確かなことでしょう。これ以上書くと世の女性方を敵に回しかねないので、当時の美顔術についての話はこの辺で止めることにします。でも、電車の中で人目もはばからず一心不乱に化粧する今の若い日本女性の姿を見たらどう思うでしょうか。当時の人もさぞかし驚き嘆き、そして嫌悪感をもって酷評したのは間違いないでしょう。  さて、美顔術に寄り道してかなりページを割いてしまいました。本来の寅さんの話に戻りましょう。周知のように映画『男はつらいよ』には毎回、寅さんが憧れるマドンナが登場し、彼女を巡って、たいていは寅さんのひとりよがりな思い込みに基づく悲喜劇が展開されます。勿論、寅さんの人間味ゆえに、寅さんに対するマドンナの好意が熟す場合もありますが、恋が成就することはありません。寅さん自ら、「俺から恋を取ってしまったら何が残るんだ」と述懐するほどですから、車寅次郎の人生において恋愛がいかに重きをなしているかは、ほとんど自明のことであります。いわゆる大人の恋愛に踏み込めない寅さんにとって、至福の時は好意をもたれているという快感であり、大事なのはそこまでで良いという満足感です。その先は要らないのです。寅さんもドン・キホーテと同様にプラトニック・ラヴの権化だったのであります。でも、「寅さんは、顔は三枚目だけど心は二枚目よ」とマドンナから言われてきました。  寅さんはいつも夢を見ながら、しがないテキヤとして貧しい旅をしている渡世人ですが、寅さんの特技というと、幸福な生活というものを生き生きと思い浮かべる“想像力”にあると思います。その幸福な具体的な形として、毎回、とても手の届くはずのない美女との恋愛が生じます。結果としてそれは馬鹿げているかもしれませんが、私たちが寅さんに単なる滑稽な男というか可笑しさ以上に、いつの間にか幸福を夢見ることに共感してしまい、密かな一種の敬意まで感じてしまうのです。 寅さんの恋愛至上主義的な面を彷彿とさせる場面があります。「いいかい、いい女だな、と思う。その次には、話がしたいなあと思う。その次には、もっと長くそばに居たいなあっと思う。  そのうち、なんか気分がやわらかーくなってさあ、この人を幸せにしたいなあって思う。この人のためだったら、もう命なんかいらない、もう俺死んじゃってもいい、と思う。それが愛ってもんじゃないかい」と言う寅さんの生き生きした語り口が思い浮かびます。その名台詞にはほとほと感心してしまいます。 そのうち、なんか気分がやわらかーくなってさあ、この人を幸せにしたいなあって思う。この人のためだったら、もう命なんかいらない、もう俺死んじゃってもいい、と思う。それが愛ってもんじゃないかい」と言う寅さんの生き生きした語り口が思い浮かびます。その名台詞にはほとほと感心してしまいます。

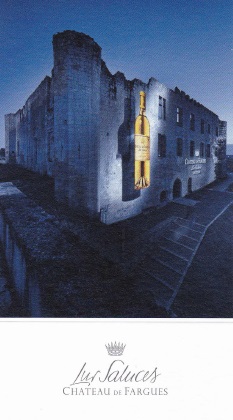

ところで、寅さんの価値観は何かと考えてみるに、全作品を通して、いわばその“格好良さ”にあると思います。格好良さと言っても、ダンディズム的なものとは違います。腹巻をして、雪駄を履いて街を歩く寅さんにとっての“格好良さ”は、任侠的な格好良さです。特に、惚れた女性の前では、寅さんは特にそうした格好良さを演じようとするのです。しかし、ほとんどの場面に、そうした格好良さの追求は失敗に終わり、それが私たち観客の笑いとある種の哀しさと同情を誘います。兎に角、『男はつらいよ』シリーズのほとんどの作品は、寅さんの旅先での女性との出会いと、柴又への帰還、そして旅先で出会ったマドンナが柴又へ来て、とらやの人々と交流し、寅さんの失恋というパターンで出来上っています。寅さんを柴又へと引き寄せるものは何かというと、それは“望郷”の思いではなかったのでしょうか。 寅さんは望むと望まないとにかかわらず、最後の作品まで、世俗的な幸せの基盤としての家族を持てなかった。というよりも原作者である山田洋次監督が寅さんを結婚させなかった、させたくなかったのでありましょう。 以上の如く、寅さんに相通じるドン・キホーテの諸々の特徴も、とりわけ“場当たり性”は近代の合理主義とは相容れないものがあります。寅さんもラ・マンチャの騎士、ドン・キホーテも、個別的なもの、ローカルなもの、その場限りのもの、人間的なるものを尊重する正に化身だったからなのです。ロシナンテに跨って諸国遍歴の旅に乗り出し、当時の新たな価値観を体現したドン・キホーテも、トランク片手に日本全国を旅する渡世人、寅さんの醸し出す人情味あるいはポエジーは、現在にあっても、なお新しき人として輝きつづけております。それは、おそらく人間に、正義にたいする志向、あるいは“愛”がある限り、いつまでも燦然と輝きつづけていくことでありましょう。 時間と空間と環境を大きく異にするドン・キホーテと寅さんの風体は別として、両者の気質がかなり類似していることは読者の皆様にもお認めいただけたことと思います。寅さんにオマージュを捧げつつ、『男はつらいよ』のYou Tubeを見ながらお別れといたします。https://www.youtube.com/watch?v=367_gG9f3zU  追而 今年も、ボルドー・ワイン界の重鎮、シャトー・ド・ファルグの城主リュル・サリュース伯爵(シャトー・ディケムの前オーナー)、  そしてシャトー・オー・ブリオンのジャン・フィリップ・デルマス総支配人、LVMH社ワイン部門最高経営責任者(シャトー・コス・デストゥルネルの前総支配人)のご夫人のマダム・ステファニー・プラッツをはじめボルドーのシャトーのオーナーの皆様から、美しいカードに添えて近況を知らせる直筆の手紙が届きました。特に、数年前からリュル・サリュース伯爵の手紙にはAlexandre,Saburoとファースト・ネームで記されていることは誠にうれしいことです。1306年に創建された古城を再び訪ね、伯爵とお会いして、シャトーの大広間で催される「音楽の夕べ」に参加したいものと願っております。2013年春にシャトー・ド・ファルグを訪問し、伯爵邸で至れり尽くせりの歓待を受ける栄に浴した、あの至福の一時は生涯忘れることができません。 そしてシャトー・オー・ブリオンのジャン・フィリップ・デルマス総支配人、LVMH社ワイン部門最高経営責任者(シャトー・コス・デストゥルネルの前総支配人)のご夫人のマダム・ステファニー・プラッツをはじめボルドーのシャトーのオーナーの皆様から、美しいカードに添えて近況を知らせる直筆の手紙が届きました。特に、数年前からリュル・サリュース伯爵の手紙にはAlexandre,Saburoとファースト・ネームで記されていることは誠にうれしいことです。1306年に創建された古城を再び訪ね、伯爵とお会いして、シャトーの大広間で催される「音楽の夕べ」に参加したいものと願っております。2013年春にシャトー・ド・ファルグを訪問し、伯爵邸で至れり尽くせりの歓待を受ける栄に浴した、あの至福の一時は生涯忘れることができません。

(vol.103,vol.104,vol.105,vol.106)  |