|

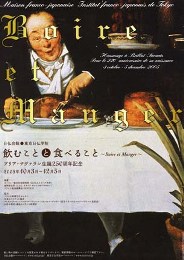

- フランス人と料理 -  ブリア・サヴァラン生誕250周年記念 |

オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935)という近代フランス料理の基礎を築き、20世紀最高の料理人と謳われた御仁がおりました。昨年は没後70年でした。ある時、彼はフランスの料理人が他国の料理人と比べて優れているのはどうしてなのかと質問され、こう答えています。  ―『それはフランスの国土が、世界でも最良質の野菜、果物、ワインを自然に、しかも大量に産する恩恵に浴していることさえ分ってもらえれば、それだけで充分である。フランスにはまた、最上の家禽類、たいへん柔らかい肉、変化に富み、非常に美味な野禽獣(ジビエ)がある。海洋の環境も良好で、見事な魚介類を提供してくれる。こういう事情から、フランス人が食通になるのも、腕のよい料理人が生まれるのも、ごくあたりまえのことである。 しかし、一民族がりっぱな料理をもつには、親しい仲間同士で食べる美味しい食事の楽しさが分るような、洗練された生活の長い伝統が必要である。そしてまた、美味しい料理の奥義のすべてを母から娘に受け継ぐ、しっかりとした伝統もなければならない。わたしは、わがフランス料理の名声の中に、フランス文明の証を見るように思う』(「エスコフィエの自伝」)。 少し長い引用でしたが、この後段にこそ大切な意味が含まれているように思うのです。 フランスの村で、昔の地方料理の伝統が真心こめて保存されていないところはないといわれています。どの地方も昔の料理法を宝物のように所有しているのです。このことはフランスの地方を旅すればよく分ります。もちろん日本の地方も同じように伝統料理は大切に引き継がれていると思います。 でも一寸ショックだったのは昨年でしたか読売新聞の《くらし・家庭》欄で<落ちた暮らしの技術>という大きな見出しが目についたのです。読みすすめていくと、はじめは包丁に触るのが怖いとか包丁が扱えないという高校生がいたとのこと。生徒たちの調理経験のなさに先生が危機感を抱いたのだそうです。そして基本的な道具を触ったり、扱ったりした経験があまりに少ないことが大きな問題だと結んでいました。また同じ頃に読売新聞社が読者にアンケート調査をしたところ「親から家事のコツを教わってきましたか?」は「はい」と「いいえ」とがほぼ半分に割れたと書かれておりました。これにはびっくりしてしまいました。もしこれが現代日本の家庭の実態であるとすれば、家事技術のコツの伝授だけにおわるのではなく、エスコフィエの言う「美味しい料理の奥義のすべてを母から娘に受け継ぐ、しっかりとした伝統がなければならない」という言葉の本質をもう一度かみしめておく必要があるように思うのです。 幼い頃、風邪で熱っぽいおでこに母親が手をあててくれた、あのひんやりとした柔らかい手の感触と、鼻腔をくすぐるぬか漬けの匂いを懐かしく思い出すのは私だけでしょうか。ぬか床はそれぞれの家の味を育てた工夫と秘伝のひとつでもあったように思います。今や都会暮らしの私たちにとっては、遠い日の思い出だけになってしまったようにも感じます。 フランス政府はいくつかの学校にガストロノミー(gastronomie,美食学、料理術)の教育課程を設置しています。こうして子どもたちはガストロノミーの初歩を学んでいくのです。このことは、まさにフランス人の料理の伝統に対する思い入れを示しているように思います。その伝統自体は、変わっていくものであっても、フランス人はそれを失いたくないと思っているからなのでしょう。遅れ馳せながらわが国も平成17年6月に食育基本法が成立し、7月15日に施行され、食生活の大切さを教える「食育」について本格的に取り組むことになりました。これから伝統的な食文化等を子供の頃から教える「食育」がフランス並みに進んでいくことを大いに期待し見守っていきたいと思います。 フランスの家庭は週末や休日になると、主婦は家族や招待客のために、腕によりをかけてその家に伝わってきた美味しい料理をつくります。家族はもちろん親戚や友  人も一緒になって料理に舌鼓を打ち、旨いワインで話しの花を咲かせ、美味しいパンやチーズ、デザートとともに楽しい一時を過します。わたしも滞在中に何度かフランス人の家庭に招かれこのような楽しさを味あわせてもらいました。「この料理は美味しいですね」と言うと、「それは母から、それは祖母から教えてもらったの」と嬉々として話してくれます。しかし、どんなに美味しくても作り方は聞いてはいけないようです。何故なら、主婦にとって、美味しい料理の作り方は代々伝わった秘伝のもので銀行口座の暗証番号くらい大事であり、簡単には教えられないからなのです。 人も一緒になって料理に舌鼓を打ち、旨いワインで話しの花を咲かせ、美味しいパンやチーズ、デザートとともに楽しい一時を過します。わたしも滞在中に何度かフランス人の家庭に招かれこのような楽しさを味あわせてもらいました。「この料理は美味しいですね」と言うと、「それは母から、それは祖母から教えてもらったの」と嬉々として話してくれます。しかし、どんなに美味しくても作り方は聞いてはいけないようです。何故なら、主婦にとって、美味しい料理の作り方は代々伝わった秘伝のもので銀行口座の暗証番号くらい大事であり、簡単には教えられないからなのです。そして、食卓での主人の役割はといいますと、美味しいワインとチーズを選ぶことです。この二つを上手に選べるのは男性だけと思われているからです。うまい供し方のできない主人は友を招く資格がないとさえ言われているようですから、フランスの男性はなかなか大変です。 このように食に関する伝統は今でもしっかり生きていますし、「美味しく食べること」はフランス人の生き方そのものでもあるのです。フランスには"Bon vivant(ボン・ヴィヴァン)"という表現があります。これは「よく生きる人」とでもいった意味ですが、人生を楽しむフランス人の生き方をうまく言い表しているように思います。「よく生きる」ことは何よりもまず「よく食べて、よく飲む」ことなのだということをボルドーで実感できました。そして「よく食べ、よく飲む」ためには、食卓で楽しいお話をたくさんすることだということもよく分かりました。 余談ですが、グルメ(gourmet,美食家、食通)というのは一定以上の量を食べられなくては資格がないそうで、グルマン(gourmand,大食漢)は必ずしもグルメではないが、グルメは必ずグルマンでなくてはならないようです。 かの名著『美味礼賛(味覚の生理学)』のなかでブリア・サヴァラン  (1755-1826)は「食べる喜びはわれわれも動物も同じである。それには飢餓とそれを満たすに必要なものとがありさえすれば足りる。(だが)食卓の喜びは人類にだけかぎったものである。食卓の支度、場所の選択、会食者の招待など、事前にいろいろな心づかいがなされて初めて生まれる」と言っています。食卓の快楽とは、やはり人生そのものを楽しむことだということでしょう。昨年はブリア・サヴァランの生誕250周年記念でした。 (1755-1826)は「食べる喜びはわれわれも動物も同じである。それには飢餓とそれを満たすに必要なものとがありさえすれば足りる。(だが)食卓の喜びは人類にだけかぎったものである。食卓の支度、場所の選択、会食者の招待など、事前にいろいろな心づかいがなされて初めて生まれる」と言っています。食卓の快楽とは、やはり人生そのものを楽しむことだということでしょう。昨年はブリア・サヴァランの生誕250周年記念でした。ところで、食卓というと思い出す好きな歌があります。 "たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどい頭ならべて物をくふ時" (幕末の歌人、橘曙覧(たちばなあけみ)) 親子が囲炉裏を囲んで楽しい夕餉の一時、事もなく平穏に過ぎていく幸せな暮らしぶりが目に浮かんでまいります。 フランスにはどんな片田舎に行っても、それなりにちゃんとした洒落たレストランがあります。そこには都会的なセンスが感じられ、パリと地方の間には文化的な落差はないようにも思われます。地方料理の個性を発揮しながら、外国人の口にも合う普遍的な美味しさがあるように思うのです。 フランスのどこを旅しても、その土地のワインを友にゆっくり時間をかけて地方料理を味わう楽しさは、何といっても至福の一時です。 因みに、ボルドーのユニークな地方料理のひとつに「ランプロワのボルドー風(lamproie à la bordelaise,八つ目うなぎをぶつ切りにしてボルドー産赤ワインで煮込んだもの)」というのがあります。 ある国の料理に慣れ親しむには、その国を愛するという前提があるように思います。 |

上の |