|

- 二人の作家の見たボルドー(その2) -

|

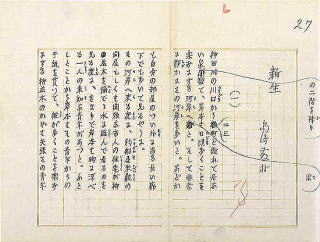

さあ、それでは前回の遠藤周作のボルドー観から転じて、島崎藤村の見たボルドーをこれから眺めていきた いと思います。ここで私が藤村の『新生』(1919年刊)を取り上げたのは、藤村がボルドーの街をどう思い、どういう印象をもったのかに興味があるのであって、主人公岸本(=藤村)の恋愛関係云々について言及する積りはありません。ただ、藤村が姪との危険な恋愛関係から逃避するためにフランスへ旅立ったことが背景にあることは確かなことであります。藤村は『新生』の中で「一切を捨てて海の外へ出て行こう。全く知らない国へ、全く知らない人の中へ行こう。そこへ行って恥ずかしい自分を隠そう」と述べているし、「生きた屍の葬式(とむらい)」とまで表しています。 いと思います。ここで私が藤村の『新生』(1919年刊)を取り上げたのは、藤村がボルドーの街をどう思い、どういう印象をもったのかに興味があるのであって、主人公岸本(=藤村)の恋愛関係云々について言及する積りはありません。ただ、藤村が姪との危険な恋愛関係から逃避するためにフランスへ旅立ったことが背景にあることは確かなことであります。藤村は『新生』の中で「一切を捨てて海の外へ出て行こう。全く知らない国へ、全く知らない人の中へ行こう。そこへ行って恥ずかしい自分を隠そう」と述べているし、「生きた屍の葬式(とむらい)」とまで表しています。「巴里に居る間、藤村がどういう心持で日本を後にされたのか知らなかった。後日『新生』を読むまで、あの大作の中に描かれた苦悶を抱いて居られようとは思わなかった。ただ、巴里における藤村の姿は如何にも寂しかった。陰鬱だった」と、かつて水上滝太郎は述懐しております。 それでは『新生』に登場するボルドーへの旅についてみていきたいと思います。 「リモオジュには岸本(=藤村、小説の主人公)は葡萄の熟するからやがて酒に醸(かも)されるまで居た」と、いきなり葡萄(酒)に関する表現でこの章ははじまります。 「戦時の不自由は田舎に居るも巴里に行くも牧野(巴里で知り合った友人の画家)や岸本に取って殆ど変わりが無かった。宿の主婦(かみさん)は姪を連れてまた巴里の方へ帰ろうとしていた。牧野も同時にこの町を引揚げようとしていた。「僕は一歩(ひとあし)先に出ます。ここまで来たついでにボルドオ(藤村も遠藤同様に「ボルドオ」と表記しています)の方を廻って見て来ます。君等は巴里の方で待っていてくれたまえ」この話を岸本は牧野にした。早や毎朝のように霜が来た。暖炉には薪を焚くようになった。彼はこの田舎で刺激された心をもって、もう一度巴里の空気の中へ行こうとしていた。旅のついでに、日頃想像する南方の仏蘭西をも見るという楽しみを胸に描いていた。そこでボルドオを指して出掛けた。開戦当時のような混雑には遭遇しないまでも、改札口のところに立つ警戒の兵士に警察で裏書して貰ってきた戦時の通行券を示すような手数はかかった」とあります。ドイツとの戦いが、少し平静さを取り戻しつつある頃だったのでしょうか。時節も遠藤の真夏と異なり、晩秋の頃だったことが読み取れます。藤村が楽しみを抱いて遥々ボルドーへやって来たことも分かります。 「リモオジュの停車場(ステーション)まで送って来た牧野や少年のエドワアルと手を分かってからは、彼は独りの旅となった。やがて彼の乗った汽車はリモオジュの町はずれを通り過ぎた。二ヶ月半の滞在は短かったとは言え、彼は可なり楽しい気の置けない時をそこで送ったことを思い、欧羅巴(ヨーロッパ)へ来てから以来(このかた)ほんとうに溜息らし  い溜息の吐けたのもそこであることを思い、よく行って草をしいた牧場にも、赤々とした屋根や建築物(たてもの)の重なり合った対岸の町々にも、リモオジュ全体を支配するようなサン・テチエンヌの高い寺院の塔にも、別離(わかれ)を告げて行こうとした。汽車の窓からヴィエンヌ河も見えなくなる頃は、秋雨も歇(や)んだ」とリモオジュの町を述懐します。このリモオジュで、心の平静さを取り戻し、生きる手応えが、再び藤村のうちに蘇ってきたに相違ない。それは、この頃に『桜の実の熟する時』(1919年刊)を執筆するまでになっていることからもうかがえます。 い溜息の吐けたのもそこであることを思い、よく行って草をしいた牧場にも、赤々とした屋根や建築物(たてもの)の重なり合った対岸の町々にも、リモオジュ全体を支配するようなサン・テチエンヌの高い寺院の塔にも、別離(わかれ)を告げて行こうとした。汽車の窓からヴィエンヌ河も見えなくなる頃は、秋雨も歇(や)んだ」とリモオジュの町を述懐します。このリモオジュで、心の平静さを取り戻し、生きる手応えが、再び藤村のうちに蘇ってきたに相違ない。それは、この頃に『桜の実の熟する時』(1919年刊)を執筆するまでになっていることからもうかがえます。いよいよボルドーへ向かいます。「岸本は全く見知らぬ仏蘭西人と三等室に膝を突合わせて気味悪くも思わないまでに旅慣れて来たことを感じながら、汽車の窓に近く身を寄せて秋の正に過ぎ去ろうとしている仏国中部の田舎を見て行った。彼は雨あがりの後の黄ばんだ雑木林を眺めたり、丘つづきの傾斜に白樺、樫、栗などの立木を数えたりして乗って行った。時としては線路に沿った石垣の上に野生の萩かとも見まがう黄な灌木の葉の落ちこぼれているのを見つけて、国の東北の汽車旅、殊に白河あたりを思い出した。その葉の色づいたのはアカシヤの若木であった。枯草を満載した軍用の貨物列車、戦地の方の兵士等が飲料に宛てるらしい葡萄酒の樽を積んだ貨物列車も、幾台となく擦違って窓の外を通った」と窓外の美しい描写と共に葡萄酒の樽からボルドーが近いことも分かります。 遠藤も藤村も汽車に乗ると、夢の中で、あるいは車窓を流れる景色から一様に故郷を連想していますが、これは作家の感性の強さなのでしょうか、それとも独りのエトランゼとしての望郷の想いからだったのでしょうか。私はボルドーやフランスの田舎の景色を眺めても何故か一向に日本の山河を思い出すことなどはありませんでした。やはり感性の貧困さなのでしょうか。それより、私には旅愁に浸る心の余裕すらなかったのかもしれません。 「オート・ヴィエンヌから隣州のドルドオニュへ越え、コキイユという小さな田舎らしい停車場を過ぎて、南へ行く旅客はペリギュウで乗換えた。ポオプイエの附近を乗って行く頃から、車窓の外に見える地味も変り、人家も多くなり、青々とした野菜畠すら望まれるように成ったばかりでなく、車中の客の風俗からして変わった。それらの人達の話し合う言葉の訛や調子を聞いたばかりでも岸本は次第に西南の仏蘭西に入っていく思いをした」と作家らしい細やかな観察が見て取れます。 間もなくボルドーに到着します。「ジロンド州の地方を通り過ぎて、暗くなってガロンヌ河を渡った。平時ならば六、七時間で来られそうな路程(みちのり)に十一時間も要(かか)った。彼は汽車の窓を通して暗い空に映る無数の燈火(ともしび)を望んだ。そこが仏蘭西政府と共に日本の大使館までも移ってきているボルドオであった」と。 1914年にドイツ軍がパリへ迫った時に、3ヶ月間だけ臨時政府がボルドーに置かれました。因みに、この時を含めてボルドーには3度首都が置かれたことがあります。最初はビスマルクにナポレオン3世が敗れた直後の1871年、そして2番目がこの1914年、最後は1940年6月14日にドイツ軍がパリに無血入城した時です。いずれの時もボルドーはドイツとの闘争においてパリを放棄した際の臨時政府の所在地となったのです。 「これ程楽しみにしてやって来れば、それだけでも沢山だ、とは岸本が自分で自分に言って見たことであった。彼には南方の仏蘭西を想像して来た楽しみがあり、そこまで動いたという楽しみがあった―仮令(たとい)ボルドオで彼を待受けていてくれたものは二日とも降り続いた雨であったが。ボルドオのサン・ジャン停車場前の旅館では、何がなしに彼は国の方へ宛てて旅の便りを書送りたいと思う心が動いた。やや単調ではあったが汽車の窓から望んで来たボルドオ附近の平野、見渡すかぎり連なり続いた葡萄畠、それらの眺望はまだ彼の眼にあった。幾度となく彼は旅館の一室で暖炉の前に紙を展げて見たり、部屋の内をあちこちと歩いて見たりして、とかく思うように物書くことも出来ないのを残念に思った。部屋の壁には小さな海の画の模写らしい額が掛かっていた。それを見てさえ彼の胸には久しぶりで海に近く来た旅の心持を浮べた」と、長旅の後に、ボルドー・サン・ジャン駅前の宿に辿り着いた安堵感とうれしさが伝わってきます。藤村が独りの旅人になりきろうとしている姿が浮かびます。私が日本から真冬のサン・ジャン駅に到着し、ホテルに無事辿り着いた時の安堵の様子が二重写しとなってよく実感できます(ああ、懐かしのボルドーよ!)。この描写も遠藤の宿での鬱屈した状態とは好対照に映ります。 そしてボルドーの街に出掛けます。「深い秋雨に濡れながら岸本は町を出歩いた。そこにある大使館を訪ねて巴里の方の様子を聞くために。あるいはサン・タンドレの寺院を見、あるいはボルドオの美術館なぞを訪ねるために。(中略)」遠藤も同じように名所旧跡を訪ねるわけですが、遠藤の場合は一般の観光とは違って、明らかにモウリャックの痕跡を求めて嗟嘆の中でボルドーの街を彷徨いつづけるのです。 「ガロンヌ河はこの都会の中を流れていた。岸本に取っては縁故の深いあの隅田川を一番よく思い出させるものは、リオンで見て来たソオンの渓流でもなく、清いセエヌの水でなく、リモオジュを流れるヴィエンヌでなくて、雨に濁ったこのガロンヌの河口であった。そこには岸本の足をとどめさせる河岸の眺めがあったばかりでなく、どうかすると雨があがって、対岸に見える工場の赤屋根には薄く日が映(あた)った。ちぎれた雲の間を通して丁度日本の方で見るような青い空の色を望むことも出来た。つくづく岸本は郷国(くに)を離れて遠く来たことを思った」と、ガロンヌ河附近の景観を日本の風景に重ね、親しみと懐かしさをこめて、望郷の想いにふけりつつこの章を結んでいます。 そして、「再び巴里を見るのは何時のことかと思って出て来たあの都の方へもう一度帰って行く楽しみを思い、新しい言葉の世界が漸く自分の前に展(ひら)けて来た楽しみを思い、ボルドオから岸本は夜汽車で発った」と、心弾むような気持ちで次の章を書きはじめています。 藤村が南西フランスのボルドーへ、リモージュの帰途とはいえ長時間掛けて何故に立寄ったのか、なお不思議な思いが残ります。まさか葡萄酒に関心があったわけではないでしょうが・・・。でも、自分の身体を養うつもりということで帰国時に仏蘭西産葡萄酒を持ち帰っていることは文中で読み取れます。そしてそれが「好い香気(におい)のする」ボルドーのワインであったことも。果たしてどのシャトーのワインだったのでしょうか。興味のあるところですが、残念ながら知る由もありません。 兎も角、藤村がこの2日間という短い滞在期間の中で、それも晩秋の氷雨の降るボルドーの風景に親近感を抱いたのは間違いないことだと思います。 この『新生』についての論評は数多く出されていますが、2ヵ月半に及ぶリモージュ滞在については多く取り上げられているものの、何故かボルドーでの論評はないのです。私論ですが、藤村にとっては、ボルドーでの独り旅はこの後のパリでの生活、そして帰国への大きな転機になったように思われてなりません。藤村は、リモージュにはじまったフランスでの牧歌的な田舎の生活の中にあって、ボルドーで漸く見失っていた「自分を見つける旅」の終着駅に辿り着いたのではないでしょうか。恐らくこの時に自らの内に感じた「澄んだ、柔らかな心」を見出したように思われるのです。そのことが「パリへもう一度帰って行く楽しみと、新しい言葉の世界が漸く自分の前に展(ひら)けてきた」という弾んだ言葉からもうかがい知れるような気がいたします。「旅は自分の生活を変えたばかりでなく、物の考え方も変えさせた」と述懐しております。 2回に亘ってわが国を代表する二人の作家が、半世紀前そして1世紀前のボルドーをどう見て、そしてどう感じたのか、断片的ではありますがみてまいりました。 花の都パリだけでなく、ボルドーというフランス南西部にある街に、ワインとはまた別に何がしかの興味を見出していただけましたら幸いです。 |

上の |